《太平欢乐图》

《太平欢乐图》对乍浦瓷器的记述

乍浦镇南河滩火神弄码头南转向东至南外大街外有一条里弄,叫碗爿弄。过去不少业余文史研究者和当地居民围绕“碗爿弄”这一地名,对乍浦历史上有没有建过瓷窑进行过探讨。有人认为,乍浦历史上应该有过瓷窑。理由是碗爿弄西面不远的地方曾是一大片农地,过去当地居民在翻耕时发现到处都有破碎的陶瓷片,有人怀疑这块地方就是历史上“乍浦瓷窑”的所在地,而碗爿弄则是南外大街通往“乍浦瓷窑”的一条里弄。但也有人认为,乍浦碗爿弄可能就是一处堆放瓷器的地方或者是瓷器仓库,理由一是乍浦没有烧铸陶瓷的原料;二是,历史上的乍浦在宋淳祐六年(1246年)开港后,一度拥有通往大食(今阿拉伯)、古暹罗(今泰国)、占城(今越南中南部)、勃泥(今文莱)等国的海外航线。当时乍浦港出口商品主要为瓷器、丝绸、金银、铅锡等货物,进口主要为香料、犀牛角、琥珀、水晶等。由此推测,可能因为出口瓷器的需要,乍浦某地建立了陶瓷仓库或陶瓷交易市场,久而久之,陶瓷仓库或交易市场的进出地就有了碗爿弄这一地名。这些争论都各有道理,且是围绕乍浦碗爿弄展开的,但乍浦历史上究竟有没有建过瓷窑,还有待考证。

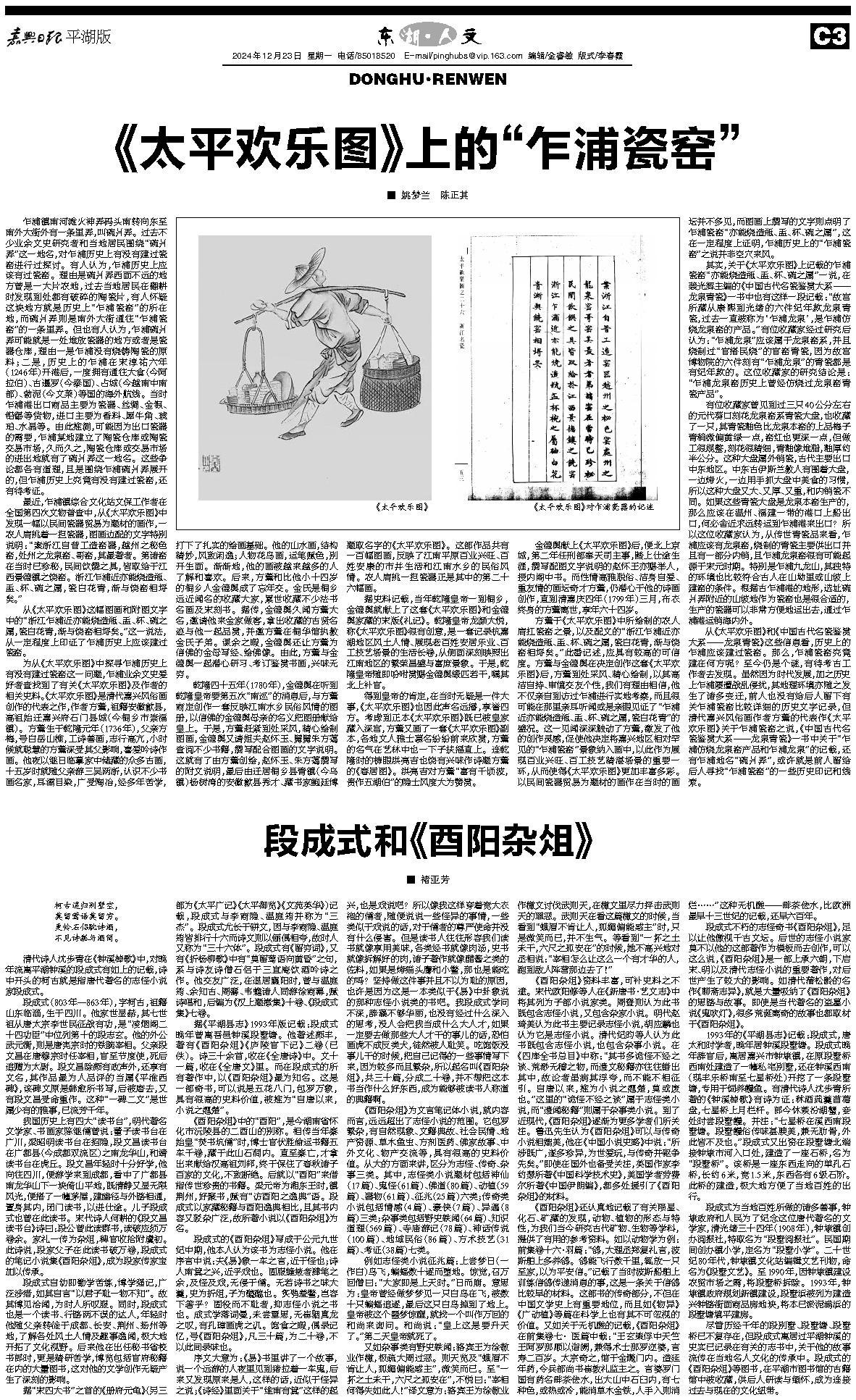

最近,乍浦镇综合文化站文保工作者在全国第四次文物普查中,从《太平欢乐图》中发现一幅以民间瓷器贸易为题材的画作,一农人肩挑着一担瓷器,图画边配的文字特别说明:“案浙江自昔工造窑器,越州之秘色窑,处州之龙泉窑、哥窑,其最著者。第诸窑在当时已珍秘,民间饮馔之具,皆取给于江西景德镇之饶窑。浙江乍浦近亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属,瓷白花青,渐与饶窑相埒矣。”

从《太平欢乐图》这幅图画和附图文字中的“浙江乍浦近亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属,瓷白花青,渐与饶窑相埒矣。”这一说法,从一定程度上印证了乍浦历史上应该建过瓷窑。

为从《太平欢乐图》中探寻乍浦历史上有没有建过瓷窑这一问题,乍浦业余文史爱好者查找到了有关《太平欢乐图》及作者的相关史料。《太平欢乐图》是清代嘉兴风俗画创作的代表之作,作者方薰,祖籍安徽歙县,高祖始迁嘉兴府石门县城(今桐乡市崇福镇)。方薰生于乾隆元年(1736年),父亲方梅,号白岳山樵,工诗善画,志行高亢,小时候就聪慧的方薰深受其父影响,喜爱吟诗作画。他夜以继日临摹家中储藏的众多古画,十五岁时就随父亲游三吴两浙,认识不少书画名家,耳濡目染,广受陶冶,经多年苦学,打下了扎实的绘画基础。他的山水画,结构精妙,风致闲逸;人物花鸟画,运笔赋色,别开生面。渐渐地,他的画被越来越多的人了解和喜欢。后来,方薰和比他小十四岁的桐乡人金德舆成了忘年交。金氏是桐乡远近闻名的收藏大家,累世收藏不少法书名画及宋刻书。据传,金德舆久闻方薰大名,邀请他来金家做客,拿出收藏的古贤名迹与他一起品赏,并邀方薰在桐华馆执教金氏子弟。课余之暇,金德舆还让方薰为信佛的金母写经、绘佛像。由此,方薰与金德舆一起潜心研习、考订鉴赏书画,兴味无穷。

乾隆四十五年(1780年),金德舆在听到乾隆皇帝要第五次“南巡”的消息后,与方薰商定创作一套反映江南水乡民俗风情的图册,以信佛的金德舆母亲的名义把图册献给皇上。于是,方薰赶紧到处采风,精心绘制图画,金德舆又请姐夫赵怀玉、舅舅朱方蔼查阅不少书籍,撰写配合图画的文字说明。这就有了由方薰创绘,赵怀玉、朱方蔼撰写的附文说明,最后由迁居桐乡县青镇(今乌镇)杨树湾的安徽歙县秀才、藏书家鲍廷博题取名字的《太平欢乐图》。这部作品共有一百幅图画,反映了江南平原百业兴旺、百姓安康的市井生活和江南水乡的民俗风情。农人肩挑一担瓷器正是其中的第二十六幅画。

据史料记载,当年乾隆皇帝一到桐乡,金德舆就献上了这套《太平欢乐图》和金德舆家藏的宋版《礼记》。乾隆皇帝龙颜大悦,称《太平欢乐图》很有创意,是一套记录杭嘉湖地区风土人情、展现老百姓安居乐业、百工技艺场景的生活长卷,从侧面深刻映照出江南地区的繁荣昌盛与富庶景象。于是,乾隆皇帝随即吩咐赏赐金德舆缎匹若干,嘱其北上补官。

得到皇帝的肯定,在当时无疑是一件大事,《太平欢乐图》也因此声名远播,享誉四方。考虑到正本《太平欢乐图》既已被皇家藏入深宫,方薰又画了一套《太平欢乐图》副本,各地文人雅士慕名纷纷前来欣赏,方薰的名气在艺林中也一下子扶摇直上。连乾隆时的榜眼洪亮吉也饶有兴味作诗题方薰的《春居图》。洪亮吉对方薰“富有千顷波,贵作五湖伯”的隐士风度大为赞赏。

金德舆献上《太平欢乐图》后,便北上京城,第二年任刑部奉天司主事,踏上仕途生涯,撰写配图文字说明的赵怀王亦赐举人,授内阁中书。而性情高雅脱俗、洁身自爱、重友情的画坛奇才方薰,仍潜心于他的诗画创作,直到清嘉庆四年(1799年)三月,布衣终身的方薰离世,享年六十四岁。

方薰于《太平欢乐图》中所绘制的农人肩扛瓷窑之景,以及配文的“浙江乍浦近亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属,瓷白花青,渐与饶窑相埒矣。”此番记述,应具有较高的可信度。方薰与金德舆在决定创作这套《太平欢乐图》后,方薰到处采风、精心绘制,以其高洁自持、审慎交友个性,我们有理由相信,他不仅亲自到访过乍浦进行实地考察,而且很可能在那里亲耳听闻或是亲眼见证了“乍浦近亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属,瓷白花青”的盛况。这一见闻深深触动了方薰,激发了他的创作灵感,促使他决定将嘉兴地区相对罕见的“乍浦瓷窑”景象纳入画中,以此作为展现百业兴旺、百工技艺精湛场景的重要一环,从而使得《太平欢乐图》更加丰富多彩。以民间瓷器贸易为题材的画作在当时的画坛并不多见,而图画上撰写的文字则点明了乍浦瓷窑“亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属”,这在一定程度上证明,乍浦历史上的“乍浦瓷窑”之说并非空穴来风。

其实,关于《太平欢乐图》上记载的乍浦瓷窑“亦能烧造瓶、盂、杯、碗之属”一说,在裴光辉主编的《中国古代名瓷鉴赏大系——龙泉青瓷》一书中也有这样一段记载:“故宫所藏从康熙到光绪的六件纪年款龙泉青瓷,过去一直被称为‘乍浦龙泉’,是乍浦仿烧龙泉窑的产品。”有位收藏家经过研究后认为:“乍浦龙泉”应该属于龙泉窑系,并且烧制过“官搭民烧”的官窑青瓷,因为故宫博物院的六件刻有“乍浦龙泉”的青瓷都是有纪年款的。这位收藏家的研究结论是:“乍浦龙泉窑历史上曾经仿烧过龙泉窑青瓷产品”。

有位收藏家曾见到过三只40公分左右的元代葵口刻花龙泉窑系青瓷大盘,也收藏了一只,其青瓷釉色比龙泉本窑的上品梅子青稍微偏黄绿一点,窑红也更深一点,但做工很规整,刻花很精细,青釉像堆脂,釉厚约半公分。这种大盘属外销瓷,古代主要出口中东地区。中东古伊斯兰教人有围着大盘,一边烤火,一边用手抓大盘中美食的习惯,所以这种大盘又大、又厚、又重,和内销瓷不同。如果这些青瓷大盘是龙泉本窑生产的,那么应该在温州、福建一带的港口上船出口,何必舍近求远转运到乍浦港来出口?所以这位收藏家认为,从传世青瓷品来看,乍浦应该有龙泉窑,烧制的青瓷主要供出口并且有一部分内销,且乍浦龙泉窑很有可能起源于宋元时期。特别是乍浦九龙山,其独特的环境也比较符合古人在山坳里或山坡上建窑的条件。根据古乍浦港的地形,选址碗爿弄附近的山坡地作为瓷窑也是很合适的,生产的瓷器可以非常方便地运出去,通过乍浦港运销海内外。

从《太平欢乐图》和《中国古代名瓷鉴赏大系——龙泉青瓷》这些信息看,历史上的乍浦应该建过瓷窑。那么,乍浦瓷窑究竟建在何方呢?至今仍是个谜,有待考古工作者去发现。虽然因为时代发展,加之历史上乍浦屡遭战乱侵扰,其地理环境亦随之发生了诸多变迁,前人也没有给后人留下有关乍浦瓷窑比较详细的历史文字记录,但清代嘉兴风俗画作者方薰的代表作《太平欢乐图》关于乍浦瓷窑之说,《中国古代名瓷鉴赏大系——龙泉青瓷》一书中关于“乍浦仿烧龙泉窑产品和乍浦龙泉”的记载,还有乍浦地名“碗爿弄”,或许就是前人留给后人寻找“乍浦瓷窑”的一些历史印记和线索。