从开石,到理石,最后到料石,一项项手艺经过岁月的沉淀变得更加熟稔。俞氏一族学技,学的是造桥的技术,守的是为民造桥的良心。

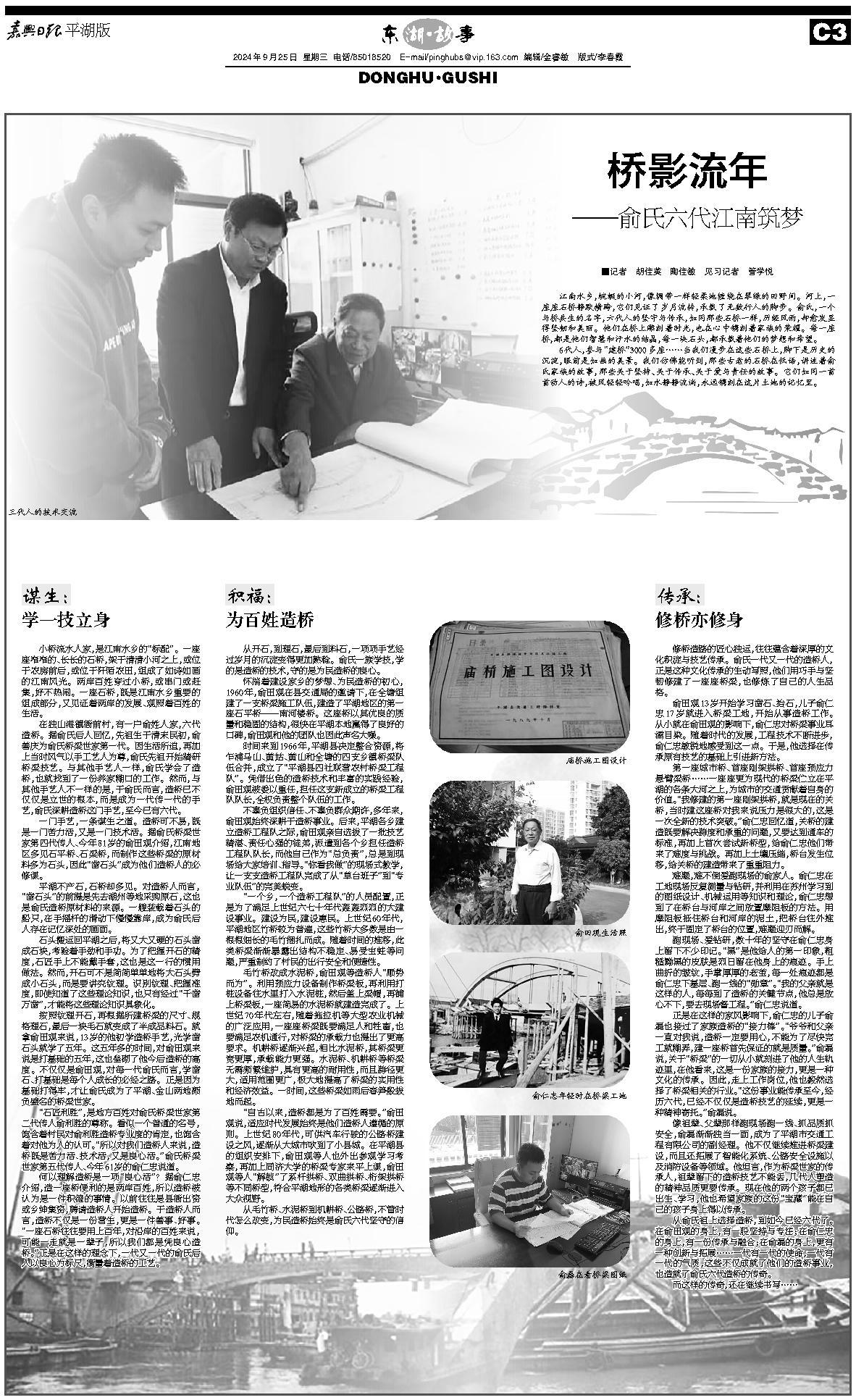

怀揣着建设家乡的梦想、为民造桥的初心,1960年,俞田观在县交通局的邀请下,在全塘组建了一支桥梁施工队伍,建造了平湖地区的第一座石平桥——南河楼桥。这座桥以其优良的质量和稳固的结构,很快在平湖本地赢得了良好的口碑,俞田观和他的团队也因此声名大噪。

时间来到1966年,平湖县决定整合资源,将乍浦马山、黄姑、黄山和全塘的四支乡镇桥梁队伍合并,成立了“平湖县四社联营农村桥梁工程队”。凭借出色的造桥技术和丰富的实践经验,俞田观被委以重任,担任这支新成立的桥梁工程队队长,全权负责整个队伍的工作。

不辜负组织信任、不辜负群众期许,多年来,俞田观始终深耕于造桥事业。后来,平湖各乡建立造桥工程队之际,俞田观亲自选拔了一批技艺精湛、责任心强的徒弟,派遣到各个乡担任造桥工程队队长,而他自己作为“总负责”,总是到现场给大家培训、指导。“你看我做”的现场式教学,让一支支造桥工程队完成了从“草台班子”到“专业队伍”的完美蜕变。

“一个乡,一个造桥工程队”的人员配置,正是为了满足上世纪六七十年代轰轰烈烈的大建设事业。建设为民,建设惠民。上世纪60年代,平湖地区竹桥较为普遍,这些竹桥大多数是由一根根细长的毛竹捆扎而成。随着时间的推移,此类桥梁渐渐暴露出结构不稳定、易受虫蛀等问题,严重制约了村民的出行安全和便捷性。

毛竹桥改成水泥桥,俞田观等造桥人“顺势而为”。利用预应力设备制作桥梁板,再利用打桩设备往水里打入水泥桩,然后盖上梁帽,再铺上桥梁板,一座简易的水泥桥就建造完成了。上世纪70年代左右,随着拖拉机等大型农业机械的广泛应用,一座座桥梁既要满足人和牲畜,也要满足农机通行,对桥梁的承载力也提出了更高要求。机耕桥逐渐兴起,相比水泥桥,其桥梁更宽更厚,承载能力更强。水泥桥、机耕桥等桥梁无需频繁维护,具有更高的耐用性,而且跨径更大,适用范围更广,极大地提高了桥梁的实用性和经济效益。一时间,这些桥梁如雨后春笋般拔地而起。

“自古以来,造桥都是为了百姓需要。”俞田观说,适应时代发展始终是他们造桥人遵循的原则。上世纪80年代,可供汽车行驶的公路桥建设之风,逐渐从大城市吹到了小县城。在平湖县的组织安排下,俞田观等人也外出参观学习考察,再加上同济大学的桥梁专家来平上课,俞田观等人“解锁”了系杆拱桥、双曲拱桥、桁架拱桥等不同桥型,符合平湖地形的各类桥梁逐渐进入大众视野。

从毛竹桥、水泥桥到机耕桥、公路桥,不管时代怎么改变,为民造桥始终是俞氏六代坚守的信仰。