小桥流水人家,是江南水乡的“标配”。一座座窄窄的、长长的石桥,架于清清小河之上,或位于农房前后,或位于阡陌农田,组成了如诗如画的江南风光。两岸百姓穿过小桥,或串门或赶集,好不热闹。一座石桥,既是江南水乡重要的组成部分,又见证着两岸的发展、观照着百姓的生活。

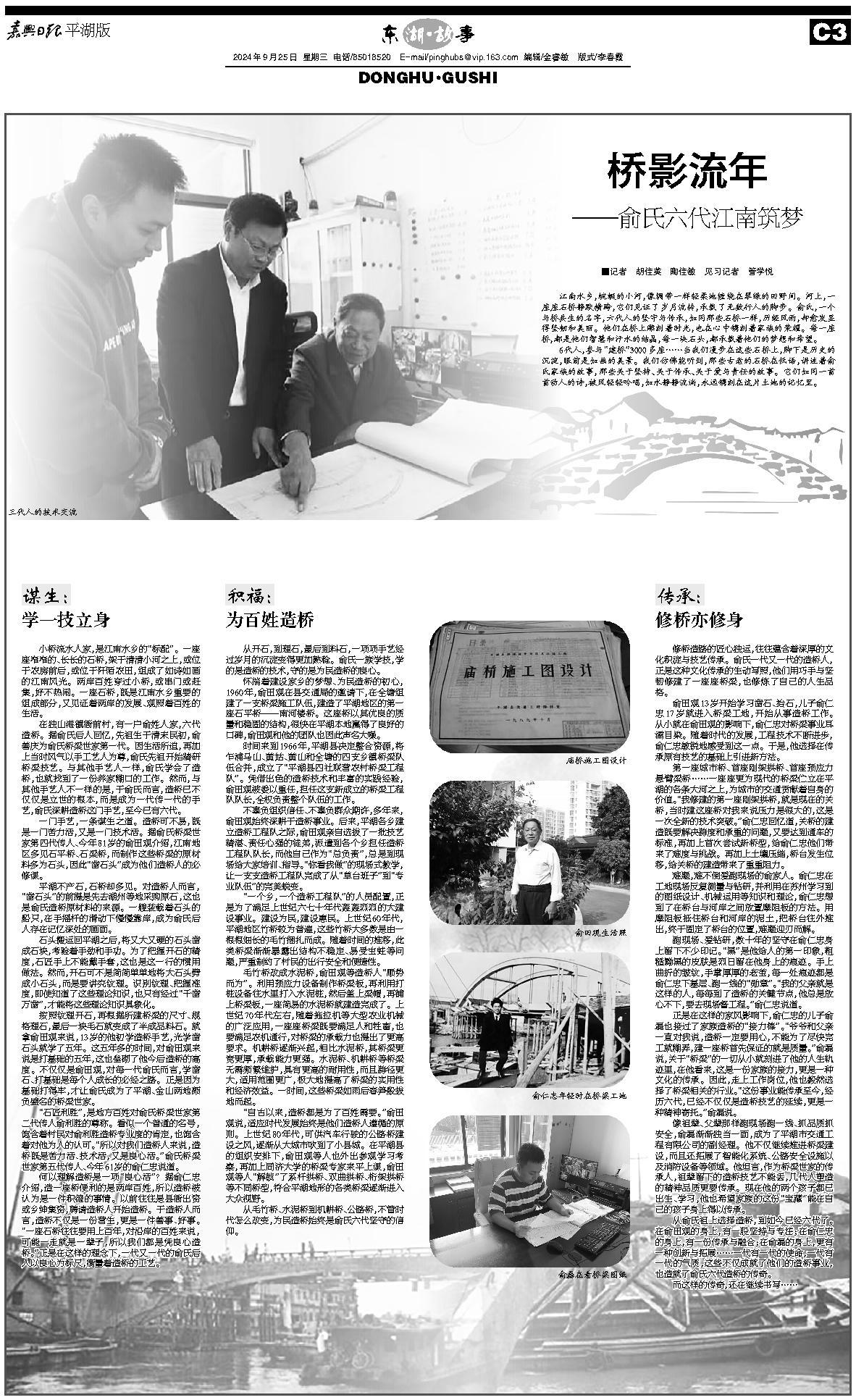

在独山港镇衙前村,有一户俞姓人家,六代造桥。据俞氏后人回忆,先祖生于清末民初,俞善庆为俞氏桥梁世家第一代。因生活所迫,再加上当时风气以手工艺人为尊,俞氏先祖开始精研桥梁技艺。与其他手艺人一样,俞氏学会了造桥,也就找到了一份养家糊口的工作。然而,与其他手艺人不一样的是,于俞氏而言,造桥已不仅仅是立世的根本,而是成为一代传一代的手艺,俞氏深耕造桥这门手艺,至今已有六代。

一门手艺,一条谋生之道。造桥可不易,既是一门苦力活,又是一门技术活。据俞氏桥梁世家第四代传人、今年81岁的俞田观介绍,江南地区多见石平桥、石梁桥,而制作这些桥梁的原材料多为石头,因此“凿石头”成为他们造桥人的必修课。

平湖不产石,石桥却多见。对造桥人而言,“凿石头”的前提是先去湖州等地采购原石,这也是俞氏造桥原材料的来源。一艘装载着石头的船只,在手摇杆的滑动下慢慢靠岸,成为俞氏后人存在记忆深处的画面。

石头搬运回平湖之后,将又大又硬的石头凿成石块,考验着手劲和手功。为了把握开石的精度,石匠手上不能戴手套,这也是这一行的惯用做法。然而,开石可不是简简单单地将大石头劈成小石头,而是要讲究纹理。识别纹理、把握准度,即使知道了这些理论知识,也只有经过“千凿万凿”,才能将这些理论知识具象化。

按照纹理开石,再根据所建桥梁的尺寸、规格理石,最后一块毛石就变成了半成品料石。就拿俞田观来说,13岁的他初学造桥手艺,光学凿石头就学了五年。这五年多的时间,对俞田观来说是打基础的五年,这也垒砌了他今后造桥的高度。不仅仅是俞田观,对每一代俞氏而言,学凿石、打基础是每个人成长的必经之路。正是因为基础打得牢,才让俞氏成为了平湖、金山两地颇负盛名的桥梁世家。

“石匠利胜”,是地方百姓对俞氏桥梁世家第二代传人俞利胜的尊称。看似一个普通的名号,饱含着村民对俞利胜造桥专业度的肯定,也饱含着对他为人的认可。“所以对我们造桥人来说,造桥既是苦力活、技术活,又是良心活。”俞氏桥梁世家第五代传人、今年61岁的俞仁忠说道。

何以理解造桥是一项“良心活”?据俞仁忠介绍,造一座桥便利的是两岸百姓,所以造桥被认为是一件积德的事情。以前往往是县衙出资或乡绅集资,聘请造桥人开始造桥。于造桥人而言,造桥不仅是一份营生,更是一件善事、好事。“一座石桥往往要用上百年,对沿岸的百姓来说,可能一走就是一辈子,所以我们都是凭良心造桥。”正是在这样的理念下,一代又一代的俞氏后人以良心为标尺,衡量着造桥的工艺。