修桥造路的匠心独运,往往蕴含着深厚的文化积淀与技艺传承。俞氏一代又一代的造桥人,正是这种文化传承的生动写照,他们用巧手与坚韧修建了一座座桥梁,也修炼了自己的人生品格。

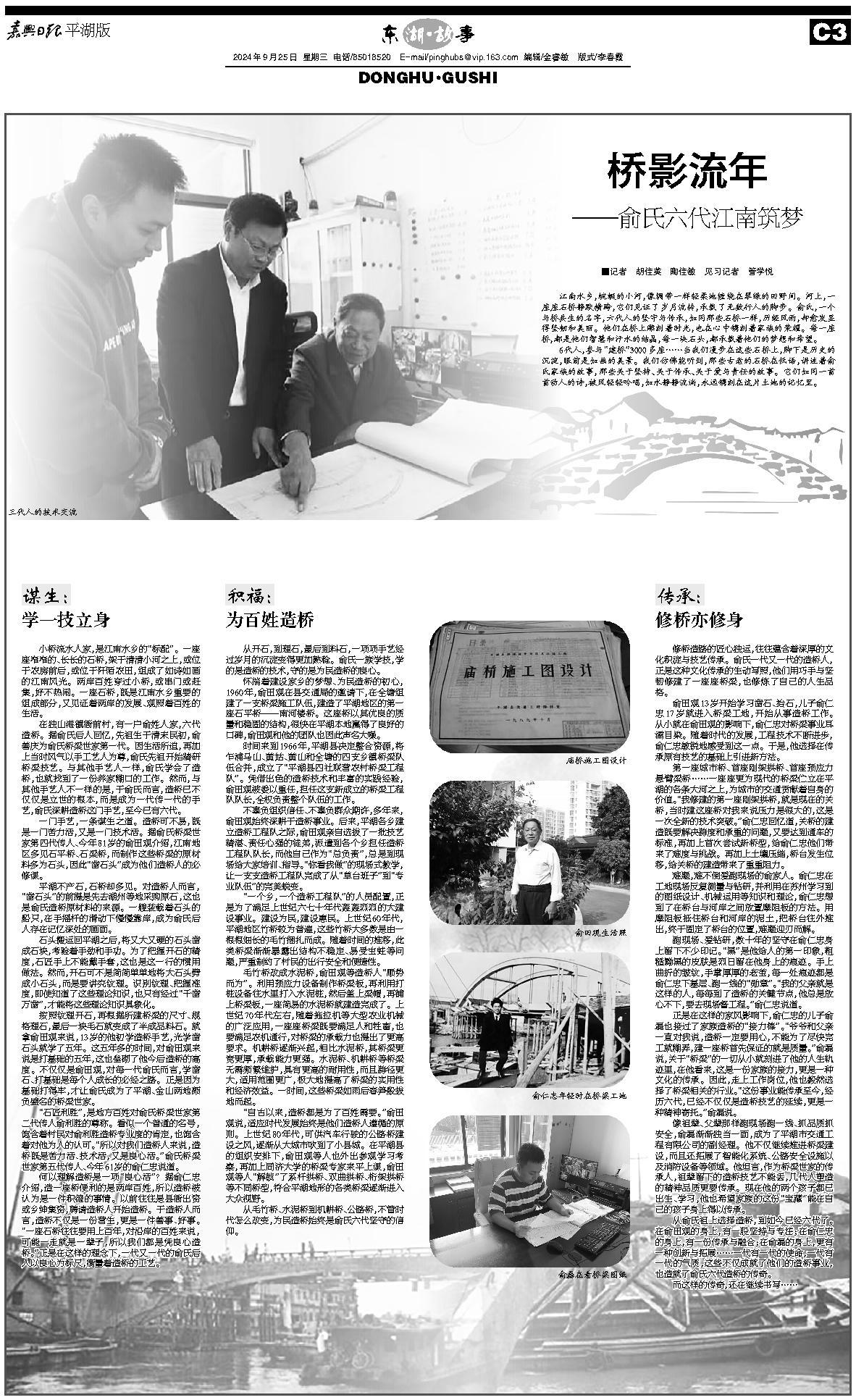

俞田观13岁开始学习凿石、抬石,儿子俞仁忠17岁就进入桥梁工地,开始从事造桥工作。从小就在俞田观的影响下,俞仁忠对桥梁事业耳濡目染。随着时代的发展,工程技术不断进步,俞仁忠敏锐地感受到这一点。于是,他选择在传承原有技艺的基础上引进新方法。

第一座城市桥、首座刚架拱桥、首座预应力悬臂梁桥……一座座更为现代的桥梁伫立在平湖的各条大河之上,为城市的交通贡献着自身的价值。“我修建的第一座刚架拱桥,就是现在的关桥,当时建这座桥对我来说压力是很大的,这是一次全新的技术突破。”俞仁忠回忆道,关桥的建造既要解决跨度和承重的问题,又要达到通车的标准,再加上首次尝试新桥型,给俞仁忠他们带来了难度与挑战。再加上土壤压缩,桥台发生位移,给关桥的建造带来了重重阻力。

难题,难不倒爱跑现场的俞家人。俞仁忠在工地现场反复测量与钻研,并利用在苏州学习到的图纸设计、机械运用等知识和理论,俞仁忠想到了在桥台与河岸之间放置摩阻板的方法。用摩阻板抵住桥台和河岸的泥土,把桥台往外推出,终于固定了桥台的位置,难题迎刃而解。

跑现场、爱钻研,数十年的坚守在俞仁忠身上留下不少印记。“黑”是他给人的第一印象,粗糙黝黑的皮肤是烈日留在他身上的痕迹。手上曲折的皱纹,手掌厚厚的老茧,每一处痕迹都是俞仁忠下基层、跑一线的“勋章”。“我的父亲就是这样的人,每每到了造桥的关键节点,他总是放心不下,要去现场督工程。”俞仁忠说道。

正是在这样的家风影响下,俞仁忠的儿子俞磊也接过了家族造桥的“接力棒”。“爷爷和父亲一直对我说,造桥一定要用心,不能为了尽快完工就糊弄,建一座桥首先保证的就是质量。”俞磊说,关于“桥梁”的一切从小就刻进了他的人生轨迹里,在他看来,这是一份家族的接力,更是一种文化的传承。因此,走上工作岗位,他也毅然选择了桥梁相关的行业。“这份事业能传承至今,经历六代,已经不仅仅是造桥技艺的延续,更是一种精神寄托。”俞磊说。

像祖辈、父辈那样跑现场跑一线、抓品质抓安全,俞磊渐渐独当一面,成为了平湖市交通工程有限公司的副经理。他不仅继续推进桥梁建设,而且还拓展了智能化系统、公路安全设施以及消防设备等领域。他坦言,作为桥梁世家的传承人,祖辈留下的造桥技艺不能丢,几代人塑造的精神品质更要传承。现在他的两个孩子都已出生、学习,他也希望家族的这份“宝藏”能在自己的孩子身上得以传承。

从俞氏祖上选择造桥,到如今已经六代了。在俞田观的身上,有一股坚持与专注;在俞仁忠的身上,有一份传承与融合;在俞磊的身上,更有一种创新与拓展……一代有一代的使命,一代有一代的气质,这些不仅成就了他们的造桥事业,也造就了俞氏六代造桥的传奇。

而这样的传奇,还在继续书写……