——简评《流俗地》

祝敏锐

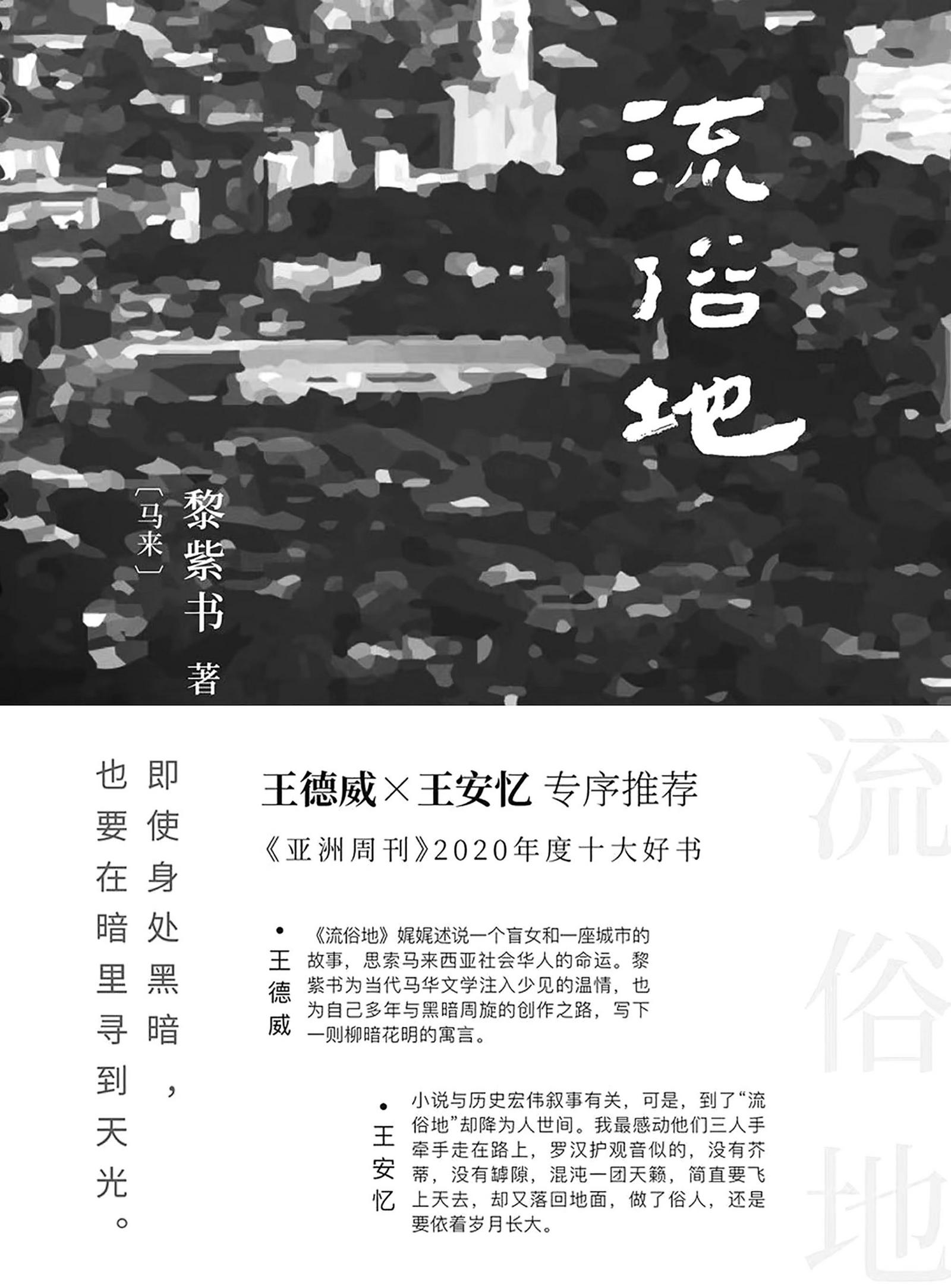

《流俗地》

(马来)黎紫书 著,

北京十月文艺出版社

近来为友人所“鼓惑”,一头栽入了收集作家签名本的无底坑。最新一次冲动购书成果,便是今日想聊聊的《流俗地》。

一千种冲动背后隐藏着一千种诱因,驱使我弃“双十一”骨折价不顾,以原价购入这部长篇小说的动因,除了作家素雅大方的亲签之外,最难抑制的便是好奇心,一股尝鲜的欲望。作者黎紫书,马来西亚华文女作家,生于大马,长于大马,书写于大马,她笔下方方正正的汉字,在东南亚异域风情浸润下,会幻化出怎样的旖旎风姿呢?

新鲜,是初读《流俗地》后所见。小说,尤其是长篇小说,是作家头脑中创想世界的实体化,一部皇皇巨著,一处太虚胜境。

流俗之地,便是黎紫书搭建的想象之境。锡都,作家半写实半虚构的城市。盲女银霞,与幼时玩伴细辉、拉祖三个家庭,以及周边人物,生活在锡都。三人青梅竹马,居住在“近打组屋”(下层平民居住的密集型公寓楼)。组屋大楼三百多户人家,华人、印度裔、穆斯林杂居混处,中医跌打药房、马来人服装店、印度人杂货铺比邻开设,娘娘庙与象头神相安无事,三个小伙伴混杂着粤语、淡米尔语边交谈边下中国象棋……

异族混居,作家笔触着墨在柴米油盐、流短蜚长,民族宿怨被烟火气氤氲的日常所替代,组屋里飘荡着香料与红花油混杂的复合气息,如我这般习惯于同一种肤色、同一种语言的简体中文读者,甫一读到此情此景,想来心中都会交织着诧异与新奇。

新鲜感消退,当读者熟悉了组屋,熟悉了锡都之后,阅读推进,所见的便是作家的功底。黎紫书文笔沉稳,叙事零碎,用评论家的话来说,是“返璞归真”,是“洗尽铅华”。小说章节发展不按时间顺序,前后章节时空错置,前一章银霞刚搬入美丽园新居,后一章便返至幼时组屋追溯诸鬼传说源来。前一章大辉由日本返回大马,后一章闪回至细辉十二岁时食“钓鱼郎”治哮喘轶事。各章排布,不采用时间界限分明的插叙、倒叙,更无吃瓜群众喜闻乐见的“大反转”。章节间的脉络,人物间的羁绊,情节发展的草蛇灰线,都被作家磨去机锋,深埋线索,先费尽心思构架,再费尽心思抹去痕迹,按作家自述,这便是她所追求的“内敛不外露,使人浑然不觉”。

事实上,在阅读时,我的脑海中时常浮现出这样一幅场景:

一株挺拔大树,丫杈舒展,阳光照耀下,茂密阔叶在枝杈间编织成一张泛着银辉光影斑驳的往事之网。女主银霞及一众主次角色的人生际遇,被印刻在不同叶片上。作家兴之所至,随手取下高一片低一片树叶,摩挲叶面脉络纹理,触摸叶片饱满干瘪,传唱萦绕在叶沿齿牙的鸟语啁啾,轻抚疾风厉雨拍打后留下的空洞。再把这些纹理、歌声、伤痕,随意捏合,不规则形状里嵌着声色,一并呈现到读者面前。凭着这些,我们无法纵观角色生活全貌,却能掂量出他们人生实实在在的分量。

俗地,有流水则活。作品,因鲜活角色而深入人心。赖作家妙笔,我们仿佛见到了这些活生生的人。女主银霞,蕙心兰质,因为目盲,上学、求职、婚恋……正常人的普通诉求成为了奢求,她只能隐在黑暗中,用自己的听力与悟性去“收集”周边人的生活际遇,去感受世事动荡所牵发的喜怒哀乐。细辉的单纯与退忍,拉祖的聪慧与坚毅,马票嫂的不幸与魄力,莲珠的风光与无奈,父亲的市侩与低俗,大辉的浪荡与无担当,都被看不见的银霞“洞见”于心。每个人物都以自己的特质为读者所见,他们时而顺应生活,时而挑战生活,有些人不甘随波逐流,努力校正着自己的人生方向,有些人闭目塞耳,退化为一具麻木不仁的皮囊。银霞们生活在锡都,又仿佛生活在我们身边。锡都既是东南亚一隅小城,又仿佛是地球村大小城镇的映射。在作家不动声色淡化历史大背景的微观叙述中,读者能感受到隐含在琐碎中的野心——这块“流俗地”上的时移世易,超越国族界限,展现出人世大道的普遍性与共通性。

很荣幸,读到了黎紫书的这本《流俗地》,见到了银霞,字面意思上的见字如晤。