□ 袁 瑾

说起南河头,你首先想到的是什么?是国家级文保单位莫氏庄园?是脍炙人口的诗句“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”?还是那承载着无数屐痕的石板路?

我告诉你,南河头还有一个非常雅致的古称——“鸣珂里”,过去贵者之马,以玉为饰,行则作响,谓之“鸣珂”,意指贵人的居处。

几乎与全国各地一样,随着城市有机更新的不断推进,原本的“小桥流水人家”正迅速地消失在林立的高楼和拓宽的马路中,这种速度是我们始料不及的。当人们欢欢喜喜地搬进新房子,当私家车越来越多地疾驶在新筑的马路上,当小城的夜空亮起美丽的灯光秀……猛然发现,我们似乎已遗失了江南小城宁静婉约的景致!人们啊,不是喜新厌旧,而是喜新又怀旧!

幸好,我们还有鸣珂里一带的老街区,说实话,这片老街能被留存下来,是因为有南河头的莫氏庄园。莫家并非平湖最大的地主,莫氏庄园也并非平湖最漂亮的宅院,而莫氏庄园得以完好地保存,是因为上世纪60年代该庄园被用作阶级教育展览馆,还有仿照“收租院”制作的大型泥塑,有“收租米”、“剪舌头”等阴森恐怖的泥塑群雕。雕塑中,账房先生的眼神是恶狠狠的,边上还有一条吐着舌头的大狼狗;地主婆给丫鬟剪舌头的雕塑,更加恐怖,总之小孩子看了会做噩梦的。“文革”时期,这里还曾经是造反派“群专”组织(记不得全称了,应该是群众专政的意思)关押“现行反革命”的场所。我记得我的大舅妈就因在大字报上画错了叉叉,被视为“现行反革命”而被造反派关押在这里,我的大舅就不得不给舅妈送衣服进去。

我小时候很少去南河头,因为小城处处有江南秀美的景色,感觉南河头也不算有什么特色。如今常去南河头,是去怀旧,去寻梦的……

在我心里,南河头是比乌镇、西塘更美的,一条老街,那么宁静清幽,那么淳朴素净,没有热闹的商业味,没有人来人往的喧嚣嘈杂,也没有大红灯笼高高挂的过度夸耀。因为有原住民,所以是一条弥漫着生活气息的老街。

而且,总觉得怀旧也好,寻梦也罢,那里最美还是在雨中,几分朦胧,几分迷离,时而清晰,又时而因悠远而显得模糊……

在人民路,有好几条小弄堂连着南河头,几步路就可以玩穿越,一头是繁闹街市,一头是宁静老街。那里有一条窄窄的弄堂,竟然叫“大弄”,哈哈!

那次穿过弄堂,瞬间雨下大了,石板路上水花四溅,河面上烟波淼淼,而老街、老宅在风雨声中是那样的安然、寂静、沉默,哦,音乐鬼才范宗沛的《烟波弄》便是这样的场景吧,大提琴缓缓地宁静地略带忧伤地响起……音乐的叙事和抒情比文字更深切而悠远。

河边大朵大朵的玉兰花在雨中绽放,绿叶透亮,花朵晶莹,湿漉漉的香气更沁人心脾。我很喜欢广玉兰,树冠高大,四季常青,花朵洁白,贵而不娇。

我在岸边望着玉兰花的花瓣一片片谢落,在水面上,在瓢泼的雨中,如汪洋中的小船,在风雨中渐行渐远,我目送她们飘零逝去……

飘零的又何止是一朵花,人生不也如此吗?含苞、绽放、凋零;这条老街不也是如此吗?她诞生,繁盛,渐渐破败,马上又要被改造而新生;还有这老街区一千多户人家,如今居民四处搬迁离散,我也不知道他们都已飘向何处安家。

我立在雨中,在河岸边,久久地看着飘零的花瓣,思绪也随之飘浮着联想着,似乎有点忧伤,但是看到花瓣们随波而逝,不悲不喜,不管归于尘土,或是付诸流水,都安然淡然,我的心情也归于安宁了。感谢玉兰花给我的启示!

雨越下越大了,我喜欢酣畅淋漓的瓢泼大雨,看暴雨摧枯拉朽,涤荡尘世,一种振奋、欢欣的心情油然而生。

老街上的居民大都已经搬迁,下雨天街上更是空无一人,此时只有我一个人独享宁静空寂的雨世界。独自漫步幽静的老街,聆听风声雨声和心声。在雨中穿行,雨水洗心,清风抚慰,风中竟飘来天堂乐队的《湖水》——

没有人流泪

满心湖水任清风拂慰

无畏 没有人憔悴

何惧日月共你我相对

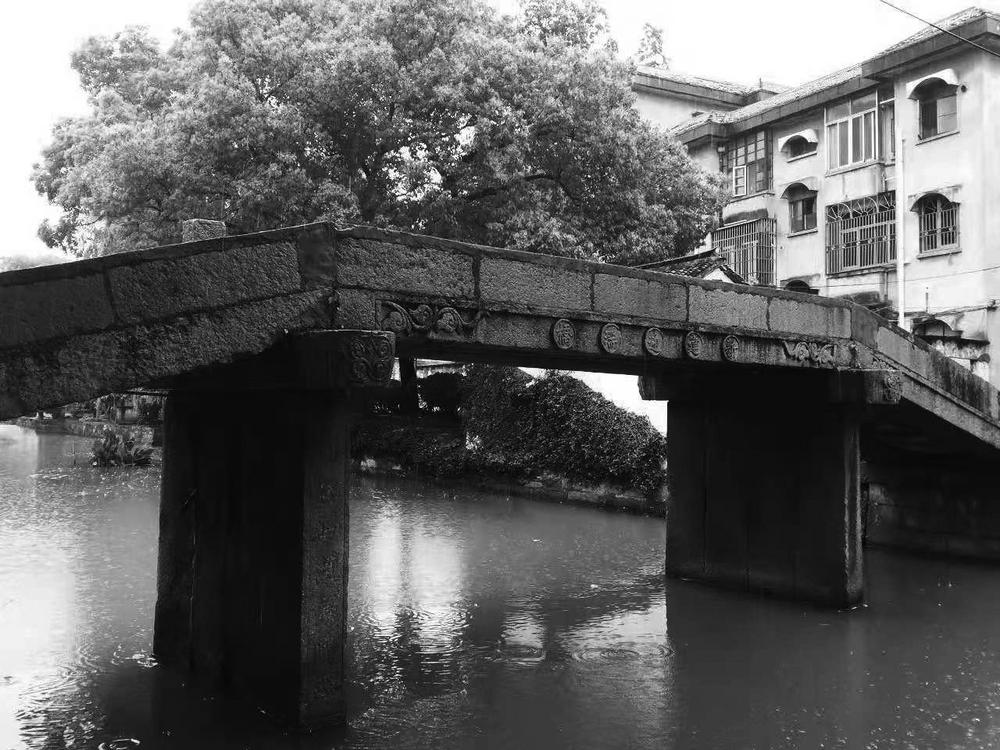

就这样在雨中,我由东到西缓缓走过南河头,从东边的莫氏庄园,走到了西边99号的葛宅,再走过迎瑞桥,远眺秀源桥,再一转弯,前面就是永凝桥堍了。走着走着,心中的背景音乐从范宗沛的《烟波弄》自动切换到天堂乐队的《湖水》了,在音乐中,时空交错,令人出神……

不觉就到永凝桥堍了,南河头雨中地神游暂告结束!这样自由自在而又思绪飘忽的神游,已然是走一遍少一遍了,有时间多走走,与即将改造的老街作长久而深情地告别……别后只能梦中见了。

(2019年7月6日初稿,2021年8月9日修改)