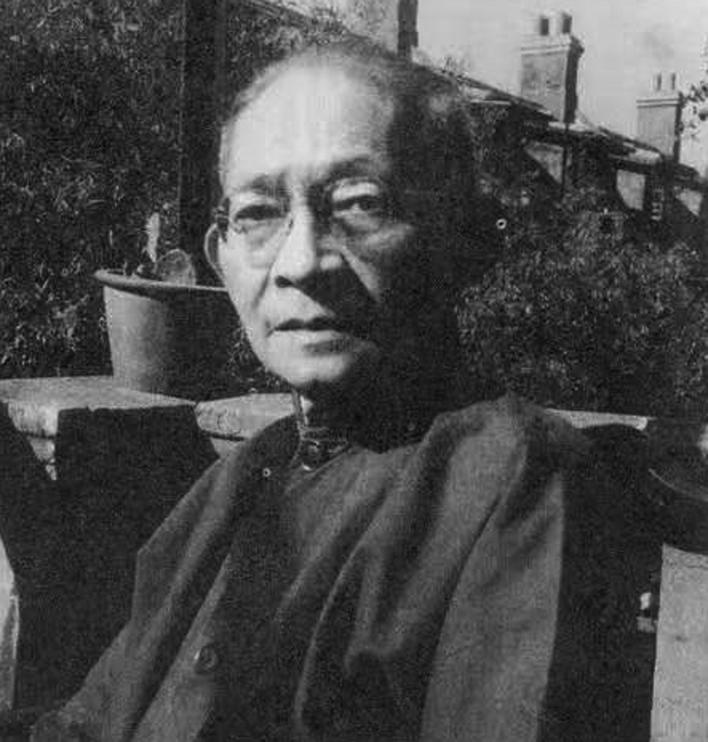

在乍浦的名人录中有一位闻名海内外的中国当代印坛巨擘,他就是篆刻大家陈巨来。陈巨来(1904.4~1984.2)原名斝,字巨来,后以字行,号塙斋,别署安持、安持老人、牟道人、石鹤居士,斋名安持精舍,长年寓居上海。1904年出生于乍浦一个富含文化底蕴的家庭。其父是位旧式文人,毕业于上海私立法政学校。

陈巨来的祖先乍浦东陈一族在明嘉靖间由江南应天府上元县大井村迁至平湖乍浦镇。陈氏迁居乍浦后,以医为业,家族中相继八世有名医。始迁祖陈生谷,二世陈南皋,南皋第五子三世陈继皋,继皋长子四世陈皋云,皋云长子五世陈所志,均以医名世。陈所志(1604~1668),字啓云,当时有人赠以联云:“一经尊孔孟,五世业岐黄。”并有这样的传说:有一年倭寇船停泊在乍浦,很多倭寇染上了病疫。其首领要陈啓云救治。陈啓云说:“只要你们不再深入侵犯,我可以为你们疗治。”陈啓云施药,用不了数剂,病皆治愈。首领大喜,便扬帆远去。陈啓云也为众人解除了乍浦的这一次倭寇之患。陈氏后六世陈孔彰,七世陈永搏,八世陈大本、陈大来兄弟,亦精医术。九世以后,东陈家族以医名世者渐少。十世陈珽,也“习岐黄术,颇能活人”。随后的陈佩琏,在清道光二十九年(1849)发生大水灾时,倡议劝捐赈济灾,救活的数以万计。事情上报朝廷后,钦颁“乐善好施”匾额。平湖万程桥将坍塌,平湖籍侍郎徐士芬倡议重建,未成而卒。佩莲广为劝募,逾年修复。其他如夏天施药、冬季施棉衣,准备水龙以防火灾,疏通河渠以防水患等,也莫不亲自督办,任劳任怨,陈佩琏52岁逝世,“卒之日,人咸惜之”。光绪年间修的《平湖县志》里,把他列入尚义人物。属于十一世的陈铣(1837~1895),字丽生。在《平湖民国续志·列传》中有这样记载:他在福建龙溪江东司巡检任上,当地风俗多将女婴溺死,他出资建育婴堂,救活不少贫家女婴。

由此可见,乍浦东陈家族历世不乏好学不倦之士,乐善好施之人。陈巨来生在这样一个大族家庭,从小就接受了来自家庭内部的良好教育。但他的学印之路也并非一帆风顺。1911年,陈巨来到上海,他先拜师籍贯嘉兴的陶惕若习印,但无所成就。又与三五友人一起拜袁世凯的二公子袁克文为师研习绘画,也无结果。后陈巨来摹刻了“癖于斯”的印章拜谒吴昌硕,虽得到吴昌硕首肯,但不知何故没有列入吴氏门墙。

陈巨来真正学印走上正轨,是在随父亲拜访赵叔孺之后。赵叔孺5岁起就爱好书画,尤以画马最佳,被称为神童。赵叔孺是个全才,金石书画样样皆通。因陈巨来在福建时已经与赵叔孺相熟,故拜见赵叔孺时陈巨来毫无拘束。赵叔孺看了陈氏父子带来的书画印并让陈巨来当场挥毫。他仔细观看后说陈巨来的笔性一般,刻印却别有一功,建议要用心研习篆刻。陈巨来那时20岁,交往数次后,陈巨来由父亲陈渭渔和岳丈况周颐主持,在上海四马路(今福州路)的杏花楼大酒店向赵叔孺举行了拜师礼。从此,赵叔孺指导他以《十钟山房印举》为本,认真学习汉印。岳丈况周颐额手称庆,曰贤婿收心早且如此用功,他日定能得探印艺堂奥。

仅经过一年多的努力,天资聪慧的陈巨来就把一本《十钟山房印举》中自己喜欢的印章样式摹刻得惟妙惟肖。赵叔孺看了暗暗高兴,知陈巨来是能继承自己衣钵的。一次书房中仅有两人时,赵叔孺点拨陈巨来要在深入研习秦玺汉印的基础上去开创属于自己风格的篆刻。陈巨来铭记于心,见到一切喜欢的印章都描摹下来,还远赴北京,到故宫博物院去考察并收集相关资料,由此他渐渐爱上了元朱文印章。

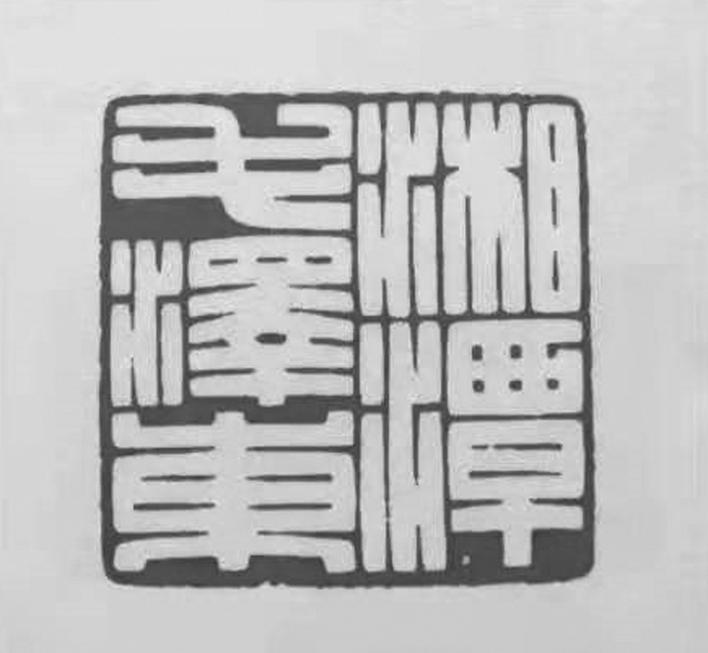

1926年初夏,陈巨来得遇集绘画、鉴赏、收藏于一身的显赫人物吴湖帆,陈巨来摹刻的“叔得意印”,改“印”为“孺”字,配合妥帖,宛然古制,得到吴湖帆的赞赏。在老师赵叔孺的引见下,吴湖帆当即笑容可掬地与陈巨来握手并交换名帖,从此,两人结下了不解之缘。

待两人处熟后,吴湖帆对陈巨来说:“你的印风与汪关相近。我家里藏有汪关的《宝印斋印式》十二册,可供你参考。”吴湖帆看陈巨来一脸茫然,知此时他对汪关之名尚茫然,于是邀其前往一观。到了吴家,陈巨来对汪关的《宝印斋印式》爱不释手。他开口借阅,吴湖帆点头同意,于是便携汪关的《宝印斋印式》回家临习。经潜心研究七个寒暑,陈巨来的治印呈现出工稳老当的面貌。

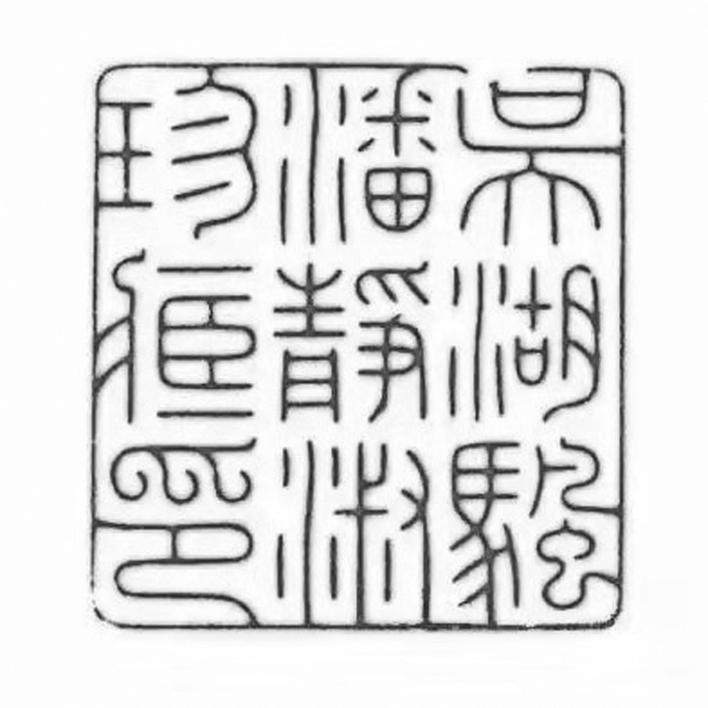

陈巨来苦习古印感动了许多人,金石大家罗振玉出借了程荔江、陈簠斋、吴宪斋、吴平斋等人收藏的印谱。陈巨来从喜欢元朱文进而开始专攻元朱文。他深研元朱文还有一条途径,那就是在吴湖帆家观赏古书画时所受到的启发。那时照相机尚未普及,吴湖帆也不会让陈巨来用透明纸描摹,但那些工整雅致的名印或闲章的审美意趣染濡到他的骨髓。陈巨来于是取各家所藏及各地新出古印,费时三年,辑成《古印举式》,集印300余方。印艺既成,陈巨来即得赵叔孺、吴湖帆等名家广为推誉,于是叶恭绰、张大千、溥心畲、冯超然、张伯驹等著名书画家、收藏家均竞以镌印为嘱,一时门庭若市。

陈巨来的艺术成就诚如其师赵叔孺所言:“陈生巨来,篆书醇雅,刻印醇厚,元朱文为近代第一。”行家对此作过比较:若论精工秀美,陈巨来略胜;若论渊雅高逸,则赵叔孺为上。师生同工元朱文,而老师赞许学生为第一,这既见师生情谊之深厚,也可见陈巨来确有青出于蓝而胜于蓝之处。而赵叔孺与陈巨来师生同被世人尊为高手,则不多见。有人作过统计,陈巨来一生刻印3万多方,现今各大博物馆、图书馆还收藏着他所刻制的藏书章。

与陈巨来过从甚密且情深谊笃的还有大画家张大千。张大千早年也治过印,但不久就专于绘事。张大千曾这样说过:“巨来道兄治印,珠晖玉映如古代美人,增之一分则太长,减之一分则太短,钦佩至极。”1946年,张大千准备在上海举办个人画展。但当画从北平运来之后,发现大多未钤盖印章。心急如焚中,张大千想到了陈巨来,请他务必在十天之内镌刻一批印章,以解燃眉之急。虽为文弱书生,但颇有侠义心肠的陈巨来一口应允。经过夜以继日地苦干,不仅如期交差,而且印章方方精湛,件件适用,为张大千的画作增色不少。画展按期开幕,并获得成功。张大千感激不已,许陈巨来今后索画,概不取酬。

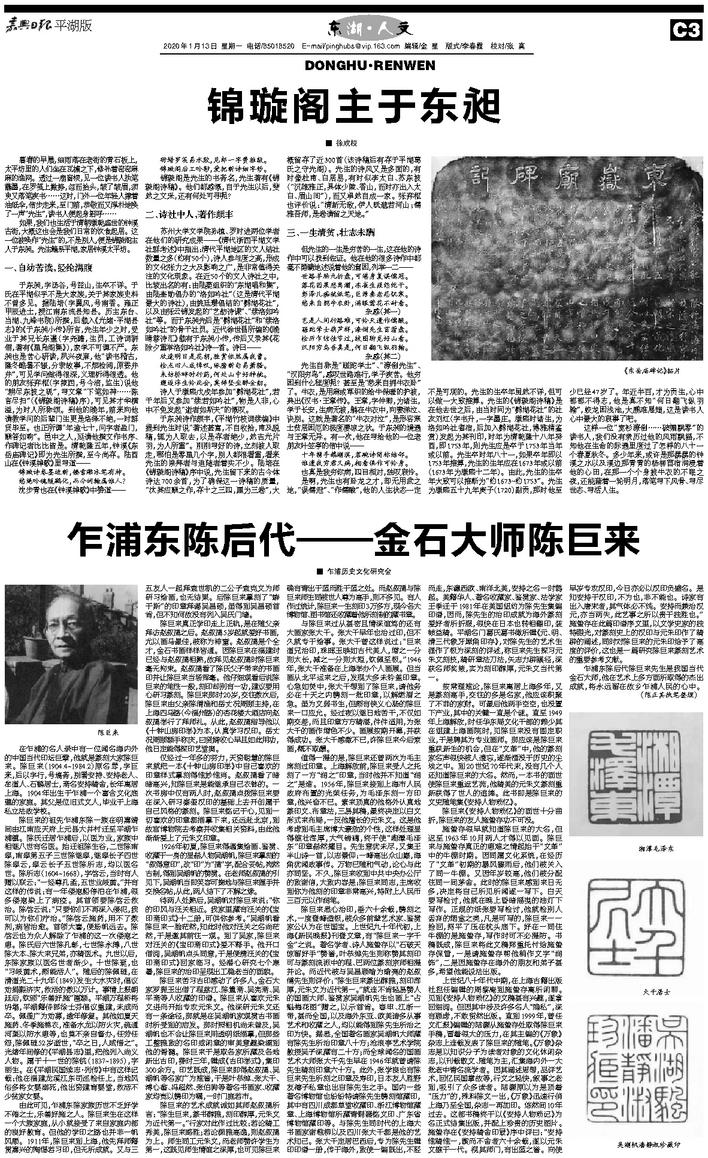

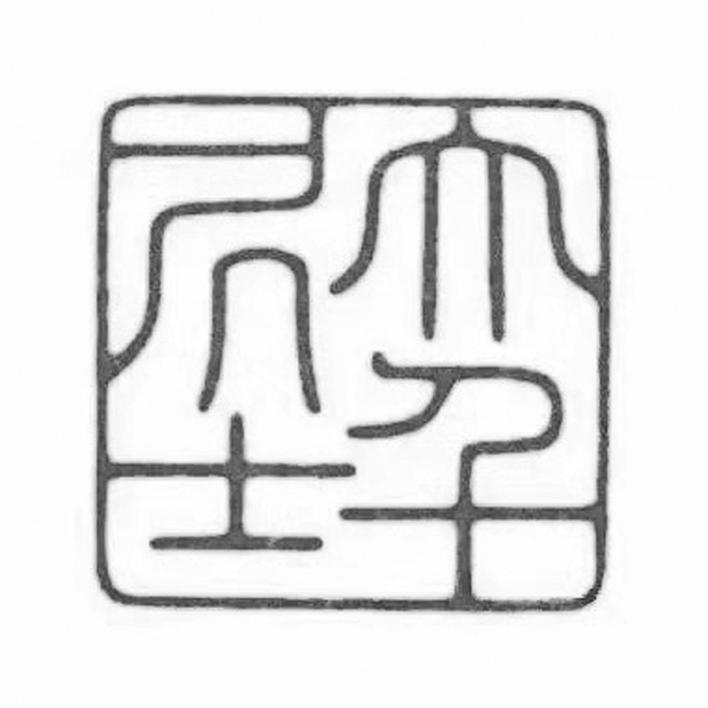

值得一提的是,陈巨来还曾两次为毛主席刻过印章。上海解放前,陈巨来受人之托刻了一方“润之”印章,当时他并不知道“润之”是谁。1956年,陈巨来接到上海市人民政府布置的光荣任务,为毛泽东刻一方印章,他兴奋不已。素来顶真的他格外认真地篆印文、布章法,三易其稿,最终决定以白文形式来布局,一反他擅长的元朱文。这是他考虑到毛主席博大豪放的个性,这样处理显得雄壮浑厚,大气磅礴,终于使“湘潭毛泽东”印章赫然耀目。先生意犹未尽,又集王半山诗一首,以志景仰:一峰高出众山巅,海角犹闻政事传。万物已随和气动,论心与此亦同坚。不久,陈巨来收到中共中央办公厅的致谢信,大致内容是:陈巨来同志,主席收到你为他刻的印章非常高兴,特附上人民币三百元以作润笔。

陈巨来悉心治印,垂六十余载,镌刻之术,一度登峰造极,被众多前辈艺术家、鉴赏家公认为在世国宝。上世纪九十年代初,上海《新民晚报》刊登文章,有“陈巨来一字千金”之说。著名学者、诗人施蛰存以“石破天惊留好手”赞誉,叶恭绰先生则称赞其刻印可与篆刻流派中的程、巴两位篆刻宗师相提并论。而近代被与吴昌顾喻为瑜亮的赵叔儒先生则评价:“陈生巨来篆出醇雅,刻印浑厚,元朱文为近代第一。”就连不肯轻易赞人的国画大师、鉴赏家吴湖帆先生也画上“占魁梅花图”赠之,以示首肯。春申、江浙一带,甚而全国,以及海外东亚、欧美诸多从事艺术和收藏之人,均以能得到陈先生所治之印为快。据悉,全国著名画家吴湖帆大师藏有陈先生所治印章八十方;沧浪亭艺术学院教授吴子深藏有二十方;而全球闻名的国画艺术大师张大千先生早在1946年就曾请陈先生精刻印章六十方。此外,张学良也有陈巨来先生所刻之印章及寿印,日本友人胜野友禧子私章也出自陈先生之手。国内一些著名博物馆也纷纷特请陈先生镌刻馆藏印,其中有四川成都草堂收藏印、浙江博物馆藏章、上海博物馆所藏青铜器铭文印、广东省博物馆藏印等。与陈先生同时代的上海大书画家谢稚柳以及四川张大千都是他的艺术知己。张大千定居巴西后,专为陈先生辑印印谱一册,传于海外,致使一编既出,不胫而走,东瀛西欧、南洋北美,安持之名一时鹊起。美籍华人、著名收藏家、鉴赏家、法学家王季迁于1981年在美国纽约为陈先生集编印谱,因而,陈先生的治印成就为海外篆刻爱好者所折服,很快在日本也转相翻印,装帧益精。平湖名门葛氏葛书徵所辑《元、明、清三代象牙犀角印存》,对陈先生的艺术生涯作了极为深刻的评述,称巨来先生探习元朱文刻技,精研章法刀法,矢志力辟蹊径,深获名师奖掖,实为刻印醇厚,元朱文当代第一。

按常理推论,陈巨来寓居上海多年,又是篆刻高手,交往的多是名家,他应该积聚了不菲的家财。可最后他两手空空,也没置下产业,其中的关键一直是个谜。直至1949年上海解放,时任华东局文化干部的赖少其在组建上海画院时,见陈巨来没有固定职业,于是聘其为专业画师。那应该是陈巨来重获新生的机会,但在“文革”中,他的篆刻家名声很快被人遗忘,逐渐湮没于历史的尘埃之中。到20世纪70年代末,没有几个人还知道陈巨来的大名。然而,一本书的面世使陈巨来重返艺苑,他精美的元朱文篆刻重新获得了世人的追捧。此书即是陈巨来的文史随笔集《安持人物琐忆》。

陈巨来《安持人物琐忆》的面世十分曲折,陈巨来的友人施蛰存功不可没。

施蛰存很早就知道陈巨来的大名,但迟至1963年10月两人才得以见面。陈巨来与施蛰存真正的患难之情起始于“文革”中的牛棚时期。因同属文化系统,在经历了“文革”初期的暴风骤雨后,他们被关入了同一牛棚。又因年岁较高,他们被分配住同一间茅舍。此时的陈巨来感到来日无多,决定将自己所见所闻逐一写下。白天要写检讨,他就在晚上昏暗摇曳的油灯下写作。正规的纸张要写检讨,他就检别人丢弃的烟盒之类,凡是可写的,陈巨来一一捡回,捋平了压在枕头底下。好在一同住牛棚的是施蛰存,写作时可不必提防。书稿既成,陈巨来将此文稿郑重托付给施蛰存保管,一是请施蛰存帮他稍作文字“润饰”,二是因施蛰存在海外的朋友和弟子甚多,希望他能设法出版。

上世纪八十年代中期,在上海古籍出版社担任编辑的周黎庵到施蛰存寓所闲聊。见到《安持人物琐忆》的文稿甚有兴趣,遂拿回细阅。但因其中涉及许多名人“隐私”,深有顾虑,不敢贸然出版。直到1999年,曾任文汇报》编辑的陆灏从施蛰存处取得陈巨来手稿,冒着很大的压力,在其主编的《万象》杂志上连载发表了陈巨来的随笔。《万象》杂志是以知识分子为读者对象的文化休闲杂志,以刊载散文、随笔为主,汇集海内外一大批老中青名流学者。因其阐述思想,品评艺术,回忆民国掌故等,行文之轻快,叙事之老到,吸引了众多读者。陆灏原以为是顶着“压力”的,殊料陈文一出,《万象》迅速行俏上海乃至全国,杂志一再加印。悠然间10年过去。这部书稿终于以《安持人物琐记》为名正式结集出版,并配上珍贵的历史图片。施蛰存在《安持精舍印冣》序中评曰:“安持惟精惟一,锲而不舍者六十余载,遂以元朱文雄于一代。视其师门,有出蓝之誉。向使早岁专攻汉印,今日亦必以汉印负盛名。是知安持于汉印,不为也,非不能也。诗家有出入唐宋者,其气体必不纯。安持而兼治汉元,亦当两失,此艺事之所以贵于独胜也。”施蛰存在此篇印谱序文里,以文学史家的独特眼光,对篆刻史上的汉印与元朱印作了精辟的阐述,同时对陈巨来的元朱印给予了高度的评价,这也是一篇研究陈巨来篆刻艺术的重要参考文献。

乍浦东陈后代陈巨来先生是我国当代金石大师,他在艺术上多方面所取得的杰出成就,将永远留在故乡乍浦人民的心中。 (陈正其执笔整埋)

■ 乍浦历史文化研究会