暮春的早晨,细雨落在老街的青石板上,太平坊里的人们坐在瓦檐之下,修补着密密麻麻的渔网。透过一扇窗棂,见一位读书人执笔蘸墨,在罗笺上撇捺,忽而抬头,皱了皱眉,须臾又落笔疾书……这时,门外一位年轻人撑着油纸伞,信步走来,至门前,恭敬而又淳朴地唤了一声“先生”,读书人便起身招呼……

如果,我们也生活于清朝康乾盛世的钟溪古街,大概这也会是我们日常的饮食起居。这一位被唤作“先生”的,不是别人,便是锦璇阁主人于东昶。先生籍系平湖,家居钟溪太平坊。

一、自幼苦读,经纶满腹

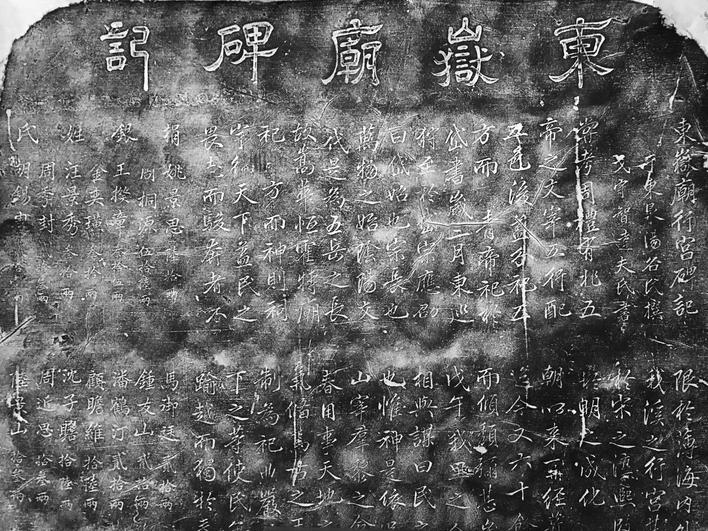

于东昶,字汤谷,号兹山,生卒不详。于氏在平湖似乎不是大家族,关于其家族史料不曾多见。据陆培(字翼风,号南香。雍正甲辰进士,授江南东流县知县。历主东台、当湖、九峰书院)所撰,后载入《光绪·平湖县志》的《于东昶小传》所言,先生年少之时,受业于其兄长东暹(字尧瞻,生员,工诗词骈俪,著有《星凫阁集》),家学不可谓不严。东昶也是苦心研读,夙兴夜寐,他“读书稽古,隆冬酷暑不辍,分隶故事,不烦检阅,原委井井”,可见学问做得很深,义理析得很透。他的朋友张弈枢(字掖西,号今涪,监生)说他“耕尽东坡之砚”,写文章“下笔如神……陈言尽扫”(《锦璇阁诗稿》序),可见其才华横溢,为时人所称颂。到他的晚年,前来向他请教学问的后辈门生更是络绎不绝,一时群贤毕至。也正所谓“年逾七十,问字者盈门,酬答如响”。邑中之人,延请他撰文作书序、作碑记者比比皆是。清乾隆五年,钟溪《东岳庙碑记》即为先生所撰,至今尚存。陆酉山在《钟溪棹歌》里写道——

锦璇诗卷墨迹新,镂雪雕冰笔有神。

愁绝吟魂随鹤化,而今词翰属谁人?

沈步青也在《钟溪棹歌》中赞道——

砑蜡罗笺易水胶,见郎一字费推敲。

锦璇阁后工吟尠,爱把新诗细字钞。

锦璇阁是先生的书斋名,先生著有《锦璇阁诗稿》。他们都感慨,自于先生以后,斐然之文采,还有何处可寻呢?

二、诗社中人,著作颇丰

苏州大学文学院孙植、罗时进两位学者在他们的研究成果——《清代浙西平湖文学社群考述》中指出:清代平湖地区的文人结社数量之多(约有50个),诗人参与度之高,形成的文化张力之大及影响之广,是非常值得关注的文化现象。在近50个的文人诗社之中,比较出名的有:由陆葇组织的“东湖唱和集”,由陆奎勋倡办的“洛如吟社”(这是清代平湖最大的诗社),由姚廷瓒倡结的“鹦湖花社”,以及由张云锦发起的“艺舫诗课”、“续洛如吟社”等。而于东昶先后是“鹦湖花社”和“续洛如吟社”的骨干社员。近代徐世昌所编的《晚晴簃诗汇》载有于东昶小传,传后又录其《花除夕重举洛如吟社》诗一首。诗曰——

欣逢明日是花朝,胜赏依然属我曹。

检点旧人成悼叹,琢磨新句易萧骚。

未妨桥畔时行药,何处山中好种桃。

邂逅浮生怜此会,莫辞坚坐醉金舠。

诗人于康熙戊戌年参加“鹦湖花社”,若干年后又参加“续若如吟社”,物是人非,心中不免发起“逝者如斯夫”的慨叹。

于东昶诗作颇丰,《平湖竹枝词续编》中提到先生时说“著述甚富,不自收拾,甫及脱稿,辄为人取去,以是存者绝少,然吉光片羽,为人所重”。刚刚写好的诗,立刻被人取走,哪怕是零星几个字,别人都很看重,看来先生的崇拜者与追随者着实不少。陆培在《锦璇阁诗稿》序中说,先生留下来的古今体诗达700余首,为了确保这一诗稿的质量,“汰其应酬之作,存十之三四,厘为三卷”,大概留存了近300首(该诗稿后有存于平湖葛氏之守先阁)。先生的诗风又是多面的,有时像杜甫、白居易,有时似李太白、苏东坡(“沉雄雅正,具体少陵、香山,而时亦出入太白、眉山间”),而又卓然自成一家。张弈枢也评价说:“清新无敌,伊人既邈若河山;儒雅吾师,是卷请留之天地。”

三、一生清贫,壮志未酬

但先生的一生是穷苦的一生,这在他的诗作中可以找到佐证。他在他的很多诗作中都毫不隐瞒地述说着他的窘困,列举一二——

世路羊肠九折盘,可堪身复误儒冠。

落花因果悲离溷,冻雀生涯怨纥干。

彭泽儿痴疏纸笔,巨源妻老忍饥寒。

愁来自拥牛衣卧,满眼莺花不耐看。

杂感(其一)

岂是人间行路难,可怜天遣作儒酸。

蹉跎学士葫芦样,潦倒先生苜蓿盘。

检历乍惊佳节过,披图聊觅好山看。

汉阳穷鸟吾真是,何日翻飞纵羽翰。

杂感(其二)

先生自称是“蹉跎学士”、“潦倒先生”、“汉阳穷鸟”,感叹世路难行,学子疾苦。他穷困到什么程度呢?甚至是“愁来自拥牛衣卧”了。牛衣,是用麻或草织的给牛保暖的护被,典出《汉书·王章传》。王章,字仲卿,为诸生,学于长安,生病无被,躺在牛衣中,向妻涕泣、诀别。这就是著名的“牛衣对泣”,是形容寒士贫居困厄的极度凄凉之状。于东昶的境遇与王章无异。有一次,他在写给他的一位老朋友叶笠亭的信中说——

十年携手鹉湖滨,茗碗诗筒称结邻。

谁遣我穷君又病,相看俱作可怜身。

也真是我穷你病,四目相对,独叹哀怜。

是啊,先生也有卧龙之才,却无用武之地,“误儒冠”、“作儒酸”,他的人生状态一定不是可观的。先生的生卒年虽然不详,但可以做一大致推算。先生的《锦璇阁诗稿》是在他去世之后,由当时同为“鹦湖花社”的社友刘灴(字书升,一字墨庄。康熙时诸生,为洛如吟社耆宿,后加入鹦湖花社,博雅精鉴赏)发起为其刊印,时年为清乾隆十八年癸酉,即1753年,则先生应是卒于1753年当年或以前。先生卒时年八十一,如果卒年即以1753年推算,先生的生年应在1673年或以前(1673年为康熙十二年)。由此,先生的生卒年大致可以推断为“约1673~约1753”。先生为康熙五十九年庚子(1720)副贡,那时他至少已经47岁了。年近半百,才为贡生,心中郁郁不得志,他是真不知“何日翻飞纵羽翰”,蛟龙困浅池,大鹏难展翅,这是读书人心中最大的哀事了吧。

这样一位“宽衫潦倒……破帽飘零”的读书人,我们没有亲历过他的风雨飘摇,不知他在生命的际遇里度过了怎样的八十一个春夏秋冬。多少年来,或许是那潺潺的钟溪之水以及溪边那青青的杨柳苜宿润浸着他的心田,在那一个个身披牛衣的不眠之夜,还能藉着一轮明月,落笔写下风骨、写尽世态、写活人生。

■ 徐成校