季小英

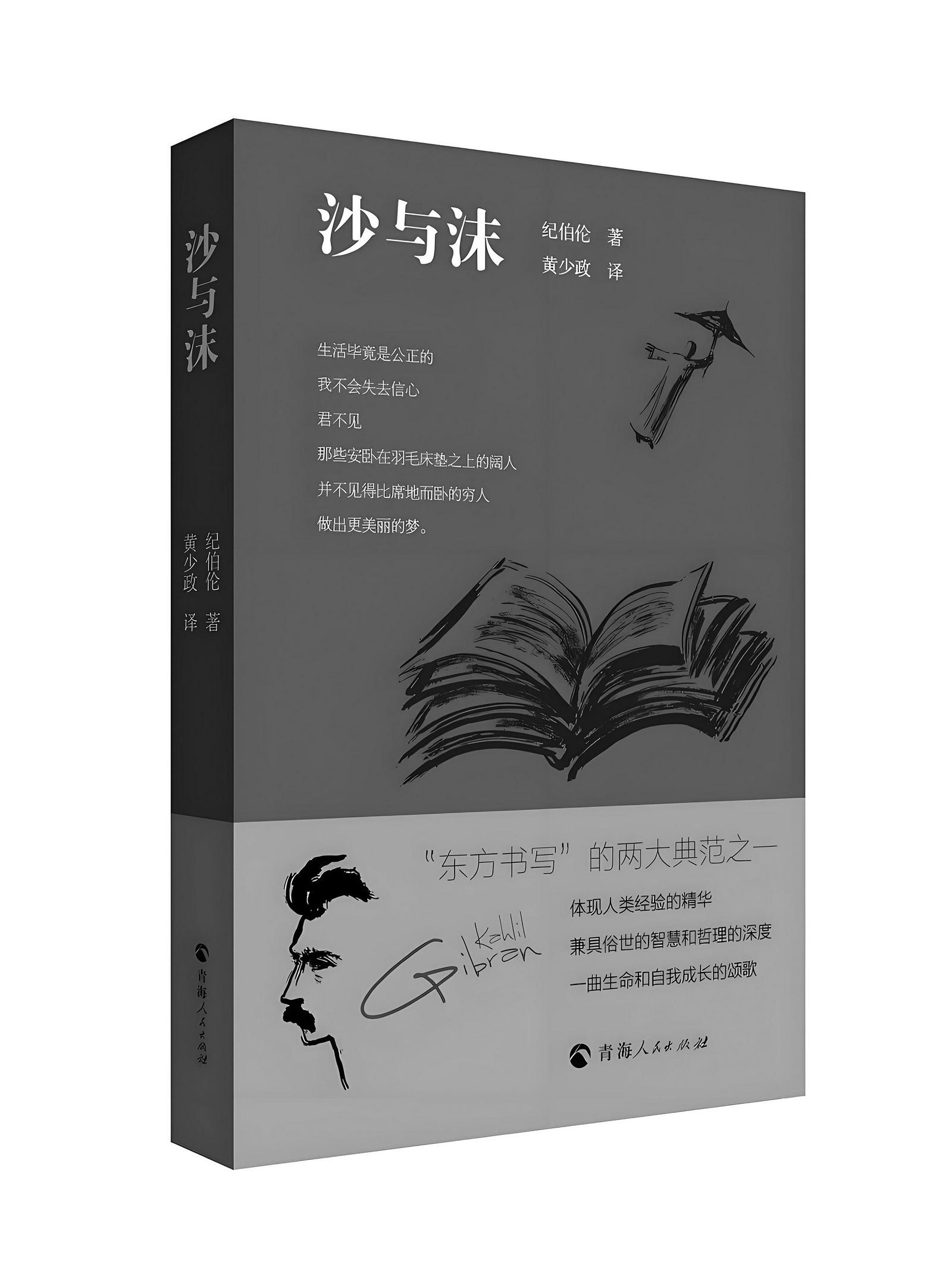

第一次翻开纪伯伦的《沙与沫》时,正逢平湖的梅雨季。潮湿的空气里,带着微凉的温度,却在我指尖留下了经久不散的暖意。这位黎巴嫩裔美籍诗人,用阿拉伯语与英语编织的文字世界,不是恢弘的史诗,更像散落人间的星子,看似细碎,却能在暗夜中拼凑出关于生命的完整图景。

纪伯伦的一生,本身就是一则流动的寓言。幼年离乡的漂泊,从美术天才到文学巨匠的转身,两种语言的切换间,藏着东方与西方的碰撞,传统与现代的拉扯。他不像鲁迅那样以笔为刃,直面人间的疮痍;也不似泰戈尔那般沉浸于自然的哲思,他更像一位站在十字路口的守望者,用悲悯的目光打量着匆匆行人,再把那些未说出口的心事,揉进诗行里。于是,他的作品里既有阿拉伯文化的厚重底色,又带着美式表达的自由不羁,这种独特的气质,让他成为近代东方文学走向世界的桥梁,也让他的文字超越了时代与地域,成为迷茫灵魂的慰藉。

“一个伟大的人有两颗心,一颗心流血,一颗心宽容。”这句诗总让我想起深秋的银杏。枝干被寒风抽打得瑟瑟发抖,却依然把金黄的叶子铺满大地,仿佛在说:“我受过的苦,都成了给世界的温柔。”纪伯伦笔下的“伟大”,从不是世俗意义上的功成名就,而是历经磨难后的通透。他见过战争的残酷,亲历过流亡的孤独,深知人心的复杂,却依然选择相信宽容的力量。这让我想起那些在生活里摸爬滚打的普通人:母亲在深夜为犯错的孩子流泪,清晨却依然端出热粥;老师被学生的叛逆刺伤,转身却依然耐心讲解题目。他们或许不是聚光灯下的英雄,却用流血的伤口孕育出宽容的花朵,这正是纪伯伦想告诉我们的——伟大从不在高处,而在每一次选择温柔的瞬间。

“不要因为走得太远,忘了我们为什么出发。”这句朴素的话,像一记轻叩,总能敲醒被日常拷问的灵魂。我们总在追逐的路上疾行:为了更高的职位熬夜加班,为了更好的生活背井离乡,为了别人的期待不断调整方向。直到某个疲惫的黄昏,站在车水马龙的街头,突然想不起自己最初想要的究竟是什么。纪伯伦的智慧,就在于他总能用最直白的语言,点破我们被欲望遮蔽的双眼。就像旅人在沙漠中跋涉,他不会给你指明终点,却会提醒你带上最初的那壶水——那是支撑我们走下去的初心。

他笔下的自然,总藏着人生的隐喻。“春天的花,是冬天的梦。”这句诗让等待有了形状。深冬的寒风里,看似死寂的枝头,其实藏着花苞的梦。它们在黑暗里积蓄力量,只为在某个清晨突然绽放,告诉世界:所有的蛰伏,都是为了更好的遇见。这多像我们的人生:职场受挫的夜晚,觉得自己一无是处,却在默默努力的日子里悄悄蜕变。纪伯伦让我们相信,每个寒冬都藏着春天的伏笔,只要不放弃,花期总会到来。

而“人只有沿着黑夜之路前进,才能到达黎明”,则给了困顿中的人们一盏灯。生活从不是一帆风顺的坦途,总有突如其来的暴雨,让我们在黑暗中迷失方向。有人在黑夜中抱怨命运的不公,有人在泥泞里放弃前行,却忘了黎明从不是凭空降临的,它需要我们一步步穿过黑暗。就像登山者在凌晨出发,顶着寒风与星光攀登,当第一缕阳光洒落在山顶时,所有的疲惫都会化作值得。纪伯伦的文字里没有廉价的安慰,只有清醒的鼓励:别怕黑夜,那是黎明的前奏。

“你不可能在拥有青春的同时,又拥有青春的智慧”,这句关于成长的辩证,道尽了人生的悖论。青春是一场不管不顾的奔赴:为了一场演唱会彻夜排队,为了一个约定穿越城市,为了一次心动奋不顾身……那时的我们对世界充满好奇,却没时间停下来思考意义。而当我们有了知识与阅历,学会了权衡与算计,却又怀念起当初的莽撞与热烈。纪伯伦告诉我们,这不是遗憾,而是生命的常态。青春与知识,就像昼夜交替,缺一不可。就像果实,先有花期的绚烂,才有成熟期的饱满,两者无法共存,却共同构成了完整的生命历程。

读纪伯伦的文字,像在午后的庭院里与一位长者闲谈。他不说教,不评判,只是把自己走过的路、看过的风景、悟到的道理,化作一句句诗行。那些文字里有他的流血与宽容,有他的迷茫与清醒,有他对世界的爱与期待。而我们在这些文字里,照见的其实是自己:是那个在黑夜中徘徊的自己,是那个在路口犹豫的自己,是那个渴望爱与被爱的自己。

时光流转,那本《沙与沫》依然放在案头。偶尔翻开,依然会被某句话击中。纪伯伦早已离开,但他的文字依然停留在世间,提醒着我们:要温柔,要清醒,要记得为什么出发,要相信每个冬天都藏着春天的梦。这或许就是一位诗人留给世界最好的礼物——用文字的星辰,照亮我们前行的路。