嘉兴地区的农民束着褕身布襕在收谷

短式的褕身布襕

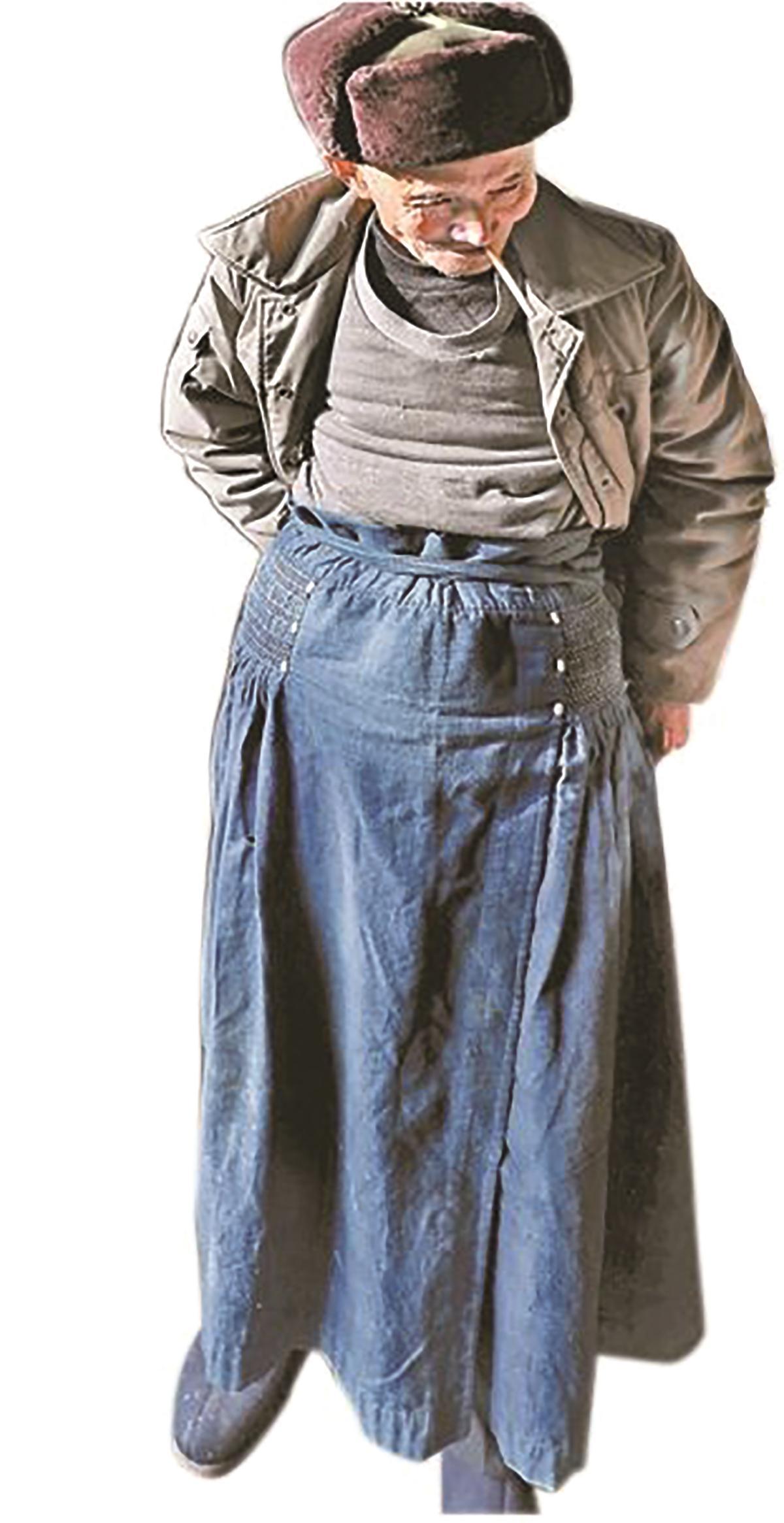

长式的褕身布襕

在浙北、苏南、上海的农村一带,曾经流行着一种蓝布围裙,成年男女都喜欢穿,以老年人居多,男女款式略有不同,虽然大家习惯叫做“褕身布襕”,但它实际上就是一种裙子,真就颠覆了“裙子是女人的专属”这个观念。人们常说“多少男人拜倒在石榴裙下”,然而,在不远的过去,江南的男人曾经也穿着裙子。

这种名为“褕身布襕”的土布围裙,也称“围腰布襕”,但不同区域有着不同的叫法,用得最多的名称则是“作裙”,主要分布在江苏省南半大部、上海市和浙江省全境的广大农村,是江南地区一种独特的民间服饰。剧作家夏衍在《上海屋檐下》中写道:“黄父是一个十足的乡下人,褪了色的蓝粗布衫,系着作裙,须发已经有几根花白……”看来作裙正是很“阿乡”的装束。

褕身布襕的构成并不复杂,需要两块大幅蓝布、一块拦腰布和两条长长的束腰带。拦腰布缝制在两块大幅蓝布上,束腰带连着腰布。束腰带围着身体绕一周后,在腹前打结固定。两块大幅蓝布在腹部相叠盖,两侧(即腰部)上端有褶皱。

褕身布襕分男式和女式两种,男女样式大体相同,但褶皱上的饰纹、线色略有不同,男款一般饰以水龙纹、线呈白色或黑色(冷色),女款一般饰以凤尾纹、线呈红色或粉、紫色(暖色)。妇女所穿的褕身布襕在束腰带两端和暗褡口袋处都有大面积的绣花,更为美观。旧时,姑娘出嫁时,将褕身布襕作为新娘的必不可少的嫁衣之一。新娘的褕身布襕都为自己制作,以展示新娘女红本领。人们还会根据围腰布襕的制作水平、绣花水平来品评新娘是否心灵手巧。女性系上围腰布襕,走起路来别有一番风韵。在民间还有这样一首民谣唱道:“月白布衫红绲条,围腰布襕花带飘。一个花髻金钗翘,一对小脚摇啊摇。”

腰布前部中间位置,会制作一个夹层暗褡口袋,用来放些小物件。口袋的表面,多有绣花作为装饰。

褕身布襕分短式和长式两种。短式下摆过膝,一般为春秋两季或女性所用。长式下摆以刚好遮住鞋面为宜,一般为冬季或男性所用。

纵观各地的褕身布襕,总的来说,成年男女都束,但以老年人居多;男女款式都有,但两者略有区别;土布有蓝、黑两色,但以蓝布为主;长短式样皆备,但长式居多;春秋冬三季都可以用,但以冬天为主;农作或休闲时都束,但以劳作为主。

男女同束褕身布襕的这一习俗,一直延续到20世纪70年代。改革开放后基本绝迹,只有乡农家里还藏有少量的褕身布襕。

在新中国成立前,农村中男女老少人人会束褕身布襕;新中国成立后,仍有上了年纪的男女习惯在劳作或入冬后围上褕身布襕。因此,不少的裁缝师傅都会缝制。胡彩珍于1956年去平湖先后拜顾定华、胡德观为师,学习中式服装手艺,学成后一直出门包工做衣服。她不但能做褕身布襕,而且还会做长衫、大襟衫等。听胡彩珍介绍,褕身布襕都用家织的杜布,手工缝制,尺寸一般为腰围120厘米、长84厘米,左、右两根束腰带各长72厘米,褶皱一般上宽12厘米、下宽15厘米、高6厘米左右,左右各1个,褶皱从左到右用手工缝制。

褕身布襕最耐看也最具风情之处,便是腰布下的那两片褶裥。褶皱是衣服上经折叠而缝成的花样,也就是在布上打的褶子,方言里称这种缝褶子的活儿就叫“打盖”。在两块巴掌大小的区域内,竟能打上百余条竖的褶子,难怪以前老人们也称它为“百褶布襕”。一般一块褶裥要打至少50条褶子,多则70条,具体多少条实际上因布襕大小而定,大则多,小则少。平湖非遗馆里收藏着一条长式女款褕身布襕,单块褶裥里有75条,两褶合计有150条,十分细密,而且还饰以炫目的星条纹,红白相间的连续图案,朴实大方,远看效果更好。如此密实的针脚,全凭手工,其不厌其烦、精益求精的精神,为今人所自叹不如!

褶皱的多少和细密程度,是衡量褕身布襕是否精致的一个重要标志。明代李渔在《闲情偶寄》“衣衫”中描述:“裙制之精粗,惟视折纹之多寡。折多则行走自如,无缠身碍足之患,折少则往来局促,有拘挛桎梏之形;折多则湘纹易动,无风亦似飘飘,折少则胶柱难移,有态则同木强。故衣服之料,他或可省,裙幅必不可省。古云:‘裙拖八幅湘江水’……”不同布襕上的褶子有长有短,有宽有窄,但一律都配上了花纹,使这种服饰更具图案感、层次感和立体感。除了常见的水龙纹、凤尾纹外,其他图案还有囍字纹、寿字纹、方胜纹、万字纹、回纹等。褶裥上一百多条褶子,向下延伸,直至布襕下摆逐渐消失,束上它显得宽松而飘逸。

褕身布襕是半身裙,下半身前后完全包裹,跟围兜截然不同。围兜虽貌似半身裙,短则及膝盖,长则过小腿,也用布带系束,但仅有单幅布,只兜盖前面,不遮后面。手工业工匠师傅,诸如镴匠、铁匠、木匠、漆匠、箍桶匠等,喜欢系块围兜,因为它具有较好的劳动保护作用,且耐脏,又比作裙更迈得开腿。而与褕身布襕更大的区别在于围兜没有褶皱,更不要说用彩线做一些几何花纹装饰了。褕身布襕有布带系于腰部,长则直拖鞋面,故也有人称其为“腰裙”。因为它适用于男人作工时穿,故称“作裙”。还有人认为应该叫“褶裙”,因为裙上的褶很多。在这一点上,马面裙跟褕身布襕十分相似:两片式的围穿裙子,中间光面,两侧打褶。只不过褕身布襕的抽褶比马面裙更为细密。

褕身布襕比起厨师系的饭单区别更大。长式饭单上端有带子套在脖颈上,腰间有带子系于背后,只顾身前,不管背后,长度也基本不过膝;短式饭单只有长式饭单的下半截。另有女性喜欢系的“嬷嬷袋”,镶有荷叶边,也是单幅,比起短式饭单显得更小。

从严格意义上讲,褕身布襕或作裙并不是穿在身上,而是“褕”在下半身,即布襕里一定还穿有长裤(单裤或棉裤),长裤里面还穿有半裤(即内裤)。“穿”的定义里一般含有“手或脚伸过衣裤的管口”的特征,而“褕”表明只是“围在外面”,即“围上、系着、束捆”的意思,动词,比如“褕块丝巾”“褕根领带”“褕只抄胸袋”。因此,在吴语里,“围巾”也就称为“褕巾”。

褕身布襕包裹着江南冬天曾经的温暖记忆。褕身布襕的主要用途是防风、防寒、保暖。旧时的冬季比现在要冷得多,“三九四九,冻碎磨子石臼”,农谚里这句说得有点夸张,但从前江南的冬天确实阴冷。那时老人休憩时,双手从两侧腰间伸入布襕内,在胯下拎一个手炉或小脚炉,这样不仅脚炉隐了身,而且隔着布襕烘手不会烫伤,布襕反过来可以盖着手,取暖效果更好。尤为温馨的是,坐在廊下晒太阳取暖的时刻,吃着烤番薯,猜奶奶唱的民间谜语。这是过去冬季在农村里常见的场景,如今外婆那暖暖的童谣依然令人怀念。

褕身布襕记录了江南人民一贯吃苦耐劳的秉性。褕身布襕的另一大功能就是耐磨耐脏,就像牛仔衣裤一样最初是为了适合骑牛骑马。劳动人民一般以短装为主,以便于劳作。冬季的棉衣裤弄脏了就不容易洗,但农活不能一日不做,所以围上褕身布襕就能解决这个问题。褕身布襕两侧打褶皱,虽是为了收腰好看,但更主要的是为了使下摆相对宽大,有利于开步。而且,在劳作时只需将裙子下摆前部开叉处提起,塞在腰间,十分方便灵活。

褕身布襕传承了江南服饰制作技艺的宝贵非遗文化。褕身布襕上优秀的褶裥,称得上民间艺术的珍品。与褕身布襕配套的大襟衫、扯襟衫、对襟衫、团腰裤,以及盘纽、葡萄纽、枇杷纽、蝴蝶纽的制作技艺,都是江南水乡灵丽秀致风情的体现,蕴含着劳动人民的聪明与智慧,值得我们好好珍惜。

褕身布襕提醒着富起来的我们不要忘了自家的本色。褕身布襕是江南农耕文化下的民间服饰,是农业文明下的民间创造。它遵循了中国古代服饰“上衣下裳”的基本形制,又深受江南自然地理环境、劳作习惯和民俗文化的影响,具有明显的江南地域特征和审美取向,展现了民间本土服饰独特的文化风貌。不仅如此,以蓝、青、黑为主色调的冷色系和丰富装饰性的暖色调的两种色彩形态来表现服饰的地域性、艺术性和社会性。以蓝为主色调的色彩体现了江南人的朴素、典雅和含蓄之美,正适合乡民不事张扬、沉着低调的性格;自纺自织的土布具有粗犷牢固,厚实简朴,使得服饰带有浓郁的江南乡土气息。褕身布襕淳朴中显亲和,精致中见淡雅,尽显纯朴的天然之美,也包含着浓郁的朴素之情。

因此,坚守真正接地气、适合自己的东西,才是我们所需要的文化自信。

一

二

二

三

上为蓝布制成的褕身布襕;下左为显眼的浅色拦腰布;下右为局部,可见是由两块大幅蓝布构成

(图片由本文作者提供)