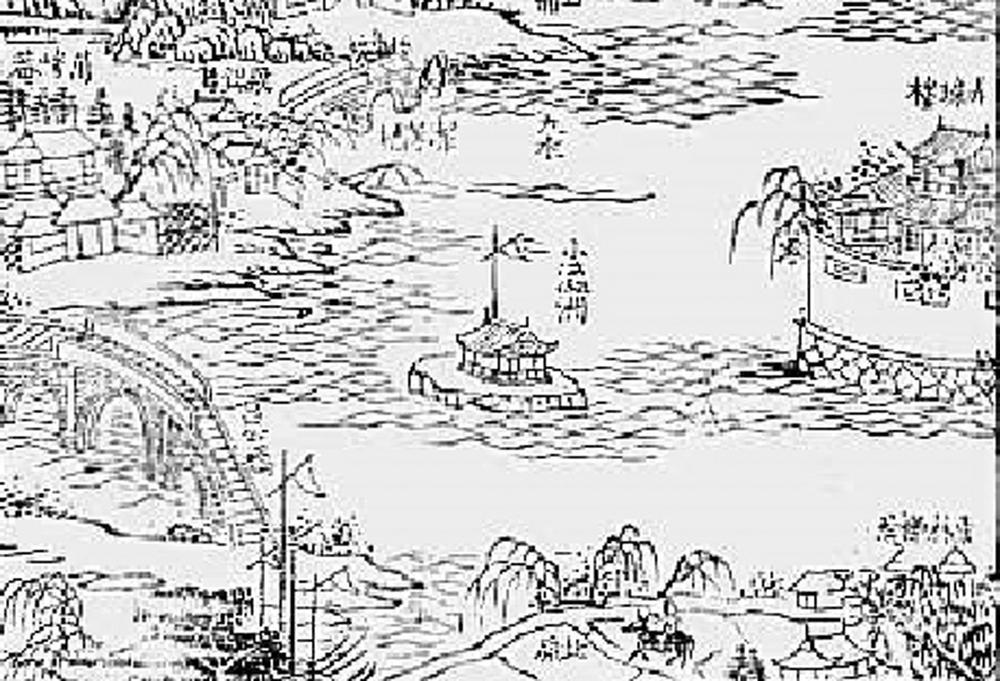

现在的东湖,旧名当湖,系东汉时期因地陷形成,到唐宋时期湖面大大缩小。而到21世纪之初时湖面面积最小,直至2002年时挖去了大湖墩东南斜对岸的一转角衍生之地,只留下一块可称作“中瀛洲”,布设一弧形观景台像只“水牛角”,挖去的土方堆成“案山”,东湖水域面积明显增大。这一次东湖景区开发建设,“一湖三洲”尽管洲形不变,但格局已变,变化最大的是鹦鹉洲(宝塔圩)——修缮了报本塔,报本寺开始按中轴线逐步扩建,由于东西向呈一体的东西宝塔桥的建成,视觉上已失去“一湖三洲”的意蕴,故增设了“中瀛洲”;其次是大瀛洲(大湖墩)——改建成叔同公园。基本不变的就是这个小瀛洲(小湖墩)。

一

小湖墩是孤立于东湖东北部水中的一个圆形洲渚,很小,面积不到5亩。与宝塔圩一样,两者都因水流冲积而自然形成的洲渚。那么,与宝塔圩相比,小湖墩为什么只有这么小?因为它原本是夹在上海塘与广陈塘两条河流之间的宽带状陆地的南端顶点,因水流冲刷作用而断开,最后形成一个四面环水的独立小洲。

小湖墩历来被看作是一个风水墩。堪舆家(风水师,即阴阳先生)认为,平湖的山川灵气都聚集在东湖里,两条向北外流的河道(上海塘和广陈塘)会让灵气跑漏,幸好有小湖墩在广陈塘河口给挡住了一半,所以明嘉靖年间在对准上海塘的河口,人工堆筑了个大湖墩,这样就可以把山川灵气完全堵住在东湖里,平湖的文运就能昌盛不衰。正因为如此,明清两代在“一湖三洲”的构建(诸如鹦鹉洲上的报本塔、钓鳌矶,大瀛洲上的戏珠亭、弄珠楼,小瀛洲上的文昌阁、瀛洲书院)均与祈求文运昌盛有直接关系。

这里有一个流传已久的民间传说,给小湖墩蒙上了非常神秘的色彩,而且非常富有启迪意义(现附平湖方言版):

东湖里有个小湖墩,小湖墩下头有一根金链条,每年到中秋节半夜里,总要显一次宝。这根金链条有三十三丈三尺三寸三分长,像小囡臂膊那介粗。一到中秋节夜里,总有勿少人守勒小湖墩,端正工具等金链条出现,不过一直看勿见。有一年中秋节,天气勿好,雨湿麻花,一只捉鱼网船停在小湖墩边上,到了下半夜,网船娘子起来解手,眼睛门底一片亮晶晶。伊推开芦帘朝外一望,一条金蛇沿着小湖墩游来游去,呒头呒尾。豪燥喊男客拉起来,一看是条金链条,叫娘子快点捞起来。

哈人晓得,这条金链条滑来像条鳗鲡,男客跳到湖里朝船里送,娘子拼命拉,拼死拼活,才拉起三丈长。勿晓得金链条重来海万,网船装勿起,眼看要沉脱哩。夫妻两个手忙脚乱,心一慌,手一软,金链条嗦落落朝湖里溜下去。男客要紧用手揿牢,叫娘子拿刀来斩断。这个断命娘子,勿看清爽,一刀斩落去,只听得“喔唷哇”,男客的一根手指头斩脱了,男客痛来眼睛插到头皮里。金链条呢,总算斩下一段。

后来,男客的手指化脓溃烂,鱼也捉勿成,还要请郎中吃药,直到砍下的一段金链条都花光了,手指才看好。

在东湖构筑景致,最早是从宋代开始的,在明清两代最为兴盛。但小瀛洲长期得不到开发,甚至到明代建县后的很长一段时间里仍只是作为一个风水墩的存在。

二

到了清代,不知从什么时候开始,小瀛洲上有人搭了一个小草庵,有几个尼姑贫苦地守着一炷清香。

直到雍正十年(1732),平湖知县方以恭坐船返回县城,路过小瀛洲旁,心情很好,就泊船上岸。时值夏天,只见荒烟蔓草中有一介草庵,里面住着几个女尼,生计艰困,景况凄凉,顿时心生怜悯,又见此洲位置极佳,就捐资建造了三间平屋,供奉观音大士像,洲上还栽植杨柳花草,这才使女尼栖身俢行条件有所改善。

为此,方以恭还写了一篇《鹦鹉洲庵记》来记述这件事,文末谦虚地说:“余非敢好名,亦稍有裨于古迹而存今后之名胜耳。”但他将小瀛洲误题为“鹦鹉洲”了。当湖乡贤时枢在其《鹦鹉湖竹枝词》中,将方知县把小湖墩误题为“鹦鹉洲”作了记述:

阁号文昌足逗留,镜漪堂前水悠悠。

首沿其谬方知县,世俗争传鹦鹉洲。

尽管如此,但毕竟是方以恭率先在小瀛洲搞了开发修筑,使这个原本荒芜一片的小沙洲得到了新生。

三

那么,上述诗作《鹦鹉湖竹枝词》里提到的“文昌阁”“镜漪堂”是怎么回事呢?在小瀛洲上是否真的存在过的呢?答案当然是肯定的。

亁隆二十七年(1762),知县刘国烜在小瀛洲上开始建造三层高、祀文昌君的文昌阁,但因奉令调任而没有完全竣工。

时隔14年后,即到了乾隆四十一年(1776),知县刘雁题将它重建,题名为“镜漪堂”。他还亲自撰写了篇《重建文昌阁碑记略》,文中记述:

亁隆二十七年,刘君始建阁于洲,已而今侍郎沈公、编修陈君联翩及第,佥引为阁功。然湖于邑为巽,其去入艮癸,而阁向壬丙,形家犹以为未善也。余莅平之明年,邑士相与请曰:“移阁为庚向,则自学宫视之,楼居巽,阁居乙,人文且蒸蒸日上。”因捐俸鸠工,而邑人复佐之。拓址三丈有奇,为阁三层,奉文昌像。缭以垣墙,崇以阶戺。既落成,署其门曰“鹦鹉洲”,昭其朔也;以“镜漪”名堂,将与志道者续盈科之义焉。

这段文字,信息量很大。其一,解释了刘国烜(刘君)建文昌阁半途而废的另一个原因是阁的朝向不对,因为东湖在城邑的东南(巽位),泄流河道在东北向(艮位),所以文昌阁应朝向西(庚向),而不是朝向南(丙向)。其二,重建后的文昌阁改为朝向西,这样从孔庙(学宫,即县学)向东看,弄珠楼居东南(巽位),文昌阁在东(乙向),构成一个三角形而向心凝聚,从而使“人文且蒸蒸日上”。其三,重建的文昌阁虽然仍是三层,仍供奉文昌君,但扩大了面积(拓址三丈有奇),并且四周砌了围墙(缭以垣墙),门前铺了石阶(崇以阶戺)。其四,此阁名为“文昌阁”;正堂名为“镜漪堂”,希望本县科举更加发达(续盈科);墙洞门额题为“鹦鹉洲”,跟雍正年间的知县方以恭犯了同样的错误,也把“小瀛洲”错成“鹦鹉洲”。其五,建阁供奉文昌君肯定能使平湖文运昌盛。有意思的是,刘国烜的文昌阁虽未建成,但平湖文士却大有出息——乾隆二十五年至三十四年间的十年内,就有沈初得了榜眼、曾任礼部右侍郎(侍郎沈公),陈嗣龙得了探花、被授翰林院编修(编修陈君),陈朗得了解元,于是大家认为这是建阁之功(佥引为阁功),所以知县刘雁题很相信“阁功之说”,竟煞费苦心(捐俸鸠工,而邑人复佐之)地终于建成了飞檐翘角、尖顶高耸、造型美观的三层文昌阁。

至此,小瀛洲之阁与鹦鹉洲之塔、大瀛洲之楼,鼎足而三,各据形胜,给东湖风光大为增色。

乾隆五十一年(1786),知县王恒捐俸重修文昌阁。这次重修与上次刘雁题重建仅隔十年,但屋宇瓦瓴破损不少,住持道士几经请求修缮。更重要的原因,王知县在《重修文昌阁碑记》说得很清楚:

文昌为上天文宿,委照人间,掌录品流伦行之低昂,主持学业科名之进退,允宜衹奉,以惕人心。且鹦鹉洲(作者误,应为小瀛洲——笔者注)居邑治巽方而有阁巍然,实关形势,断不可听其颓废。因捐俸钱一百二十四千文,又有素行尚义之陆生子鑨、冯生锡贵、罗生纶等尽心经理,不数旬而乐观厥成。

噫嘻!文昌为禄命之神,杰阁乃观瞻之系,一经葺治,多士云兴,应有倍盛于往昔者,所关实非浅鲜。至阁前景物,花柳争妍,栏楯临流,波光四澈,其与弄珠楼互相掩映,为东湖耳目之助,登斯阁者当自得之。

其实,说白了就是两个意思:一是文昌很重要,事关学业教育,不可偏废;二是文昌阁很重要,影响东湖景致,不可或缺。

嘉庆三年(1798),乡贤陆拱斗与吴瓶斋又一次重修了文昌阁。

道光八年(1828),乡绅们筹集又重修了一次。

至此,短短六十六年的时间内,文昌阁竟先后重修了五次,足见人们对文运昌盛的祈望。

可惜,文昌阁与镜漪堂于咸丰年间毁于清军与太平天国军的战火。

四

文昌阁毁于“咸丰之乱”战火后,平湖人又觉得文运开始不彰,于是在光绪十八年(1892)知县吴佑孙捐俸又进行了重建。此次重建,前为门,中为阁,后为堂,左为宜春榭,右为稻香深处,遍植桃李,外缭柳堤,堤内引水通小舟,跨堤架板桥,波光摇荡,宛如蓬莱,胜似瀛洲。重建耗时九个月,费钱三千九百六十元,全为慈善捐资。

实际上,小瀛洲上的历次兴建,没有一分公款,全靠社会捐资。七次动建,相关知县都带头倡捐,尚义人士与实体积极响应,只可惜记录名单佚散不详,但这次重建的捐助者,有案可查:“邑尊吴(即知县吴佑孙)倡捐洋伍百元,怀德堂陆捐洋一千元,礼安堂王周力记捐洋伍百元,米业公所、礼安堂王、张发茂、景和堂陆各捐洋一百元,聚德堂沈、凝道堂沈各捐洋二百五十元,顺德堂朱各捐洋五十元,周南记捐洋五百元,秀雅堂沈捐洋二百元,承慎堂杨捐详一百五十元,诒谷堂赵捐洋一百二十元,乍浦绅商捐洋一百十二元,景伦堂朱捐洋六十元,钱业公所捐洋八十九元五角。”从这里我们看到了商会和公所的名字,说明平湖绅商对教育有着较高的认识,这是一个城市市民具有较高文化素质的体现。捐兴文化教育这个风气,现今应当继承并发扬光大。

此次重建,平湖衙门请了时任江苏按察使的平湖人朱之榛撰写碑记。朱之榛(1840~1909),出身官宦之家,以荫补官,初补苏州府总捕同知,因海运漕粮有功,被晋升道员。他是一个具有传奇色彩的人物,在江苏为官长达四十年,署督粮道,历署按察使12次、布政使2次,江苏几任督抚对他无不倚重,两江总督曾国荃、张之洞、刘坤一对他都非常器重。他早年视力不好,中年就几近失明,人称“朱六盲子”。但他过目不忘,悟性与记性奇好,眼盲心不瞎,对于手下人更是听声音就可判断是谁,被人称作“瞽能辨人”,是一个熟悉税务、善于会计、精于复核稽查、毫无所误的官员,办事极为精干。他还精于古籍善本,诗文俱佳,工书法兼能篆刻。吴趼人所著小说《二十年目睹之怪现状》里的人物“洪观察”即以他为原型。他在职以剔除中饱为职责,地方利病,无不洞悉。为此他常遭忌恨,屡被弹劾,但每次最后总能被洗刷冤屈,官复原职。宣统元年,朱之榛被授淮扬道,但未到任便去世了。

对于家乡的盛情厚意实在难却,朱之榛出于责任,在目力不济的情况下,摸纸执笔写下了这篇八百多字的《重建东湖文昌阁记》。他对“建阁利功名”并不完全相信,认为其根本还在于注重教育,要出杰出人才关键在于养成一种重视教育、喜欢读书的良好风尚。所以在这篇碑记中,他写道:

必谓阁建利科名,吾人反己之学容不尽然。古人有言:临渊羡鱼,不如退而结网。结网此言虽小,可以喻大。故临文求隽,孰若预修其业。譬之匠工度材,先利斧斤,义无二致。

因此,朱之榛决定捐资在文昌阁内创办“瀛洲书院”,以发现并培养优秀学子,这比重建文昌阁更为重要。事实确实如此,平湖文风的振兴,跟明清两代兴办县学和遍布全县各地不知其数的书院有着直接的关系。东湖有了瀛洲书院,就等于有了魂。从此,这个绿树成荫、楼阁掩映、风景如画的清幽胜地,传出了琅琅读书声,和着风,伴着雨,化为鸥鸟飞翔,化为帆影出没……

清末民初平湖才子钱红冰遗著《婴宁诗钞》中有一诗《与钝剑饮小瀛洲》:“日落青蒲气已秋,蝉鸣柳外最高楼。不堪一掬东湖水,难洗樽中万斛愁。今日相逢但解欢,披襟我是倚栏杆。故乡松菊已零落,只有东湖浪影寒。”“钝剑”即高旭,为南社三巨头之一,与钱红冰交往甚密,曾在小瀛洲两人对饮。徐恭时先生在1992年时回忆:“东湖东北的小瀛洲,要渡船以上。镜漪堂宽,文昌阁三屋临空,花木扶疏,周围花墙,进内如入清凉境。记忆中随父友长辈在此集饮……”

直至1905年光绪废科举、兴新学时,瀛洲书院才停办。其余的书院大多转为学堂,也就是后来各地中心小学的前身,但院址处在湖中、环境特别优雅、文化底蕴深厚的瀛洲书院终因出入交通不便、活动空间有限而被放弃。

1937年,日寇入侵,平湖沦陷。1939年,日寇以“防止游击队破坏,肃清射界”为由,下令拆除具有一定高度的楼阁,文昌阁(连同瀛洲书院)和弄珠楼、报本塔院一同惨遭拆毁,报本塔成了一根“孤笋”。

五

抗战胜利后,作为园林,只有大湖墩恢复了生机,而小湖墩仍是废墟一片、孤岛一个。

新中国成立后,随着社会主义经济建设蓬勃发展,整个东湖及四周被工厂、企业、码头、堆场、收购部等占据,只有大湖墩作为人民公园和东湖公园成为市民休闲与娱乐的唯一好去处。小湖墩被供销部门占领,成为物资部堆放、浸养竹木的场所,而这里恰恰是历史上“东湖十景”之一“西浦鱼罾”的所在地。而且,被圈围的水域逐渐扩大,最严重时东、南到水岸,北、西只留出供广陈塘、上海塘能够通行的水道。而小湖墩上先后搭建了三个小平屋,作为物资部的仓库和看守之用的值班室。

旧时曳船渡水登洲生趣、波心楼阁荡漾湖面的景致,已荡然无存,令人不免心生喟叹。陆维钊先生曾为《东湖图》题诗,曰:“无边岁月怅东流,犹喜图中有故丘。百里桑蔴来旧梦,一湖风雨感同舟。茫茫劫后苍生泪,历历儿时竹马游。莫叹前尘同逝水,记曾文会小瀛洲。”

小瀛洲这样被占为他用的状况,一直延续到2000年东湖景区大开发时。东湖景区开发后的小湖墩,拆除了洲上的搭建房屋,未作任何构建,美其名曰“原生态保护”,日后就成了鸟的自由天堂,变成了一个名副其实的“鸟岛”。

东湖景区作为国家4A级旅游景区,开发时动了大手笔,花了大力气,投了大资金,取得大效果,但缺乏对东湖历史文化积淀的挖掘与运用,造成景区的文化内涵不够鲜明与凸现,游客认为“耐看的东西”不多。小瀛洲就是一个典型的例子。它实际上是一个有历史、有文化、有故事的宝岛,理应好好恢复它的璀璨面貌,不是为了所谓的风水好运,而是为了增厚东湖的文化底蕴。

如果回顾一下小瀛洲的兴建历史,就会发现自1732年至1939年二百年间小湖墩上文事不断,弦歌不绝。两次兴建间隔时间最长的为64年,最短的仅10年;兴废间隔时间最长的为31年,最短的仅几个月。而现在,距上次重建文昌阁已有130年,距上次被毁也有83年了。该到再度文化兴建的时候了!不然,过久的岁月流逝容易让文化的记忆断裂。

现在的大瀛洲和鹦鹉洲皆有桥与陆地相连,唯小瀛洲孤立湖中央,四面环水,在水一方,默默地等待着什么……

知县方以恭捐资建造的三间庵

2000年,东湖景区开发时小湖墩上将被拆除的仓库