被岁月褪成灰黑色的硬山顶屋脊后,白云争先恐后攀爬了上来,铺天盖地涌到了跟前。巨大的香樟也不甘示弱,轻松跃上楼顶,欲入苍穹,低一些的香泡树缀满了沉甸甸的金色果实,树下是一人一狗。那老屋显得颓废却又不甘心,如一头老马坐卧在路边,更像一场酣睡不醒的梦,被经年的雨渍,四季的风霜,离人的笑泪卷入,但又分明不曾停息了它的呼吸。

这是位于平湖新埭古镇陈家埭的24号,一座建于民国年间的砖木结构江南民居。新埭古属华亭乡,历史可追溯到春秋战国时期。三国时代,东吴名将陆逊居于华亭,被封为华亭侯。明隆庆年间(1567-1571),举人陆光宅在旧埭(旧称陆家埭,新埭因而旧称新陆家埭)建陆家私塾“天心书院”,开创平湖书院之先河。到了康熙十六年(1677),一代大儒陆陇其亦在他的出生之地新埭泖口办起尔安书院,乾隆年间平湖知县王恒在北栅桥西设立“新溪书院”“十里之乡,不废诵读之声”,是新埭人耕读相兼的传统形象。

据镇志记载:明嘉靖三十二年(1553),倭寇烧毁了陆家埭。之后,东移一公里,在三里塘东段重建陆家埭,即新埭集镇。西起陈家埭,东至混堂浜的西市以陆氏建筑为中心;东市东起东太平桥,西至弯塘口,两市渐渐向中间包家桥扩展,并以此为中心,形成繁忙集市,商铺、宅院鳞次栉比,街巷、河埠像集镇的肌理,而包家桥因此也别称源会桥。

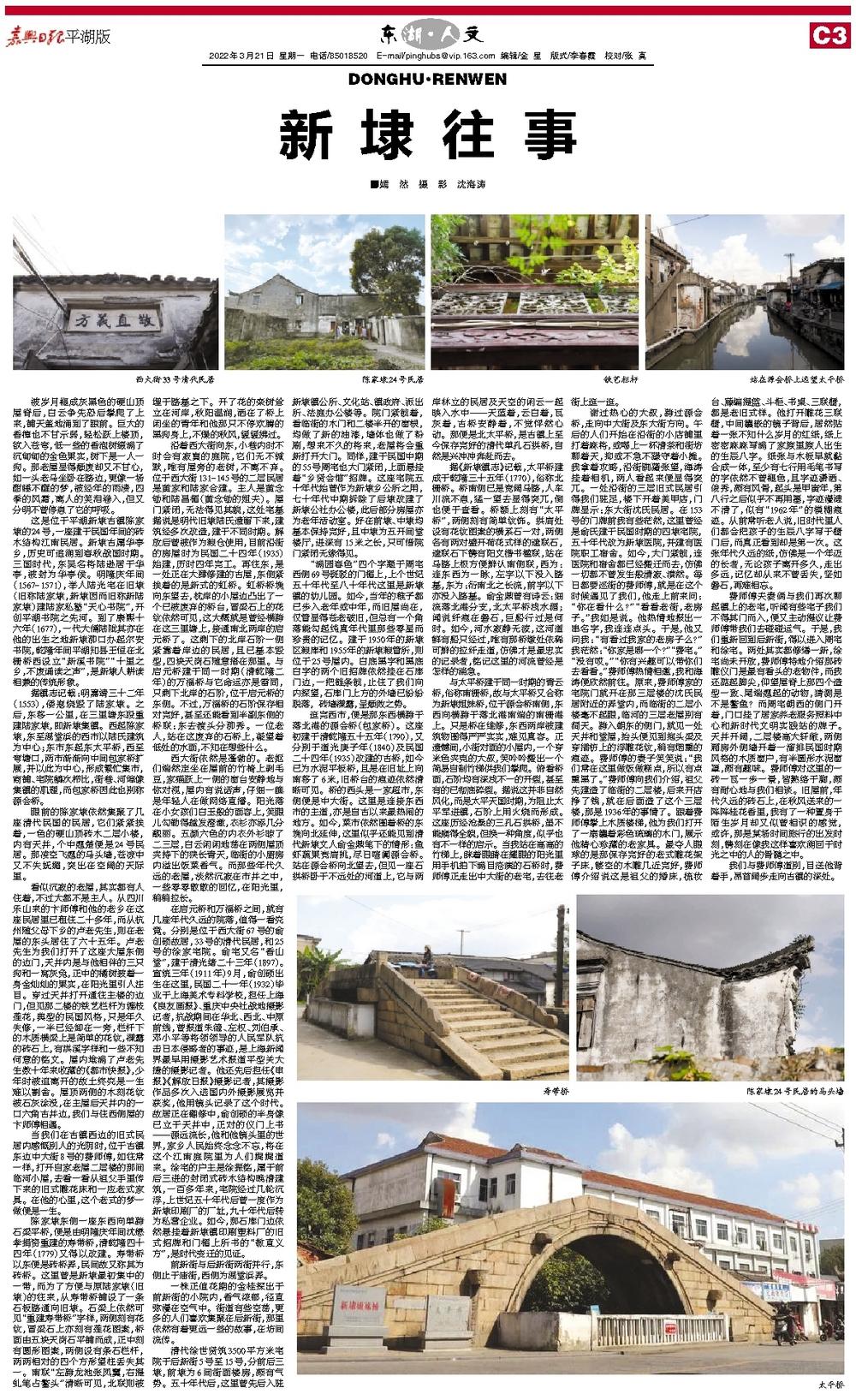

眼前的陈家埭依然集聚了几座清代民国的民居,它们紧紧挨着,一色的硬山顶砖木二层小楼,内有天井,个中翘楚便是24号民居。那凌空飞翘的马头墙,苍凉中又不失妩媚,突出在空阔的天际里。

看似沉寂的老屋,其实都有人住着,不过大都不是主人。从四川乐山来的卞师傅和他的老乡在这座民居里已租住二十多年,而从杭州随父母下乡的卢老先生,则在老屋的东头居住了六十五年。卢老先生为我们打开了这座大屋东侧的边门,天井内是与他相伴的三只狗和一窝灰兔,正中的橘树披着一身金灿灿的果实,在阳光里引人注目。穿过天井打开通往主楼的边门,但见那二楼的铁艺栏杆为缠枝莲花,典型的民国风格,只是年久失修,一半已经卸在一旁,栏杆下的木质横梁上是简单的花纹,裸露的砖石上,有洪溪字样和一些不知何意的铭文。屋内堆满了卢老先生数十年来收藏的《都市快报》,少年时被迫离开的故土终究是一生难以割舍。屋顶两侧的木刻花纹被石灰涂没,在主屋后天井内的一口六角古井边,我们与住西侧屋的卞师傅相遇。

当我们在古镇西边的旧式民居内感慨别人的光阴时,位于古镇东边中大街8号的费师傅,如往常一样,打开自家老屋二层楼的那间临河小屋,去看一看从祖父手里传下来的旧式雕花床和一应老式家具。在他的心里,这个老式的梦一做便是一生。

陈家埭东侧一座东西向单跨石梁平桥,便是由明隆庆年间沈懋孝捐资重建的寿带桥,清乾隆四十四年(1779)又得以改建。寿带桥以东便是砖桥弄,民间故又称其为砖桥。这里曾是新埭最初集中的一带,而为了方便与原陆家埭(旧埭)的往来,从寿带桥铺设了一条石板路通向旧埭。石梁上依然可见“重建寿带桥”字样,两侧刻有花纹,冒梁石上亦刻有莲花图案,桥面由五块天岗石平铺而成,正中刻有圆形图案,两侧设有条石栏杆,两两相对的四个方形望柱丢失其一。南联“左跨龙池张凤翼,右提虬笔占鳌头”清晰可见,北联则被埋于路基之下。开了花的栾树耸立在河岸,秋阳温润,洒在了桥上闲坐的青年和他那只不停欢腾的黑狗身上,不燥的秋风,缓缓拂过。

沿着西大街向东,小巷内时不时会有寂寞的庭院,它们无不缄默,唯有屋旁的老树,不离不弃。位于西大街131-145号的二层民居是黄家和陆家合建。主人是黄念劬和陆昌楣(黄念劬的姐夫)。屋门紧闭,无法得见其貌,这处宅基据说是明代旧埭陆氏遗留下来,建筑经多次改造,建于不同时期。解放后曾被作为粮仓使用,目前沿街的房屋时为民国二十四年(1935)始建,历时四年完工。再往东,是一处正在大肆修建的古屋,东侧紧挨着的是新式的虹桥。虹桥桥堍向东望去,枕岸的小屋边凸出了一个已被废弃的桥台,冒梁石上的花纹依然可见,这大概就是曾经横跨在这三里塘上,接通南北两岸的启元桥了。这剩下的北岸石阶一侧紧靠着岸边的民居,且已基本毁型,四块天岗石随意搭在那里。与启元桥建于同一时期(清乾隆二年)的万福桥与它命运亦是雷同,只剩下北岸的石阶,位于启元桥的东侧。不过,万福桥的石阶保存相对完好,甚至还能看到半副东侧的桥联:东去渡头分泖秀。一位老人,站在这废弃的石桥上,凝望着低处的水面,不知在想些什么。

西大街依然是蓬勃的。老妪们端然定坐在屋前的竹椅上剥毛豆,家猫跃上一侧的窗台安静地与你对视,屋内有说话声,仔细一瞧是年轻人在做网络直播。阳光落在小女孩们白玉般的面容上,笑眼儿勾勒得越发澄澈,衣衫亦添几分靓丽。五颜六色的内衣外衫晾了二三层,白云闲闲地荡在两侧屋顶夹持下的狭长青天,临街的小厨房内溢出饭菜香气。而那些年代久远的老屋,淡然沉寂在市井之中,一些零零散散的回忆,在阳光里,稍稍拉长。

在启元桥和万福桥之间,就有几座年代久远的院落,值得一看究竟。分别是位于西大街67号的俞创硕故居,33号的清代民居,和25号的徐家宅院。俞宅又名“香山堂”,建于清光绪二十三年(1897)。宣统三年(1911年)9月,俞创硕出生在这里,民国二十一年(1932)毕业于上海美术专科学校,担任上海《良友画报》、重庆中央社战地摄影记者,抗战期间在华北、西北、中原前线,曾报道朱德、左权、刘伯承、邓小平等将领领导的人民军队抗击日本侵略者的事迹,是上海新闻界最早用摄影艺术报道平型关大捷的摄影记者。他还先后担任《申报》《解放日报》摄影记者,其摄影作品多次入选国内外摄影展览并获奖,他用镜头记录了这个时代。故居正在翻修中,俞创硕的半身像已立于天井中,正对的仪门上书——源远流长,他和他镜头里的世界,家乡人民始终念念不忘,将在这个江南庭院里为人们娓娓道来。徐宅的户主是徐振铭,属于前后三进的封闭式砖木结构晚清建筑,一百多年来,宅院经过几轮沉浮,上世纪五十年代后曾一度作为新埭印刷厂的厂址,九十年代后转为私营企业。如今,那石库门边依然悬挂着新埭镇印刷塑料厂的旧式招牌和门楣上所书的“敬直义方”,是时代变迁的见证。

前新街与后新街两街并行,东侧止于庙街,西侧为混堂浜弄。

一株正值花期的金桂探出于前新街的小院内,香气浓郁,径直弥漫在空气中。街道有些空荡,更多的人们喜欢集聚在后新街,那里依然有着更远一些的故事,在坊间流传。

清代徐世贤筑3500平方米宅院于后新街5号至15号,分前后三埭,前埭为6间街面楼房,颇有气势。五十年代后,这里曾先后入驻新埭镇公所、文化站、镇政府、派出所、法庭办公楼等。院门紧锁着,看临街的木门和二楼半开的窗棂,均做了新的油漆,墙体也做了粉刷,想来不久的将来,老屋将会重新打开大门。同样,建于民国中期的55号周宅也大门紧闭,上面悬挂着“乡贤会馆”招牌。这座宅院五十年代始曾作为新埭乡公所之用,七十年代中期拆除了后埭改建了新埭公社办公楼,此后部分房屋亦为老年活动室。好在前埭、中埭均基本保持完好,且中埭为五开间堂楼厅,进深有15米之长,只可惜院门紧闭无缘得见。

“满园春色”四个字题于周宅西侧69号斑驳的门楣上,上个世纪五十年代至八十年代这里是新埭镇的幼儿园。如今,当年的稚子都已步入老年或中年,而旧屋尚在,仅管显得苍老破旧,但总有一个角落能勾起纯真年代里那些零星而珍贵的记忆。建于1950年的新埭区粮库和1955年的新埭粮管所,则位于25号屋内。白底黑字和黑底白字的两个旧招牌依然挂在石库门边,一把链条锁,止住了我们向内探望,石库门上方的外墙已纷纷脱落, 砖墙裸露,呈颓败之势。

逛完西市,便是那东西横跨于落北港的源会桥(包家桥)。这座初建于清乾隆五十五年(1790),又分别于道光庚子年(1840)及民国二十四年(1935)改建的古桥,如今已为水泥平板桥,且是在旧址上向南移了6米,旧桥台的痕迹依然清晰可见。桥的西头是一家超市,东侧便是中大街。这里是连接东西市的主道,亦是自古以来最热闹的地方。如今,菜市依然围着桥的东堍向北延伸,这里似乎还能见到清代新埭文人俞金鼎笔下的情形:鱼虾蔬果竞肩挑,尽日喧阗源会桥。站在源会桥向北望去,但见一座石拱桥卧于不远处的河道上,它与两岸林立的民居及天空的闲云一起映入水中——天蓝着,云白着,瓦灰着,古桥安静着,不觉怦然心动。那便是北太平桥,是古镇上至今保存完好的清代单孔石拱桥,自然是兴冲冲奔赴而去。

据《新埭镇志》记载,太平桥建成于乾隆三十五年(1770),俗称北栅桥。桥南侧已是宽阔马路,人车川流不息,猛一望去显得突兀,倒也便于查看。桥额上刻有“太平桥”,两侧刻有简单纹饰。拱肩处设有花纹图案的横系石一对,两侧各有两对盛开荷花式样的遮联石,遮联石下镌有阳文楷书楹联,站在马路上极方便辨认南侧联,西为:连东西为一脉,左字以下没入路基,东为:衍南北之长流,前字以下亦没入路基。俞金鼎曾有诗云:细流落北港分支,北太平桥浅水湄;闻说纤痕在磐石,巨船行过是何时。如今,河水寂静无波,这河道鲜有船只经过,唯有那桥墩处依稀可辨的拉纤走道,仿佛才是最忠实的记录者,铭记这里的河流曾经是怎样的湍急。

与太平桥建于同一时期的青云桥,俗称南栅桥,故与太平桥又合称为新埭姐妹桥,位于源会桥南侧,东西向横跨于落北港南端的南栅港上。只是桥在维修,东西两岸被建筑物围得严严实实,难见真容。正遗憾间,小街对面的小屋内,一个穿米色夹克的大叔,笑吟吟搬出一个简易自制竹梯供我们攀爬。俯看桥面,石阶均有深浅不一的开裂,甚至有的已彻底碎裂。据说这并非自然风化,而是太平天国时期,为阻止太平军进镇,石阶上用火烧而形成。这座历经沧桑的三孔石拱桥,虽不能窥得全貌,但换一种角度,似乎也有不一样的启示。当我站在高高的竹梯上,眯着眼睛在耀眼的阳光里用手机拍下满目疮痍的石桥时,费师傅正走出中大街的老宅,去往老街上逛一逛。

谢过热心的大叔,跨过源会桥,走向中大街及东大街方向。午后的人们开始在沿街的小店铺里打着麻将,或喝上一杯清茶和街坊聊着天,抑或不急不躁守着小摊。我拿着攻略,沿街踟躇张望,海涛挂着相机,两人看起来便显得突兀。一处沿街的三层旧式民居引得我们驻足,楼下开着美甲店,门牌显示:东大街沈氏民居。在153号的门牌前我有些茫然,这里曾经是俞氏建于民国时期的四埭宅院,五十年代改为新埭医院,并建有医院职工宿舍。如今,大门紧锁,连医院和宿舍都已经搬迁而去,仿佛一切都不曾发生般清寂、漠然。每日都要巡街的费师傅,就是在这个时候遇见了我们,他走上前来问:“你在看什么?”“看看老街,老房子。”我如是说。他热情地报出一串名字,我连连点头。于是,他又问我:“有看过我家的老房子么?”我茫然:“你家是哪一个?”“费宅。”“没有哎。”“你有兴趣可以带你们去看看。”费师傅热情相邀,我和海涛便欣然前往。原来,费师傅家的宅院门就开在那三层楼的沈氏民居附近的弄堂内,而临街的二层小楼毫不起眼,临河的三层老屋别有洞天。跨入朝东的侧门,就见一处天井和堂屋,抬头便见到抱头梁及穿插枋上的浮雕花纹,稍有烟熏的痕迹。费师傅的妻子笑笑说:“我们常在这里做饭做糕点,所以有点熏黑了。”费师傅向我们介绍,祖父先建造了临街的二层楼,后来开店挣了钱,就在后面造了这个三层楼,那是1936年的事情了。跟着费师傅攀上木质楼梯,他为我们打开了一扇镶着彩色琉璃的木门,展示他精心珍藏的老家具。最夺人眼球的是那保存完好的老式雕花架子床,镂空的木雕几近完好,费师傅介绍说这是祖父的婚床,梳妆台、藤编提篮、斗柜、书桌、三联橱,都是老旧式样。他打开雕花三联橱,中间镶嵌的镜子背后,居然贴着一张不知什么岁月的红纸,纸上密密麻麻写满了家族里族人出生的生辰八字。纸张与木板早就黏合成一体,至少有七行用毛笔书写的字依然不曾褪色,且字迹潇洒、俊秀,颇有风骨,起头是甲寅年,第八行之后似乎不再用墨,字迹漫漶不清了,似有“1962年”的模糊痕迹。从前常听老人说,旧时代里人们都会把孩子的生辰八字写于橱门后,而真正看到却是第一次。这张年代久远的纸,仿佛是一个年迈的长者,无论孩子离开多久,走出多远,记忆却从来不曾丢失,坚如磐石,再难相忘。

费师傅夫妻俩与我们再次聊起镇上的老宅,听闻有些宅子我们不得其门而入,便又主动提议让费师傅带我们去碰碰运气。于是,我们重新回到后新街,得以进入周宅和徐宅。两处其实都修缮一新,徐宅尚未开放,费师傅特地介绍那砖雕仪门是最有看头的老物件,而我还踮起脚尖,仰望屋脊上那四个造型一致、尾端翘起的动物,猜测是不是鳌鱼?而周宅朝西的侧门开着,门口挂了居家养老服务照料中心和新时代文明实践站的牌子。天井开阔,二层楼高大轩敞,两侧厢房外侧墙开着一溜排民国时期风格的木质窗户,有半圆形水泥窗罩,颇有趣味。费师傅对这里的一砖一瓦一步一景,皆熟络于胸,颇有耐心地与我们相谈。旧屋前,年代久远的砖石上,在秋风送来的一阵阵桂花香里,我有了一种置身于陌生岁月却又似曾相识的感觉, 或许,那是某场时间旅行的出发时刻,镌刻在像我这样喜欢溯回于时光之中的人的骨髓之中。

我们与费师傅道别,目送他背着手,昂首阔步走向古镇的深处。