三、由搨摹到创作

朱为弼僻好吉金与考释铭文只是学力基础,并非具备这种条件的学者都可能或都会去书写商周铭文。学术与书学各有其自身的特点和要求,不能等同视之。可是,椒堂(朱为弼)不仅具备这样的学力条件,其考订铜器铭文,同时也注重器铭本身的书法美,并引入书法创作,堪为他那个时代书写商周铭文篆书的滥觞者。而他将商周铭文引入书法,并不是一开始就直接进行创作的,其搨摹与临摹,集字与创作,都有着密不可分的联系。

椒堂确是藉金石考订资以学书的典型。他少时即蒙庭训摹释铜器,这不仅为日后考订铭文奠定了基础,也为书写这些铭文奠定了基础。作为金石学家,研究中必然会经常搨摹铭文的。在《周散季敦歌为程铁楼驾部作》诗序中,椒堂对自己搨摹铭文所作的概括是——

平生僻好在斯,每见古器必手搨,见搨本必手摹。

此几句作于嘉庆十二年(1807),其背景是:椒堂借得《周散季敦》原搨,并将其铭文三十二字摹入《续纂积古斋钟鼎彝器款识》,以补《积古斋钟鼎彝器款识》之遗。从传移铭文的角度讲,依古器而搨者称搨本,依搨本而摹者称摹本。就其价值论,则依器而搨者近于真迹,而依搨本摹者应下真迹一等。椒堂称,之前所见《周散季敦》,惟《钟鼎款识》摹本,然锓刊传抄,已多失古意。这说明他不仅注重铭文的文献价值,也看重铭文字形本身的书法价值。作为直接材料的原搨,其研究的可靠度较辗转之传刻本高,其审美上的古意亦较传刻者浓。这种重原搨本而轻刻本铭文的看法,就和帖学书法流传中书家皆以真迹为上,而刻帖次之的观念颇为一致。椒堂每见古器必手搨的经历,对于感受商周铜器铭文之醇郁古质与吉金之美,都应是极深刻的,藉手搨铭文获得的审美经验,是他书写铭文并表现吉金之美的基础。

乾嘉时期,搨摹金石铭文不独止于金石学家,书法家亦经常为之。搨摹的目的当然主要是传写金石材料上铭刻的文字,金石学家以此考订真伪,证其经史之缺失,其重在史料价值,书法家则以此穷其书法原委,知其八法之流变,其重在书学价值。搨摹尤其是手摹铭文,对于熟悉古文字的字形和体会结字意趣都是极有助益的。椒堂的时代,宋本《说文》多次被重刊行世,《说文》著述刊板者甚夥,学者书家若顾广圻、江声、王念孙等都曾手摹过《说文》篆文,故小篆书法整体水平的偏高,与此都是不无关系的。

椒堂少时即摩挲古铜器,但终其一生能见到的原器在数量上毕竟有限,欲广见铭文,最好的办法就是据搨本手摹。手摹类于书法学习中的钩摹,能较准确地体会铭文的点画、结字、布局等特征。椒堂常年涉及钟鼎古文之学,并旁及秦汉印,自称皆“手摹而识之,极知钟鼎与印信各自有体”,于此可见其手摹之功效。如稿本卷三中据江德量原搨摹入的《旂鼎》,计二十六字,较之原搨,基本保持了原器铭文的字形特征,某些点画的肥笔皆忠实摹出,章法布局亦一依原搨。因此,未尝不可以说,椒堂每见搨本必手摹的经历,是他引铭文入书法的实践基础。

手摹铭文主要是应考释铭文或著录之需,以传写出铭文原貌为上。椒堂稿本中所存手摹铭文而见于《积古斋钟鼎彝器款识》者,其点画、字形、章法并无多大差别,而积古斋书的铭文,却出钱献之手摹。故手摹铭文严格说不能算作纯艺术表现的书写。椒堂天性好翰墨,此等性情使他对待铭文绝不止于手摹的阶段。他在手摹铭文的同时,偶尔会在案语中就书写意趣发表一番自己的意见。比如,稿本卷三所考楚器《般仲盘》,铭文为少见的反书,略带草书笔势,其案语便称此器铭文“篆法雄奇”。此外,因铜器铭文的字形通常都偏小,手摹本不足敷书法形式表现的施展空间,那么,将这些铭文以书法作品的格式,展拓放大而临之,便是椒堂引铭文入书法的第一步工作。

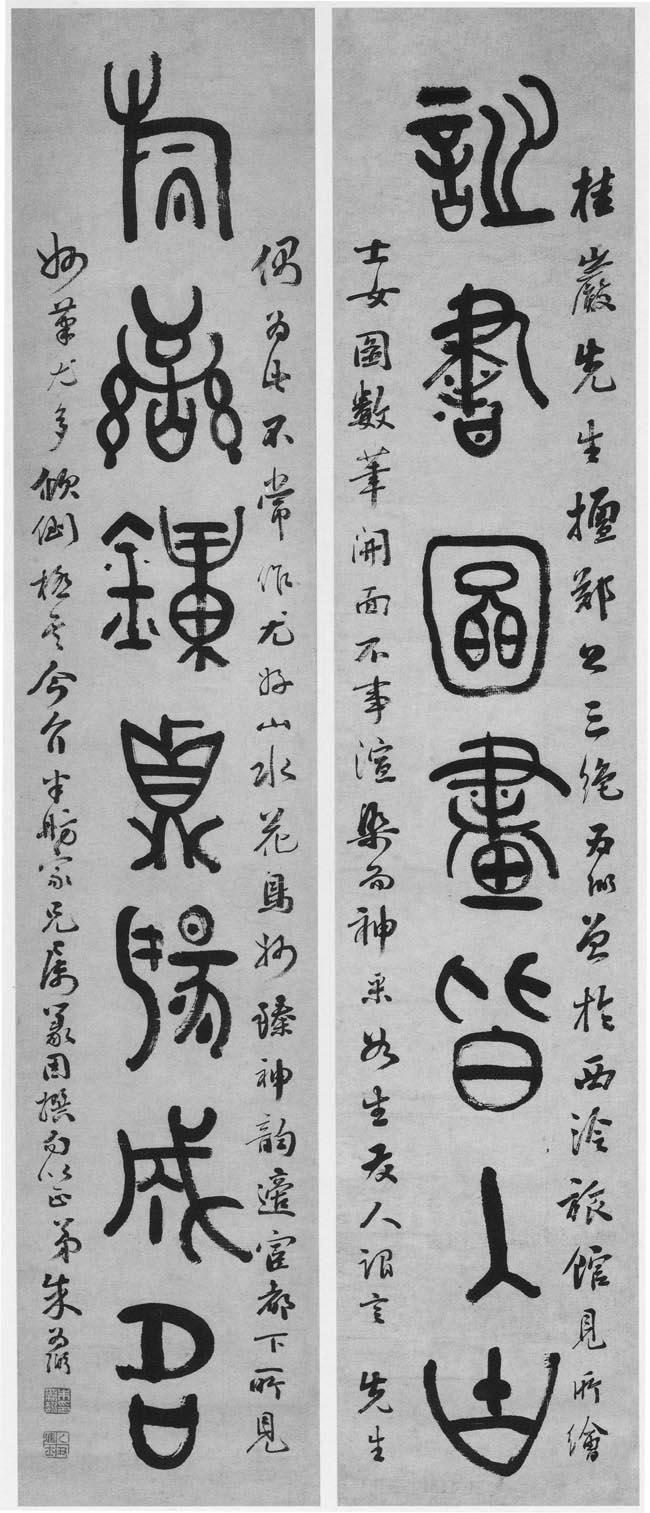

李玉棻在《瓯钵罗室书画过目考》中记载,曾目见椒堂摹钟鼎铭字大帧。既是大帧,则此“摹”就不是考帖释铭文的手摹,而是将铭文放大临成完整书法作品。椒堂临写铜器铭文为作品者并不少见,如《临迟簋盖铭》,书写铭文二十二字,署款注明所临器名并题名钤印,是一件具备书法形式诸要素的完整条幅。此作所临铭文,出自周器《迟簋》,椒堂稿本卷二曾作考释,不过未摹铭文字形。后《积古斋钟鼎彝器款识》卷七曾据钱献之所藏原搨本摹入,此簋有盖铭和器铭之分,椒堂所临为盖铭部分。通过对照可知,椒堂的临作已不完全遵守摹本,而更多体现出放大成纵向条幅后因毛笔书写带来的自然意趣。用笔有连断停顿,有粗有细,有圆有方,有藏有露,并不刻意去模仿铭文因铜液浇铸而形成的非书写性的铸痕。字形结构虽遵守摹本,却顺应笔势而多出己意,铭文因器形造成的欹侧,则就纸张幅面而作就正处理,以应书写中贯气之需。就通篇章法看,则分行布白一应自然,长短阔狭随手变化,统一而不呆板,变化而不破碎。如果说椒堂的手摹铭文出于保持原貌之目的而尚且拘谨受缚的话,那么,将铭文临写成作品,则完全不受摹本限制,多有洒脱轻松、随意错落之美,这都是直接以书法形式美元素去书写所致。

对铭文而临写,是有范本依托的书写行为,当然不可以说是创作。椒堂与其他写篆书的书家一样,都有一个由模拟性创作到开拓性创作的过程。集古碑铭中字写成作品,便可作模拟创作观。前人所遗留集字作品,一般以字数较少的对联为主,书体则以篆、隶、楷为多。清代碑学兴盛以后,书家集金石材料中古文字书写成对联,是极常见的形式,尤其商周铭文,因其字量少不易创作,非如小篆书法的可资《说文》写成长篇大帙,故集字为联确是书写商周铭文的一个极佳办法。椒堂也不例外,其篆书作品中便常有此类集字为联者。

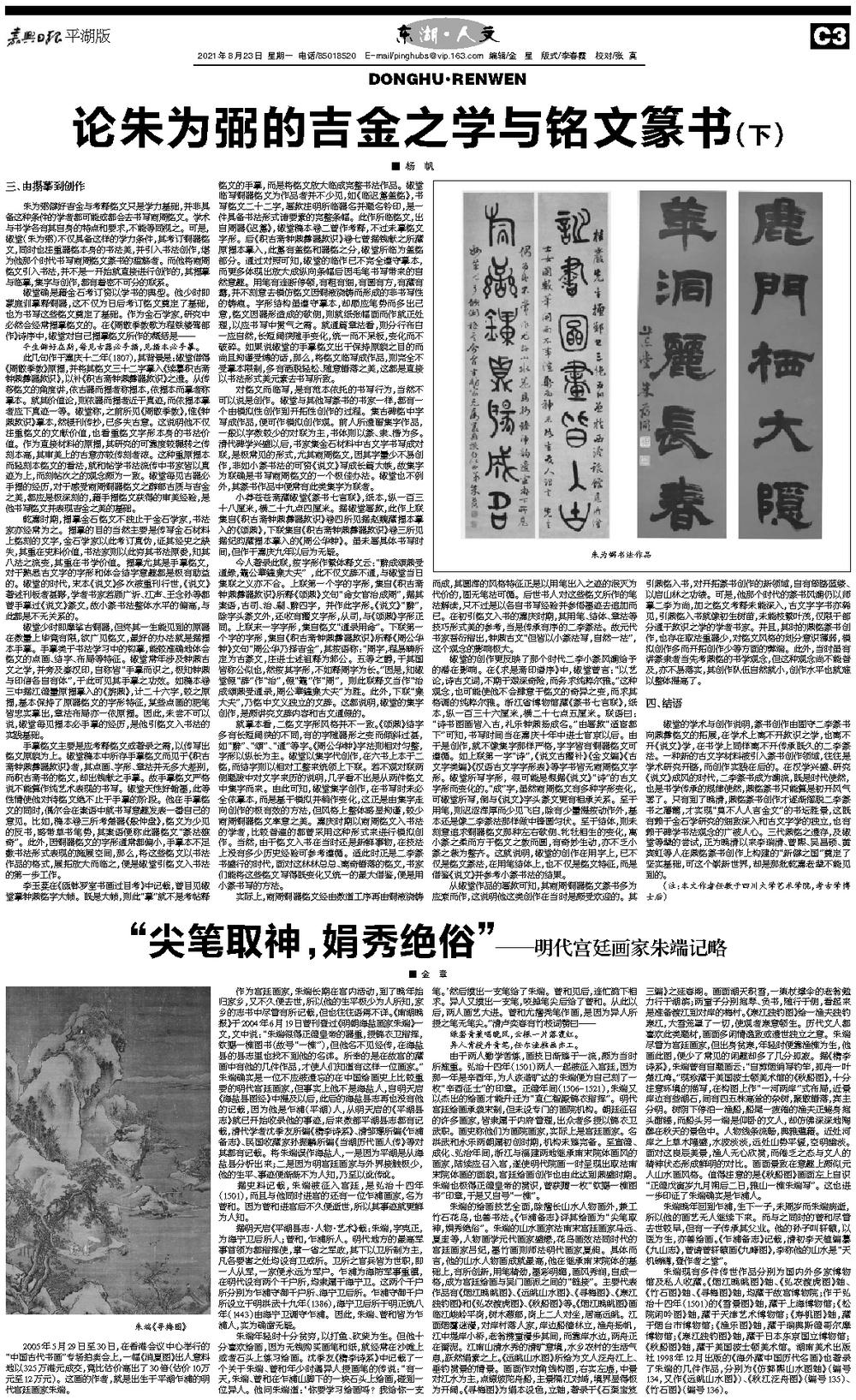

小莽苍苍斋藏椒堂《篆书七言联》,纸本,纵一百三十八厘米,横二十九点四厘米。据椒堂署款,此作上联集自《积古斋钟鼎彝器款识》卷四所见据赵魏藏搨本摹入的《颂鼎》,下联集自《积古斋钟鼎彝器款识》卷三所见据纪昀藏搨本摹入的《周公华钟》。虽未署具体书写时间,但作于嘉庆九年以后为无疑。

今人著录此联,按字形作繁体释文云:“辭成頌鼎受通録,鼄公華鐘樂大夫” ,此不仅文辞不通,与椒堂当日集联之义亦不合。上联第一个字的字形,集自《积古斋钟鼎彝器款识》所释《颂鼎》文句“命女官治成周”,据其案语,古司、治、嗣、辭四字, 并作此字形。《说文》“辭”,除字头篆文外,还收有籀文字形,从司,与《颂鼎》字形正同。上联末一字字形,集自铭文“通录用命”。下联第一个字的字形,集自《积古斋钟鼎彝器款识》所释《周公华钟》文句“周公华乃择吉金”,其按语称:“周字,程易畴所定为古篆文,庄进士述祖释为邾公。五等之爵,于其国皆称公似也,然按其字形,不如释周字为长。”因是,知椒堂假“辞”作“治”,假“鼄”作“周”, 则此联释文当作“治成頌鼎受通录,周公華鐘樂大夫”为胜。此外,下联“樂大夫”,乃铭中文义独立的文辞。这都说明,椒堂的集字创作,是颇讲究文辞内容和古文通假的。

就摹本看,二铭文字形风格并不一致。《颂鼎》结字多有长短阔狭的不同,有的字随器形之变而倾斜过甚,如“辭”、“頌”、“通”等字。《周公华钟》字法则相对匀整,字形以纵长为主。椒堂以集字代创作,在六书上本于二铭,而结字则以相对工整来统领上下联。若不观对联两侧题跋中对文字来历的说明,几乎看不出是从两件铭文中集字而来。由此可知,椒堂集字创作,在书写时未必全依摹本,而是基于模拟并稍作变化,这正是由集字走向创作的极有效的方法,但风格上整体略显拘谨,较少商周铜器铭文率意之美。嘉庆时期以商周铭文入书法的学者,比较普遍的都曾采用这种形式来进行模拟创作。当然,由于铭文入书在当时还是新鲜事物,在技法上没有多少历史经验可参考遵循。适此时正是二李篆书盛行的时代,面对这林林总总、离奇错落的铭文,书家们能将这些铭文写得既变化又统一的最大借鉴,便是用小篆书写的方法。

实际上,商周铜器铭文经由数道工序再由铜液浇铸而成,其圆浑的风格特征正是以用笔出入之迹的泯灭为代价的,固无笔法可循。后世书人对这些铭文所作的笔法解读,只不过是以各自书写经验并参悟墨迹去追加而已。在初引铭文入书的嘉庆时期,其用笔、结体、章法等技巧形式美的参考,当是传承有序的二李篆法。故元代书家吾衍指出,钟鼎古文“但皆以小篆法写,自然一法”,这个观念的影响极大。

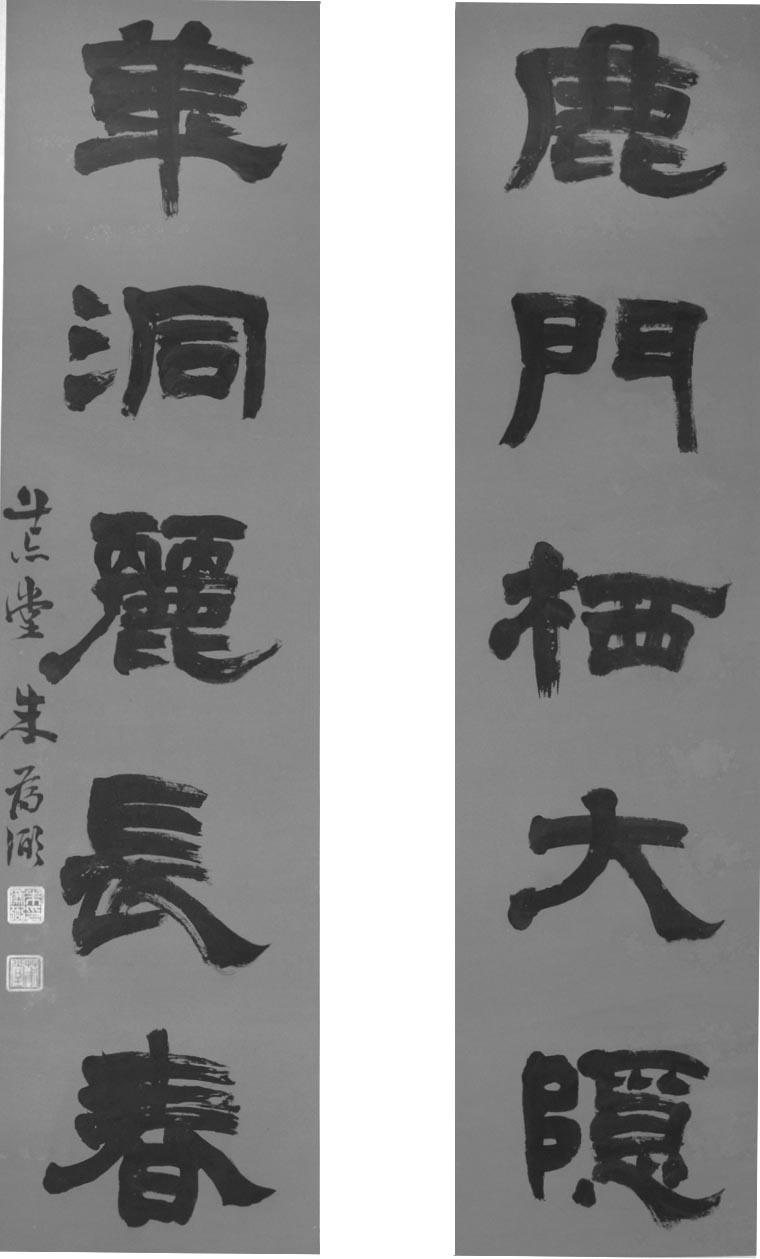

椒堂的创作更反映了那个时代二李小篆风潮给予的潜在影响。在《求是斋印谱序》中,椒堂曾言:“以艺论,诗古文词,不期于艰深奇险,而务求纯粹尔雅。”这种观念,也可能使他不会肆意于铭文的奇异之变,而求其格调的纯粹尔雅。浙江省博物馆藏《篆书七言联》,纸本,纵一百三十六厘米,横二十七点五厘米。联语曰:“诗书图画皆入古,礼乐钟鼎扬成名。”由署款“适宦都下”可知,书写时间当在嘉庆十年中进士官京以后。由于是创作,就不像集字那样严格,字字皆有铜器铭文可遵循。如上联第一字“诗”,《说文古籀补》《金文编》《古文字类编》《汉语古文字字形表》等字书皆无商周铭文字形。椒堂所写字形, 很可能是根据《说文》“诗”的古文字形而变化的。“成”字,虽然商周铭文有多种字形变化,可椒堂所写,倒与《说文》字头篆文更有相承关系。至于用笔,则迟涩浑厚而少见飞白,除有少量提按动作外,基本还是像二李篆法那样做中锋圆匀状。至于结体,则未刻意追求铜器铭文那种左右欹侧、牝牡相生的变化,寓小篆之柔而方于铭文之敦而圆,有奇妙生动,亦不乏小篆之裁为整齐。这就说明,椒堂的创作在用字上,已不仅是铭文篆法,在用笔结体上,也不仅是铭文特征,而是借鉴《说文》并参考小篆书法的结果。

从椒堂作品的署款可知,其商周铜器铭文篆书多为应索而作,这说明他这类创作在当时是颇受欢迎的。其引鼎铭入书,对开拓篆书创作的新领域,自有筚路蓝缕、以启山林之功绩。可是,他那个时代的篆书风潮仍以师摹二李为尚,加之铭文考释未能深入,古文字字书亦稀见,引鼎铭入书就像初生树苗,未能枝繁叶茂,仅限于部分通于款识之学的学者书家。并且,其时的鼎铭篆书创作,也存在取法重器少,对铭文风格的划分意识薄弱,模拟创作多而开拓创作少等方面的弊端。此外,当时虽有讲篆隶者当先考鼎铭的书学观念,但这种观念尚不能普及,亦不易落实,其创作队伍自然就小,创作水平也就难以整体提高了。

四、结语

椒堂的学术与创作说明,篆书创作由固守二李篆书向鼎彝铭文的拓展,在学术上离不开款识之学,也离不开《说文》学,在书学上同样离不开传承既久的二李篆法。一种新的古文字材料被引入篆书创作领域,往往是学术研究开路,而创作实践在后的。在汉学兴盛、研究《说文》成风的时代,二李篆书成为潮流,既是时代使然,也是书学传承的规律使然,鼎铭篆书只能算是初开风气罢了。只有到了晚清,鼎铭篆书创作才逐渐摆脱二李篆书之藩篱,才实现“莫不人人言金文”的书坛胜景,这既有赖于金石学研究的细致深入和古文字学的独立,也有赖于碑学书法观念的广被人心。三代鼎铭之遗存,及椒堂等辈的尝试,正为晚清以来李瑞清、曾熙、吴昌硕、黄宾虹等人在鼎铭篆书创作上构建的“新僻之国”奠定了坚实基础,可这个崭新世界,却是那批乾嘉老辈不能见到的。

(注:本文作者任教于四川大学艺术学院,考古学博士后)

朱为弼书法作品