■ 邓中肯

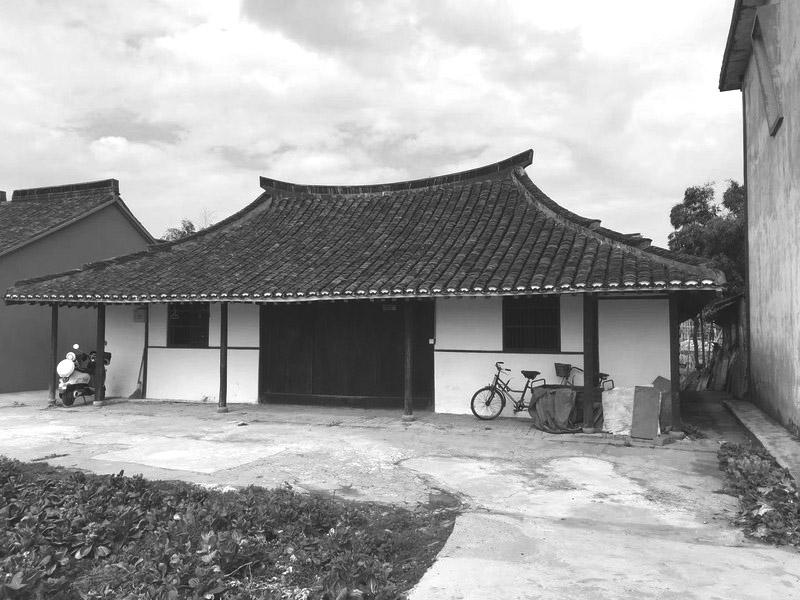

在平湖城镇,民居一般以排屋、石库门或一颗印为主,而在广大的乡村,旧时最常见的民居就是六戗屋。作为旧式农村住宅,六戗屋最主要的特征就是庑殿式的大屋顶,整个屋面由四个坡面组成,形成了一条两端上翘的主脊和四条垂脊,有六只向上翘起的戗肩,犹如凌空展翅的大鹏。

六戗屋这种民居形式主要分布在浙沪交界两边的这个地带,具体为青浦、松江、奉贤、金山和嘉善、平湖、海盐以及嘉兴、海宁、桐乡的一部分地区。它的叫法较多,各地略有差异,五花八门,但大多称为六戗屋、落戗屋或落厍屋,也有称作落舍屋、四戗屋、四六戗、四落檐、四落舍、翘脊屋、孝娘屋等。上海市规划与自然资源局主持编写的《上海乡村传统建筑元素》一书中对这类建筑的名称定为“落厍屋”,而浙江这面则大多习惯称之为“六戗屋”。

实为同一种民居形式,为什么有这么多的不同叫法?这是因为从不同的角度而言。从其功能而言,因其大屋顶参照庑殿顶做成流线型四个坡面,有利于雨水顺势迅速流下,以适应春夏季多梅雨、多暴雨的气候特点,所以称之为“落厍屋”,又因古代汉语中“厍”同“舍”,故也称“落舍屋”。从其外观而言,屋脊梁上方两端各一只戗角,四角斜梁上方也各一只戗角,共有四只戗角,加上脊梁上的两个,总共有六个戗角,所以称它为“四戗屋”“六戗屋”或“四六戗”;又因其大屋顶前后左右共有四个斜坡,形成了四个屋檐,所以又被称为“四落檐”或“四落舍”。从其结构而言,其独特之处就是梁架形成六只戗角,这种翘脊房屋非常牢固,加上有四个坡面,可以减小风吹阻力,以抗沿海地区的强风与台风,所以也称它为“翘脊屋”。

此民居式样从何而来

那么,六戗屋这种民居式样到底是从何而来?又是什么时候开始出现的呢?我们知道,汉民居的屋顶形式大有讲究,分为硬山顶、悬山顶、歇山顶、攒尖顶、庑殿顶等五种,根据建筑等级要求可分别选用。而庑殿顶,即庑殿式屋顶,是各屋顶样式中等级最高的屋顶样式,唐朝时见于佛寺建筑,后传至日本和朝鲜半岛。宋朝称“庑殿”或“四阿顶”,清朝称“庑殿”或“五脊殿”,日本称“寄栋造”。庑殿顶是“四出水”的六戗五脊四坡式屋顶,由一条正脊和四条垂脊(戗脊)共五脊组成,因此又称“五脊殿”。由于屋顶有四面斜坡,故又称“四阿顶”。

庑殿顶,明清时规定只有皇家殿堂和孔庙殿宇才可使用,但是也有例外的特例,即在福建沿海地区、杭州湾北岸和琉球的民居,为防风防雨而采用了庑殿顶。杭州湾北岸的六戗屋,外观的基本形态沿袭了庑殿顶,但是,建筑材料和营造工法却大为简化,是仿庑殿顶的一种简化版的民居形制。屋顶参照庑殿顶做成大屋顶,减小阻力以抗强风,并有利于屋顶倾泻雨水。这种皇式建筑转为乡村民居的演变,是与南宋迁都临安、大量护驾移民随皇族南下有着直接的关联渊源,至今约有900年的民居历史。

六戗屋的结构特点

平湖的六戗屋一般是砖木结构,坐北朝南,有三开间或五开间的,但三开间较常见,极个别也有两开间和七开间的。中间的开间较大,称“正间”,俗称“前头屋”,用作客堂。三开间的正间两边的叫“舍间”,俗称“东(西)间屋”;五开间的正间两边的叫“副间”,副间旁边的叫“舍间”。

六戗屋房屋的进深、阔度是由横梁(也称“桁条”)的多少与长度决定的。横梁的多少,俗称“路头”;有5根横梁的称“五路头”,7根的称“七路头”,9根的称“九路头”,进深分别为4.4米、6.6米、8.8米左右。乡间通常“七路头”居多,“九路头”的一般为比较富裕的人家。中间最高端的一根横梁即是正梁,正梁下面两侧的横梁为经梁(俗称“贰护梁”),经梁下侧的横梁为步梁(“五路头”则无步梁,“九路头”则有两道步梁),步梁下侧的横梁为壁梁(即与墙壁吻合)。正梁、经梁、步梁分别固定在两端的贴柱上(东西两堍墙壁称作“贴面”),贴柱中间的一根叫作正柱,两侧的四根木柱依次分别叫经柱和步柱,柱下装础(有方、圆两种,俗称“石鼓墩”),础下垫石块,石块下为房基,“基”与“础”构成基础。正梁两端向四只角45角度延伸的木梁叫“戗木”,装上竖柱与掮梁,就形成了“戗”。这就是六戗屋的基本屋架结构。

旧时造房征税不按占地面积,而是按照正梁的根数。清嘉庆《嘉善县志》记载:康熙二十年(1681)杂税规定,新造一间房屋,缴三钱银子皇税。而六戗屋只有一根正梁,正梁两端钉掮梁,实际造了三间,但只能算一间,所以比同样造三间的直贴头要合算,而且六戗屋造得越高,则内部空间就越宽敞,落戗坡面获得的面积也就越大,因此“七路头”三间占地面积可达80平方米左右,“九路头”的面积则更大。

六戗屋正间的宽度一般在3.8-4.7米,因为各横梁之间竖钉着椽子,所以可以用椽子的多少来计算,椽子一般有17发、19发、21发、23发(“发”即两根椽子之间的间隔)不等,“发”的宽度就是瓦板的长度(22.5公分)。椽子上面铺上瓦板(也称对砖、曼砖),瓦板上面摊上小瓦,屋檐末端以瓦当与滴水瓦收口。

屋面小瓦铺好后要做屋脊。在民间建房有个规矩,即成排的六戗屋连在一起,其朝向、高低和前后必须一致,但屋脊可任意加高,戗角也可向前冲出。正梁上方做的脊,两头向上高高翘起,称作“翘脊角”(实为“雉尾”的变形),要做得既高又长还要美观。其余四只戗的中间和下端也要做上翘脊,下端的四角叫作“屋戗角”。

六戗屋设计科学

平湖六戗屋的建筑外型主要有两种:一是“伞头戗”,即在正梁的东西两侧砌筑小伞头,从经柱顶端朝前后廊角扎戗;二是“长落戗”,从正柱正梁顶端朝四角扎戗。六戗屋设计相当科学,结构精密,因而坚固耐用。从力学角度看,它没有承重墙、承重柱(全钳空的堂屋除外),把整个屋顶负荷合理分解到各梁、柱、壁、廊上。叠扣的瓦片压在瓦板上,瓦板铺在椽子上,椽子钉在横梁上,横梁架在柱子上,柱子之间用木串横联,廊柱支撑边梁,填砌单砖墙,柱边砖头斩切“咬口”,使柱砖浑然一体。这样,整个负荷由所有材料承担,其坚固度可想而知。两侧舍间的建筑设计更是别出心裁,灵活多样,变数无穷。有用进深梁立落地柱,有用从经柱到廊后柱架牮舍梁。用材长短结合,灵活多变。

这样的建筑不但坚固,而且容易维修,屋面扫漏、换椽子与瓦片都很方便。即使房屋年久倾斜,只要拆壁将柱子牮正,重新砌上,就可纠偏。所以,上百年的六戗屋几乎村村都有。为了抵御台风和暴雨,六戗屋的檐口一般压得很低,高度一般在2到2.3米,利于抗寒保温,为主人提供了冬暖夏凉的宜居环境。

六戗屋的门窗都是木制的。门为木板门,房门在190×85公分,考虑到家具或大件物品搬运,门可脱卸,且在门边装置30公分宽的掩门板,也可脱卸,这样,使整个进口可达120公分以上。前门(也称大门)稍高稍宽,正门两扇220×100公分;边门为220×45公分,有两扇或四扇。

六戗屋建筑很注重采光和通风。每间房间和厨房都装有木楞窗,每扇用11-13支小方木横穿二档木条联成,档间用纸糊,条件较好的人家装木格开关窗,木格中镶蛎壳,开关窗可脱卸。此外还采用装天窗的办法来解决室内光线不足,一般在厨房和五开间的副间房步梁下装上玻璃天窗。六戗屋对给排水设施考虑得很周到。大多人家在天井或弄道的屋檐口装落水檐沟。落水檐沟一般用粗毛竹对开销去节削的竹片制作(后用花铅皮制作)。为防腐耐用,大多用桐油抹过。很多人家会在天井檐沟落水处放一只大水缸。因为天落水干净,可食用,又节省了去河边提水或挑水的时间。檐沟落水除少量被再利用后,大多排入阴沟。阴沟用青砖砌成,通过厨房并接通灶上排水,通向小河的排水沟。

大多数六戗屋正间前面比舍间向里缩进一“路”来设置大门,这一区域称为“廊下”;也有在全三间或全五间的步柱与廊柱间用箍头小梁钳空设置“长廊下”,廊宽一米五左右。“廊下”既保护了木质门窗不受雨水侵扰,也减少了太阳的暴晒,而且廊下能遮风挡雨,可暂堆放粮食或柴草;冬天时家中老人可在此晒太阳,夏天乘风凉,农闲时做做针线活,饭后茶余扯扯山海经,“孝娘屋”之名由此而来。

六戗屋的衍生类型

六戗屋架构的基本形式就是单埭的六戗五脊四坡面,称“清六戗”。根据居住的需要,在此基础上可衍生出多种不同的组合形式:

屋后单边拖一间或两间硬山顶的厢房(俗称“厨灶”),称“单厨灶”;两边都拖东西厢房的,称“双厨灶”,组成“凹”字形,俗称“一埭二厨灶”。也可在“双厨灶”后砌上围墙,间留天井,组成一个后三合院。也可在“双厨灶”后连上三开间后厢房,组成一个四合院。天井里可挖水井,可栽栀子花、蔷薇花、月季花、牡丹花等花木,也可种上石榴、枇杷、樱桃等果树,书香门第则喜欢种上玉兰、桂花、倚阑娇等名贵花木。

三开间六戗屋两面向前伸出两间厨灶,两边厨灶间砌墙,中间开两扇大门,上面搭有三架廊,围成一个天井,组成一个前三合院。

“七路头”六戗屋,靠西南伸出两间或一间厨灶,与正屋成弯龙式,称“七路头上南屋”。当然根据地理环境以及自有的宅地而定,也可朝南厨灶,也可造在东南角。

在落戗屋舍间向外横伸出一间或两间的,俗称“七路头拖龙梢”,当然也有“五路头”、“九路头”拖龙梢的。“拖龙梢”还可以与“抱娘屋”组合,形成一个天井(东天井或西天井)。

在落戗屋两面舍间再向外造出一壁披屋,称“双拔披”;只造一面披屋的,称“单拔披”。

在落戗屋的东侧或西侧造两间硬山顶的横屋或竖头屋,作仓库、堆放柴草、农具或养牛、羊、猪之用,与正屋不超前脱后,距离正屋一条弄堂,约二三米,过路连接正屋,俗称“抱娘屋”,东面称“东抱娘”,西面称“西抱娘”。

少数富裕人家有前后双埭六戗屋,即两座六戗屋一前一后,两面各两间厨灶,中间一个天井,围合成一个四合院。前埭正间后壁处大多设有仪门。前后埭都为庑殿顶,东西厢房为硬山顶,设置“观音兜”式马头墙,墙头还要装上“匍鸡”(类似鸱吻的脊饰,以避邪祈吉);大多以“七路头”“九路头”居多,建造工艺比较考究。这种房子称“前后埭六戗屋”,一般前埭为“七路头”、后埭为“九路头”,或者后埭比前埭高一点,所以俗称“望前埭”。

六戗屋讲究和谐

平湖六戗屋的建筑,突出建筑物与建筑物、建筑物与自然环境的和谐。六戗屋一般依水而建,大多靠东西向的河流,这样利于生活用水、船只运输、水产养殖和消防安全。

六戗屋屋前有场地,屋后置竹园或菜园。场边筑高于地面30公分左右的土基,四周开沟,称“垍筑”或“垍堆”,用于堆放收割后来不及脱粒的稻麦豆萁或柴草,俗称“垍头”。场地东西两角一般栽种两棵榉树(“榉”谐音“举”,意为门第出举人)或槐树,春夏绿荫,秋冬落叶,夏天可乘凉,冬秋宜晒谷。屋后一般栽种朴树,寄望“前榉后朴,代代享福”。东邻西舍一般靠得很近,有的弄堂仅容一个人能过,有的则留有三五公尺。但成排的六戗屋屋檐前后、高低完全相同,显得十分整齐,使整个村庄和谐一致。

曾经随处可见的六戗屋,至20世纪80年代后急剧减少,而现今则成了稀罕物了,奇货难觅,然而正是它体现了先民科学构筑民居的卓越智慧和杰出才能,多少六戗屋的背后蕴含着取之不尽、用之不竭的文化源泉。因此,当下保护好现存的六戗屋,保护传统村落,寻回失落的乡愁,显得尤为重要。

如今已难得一见的民居六戗屋