上个世纪60年代初,我就读于浙江美术学院中国画系,陆维钊先生是我们的书法和古典诗词的老师。那时,我们在系走廊陈列的作品中,看到陆先生画的水墨山水和枇杷之类的花果等,作品透露着一股高古气息和雅致的笔墨情韵,使我们啧啧称奇。然而,陆先生平时却很少提及自己的画,更没有以“画家”自居,偶然涉及,也是淡淡的一句,“画画嘛,我是偶尔为之”。后来,我们逐渐看到了他的不少画作,很感惊讶,不免在私下议论和感叹:“老先生的人品真高,像陆先生画得这样好,却从来不事张扬,真是少见!”

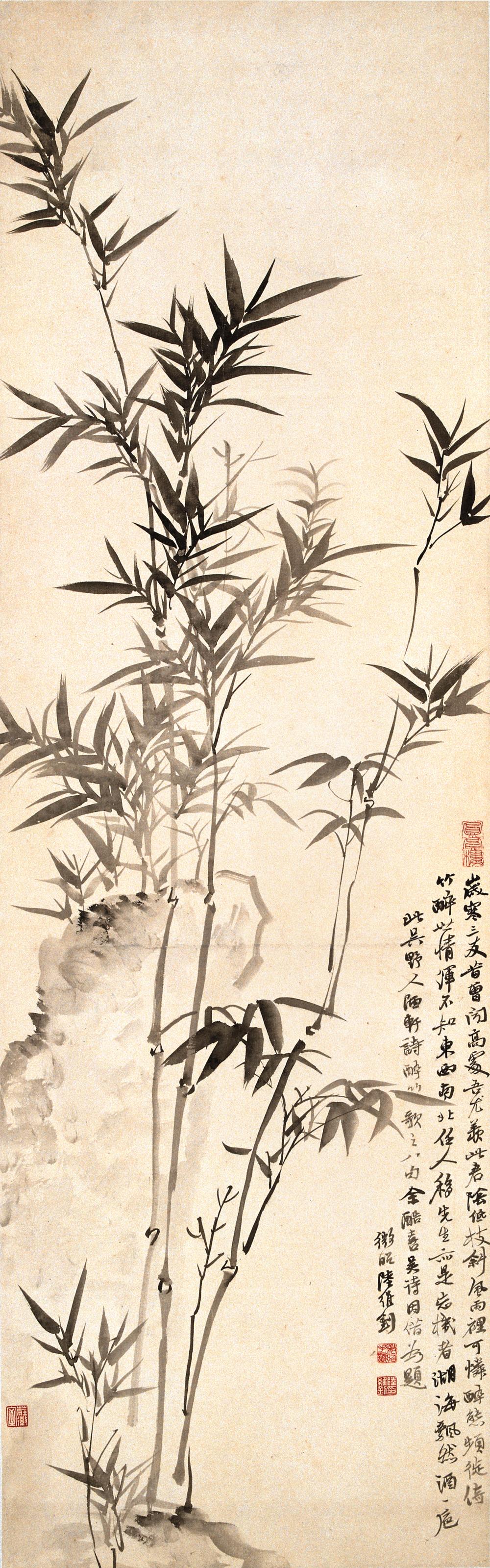

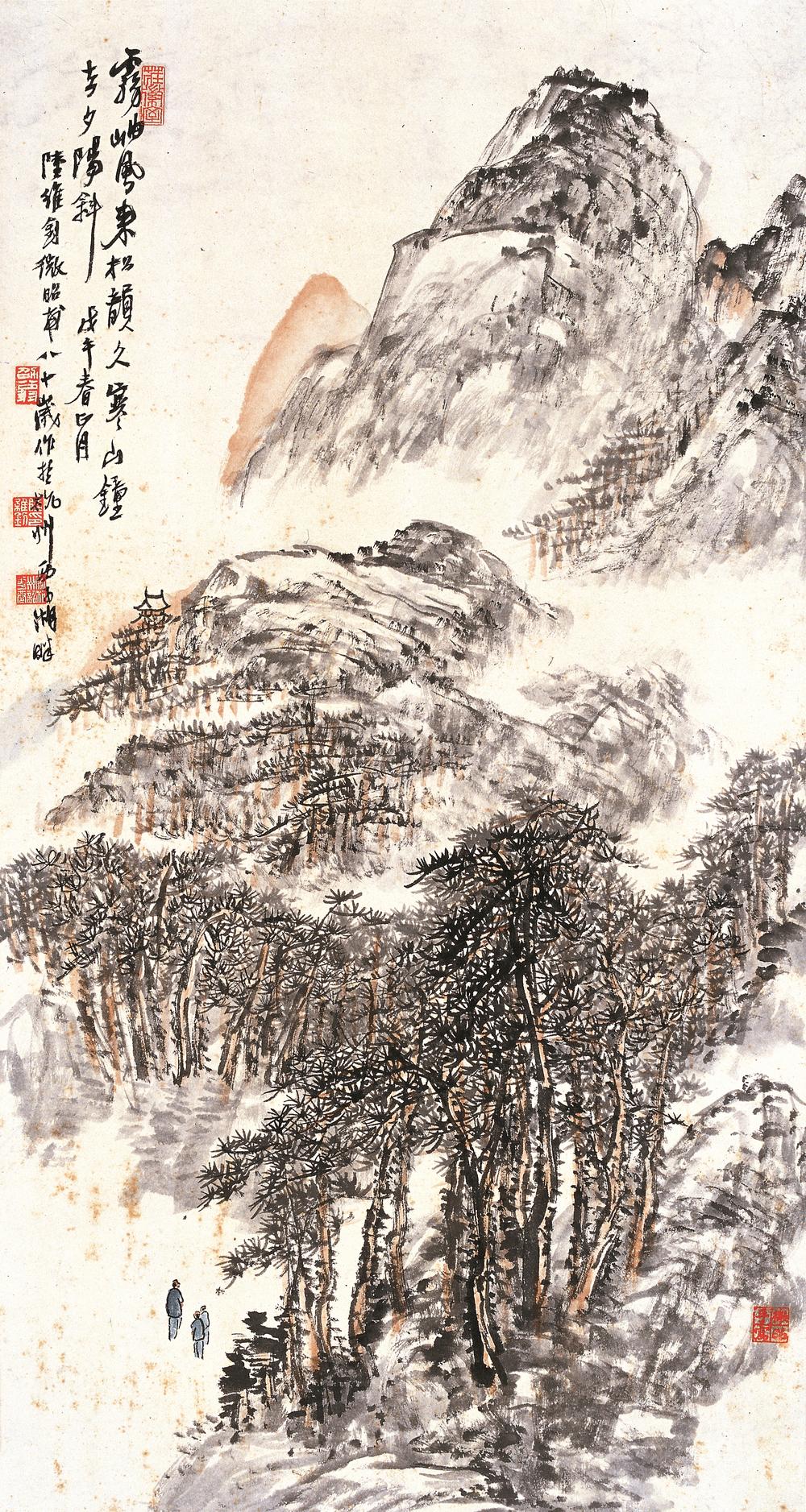

中国画家作画,历来首重“人品”的修养,所谓“人品不高,用墨无法”。读陆先生的画,首先会想起他的人品,他的山水、花鸟画作是他高尚人格的一种折射。从古到今,自然界的山川云天、花卉草木,还是那个山川云天、花卉草木,然而它们之所以成为历代画家常画不衰的表现对象,是因为不同的画家用不同的思想感情去体验对象,并将这种审美感悟以独特的绘画语言传达出来,这才使作为艺术的山水、花鸟画有了自己特殊的价值。据陈振濂先生研究,陆先生生前的心态孤独悲凉,是一位孤独的书画名家。如果留心一下人类的精神史,就会发现,许多思想家、哲学家、科学家的杰出天才创造,往往都是在孤独中进行而结出硕果。艺术家更是如此,花鸟画大家徐渭,在晚年陪伴他的就是那种在学术、思想、艺术上超乎庸众的,“欲与知己言,回头无人”的灵魂寂寞。陆先生极喜写竹,这正是与他崇仰褒扬竹的品格有关,并以“虚心直上,坚挺有节”,“虚心是尚,直节为怀”等题句明志抒怀。陆先生的山水画,从局部看,他的运笔用墨,笔下的点线皴染,充满着动荡的生气和激情,而构成的整体境界却是安宁而静穆的,这也是他孤独灵魂的一种诗境的创造。他的画作大多以水墨为之,偶尔敷以淡彩。如《黄山一角》、《溪山清远》、《朝气欲浮村舍树》、《苍山蓬勃》等作品,有的葱郁蓬勃,有的简淡悠远,但给人总的感觉是清静、朴素、虚淡。他自题的诗句如“朝气欲浮村舍树,重山难隔旅途心”,“下笔自饶蓬勃气,安家遑计淡深山”等,似乎隐隐地透露着画家行进人生旅途中的一种感慨:既不畏惧重山阻隔的艰险,坚定地一往无前;又深感疲惫,企求在蓬勃的自然环境中作片刻的安顿。王夫之在论及艺术的本体时指出,“志”、“意”并不等于“诗”,“意”佳不等于诗佳,而是在于审美意象如何。审美意象不是“情”与“景”的外在拼合,而是内在的统一,即“景中生情,情中含景”。陆先生山水画中,体现出的正是一个孜孜不倦地行进在学术路途中,淡泊名利、胸襟宽广的学者,在审美感兴中,由“情”与“景”自然契合而升华成的清静无华的一种寂寞孤独的审美意象,它萦绕在观赏者心中且逗引着对画家质朴高尚人品以及渊深学问的丰富联想。陆先生的花鸟画同样是他人格的体现,虽然它们同吴昌硕的画有着很深的渊源关系,但不同的是吴昌硕后来成为一名文人职业画家,面对市场,他自订润格鬻画,就不得不顾及市民阶层的欣喜口味,作画大量使用色彩。而作为学者的陆维钊,业余画画只不过为了畅神抒怀,所以画多水墨为主,较少用色,画风显得清峻放逸,冷隽孤峭。

从技巧层面上来探究陆先生的中国画艺术,自然会联系到他深厚的书法功底,这无疑直接影响了他的笔墨表现力。运笔用墨,是中国画主要的也是基本的语言。由于得天独厚的条件,“书法入画”就成了陆先生绘画的主要特色。李泽厚认为,中国文艺同哲学、中医一样都讲“气”,而气的“基本特征是一种诉诸感知的生命力量”。(《美学四讲》)中国书法的用笔体势,讲究自始及终,笔有揖让,“一笔而成,气脉通连,隔行不断”,(张彦远《历代名画记》)由一画之笔迹,流出万象之美,也就是人的内心之美。陆先生画中的用笔一如书法,从一画开始,笔笔相连,以用笔的书写性和运笔的时序性来保证气的流畅,达到连绵相属,气脉不断。他曾自述画竹“以草为竹,意在似与不似之间”,“余试以渴笔画竹,意不在似”,所以画面上撇捺提按,参差跌宕,意气相属。又如《岁寒图》,画一株巨柏拔地而起,参差跌宕,笔拙墨焦,极得老辣之意,诸乐三在画上题款称赞:“微昭老兄,善隶通画,笔墨精良,此帧更妙。”又如山水画《宿雨初收》,通幅气力充盈,流光溢彩,清浑犹湿。其画山,通体简要勾、分,然后短笔点、皴,顺势成章;画树,着眼成丛,点画与墨块相间,虚实错搭,层次掩映,更于无层次见层次;用墨,枯湿浓淡,沉凝中寓洒脱,运用破墨法写出雨后葱郁清新气象,不见“染”迹,纯以“笔”成。诚如童中焘先生所言:“青山迢递,遥天清晖,观《宿雨初收》,想见先生廓澈高远的胸次。”所以,陆先生山水画显示的是一种笔墨情景,情景即为境界。古语云“境能夺人”,又云“笔能夺境”,但都不如笔、境兼夺为上。笔既精工,墨既焕彩,而境界又能入情,笔墨情景兼而有之,这就是陆先生山水画艺术给我们带来的审美愉悦。近年来,中国画坛谬论丛生,有些人唯西风是瞻,一再贬斥中国画传统,无视笔墨,致使一些笔墨恶俗者混迹于中国画名家的行列。如果说中国画真的面临“穷途末路”,如果说中国画界确有人在大量生产“废纸”,其深层原因正是出于对笔墨的无知,没有能够正确认识传统,更谈不上对传统进行正确的扬弃和继承。

然而,陆先生并不把作画视为是自己书法功力的一种展现和卖弄,他很清楚笔墨技巧仅是在艺术创作过程中的一个中介和载体,一切艺术创造,都是以艺术家在现实生活中获得的审美感受为其发端的。《乐记》中说:“乐者,音之所由生也。其本在人心之感于物也。”(《乐记·乐本》)所以,他的许多作品源于他对现实感受的冲动,有不少画题,即是实际地名,如《莫干剑池》、《桐庐山色》、《雨后永康途中》、《连城金鸡岭》、《狮峰茶讯》等。有的画景虽非实指具体何地,但一望便知是现代景色,如《山川新气象》,画中一座座跨山越岭的高压线铁塔,绵延起伏,延宕千里,令人感到十分熟稔和亲切。他从九溪至龙井踏青归来,见到葛蒲,即欣然命笔,“喜为留影”。1961年初冬,他参加访问福建前线人民公社,首次吃到了木瓜,回来后情思莹逗,萦绕难忘。次年五月即作《木瓜图》以寄托情怀,并题道:“……承以木瓜见饷,味甘质脆,殊佳果也,惜浙中天寒,不易移植,上颊芬芳,图以志缘。”所有这些,都如他自己在《溪山清韵》图中题道:“余心中有画意而笔下无画技。”这种“画意”正是来源于对感性对象的直接观照,成为他画作的取之不尽的源泉。

陆先生虽以“书家”闻名于世,书名掩盖了画名,但他的画却有很深的渊源。只要随便浏览一下陆先生的画作,就可以得知他作画广取博收,不拘门户,对“四王”、“二谿”(石谿石道人、程青谿邃)、董其昌及元季黄公望、倪云林等都进行了学习和研究,我们从他认真临摹的《临黄大痴富春山居图》、王原祁的册页之作,以及学米氏云山的《山川出云图》等作品中,即能窥其一二。他的花鸟画其意在赵之谦、吴昌硕间。他在《秋山晴岚》的款识中坦言:“昔年余与黄宾虹丈论画湖上,丈喜言徽派诸公。此帧余偶效之,果不必乞灵石涛、八大也。世有知者,当会余意。”可见他对传统技法用功至深。清代文论家刘熙载曾言:“诗不可有我而无古,更不可有古而无我……惟善用古者能变古,以无所不包,故能无所不扫也。”(《艺概》)主张用古而变古。所以,陆先生的学古不是墨守成法,食古不化,而是学其法而能融会贯通,以自己的意思和笔法出之。从他自述的“余心中有画意而笔下无画技”的来看,足见他不满足于师法古人,他一生渴求变化,除向古人学习外,对长辈、同辈都有所取益,以至晚辈的作品,见有启发处,也留心参阅,表现出了一个谨严谦虚、胸怀若谷的学者风范。

陆先生的人品学问与他的艺术永远是我们学习的典范和宝贵的财富。

乾坤清气

日暮钟声远