□ 马 马

我落脚在文昌,这里是海南的东海岸。

椰风海韵,自有一种别样的浪漫;万泉碧波,唤醒久违的红色记忆。

在三角梅的霞影里,有个声音在不停催促:去儋耳,去儋耳。

儋耳即现在的儋州。

公元622年,儋耳郡改为儋州,这地名,一用就用到了今天,一千多年历史了。

儋州这个地方,因为苏轼在此度过生命的最后几年,从此成了一个地标,变成了名地。成为海南,甚至中国的一个文化符码,成为许多人心中的圣地。

说实话,要不是因为苏东坡苏轼,我连“儋州”的“儋”也读不准呢。

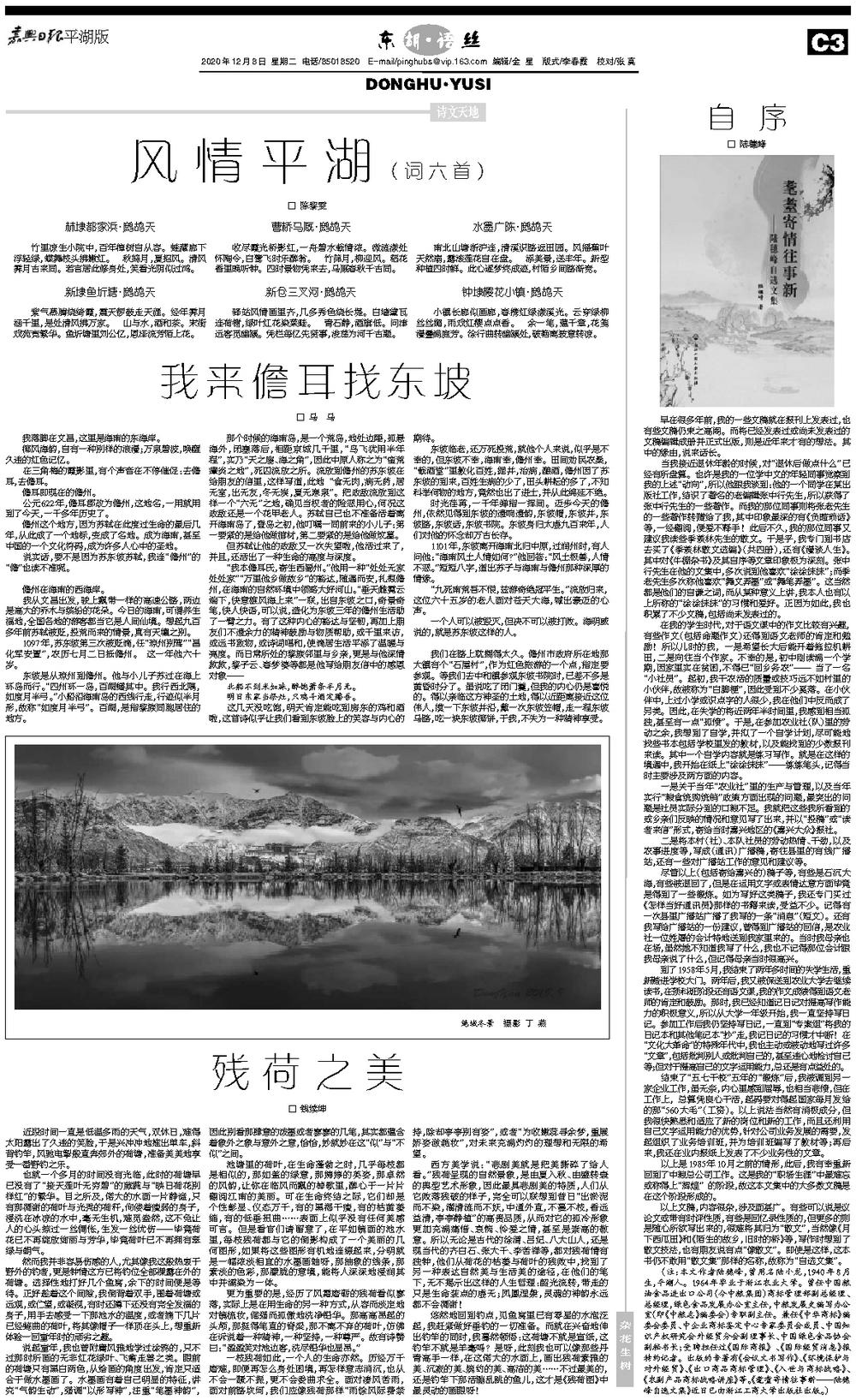

儋州在海南的西海岸。

我从文昌出发,驶上飘带一样的高速公路,两边是高大的乔木与缤纷的花朵。今日的海南,可谓养生福地,全国各地的游客都当它是人间仙境。想起九百多年前苏轼被贬,投荒而来的情景,真有天壤之别。

1097年,苏东坡第三次被贬谪,任“琼州别驾”“昌化军安置”,农历七月二日抵儋州。 这一年他六十岁。

东坡是从琼州到儋州。他与小儿子苏过在海上环岛而行。“四州环一岛,百峒蟠其中。我行西北隅,如度月半弓。”小船沿海南岛的西线行走,行迹似半月形,故称“如度月半弓”。百峒,是指黎族同胞居住的地方。

那个时候的海南岛,是一个荒岛,地处边陲,孤悬海外,闭塞落后,相距京城几千里,“鸟飞犹用半年程”,实乃“天之崖、海之角”,因此中原人称之为“蛮荒瘴炎之地”,死囚流放之所。流放到儋州的苏东坡在给朋友的信里,这样写道,此地 “食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉”。把政敌流放到这样一个“六无”之地,确见当权者的险恶用心,何况这政敌还是一个花甲老人。苏轼自己也不准备活着离开海南岛了,登岛之初,他叮嘱一同前来的小儿子:第一要紧的是给他做棺材,第二要紧的是给他做坟墓。

但苏轼让他的政敌又一次失望啦,他活过来了,并且,还活出了一种生命的高度与深度。

“我本儋耳氏,寄生西蜀州。”他用一种“处处无家处处家”“万里他乡做故乡”的豁达,随遇而安,扎根儋州,在海南的自然环境中领略大好河山。“垂天雌霓云端下,快意雄风海上来”一联,出自东坡之口,奇景奇笔,快人快语,可以说,造化为东坡三年的儋州生活助了一臂之力。有了这种内心的豁达与坚韧,再加上朋友们不遗余力的精神鼓励与物质帮助,或千里来访,或远书致物,或诗词唱和,使谪居生活平添了温暖与亮度。而日常所处的黎族邻里与乡亲,更是与他深情款款,黎子云、春梦婆等都是他写给朋友信中的感恩对象——

北船不到米如珠,醉饱萧条半月无。

明日东家当祭灶,只鸡斗酒定膰吾。

这几天没吃饱,明天肯定能吃到房东的鸡和酒啦,这首诗似乎让我们看到东坡脸上的笑容与内心的期待。

东坡临老,还万死投荒,就他个人来说,似乎是不幸的,但东坡不幸,海南幸,儋州幸。田间劝民农桑,“载酒堂”里教化百姓,掘井,治病,酿酒,儋州因了苏东坡的到来,百姓生病的少了,田头耕耘的多了,不知科举何物的地方,竟然也出了进士,并从此绵延不绝。

时光荏苒,一千年弹指一挥间。迈步今天的儋州,依然见得到东坡的遗响遗韵,东坡帽,东坡井,东坡路,东坡话,东坡书院。东坡身归太虚九百来年,人们对他的怀念却万古长存。

1101年,东坡离开海南北归中原,过润州时,有人问他:“海南风土人情如何?”他回答:“风土极善,人情不恶。”短短八字,道出苏子与海南与儋州那种深厚的情缘。

“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”流放归来,这位六十五岁的老人面对苍天大海,喊出豪迈的心声。

一个人可以被毁灭,但决不可以被打败。海明威说的,就是苏东坡这样的人。

我们在路上耽搁得太久。儋州市政府所在地那大镇有个“石屋村”,作为红色旅游的一个点,指定要参观。等我们去中和镇参观东坡书院时,已差不多是黄昏时分了。虽说吃了闭门羹,但我的内心仍是喜悦的。得以亲临这方神圣的土地,得以近距离接近这位伟人,摸一下东坡井沿,戴一次东坡笠帽,走一程东坡马路,吃一块东坡椰饼,于我,不失为一种精神享受。