■顾志锦

1951年6月,我所在的中国人民志愿军某师从朝鲜海防向五圣山、上甘岭一带进军。天降大雨,大家都没有雨具。有一位姓萧的干部把自己从国内带来的一条军毯割撕成两半,将其中半条披在我的身上。从此,我一直将这半条军毯带在身边。它见证了志愿军艰苦作战的历史,也见证了我个人的成长历程,到现在快七十年了。每当我看到它,就仿佛回到了那硝烟弥漫的战斗岁月……

当年战场上获赠的半条军毯,顾志锦保留至今

千里行军赴战场

1950年,我还是个16岁的半大小伙子,在九兵团知识青年训练班学习7个月后,被分配到某师政治部任文化教员。那年9月部队由上海北移山东滕县,我告别家乡和亲人,10月到达辽宁省集结,11月20日便从吉林临江跨过鸭绿江入朝参战。

为急于参加第二次战役东线作战,我们每晚行军都在80里路以上。时值冬季,风急雪大,道路冰滑,非常难走。我记得,一天晚上我们爬大山,连续七八个小时后才到山顶。下山时我大步跨进,一开始还觉得挺轻松省力的,可过了一段时间,我的脚脖子就肿起来了,越走越肿,痛得我直流眼泪。组长范清濂看到我这个狼狈的样子,赶紧帮我扛背包,安抚我,鼓励我。之后的我紧紧咬着牙,始终在队伍里快步前行,直到第二天上午7点,我们才到达宿营地,走了整整125里路。行军一周后,粮食吃完了,其实当晚出发前每人只吃了三个土豆,可大家还是坚持到底了。

刚进村住下,我们没有听到敌机盘旋的声音,也没有听到防空哨兵的报警声。可是非常突然地就听到周围响起“哒哒哒”的机枪声和敌机从高空俯冲下来的隆隆轰鸣声。我学着老兵的样子,沉着地把身子紧贴墙壁,没有往外跑,敌机扫了一阵后,没有发现目标就飞走了。

记得之后最后一晚行军,天亮时我们到达战场黄草岭。这里满是散兵坑,我们阻击南逃敌人的战斗已经结束,在山坡上山沟里可以看到被击毁的敌军坦克、汽车。整个战役,我们把骄横的敌人打回到三八线。战后,敌军自己宣布,这个王牌师在这次战役中战斗减员4418人,冻伤冻死7313人,受到重创。在全科作战总结会上,我获得了四等功,会上表扬我,说我小小年纪,走了那么多路,能吃苦,很坚强。

搜集敌军文书

1951年3月,我们正在永兴、五老里地区休整,奉命参加第四次战役第二阶段防御作战。部队经过8昼夜急行军,到达“三八线”南的议政府、抱川一线,苦战了38个日日夜夜。4月22日晚,志愿军发起第五次战役,全师当即从防御阵地出击,跃出战壕,转入进攻。这时,我们文教组受命搜集敌军文书和翻译的任务。23日早饭过后,全组4人迅速出发,在战场上仔细搜寻。我是个初中生,英文认识并不多,根本看不懂文书内容,可是我知道任务的艰巨。只要有英文字母的文书、信函,哪怕一页纸,一张字条,我都认认真真地搜集。直到晚上,大家把搜集到的集中起来交给上级。

下一日,我们突然接到通知,说前线送来一个俘虏,让我们到师指挥所帮忙翻译。我们组的关书家是个大学生,会讲英语。到指挥所后,沈师长立即开始审问。俘虏供认,他是敌军某师的一个士兵,并详细交代了所在部队的人数、装备情况及行动去向。问了不长时间,沈师长大手一挥,让战士把俘虏押送到军部。这时,敌人的炮弹从我们头上飞过,远远地落在身后。全组随指挥所快速前移,继续在战场搜集敌军文书。全师出击三四天完成第五次战役第一阶段作战任务后,奉命撤至东海岸通川、淮阳地区布防,准备抗击可能再次从元山登陆的敌人。

半条军毯见真情

1951年6月中旬,我部到达五圣山、上甘岭地区进行坚守防御作战不久,美军利用雨季洪水泛滥的机会,出动大批飞机狂轰滥炸,对我军发动了以切断运输线为目的的“绞杀战”。桥梁炸断了,公路破坏了,部队弹药不足,粮秣奇缺。为了战胜困难,我们每天到炸平的住宅旁和田地里挖野菜,炊事班半菜半粮,或握成菜团,或烙出馅饼,度过了粮荒。当时驮拉大炮和运输车辆的都是军马,上级号召机关人员割马草支援。科里的干部们下连队工作了,我就承担起这个任务。在割草的时候,敌人的炮弹不断打来,敌人的飞机在头顶也嗡嗡直叫,我不顾一切,挥舞镰刀,几天后割下来的青草堆成一座小山,由派来的马车拉走了。

在五次战役转移阶段,我师由海防地区向五圣山、上甘岭阵地急进。一天行军前突然下起瓢泼大雨。我没有雨具,正在发愁,旁边的萧书记毫不犹豫地拿出一把小刀,把披在身上的军毯割开一个口子,然后使劲一撕,将半条军毯递给我。从此之后,我在朝鲜战场多次用它遮风挡雨,或作为褥子暖身。时至今日,已经70年了,我仍珍藏着这件唯一从朝鲜带回来的纪念品。

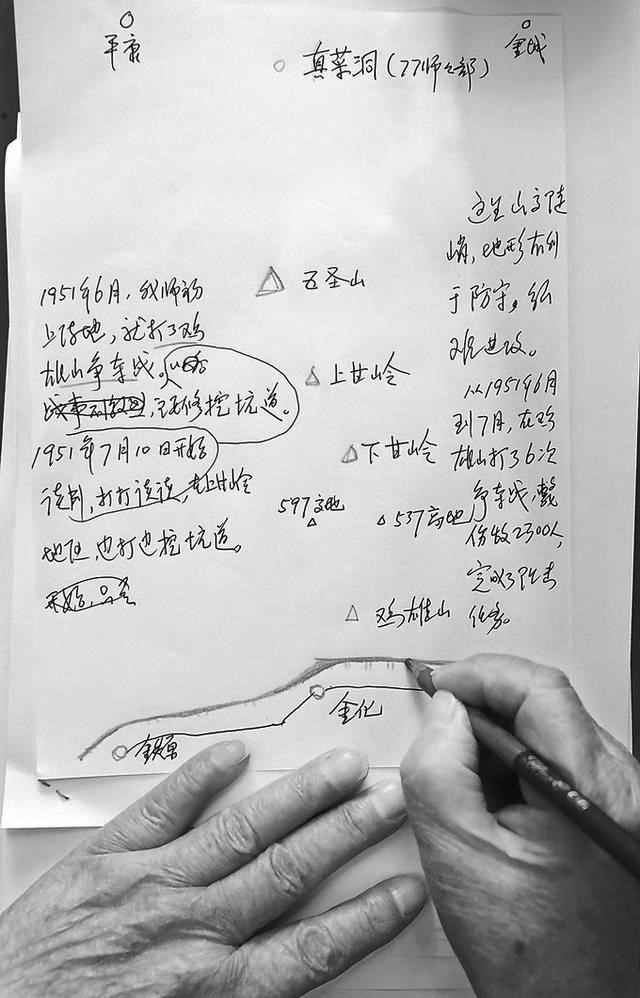

那年9月,我调到师司令部当文印员,负责刻印作战文书。驻地真菜洞没有民宅,在山沟里挖个地堡,面积很小,只够三四个人工作、居住。每次工作,我都要伏在一张矮桌子上,一干就是几个小时。我不知累,不知苦,只想着按时把战斗文书刻写、油印出来,心里就非常痛快。记得有一次睡下了,突然来了紧急任务,我就在一盏豆油灯下,借着微微的灯光,忙了一个通宵,直到太阳从东方升起,我才放下铁笔。还有一次,刘长胜参谋带我白天晚上干了一段日子,按时完成了刻写炮兵教材的紧急任务。由于停战谈判已经开始,为了争取有利的谈判条件,前线的战斗更加频繁,我们的工作量也不断增多。在我刻印的战斗文书里,经常出现鸡雄山争夺战、西方山阻击战以及五圣山、上甘岭、下甘岭这些名称,印象深刻,至今不忘。

给前沿部队送粮

那年10月后,师机关的供应状况有了改善,但敌人仍紧紧封锁通往前沿的道路,机关指战员经常不顾安危给扼守五圣山、上甘岭的前沿部队运送粮秣弹药,我也多次参加。一次,天刚亮我们就从驻地出发,在师后勤部粮站,每人扛了一袋大米后直奔前沿。走了一阵,天大亮了,敌机在高空侦察,我们迅速疏散、伪装,待敌机远去又继续前行。过了一段时间,我们开始从北坡爬山。山口,是敌炮的封锁点。带队的同志很有经验,爬到半山腰时告知大家原地休息,养足力气。20分钟后,我们迅速接近山口。突然,几发炮弹在山口爆炸。等了一小回儿,传来带队人急迫的命令:“快!快!快通过!”我不知从哪里来的力气,飞速地越过山口,跑到南坡。在那里,我大口大口喘着粗气,汗不断地往下流,内衣湿透了,肩膀压痛了,顾不得这一切,迅速下到南坡山腰,在一个指定的小树林里放下米袋就往回走。回来过山口时没有遇到炮袭,比较顺利地回到居住地了。

我们在五圣山地区坚守了近10个月,1952年3月把上甘岭阵地移交给某师。在近10个月的坚守作战之后,我随部队于1952年回国。

这是一段难忘的岁月,我们志愿军就是凭着这种不怕牺牲的精神战胜了强大的敌人,捍卫了和平。今后我还要向更多的年轻人讲述当年的故事,将志愿军的精神传承下去。

(注:顾志锦,我市钟埭街道人,1950年2月参军,11月入朝,先后参加第二、第四、第五次战役。1951年6月起,又在五圣山、上甘岭阵地防御联合国军的进攻,直到1952年5月回国。回国后长期在部队工作,1988年被授予大校军衔,1989年从总参谋部装甲兵部工作岗位上退休,现在北京居住。本文部分资料由周真光提供。)

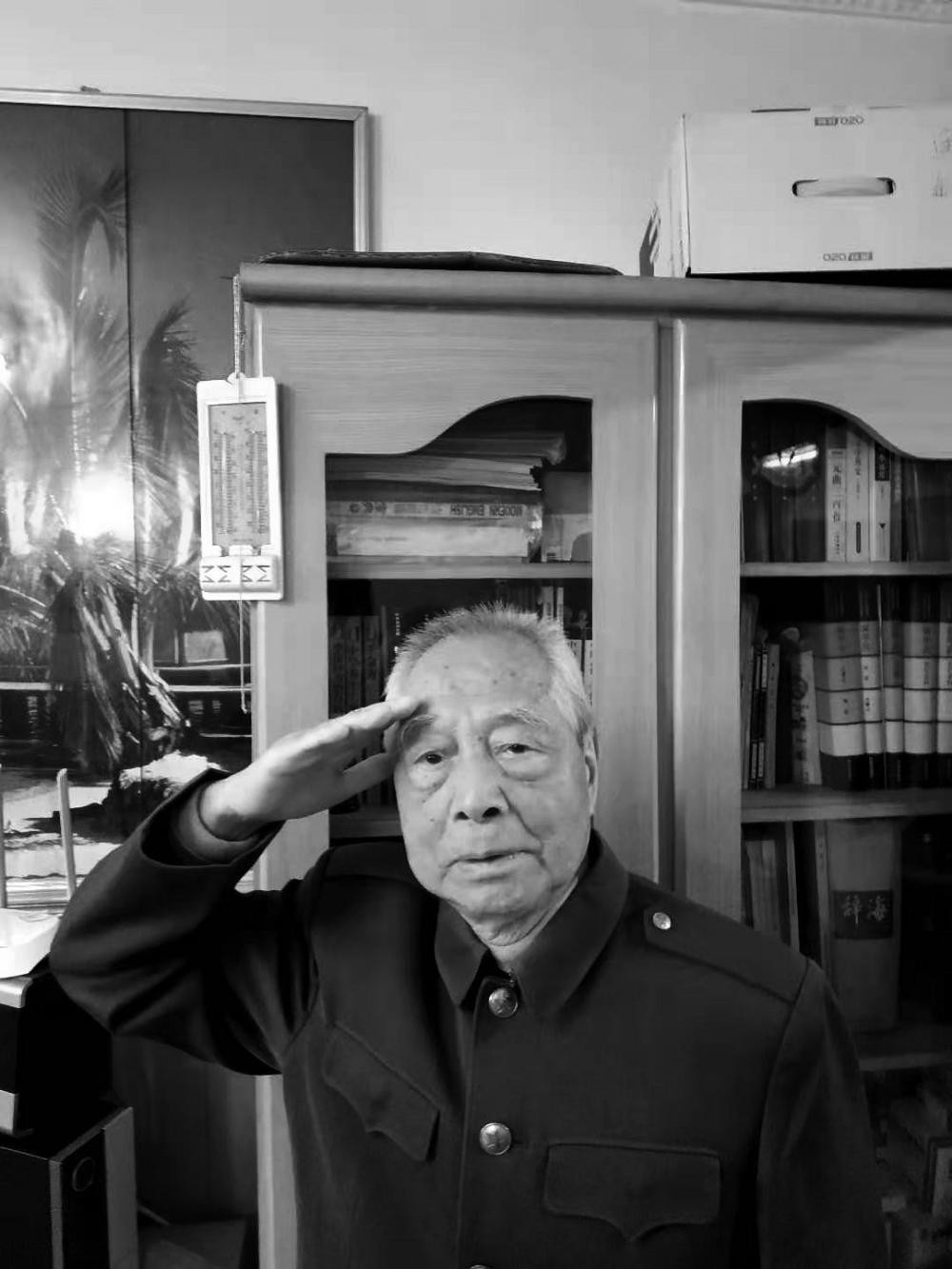

顾志锦穿上军装追忆军旅生涯

顾志锦手绘五圣山地区敌我形势图

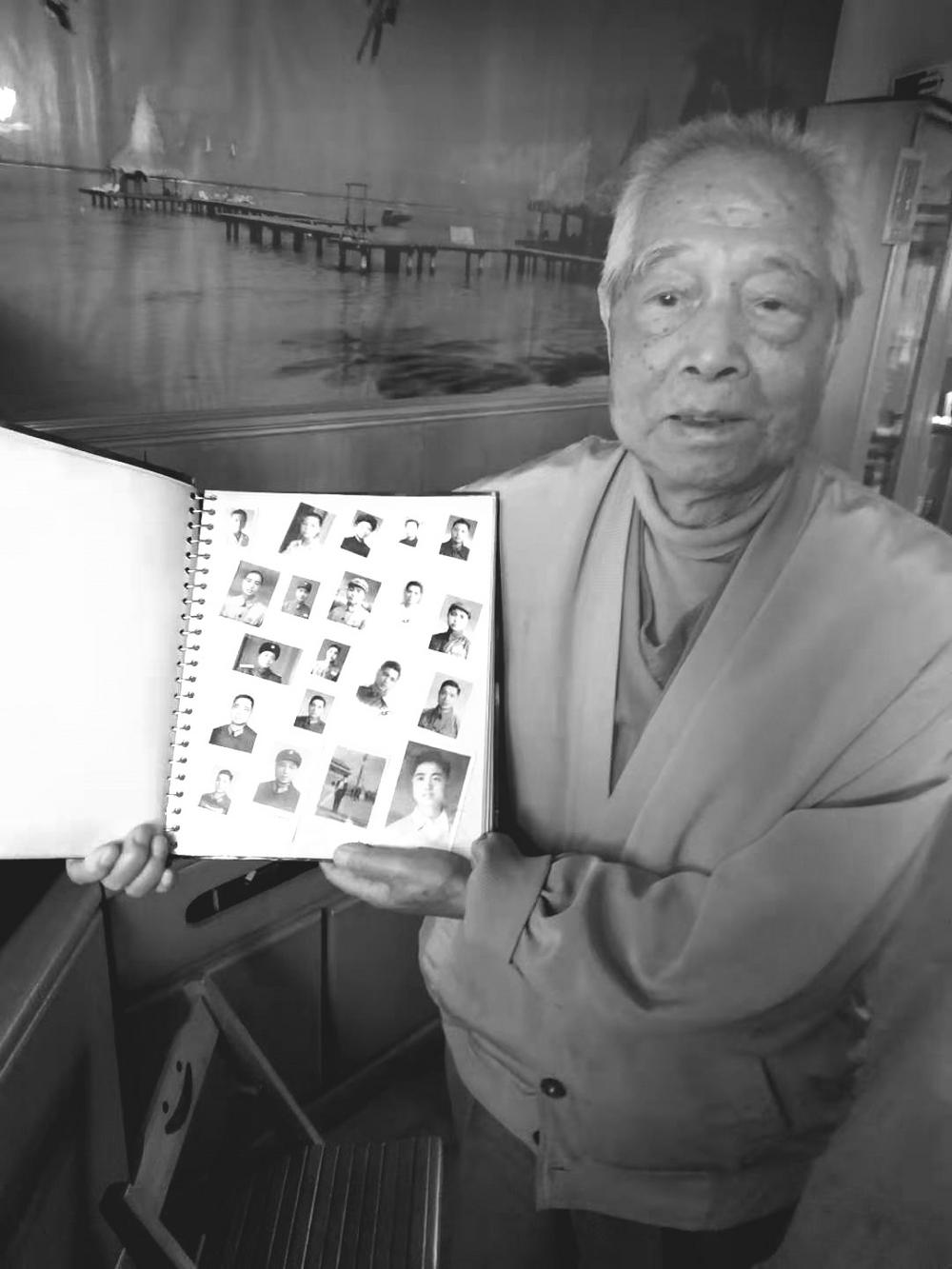

顾志锦展示老照片