倪俊龙

说起“西瓜”和“西瓜灯”,快进入古稀之年的我依然兴奋不已。

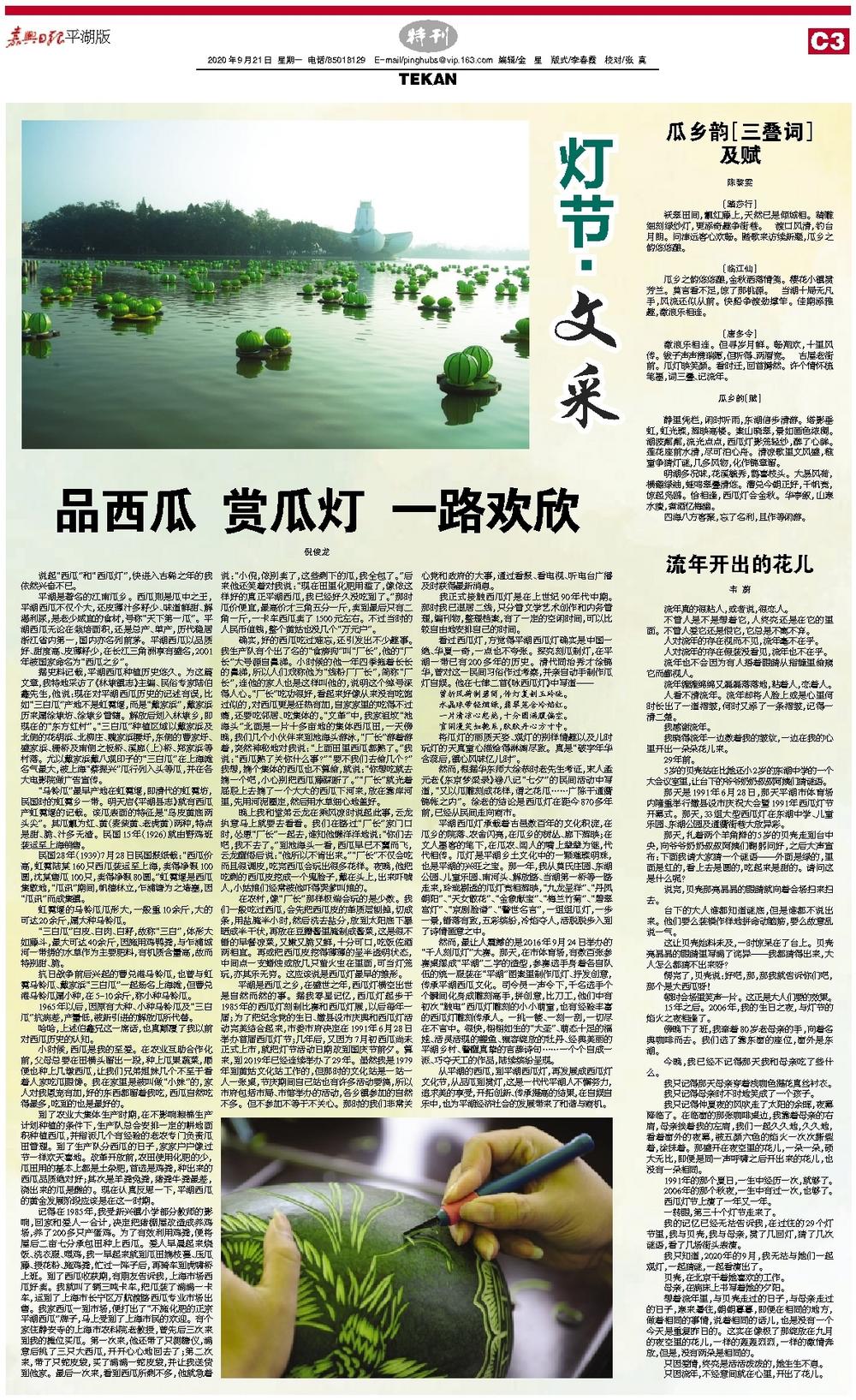

平湖是著名的江南瓜乡。西瓜则是瓜中之王,平湖西瓜不仅个大,还皮薄汁多籽少、味道鲜甜、解渴利尿,是老少咸宜的食材,号称“天下第一瓜”。平湖西瓜无论在栽培面积,还是总产、单产,历代稳居浙江省内第一,国内亦名列前茅。平湖西瓜以品质好、甜度高、皮薄籽少,在长江三角洲享有盛名,2001年被国家命名为“西瓜之乡”。

据史料记载,平湖西瓜种植历史悠久。为这篇文章,我特地采访了《林埭镇志》主编、民俗专家陆伯鑫先生,他说:现在对平湖西瓜历史的记述有误,比如“三白瓜”产地不是虹霓堰,而是“戴家浜”,戴家浜历来属徐埭坊、徐埭乡管辖。解放后划入林埭乡,即现在的“东方红村”。“三白瓜”种植区域以戴家浜及北侧的花胡浜、北柳庄、魏家浜腰圩,东侧的曹家圩、盛家浜、栅桥及南侧之板桥、溪廊(上)桥、郑家浜等村落。尤以戴家浜戴八观印子的“三白瓜”在上海滩名气最大,被上海“蔡振兴”瓜行列入头等瓜,并在各大电影院做广告宣传。

“马铃瓜”最早产地在虹霓堰,即清代的虹霓坊,民国时的虹霓乡一带。明天启《平湖县志》就有西瓜产虹霓堰的记载。该瓜表面的特征是“鸟皮黄底两头尖”。其瓜瓤为红、黄(麦柴黄、老虎黄)两种,特点是甜、脆、汁多无渣。民国15年(1926)就由野鸡班装运至上海销售。

民国28年(1939)7月28日民国报纸载:“西瓜价高,虹霓陆某160只西瓜装运至上海,卖得净银100圆,沈某售瓜100只,卖得净银80圆。”虹霓堰是西瓜集散地,“瓜讯”期间,帆樯林立,乍浦塘为之堵塞,因“瓜讯”而成集镇。

虹霓堰的马铃瓜瓜形大,一般重10余斤,大的可达20余斤,属大种马铃瓜。

“三白瓜”白皮、白肉、白籽,故称“三白”,体形大如藤斗,最大可达40余斤,因施用鸡鸭粪,与乍浦城河一带捞的水草作为主要肥料,有机质含量高,故而特别甜、脆。

抗日战争前后兴起的曹兑港马铃瓜,也曾与虹霓马铃瓜、戴家浜“三白瓜”一起扬名上海滩,但曹兑港马铃瓜属小种,在5-10余斤,称小种马铃瓜。

1965年以后,因原有大种、小种马铃瓜及“三白瓜”抗病差,产量低,被新引进的解放瓜所代替。

哈哈,上述伯鑫兄这一席话,也真颠覆了我以前对西瓜历史的认知。

小时候,西瓜是我的至爱。在农业互助合作化前,父母总要在田横头留出一段,种上瓜果蔬菜,顺便也种上几墩西瓜,让我们兄弟姐妹几个不至于看着人家吃瓜眼馋。我在家里是被叫做“小妹”的,家人对我恩宠有加,好的东西都留着我吃,西瓜自然吃得最多,吃到的也是最好的。

到了农业大集体生产时期,在不影响粮棉生产计划种植的条件下,生产队总会安排一定的耕地面积种植西瓜,并指派几个有经验的老农专门负责瓜田管理。到了生产队分西瓜的日子,家家户户像过节一样欢天喜地。改革开放前,农田使用化肥的少,瓜田用的基本上都是土杂肥,首选是鸡粪,种出来的西瓜品质绝对好;其次是羊粪兔粪,猪粪牛粪最差,浇出来的瓜是酸的。现在认真反思一下,平湖西瓜的黄金发展阶段应该是在这一时期。

记得在1985年,我受新兴镇小学部分教师的影响,回家和爱人一合计,决定把猪棚屋改造成养鸡场,养了200多只产蛋鸡。为了有效利用鸡粪,便将屋后二亩七分承包田种上西瓜。爱人早晨起来烧饭、洗衣服、喂鸡,我一早起来就到瓜田摘枝蔓、压瓜藤、授花粉、施鸡粪,忙过一阵子后,再骑车到虎啸桥上班。到了西瓜收获期,有朋友告诉我,上海市场西瓜好卖。我就叫了辆三吨卡车,把瓜装了满满一卡车,运到了上海市长宁区万航渡路西瓜专业市场出售。我家西瓜一到市场,便打出了“不施化肥的正宗平湖西瓜”牌子,马上受到了上海市民的欢迎。有个家住静安寺的上海市农科院老教授,曾先后三次来到我的摊位买瓜。第一次来,他还带了只测糖仪,满意后挑了三只大西瓜,开开心心地回去了;第二次来,带了只蛇皮袋,买了满满一蛇皮袋,并让我送货到他家。最后一次来,看到西瓜所剩不多,他就急着说:“小倪,侬别卖了,这些剩下的瓜,我全包了。”后来他还笑着对我说:“现在田里化肥用滥了,像侬这样好的真正平湖西瓜,我已经好久没吃到了。”那时瓜价便宜,最高价才三角五分一斤,卖到最后只有二角一斤,一卡车西瓜卖了1500元左右。不过当时的人民币值钱,整个黄姑也没几个“万元户”。

确实,好的西瓜吃过难忘,还引发出不少趣事。我生产队有个出了名的“食痨狗”叫“厂长”,他的“厂长”大号源自鼻涕。小时候的他一年四季拖着长长的鼻涕,所以人们戏称他为“线粉厂厂长”,简称“厂长”,连他的家人也是这样叫他的,说明这个绰号深得人心。“厂长”吃功很好,看起来好像从来没有吃饱过似的,对西瓜更是狂热有加,自家家里的吃得不过瘾,还要吃邻居、吃集体的。“文革”中,我家祖坟“池海头”北面是一片十多亩地的集体西瓜田,一天傍晚,我们几个小伙伴来到池海头游泳,“厂长”游着游着,突然神秘地对我说:“上面田里西瓜都熟了。”我说:“西瓜熟了关你什么事?”“要不我们去偷几个?”我想,摘个集体的西瓜也不算偷,就说:“你想吃就去摘一个吧,小心别把西瓜藤踩断了。”“厂长”就光着屁股上去摘了一个大大的西瓜下河来,放在靠岸河里,先用河泥圈定,然后用水草细心地盖好。

晚上我和堂弟云龙在乘风凉时说起此事,云龙执意马上就要去看看。我们在路过“厂长”家门口时,怂恿“厂长”一起去,谁知他懒洋洋地说:“你们去吧,我不去了。”到池海头一看,西瓜早已不翼而飞,云龙醒悟后说:“他所以不肯出来。”“厂长”不仅会吃而且很调皮,吃完西瓜会玩出很多花样。夜晚,他把吃剩的西瓜皮挖成一个鬼脸子,戴在头上,出来吓唬人,小姑娘们经常被他吓得哭爹叫娘的。

在农村,像“厂长”那样极端会玩的是少数。我们一般吃过西瓜,会先把西瓜皮的革质层刨掉,切成条,用盐腌半小时,然后洗去盐分,放到太阳底下暴晒成半干状,再放在豆瓣酱里腌制成酱菜,这是很不错的早餐凉菜,又嫩又脆又鲜,十分可口,吃饭佐酒两相宜。再或把西瓜皮挖得薄薄的呈半透明状态,中间点一支蜡烛或放几只萤火虫在里面,可当灯笼玩,亦其乐无穷。这应该说是西瓜灯最早的雏形。

平湖是西瓜之乡,在盛世之年,西瓜灯横空出世是自然而然的事。据我零星记忆,西瓜灯起步于1985年的西瓜灯刻制比赛和西瓜灯展,以后每年一届;为了把纪念党的生日、撤县设市庆典和西瓜灯活动完美结合起来,市委市府决定在1991年6月28日举办首届西瓜灯节;几年后,又因为7月初西瓜尚未正式上市,就把灯节活动日期改到国庆节前夕。算来,到2019年已经连续举办了29年。虽然我是1979年到黄姑文化站工作的,但那时的文化站是一站一人一张桌,节庆期间自己站也有许多活动要搞,所以市府包括市局、市馆举办的活动,各乡镇参加的自然不多。但不参加不等于不关心。那时的我们非常关心党和政府的大事,通过看报、看电视、听电台广播及时获得最新消息。

我正式接触西瓜灯是在上世纪90年代中期。那时我已退居二线,只分管文学艺术创作和内务管理,编刊物,整理档案,有了一定的空闲时间,可以比较自由地安排自己的时间。

看过西瓜灯,方觉得平湖西瓜灯确实是中国一绝、华夏一奇,一点也不夸张。探究刻瓜制灯,在平湖一带已有200多年的历史。清代同治秀才徐锦华,曾对这一民间习俗作过考察,并亲自动手制作瓜灯自娱。他在七律二首《咏西瓜灯》中写道——

曾折风荷制碧筒,传灯复剖玉玲珑。

水晶球带轻烟绿,翡翠笼含冷焰红。

一片清凉心忽热,十分圆满腹偏空。

官闲漫笑如匏系,耿耿丹心方寸中。

将瓜灯的丽质天姿、观灯的别样情趣以及儿时玩灯的天真童心描绘得淋漓尽致。真是“破字年华含蕊后,镇心风味忆儿时”。

然而,根据华东师大徐恭时老先生考证,宋人孟元老《东京梦梁录》卷八记“七夕”的民间活动中写道,“又以瓜雕刻成花样,谓之花瓜……广陈于通衢锦帐之内”。徐老的结论是西瓜灯在距今870多年前,已经从民间走向商市。

平湖西瓜灯承载着古邑数百年的文化积淀,在瓜乡的院落、农舍闪亮,在瓜乡的树丛、廊下辉映;在文人墨客的笔下,在瓜农、闾人的嘴上辈辈为继,代代相传。瓜灯是平湖乡土文化中的一颗璀璨明珠,也是平湖的兴旺之宝。那一年,我从莫氏庄园、东湖公园、儿童乐园、南河头、解放路、当湖第一桥等一路走来,玲珑剔透的瓜灯竞相辉映,“九龙呈祥”、“丹凤朝阳”、“天女散花”、“金象献宝”、“梅兰竹菊”、“碧翠宫灯”、“京剧脸谱”、“警世名言”,一组组瓜灯,一步一景,错落有致,五彩缤纷,冷焰夺人,活脱脱步入到了诗情画意之中。

然而,最让人震撼的是2016年9月24日举办的“千人刻瓜灯”大赛。那天,在市体育场,有数百张参赛桌摆成“平湖”二字的造型,参赛选手身着各自队伍的统一服装在“平湖”图案里制作瓜灯、抒发创意,传承平湖西瓜文化。司令员一声令下,千名选手个个瞬间化身成雕刻高手,拼创意,比刀工,他们中有初次“触电”西瓜灯雕刻的小小萌童,也有经验丰富的西瓜灯雕刻传承人。一挑一镂、一刻一刮,一切尽在不言中。很快,栩栩如生的“大圣”、萌态十足的福娃、活灵活现的鲤鱼、雍容绽放的牡丹、经典美丽的平湖乡村、警醒真挚的言辞诗句……一个个自成一派、巧夺天工的作品,陆续缤纷呈现。

从平湖的西瓜,到平湖西瓜灯,再发展成西瓜灯文化节,从品瓜到赏灯,这是一代代平湖人不懈努力,追求美的享受,开拓创新、传承提高的结果,在自娱自乐中,也为平湖经济社会的发展带来了和谐与商机。