清末周光瑞的《盐溪渔唱》第二首云:

海滨南望尽盐田,煮海为盐入市廛。

不见盐官旧衙署,镇名犹是说衙前。

诗后注:“邑城东北四十五里,有衙前镇。旧芦沥场署在镇西北,故镇名‘衙前’。见《邑志・芦沥场图》,旧署久废。”在平湖尚无县治衙门之前,明洪武元年(1368年),在盐溪镇西北始建芦沥场盐课大使署,俗称盐衙门。这一举措,给盐溪一带带来了生机与活力。

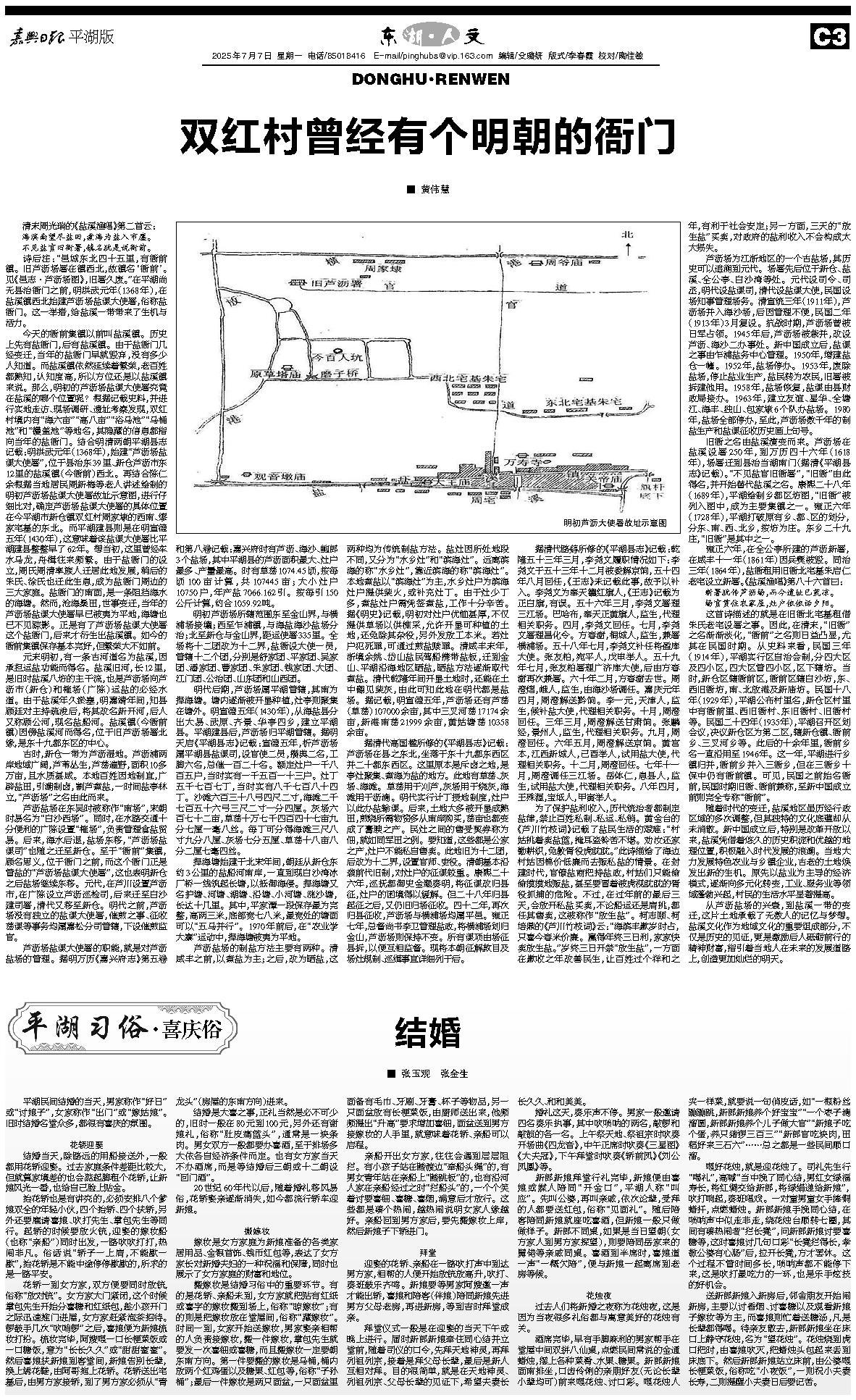

今天的衙前集镇以前叫盐溪镇。历史上先有盐衙门,后有盐溪镇。由于盐衙门几经变迁,当年的盐衙门早就毁弃,没有多少人知道。而盐溪镇依然延续着繁荣,老百姓都熟知,认知度高,所以方位还是以盐溪镇来说。那么,明初的芦沥场盐课大使署究竟在盐溪的哪个位置呢?根据记载史料,并进行实地走访、现场调研、遗址考察发现,双红村境内有“海六亩”“高八亩”“浴马池”“马桶池”和“镬盖池”等地名,其隐藏的信息都指向当年的盐衙门。结合明清两朝平湖县志记载:明洪武元年(1368年),始建“芦沥场盐课大使署”,位于县治东39里、新仓芦沥市东12里的盐溪镇(今衙前)西北。再结合陈仁余根据当地居民周新梅等老人讲述绘制的明初芦沥场盐课大使署故址示意图,进行仔细比对,确定芦沥场盐课大使署的具体位置在今平湖市新仓镇双红村周家埭的西南、缪家宅基的东北。而平湖建县则是在明宣德五年(1430年),这意味着该盐课大使署比平湖建县整整早了62年。想当初,这里曾经车水马龙,舟楫往来频繁。由于盐衙门的设立,周氏周清率族人迁居此地发展,稍后的朱氏、徐氏也迁此生息,成为盐衙门周边的三大家庭。盐衙门的南面,是一条阻挡海水的海塘。然而,沧海桑田,世事变迁,当年的芦沥场盐课大使署早已被夷为平地,海塘也已不见踪影。正是有了芦沥场盐课大使署这个盐衙门,后来才衍生出盐溪镇。如今的衙前集镇保存基本完好,但繁荣大不如前。

元末明初,有一条古河道名为盐溪,因承担运盐功能而得名。盐溪旧河,长12里,是旧时盐溪八坊的主干流,也是芦沥场向芦沥市(新仓)和榷场(广陈)运盐的必经水道。由于盐溪年久淤塞,明嘉靖年间,知县顾廷对主持疏浚后,将其改名新开河,后人又称顾公河,现名盐船河。盐溪镇(今衙前镇)因傍盐溪河而得名,位于旧芦沥场署北缘,是东十九都东区的中心。

古时,新仓一带为芦沥湿地。芦沥浦两岸地域广阔,芦苇丛生,芦荡遍野,面积10多万亩,且水质甚咸。本地百姓因地制宜,广辟盐田,引潮制卤,割芦煮盐,一时间盐亭林立,“芦沥场”之名由此而来。

芦沥盐场在东吴时被称作“南场”,宋朝时易名为“白沙西场”。同时,在水路交通十分便利的广陈设置“榷场”,负责管理食盐贸易。后来,海水后退,盐场东移,“芦沥场盐课司”也随之迁至新仓。至于“衙前”集镇,顾名思义,位于衙门之前,而这个衙门正是管盐的“芦沥场盐课大使署”,这也表明新仓之后盐场继续东移。元代,在芦川设置芦沥市,在广陈设立芦沥巡检司,后来迁至白沙建司署,清代又移至新仓。明代之前,芦沥场没有独立的盐课大使署,催煎之事、征收荡课等事务均属嘉松分司管辖,下设催煎监官。

芦沥场盐课大使署的职能,就是对芦沥盐场的管理。据明万历《嘉兴府志》第五卷和第八卷记载:嘉兴府时有芦沥、海沙、鲍郎3个盐场,其中平湖县的芦沥面积最大、灶户最多、产量最高。时有草荡1074.45顷,按每顷100亩计算,共107445亩;大小灶户10750户,年产盐7066.162引。按每引150公斤计算,约合1059.92吨。

明初芦沥场所辖范围东至金山界,与横浦场接壤;西至乍浦镇,与海盐海沙盐场分治;北至新仓与金山界,距运使署335里。全场将十二团改为十二界,盐衙设大使一员,管辖十二个团,分别是舒家团、平家团、吴家团、潘家团、曹家团、朱家团、钱家团、大团、江门团、公治团、山东团和山西团。

明代后期,芦沥场属平湖管辖,其南为捍海塘。塘内逐渐被开垦种植,灶亭则聚集在塘外。明宣德五年(1430年),从海盐县分出大易、武原、齐景、华亭四乡,建立平湖县。平湖建县后,芦沥场归平湖管辖。据明天启《平湖县志》记载:宣德五年,析芦沥场属平湖县盐课司,设官使二员,攒典二名,工脚六名,总催一百二十名。额定灶户一千八百五户,当时实有一千五百一十三户。灶丁五千七百七丁,当时实有八千七百八十四丁。沙滩六百三十八弓四尺二寸,海滩二千七百五十六弓三尺二寸一分四厘。灰场六百七十二亩,草荡十万七千四百四十七亩九分七厘一毫八丝。每丁可分得海滩三尺八寸九分八厘、灰场七分五厘、草荡十八亩八分二厘七毫四丝。

捍海塘始建于北宋年间,朝廷从新仓东约3公里的盐船河南岸,一直到现白沙湾冰厂桥一线筑起长塘,以抵御海侵。捍海塘又名护塘、河塘、湖塘、沿塘、小河塘、涨沙塘,长达十几里。其中,平家潭一段保存最为完整,高两三米,底部宽七八米,最宽处的塘面可以“五马并行”。1970年前后,在“农业学大寨”运动中,捍海塘被夷为平地。

芦沥盐场的制盐方法主要有两种。清咸丰之前,以煮盐为主;之后,改为晒盐,这两种均为传统制盐方法。盐灶因所处地段不同,又分为“水乡灶”和“滨海灶”。远离滨海的称“水乡灶”,靠近滨海的称“滨海灶”。本地煮盐以“滨海灶”为主,水乡灶户为滨海灶户提供柴火,或补充灶丁。由于灶少丁多,煮盐灶户需凭签煮盐,工作十分辛苦。据《明史》记载,明初对灶户优恤甚厚,不仅提供草场以供樵采,允许开垦可种植的土地,还免除其杂役,另外发放工本米。若灶户犯死罪,可通过煎盐赎罪。清咸丰末年,浙境余姚、岱山盐民驾船携带盐板,迁到金山、平湖沿海地区晒盐,晒盐方法逐渐取代煮盐。清代乾隆年间开垦土地时,还能在土中翻见柴灰,由此可知此地在明代都是盐场。据记载,明宣德五年,芦沥场还有芦荡(草荡)107000余亩,其中三叉河荡17174余亩,新港南荡21999余亩,黄姑塘荡10358 余亩。

据清代高国楹所修的《平湖县志》记载:芦沥场在县之东北,坐落于东十九都东西区并二十都东西区。这里原本是斥卤之地,是亭灶聚集、煮海为盐的地方。此地有草荡、灰场、海滩。草荡用于刈芦,灰场用于烧灰,海滩用于沥滴。明代实行计丁授地制度,灶户以此办盐输课。后来,土地大多被开垦成熟田,煎烧所需物资多从南岸购买,荡亩也都变成了膏腴之产。民灶之间的售受契券称为佃,就如同军田之例。要知道,这些都是公家之产,灶户不能私自售卖。此地旧为十二团,后改为十二界,设置官师、吏役。清朝基本沿袭前代旧制,对灶户的征课较重。康熙二十六年,巡抚都御史金题奏明,将征课改归县征,灶户的困境得以缓解。但二十八年归县起征之后,又仍旧归场征收。四十二年,再次归县征收,芦沥场与横浦场均属平邑。雍正七年,总督尚书李卫管理盐政,将横浦场划归金山,芦沥场则保持不变。所有课项由场征县拆,以便互相监督。现将本朝征解款目及场灶规制、巡缉事宜详细列于后。

据清代路錞所修的《平湖县志》记载:乾隆五十三年三月,李尧文履职情况如下:李尧文于五十三年十二月被委解京饷,五十四年八月回任,《王志》未记载此事,故予以补入。李尧文为奉天镶红旗人,《王志》记载为正白旗,有误。五十六年三月,李尧文署理三江场。巴哈布,奉天正黄旗人,监生,代理相关职务。四月,李尧文回任。七月,李尧文署理昌化令。方春澍,桐城人,监生,兼署横浦场。五十八年七月,李尧文补任将盈库大使。张友柏,宛平人,戊申举人。五十九年七月,张友柏署理广济库大使,后由方春澍再次兼署。六十年二月,方春澍去世。周澄熠,峨人,监生,由海沙场调任。嘉庆元年四月,周澄解送黔饷。李一元,天津人,监生,候补盐大使,代理相关职务。十月,周澄回任。三年三月,周澄解送甘肃饷。张麟经,景州人,监生,代理相关职务。九月,周澄回任。六年五月,周澄解送京饷。黄宫本,江西新城人,己酉举人,试用盐大使,代理相关职务。十二月,周澄回任。七年十一月,周澄调任三江场。岳体仁,息县人,监生,试用盐大使,代理相关职务。八年四月,王殊渥,宝坻人,甲寅举人。

为了保护盐利收入,历代统治者都制定盐律,禁止百姓私制、私运、私销。黄金台的《芦川竹枝词》记载了盐民生活的艰难:“村姑挑着卖盐篮,掩耳盗铃苦不堪。劝汝还家勤耕织,免教胥役虎眈眈。”此诗描绘了海边村姑因棉价低廉而去贩私盐的情景。在封建时代,官僚盐商把持盐政,村姑们只能偷偷摸摸地贩盐,甚至要冒着被虎视眈眈的胥役抓捕的危险。不过,在过年前的最后三天,会放开私盐买卖,不论船运还是肩挑,都任其售卖,这被称作“放生盐”。柯志颐、柯培鼎的《芦川竹枝词》云:“海滨丰歉岁时占,只喜今春米价廉。赢得年终三日利,家家快卖放生盐。”岁终三日开禁“放生盐”,一方面在歉收之年改善民生,让百姓过个祥和之年,有利于社会安定;另一方面,三天的“放生盐”买卖,对政府的盐利收入不会构成太大损失。

芦沥场为江浙地区的一个古盐场,其历史可以追溯到元代。场署先后位于新仓、盐溪、全公亭、白沙湾等处。元代设司令、司丞,明代设盐课司,清代设盐课大使,民国设场知事管理场务。清宣统三年(1911年),芦沥场并入海沙场,后因管理不便,民国二年(1913年)3月复设。抗战时期,芦沥场曾被日军占领。1945年后,芦沥场被裁并,改设芦沥、海沙二办事处。新中国成立后,盐课之事由乍浦盐务中心管理。1950年,增建盐仓一幢。1952年,盐场停办。1953年,废除盐场,停止盐业生产,盐民转为农民,旧署被拆建他用。1958年,盐场恢复,盐课由县财政局接办。1963年,建立友谊、星华、全塘江、海丰、独山、包家埭6个队办盐场。1980年,盐场全部停办,至此,芦沥场数千年的制盐生产和盐课征收历史画上句号。

旧衙之名由盐溪演变而来。芦沥场在盐溪设署250年,到万历四十六年(1618年),场署迁到县治当湖南门(据清《平湖县志》记载)。“不见盐官旧衙署”,“旧衙”由此得名,并开始替代盐溪之名。康熙二十八年(1689年),平湖绘制乡都区坊图,“旧衙”被列入图中,成为主要集镇之一。雍正六年(1728年),平湖打破原有乡、都、区的划分,分东、南、西、北乡,按坊为庄。东乡二十九庄,“旧衙”是其中之一。

雍正六年,在全公亭所建的芦沥新署,在咸丰十一年(1861年)因兵燹被毁。同治三年(1864年),盐衙租用旧衙北宅基朱启仁老宅设立新署。《盐溪渔唱》第八十六首曰:

新署犹传芦沥场,而今遗址已荒凉。

场官贳住农家屋,灶户依依话夕阳。

这首诗描述的就是在旧衙北宅基租借朱氏老宅设署之事。因此,在清末,“旧衙”之名渐渐淡化,“衙前”之名则日益凸显,尤其在民国时期。从史料来看,民国三年(1914年),平湖实行区自治会制,分四大区及四小区,四大区管四小区,区下辖坊。当时,新仓区辖衙前区,衙前区辖白沙坊,东、西旧衙坊,南、北放港及新庙坊。民国十八年(1929年),平湖公布村里名,新仓区村里中有衙前里、西旧衙村、东旧衙村、旧衙村等。民国二十四年(1935年),平湖召开区划会议,决议新仓区为第二区,辖新仓镇、衙前乡、三叉河乡等。此后的十余年里,衙前乡名一直沿用至1946年。这一年,平湖进行乡镇归并,衙前乡并入三衙乡,但在三衙乡十保中仍有衙前镇。可见,民国之前始名衙前,民国时期旧衙、衙前兼称,至新中国成立前则完全专称“衙前”。

随着时代的变迁,盐溪地区虽历经行政区域的多次调整,但其独特的文化底蕴却从未消散。新中国成立后,特别是改革开放以来,盐溪凭借着悠久的历史积淀和优越的地理位置,积极融入时代发展的浪潮。当地大力发展特色农业与乡镇企业,古老的土地焕发出新的生机。原先以盐业为主导的经济模式,逐渐向多元化转变,工业、服务业等领域蓬勃兴起,村民的生活水平显著提高。

从芦沥盐场的兴衰,到盐溪一带的变迁,这片土地承载了无数人的记忆与梦想。盐溪文化作为地域文化的重要组成部分,不仅是历史的见证,更是激励后人砥砺前行的精神财富,指引着当地人在未来的发展道路上,创造更加灿烂的明天。