文物是安静的聆听者,徜徉于历史的长河里,行走在无声的岁月中。它们选择了沉默,却发出了历史清晰的回响;它们褪淡了色彩,却沉淀了漫长丰厚的时光;它们黯淡了光泽,却点亮了我们寻视的目光。

平湖建县至今只有将近600年,但在这片神奇的土地上已经演绎了6000年的文明史。从上古的马家浜文化时期,历经崧泽文化、良渚文化、马桥文化时期,走过夏商周三朝,更迭秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元明清,直至民国时期,我们的先人都创造了无数的灿烂文化。纵观六千年,每朝每代总有不少遗存,镌刻着久远的历史记忆,饱含着深邃的文化内涵,或端坐在博物馆,或蹲守在生发处。

今天,我们各择一相处,轻轻靠近,静静凝视,悄悄对话。

1. 浜豆

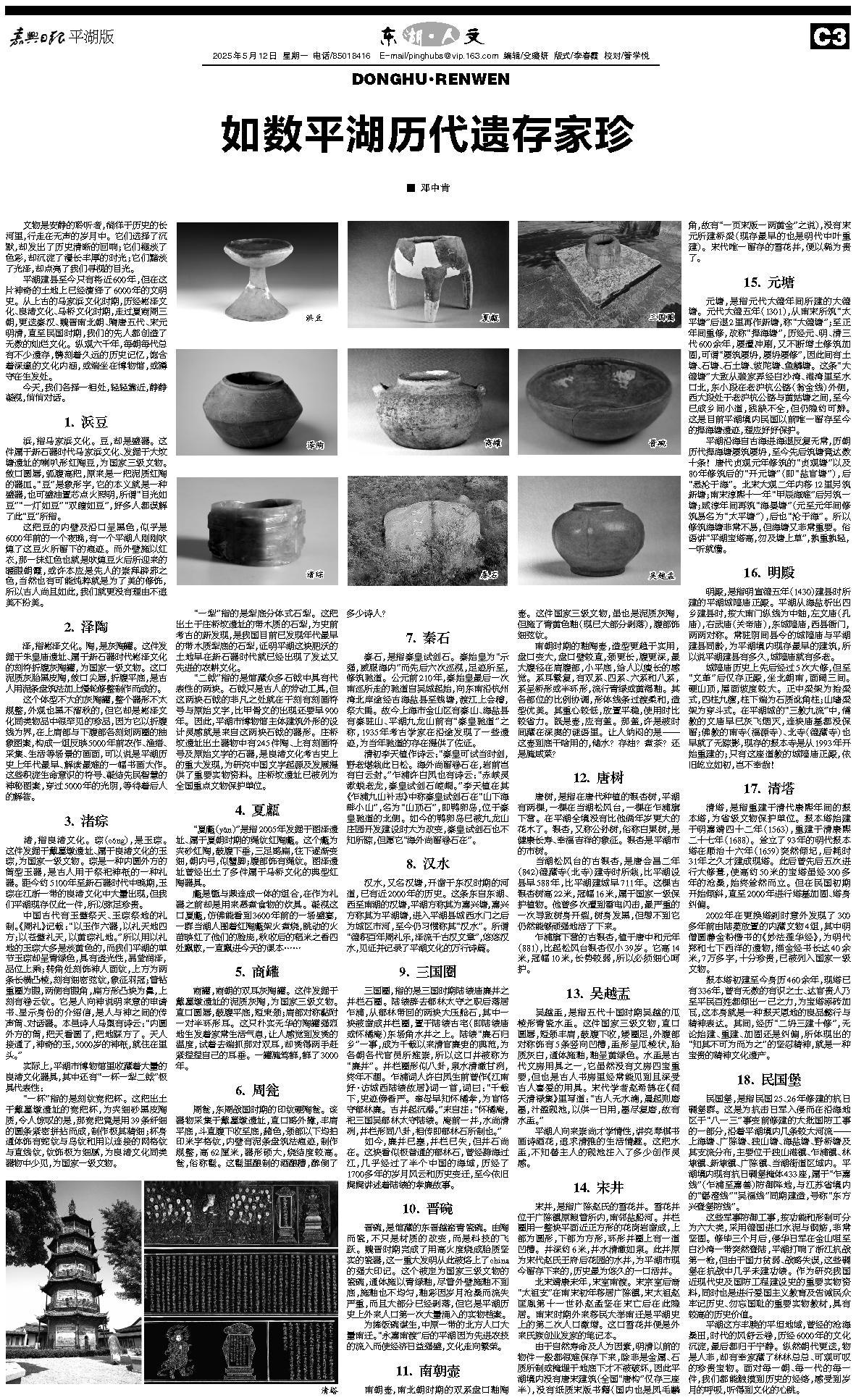

浜,指马家浜文化。豆,却是盛器。这件属于新石器时代马家浜文化、发掘于大坟塘遗址的喇叭形红陶豆,为国家三级文物。敛口圆唇,弧腹高把,原来是一把泥质红陶的器皿。“豆”是象形字,它的本义就是一种盛器,也可盛油置芯点火照明,所谓“目光如豆”“一灯如豆”“双瞳如豆”,好多人都误解了此“豆”所指。

这把豆的内壁及沿口呈黑色,似乎是6000年前的一个夜晚,有一个平湖人刚刚吹熄了这豆火所留下的痕迹。而外壁施以红衣,那一抹红色也就是吹熄豆火后所迎来的暖眼朝霞,或许本应是先人的崇拜辟邪之色,当然也有可能纯粹就是为了美的修饰,所以古人尚且如此,我们就更没有理由不追美不扮美。

2. 泽陶

泽,指崧泽文化。陶,是灰陶罐。这件发掘于朱皇庙遗址、属于新石器时代崧泽文化的刻符折腹灰陶罐,为国家一级文物。这口泥质灰胎黑皮陶,敛口尖唇,折腹平底,是古人用泥条盘筑法加上慢轮修整制作而成的。

这个体型不大的灰陶罐,整个器形不太规整,外观也黑不溜秋的,但它却是崧泽文化同类物品中很罕见的珍品,因为它以折腹线为界,在上肩部与下腹部各刻划两圈的抽象图案,构成一组反映5000年前农作、渔猎、采集、生活等场景的画面,可以说是平湖历史上年代最早、解读最难的一幅书画大作。这些积淀生命意识的符号、凝结先民智慧的神秘图案,穿过5000年的光阴,等待着后人的解答。

3. 渚琮

渚,指良渚文化。琮(cóng),是玉琮。这件发掘于戴墓墩遗址、属于良渚文化的玉琮,为国家一级文物。琮是一种内圆外方的筒型玉器,是古人用于祭祀神祇的一种礼器。距今约5100年至新石器时代中晚期,玉琮在江浙一带的良渚文化中大量出现,但我们平湖现存仅此一件,所以弥足珍贵。

中国古代有玉璧祭天、玉琮祭地的礼制。《周礼》记载:“以玉作六器,以礼天地四方;以苍璧礼天,以黄琮礼地。”所以用以礼地的玉琮大多是淡黄色的,而我们平湖的单节玉琮却呈青绿色,具有透光性,晶莹润泽,品位上乘;转角处刻饰神人面纹,上方为两条长横凸棱,刻有细密弦纹,象征羽冠;管钻重圈为眼,两侧有眼角,扁方形凸块为鼻,上刻有卷云纹。它是人向神说明来意的申请书、显示身份的介绍信,是人与神之间的传声筒、对话器。本邑诗人马槊有诗云:“内圆外方的筒,把天看圆了,把地踩方了。天人接通了,神奇的玉,5000岁的神祇,就住在里头。”

实际上,平湖市博物馆里收藏着大量的良渚文化器具,其中还有“一杯一犁二钺”极具代表性:

“一杯”指的是刻纹宽把杯。这把出土于戴墓墩遗址的宽把杯,为夹细砂黑皮陶质,令人惊叹的是,那宽把竟是用39条纤细的圆条紧密拼拈而成,制作极其精细;杯身通体饰有蛇纹与鸟纹和用以连接的网格纹与直线纹,纹饰极为细腻,为良渚文化同类器物中少见,为国家一级文物。

“一犁”指的是犁底分体式石犁。这把出土于庄桥坟遗址的带木质的石犁,为史前考古的新发现,是我国目前已发现年代最早的带木质犁底的石犁,证明平湖这块肥沃的土地早在新石器时代就已经出现了发达又先进的农耕文化。

“二钺”指的是馆藏众多石钺中具有代表性的两块。石钺只是古人的劳动工具,但这两块石钺的非凡之处就在于刻有刻画符号与原始文字,比甲骨文的出现还要早900年。因此,平湖市博物馆主体建筑外形的设计灵感就是来自这两块石钺的器形。庄桥坟遗址出土器物中有245件陶、上有刻画符号及原始文字的石器,是良渚文化考古史上的重大发现,为研究中国文字起源及发展提供了重要实物资料。庄桥坟遗址已被列为全国重点文物保护单位。

4. 夏甗

“夏甗(yǎn)”是指2005年发掘于图泽遗址、属于夏朝时期的绳纹红陶甗。这个甗为夹砂红陶,鼓腹下垂,三足略扁,往下逐渐变细,朝内弓,似蟹脚;腹部饰有绳纹。图泽遗址曾经出土了多件属于马桥文化的典型红陶器具。

甗是甑与鼎连成一体的组合,在作为礼器之前却是用来蒸煮食物的炊具。凝视这口夏甗,仿佛能看到3600年前的一场盛宴,一群当湖人围着红陶甗架火煮烧,跳动的火苗映红了他们的脸庞,秋收后的稻米之香四处飘散,一直飘进今天的课本……

5. 商罐

商罐,商朝的双耳灰陶罐。这件发掘于戴墓墩遗址的泥质灰陶,为国家三级文物。直口圆唇,鼓腹平底,短束颈;肩部对称黏附一对半环形耳。这只朴实无华的陶罐强烈地生发着家常生活气息,让人感觉到发烫的温度,试着去端抓那对双耳,却烫得两手赶紧捏捏自己的耳垂。一罐腌笃鲜,鲜了3000年。

6. 周瓮

周瓮,东周战国时期的印纹硬陶瓮。该器物采集于戴墓墩遗址,直口略外撇,丰肩平底,斗直腹下收至底,赭色,颈部以下均拍印米字格纹,内壁有泥条盘筑法痕迹,制作规整,高62厘米,器形硕大,烧结度较高。瓮,俗称甏。这甏里酿制的酒酿糟,醉倒了多少诗人?

7. 秦石

秦石,是指秦皇试剑石。秦始皇为“示强,威服海内”而先后六次巡视,足迹所至,修筑驰道。公元前210年,秦始皇最后一次南巡所走的驰道自吴城起始,向东南沿杭州湾北岸途经古海盐县至钱塘,渡江上会稽,祭大禹。故今上海市金山区有秦山、海盐县有秦驻山、平湖九龙山前有“秦皇驰道”之称,1935年考古学家在沿途发现了一些遗迹,为当年驰道的存在提供了佐证。

清初李天植作诗云:“秦皇可试当时剑,野老堪栽此日松。海外尚留卷石在,岩前岂有白云封。”乍浦许白凤也有诗云:“赤峡灵湫蜕老龙,秦皇试剑石崆峒。”李天植在其《乍浦九山补志》中称秦皇试剑石在“山下海畔小山”,名为“山顶石”,即鸭卵岛,位于秦皇驰道的北侧。如今的鸭卵岛已被九龙山庄园开发建设时大为改变,秦皇试剑石也不知所踪,但愿它“海外尚留卷石在”。

8. 汉水

汉水,又名汉塘,开凿于东汉时期的河道,已有近2000年的历史。这条东自东湖、西至南湖的汉塘,平湖方称其为嘉兴塘,嘉兴方称其为平湖塘,进入平湖县城西水门之后为城区市河,至今仍习惯称其“汉水”。所谓“德积百年周礼乐,泽流千古汉文章”,悠悠汉水,见证并记录了平湖文化的万行诗篇。

9. 三国圈

三国圈,指的是三国时期陆绩庙廉井之井栏石圈。陆绩辞去郁林太守之职后落居乍浦,从郁林带回的两块大压舱石,其中一块被凿成井栏圈,置于陆绩古宅(即陆绩庙或怀橘庵)东场角水井之上。陆绩“廉石归乡”一事,成为千载以来清官廉吏的典范,为各朝各代官员所推崇,所以这口井被称为“廉井”。井栏圈形似八卦,泉水清澈甘洌,终年不涸。乍浦词人许白凤生前曾作《江南好·访城西陆绩故居》词一首,词曰:“千载下,史迹傍香严。奉母早知怀橘孝,为官恪守郁林廉。古井起沉潜。”末自注:“怀橘庵,祀三国吴郁林太守陆绩。庵前一井,水尚清冽,井栏形同八卦,相传即郁林石所制也。”

如今,廉井已塞,井栏已失,但井石尚在。这块看似极普通的郁林石,曾经跨海过江,几乎经过了半个中国的海域,历经了1700多年的岁月风云和历史变迁,至今依旧娓娓讲述着陆绩的孝廉故事。

10. 晋碗

晋碗,是馆藏的东晋越窑青瓷碗。由陶而瓷,不只是材质的改变,而是科技的飞跃。魏晋时期完成了用高火度烧成胎质坚实的瓷器,这一重大发明从此被烙上了china的强大印记。这个被定为国家三级文物的瓷碗,通体施以青绿釉,尽管外壁施釉不到底,施釉也不均匀,釉彩因岁月沧桑而流失严重,而且大部分已经剥落,但它是平湖历史上外来人口第一次大量涌入的实物档案。

为捧饭碗谋生,中原一带的北方人口大量南迁。“永嘉南渡”后的平湖因为先进农技的流入而使经济日益强盛,文化走向繁荣。

11. 南朝壶

南朝壶,南北朝时期的双系盘口釉陶壶。这件国家三级文物,虽也是泥质灰陶,但施了青黄色釉(现已大部分剥落),腹部饰细弦纹。

南朝时期的釉陶壶,造型更趋于实用,盘口变大,盘口壁较直,颈更长,腹更深,最大腹径在肩腹部,小平底,给人以瘦长的感觉。系耳繁复,有双系、四系、六系和八系,系呈桥形或半环形,流行青绿或黄褐釉。其各部位的比例协调,形体线条过渡柔和,造型优美。其重心较低,放置平稳,使用时比较省力。既是壶,应有盖。那盖,许是被时间藏在深奥的谜语里。让人纳闷的是——这壶到底干啥用的,储水?存油?煮茶?还是腌咸菜?

12. 唐树

唐树,是指在唐代种植的银杏树,平湖有两棵,一棵在当湖松风台,一棵在乍浦旗下营。在平湖全境没有比他俩年岁更大的花木了。银杏,又称公孙树,俗称白果树,是健康长寿、幸福吉祥的象征。银杏是平湖市的市树。

当湖松风台的古银杏,是唐会昌二年(842)德藏寺(北寺)建寺时所栽,比平湖设县早588年,比平湖建城早711年。这棵古银杏树高22米,冠幅16米,属于国家一级保护植物。他曾多次遭到雷电闪击,最严重的一次导致树身开裂,树身发黑,但想不到它仍然能够顽强地活了下来。

乍浦旗下营的古银杏,植于唐中和元年(881),比起松风台银杏仅小39岁。它高14米,冠幅10米,长势较弱,所以必须细心呵护。

13. 吴越盂

吴越盂,是指五代十国时期吴越的瓜棱形青瓷水盂。这件国家三级文物,直口圆唇,短颈丰肩,鼓腹下收,矮圈足,外腹部对称饰有5条竖向凹槽,盂形呈瓜棱状,胎质灰白,通体施釉,釉呈黄绿色。水盂是古代文房用具之一,它虽然没有文房四宝重要,但也是古人书房里经常能见到且深受古人喜爱的用具。宋代学者赵希鹄在《洞天清禄集》里写道:“古人无水滴,晨起则磨墨,汁盈砚池,以供一日用,墨尽复磨,故有水盂。”

平湖人向来崇尚才学情性,讲究琴棋书画诗酒花,追求清雅的生活情趣。这把水盂,不知替主人的砚池注入了多少创作灵感。

14. 宋井

宋井,是指广陈赵氏的雪花井。雪花井位于广陈镇原粮管所内,南邻盐船河。井栏圈用一整块平面近正方形的花岗岩凿成,上部为圆形,下部为方形,环形井圈上有一道凹槽。井深约6米,井水清澈如泉。此井原为宋代赵氏王府后花园的水井,为平湖市现今留存下来的,历史最为悠久的一口活井。

北宋靖康末年,宋室南渡。宋宗室后裔“太祖支”在南宋初年移居广陈镇,宋太祖赵匡胤第十一世孙赵孟坚在宋亡后在此隐居。南宋时期外来移民大举南迁是平湖史上的第二次人口激增。这口雪花井便是外来氏族创业发家的笔记本。

由于自然寿命及人为因素,明清以前的物件一般都很难保存下来,除非是金属、石质所制或掩埋于地底下才不被破坏,因此平湖境内没有唐宋建筑(全国“唐构”仅存三座半),没有纸质宋版书籍(国内也是凤毛麟角,故有“一页宋版一两黄金”之说),没有宋元所建桥梁(现存最早的也是明代中叶重建)。宋代唯一留存的雪花井,便以稀为贵了。

15. 元塘

元塘,是指元代大德年间所建的大德塘。元代大德五年(1301),从南宋所筑“太平塘”后退2里再作新塘,称“大德塘”;至正年间重修,改称“捍海塘”,历经元、明、清三代600余年,屡遭冲刷,又不断增土修筑加固,可谓“屡筑屡坍,屡坍屡修”,因此间有土塘、石塘、石土塘、坡陀塘、鱼鳞塘。这条“大德塘”大致从裴家弄经白沙湾、港湾里至水口北,东小段在老沪杭公路(翁金线)外侧,西大段处于老沪杭公路与黄姑塘之间,至今已成乡间小道,残缺不全,但仍隐约可辨。这是目前平湖境内民国以前唯一留存至今的捍海塘遗迹,理应好好保护。

平湖沿海自古海进海退反复无常,历朝历代捍海塘屡筑屡坍,至今先后筑塘竟达数十条!唐代贞观元年修筑的“贞观塘”以及80年修筑后的“开元塘”(即“盐官塘”),后“悉沦于海”。北宋大观二年内移12里另筑新塘;南宋淳熙十一年“甲辰海难”后另筑一塘;咸淳年间再筑“海晏塘”(元至元年间修筑易名为“太平塘”),后也“沦于海”。所以修筑海塘非常不易,但海塘又非常重要。俗语讲“平湖宝塔高,勿及塘上草”,孰重孰轻,一听就懂。

16. 明殿

明殿,是指明宣德五年(1430)建县时所建的平湖城隍庙正殿。平湖从海盐析出四乡建县时,按大南门纵线为中轴,左文庙(孔庙),右武庙(关帝庙),东城隍庙,西县衙门,两两对称。常驻阴间县令的城隍庙与平湖建县同龄,为平湖境内现存最早的建筑,所以说平湖建县有多久,城隍庙就有多老。

城隍庙历史上先后经过5次大修,但至“文革”后仅存正殿,坐北朝南,面阔三间。硬山顶,屋面坡度较大。正中梁架为抬梁式,四柱九檩,柱下端为石质讹角柱;山墙梁架为穿斗式。在平湖城的“三教九流”中,儒教的文庙早已灰飞烟灭,连块庙基都没保留;佛教的南寺(福源寺)、北寺(德藏寺)也早就了无踪影,现存的报本寺是从1993年开始重建的;只有这座道教的城隍庙正殿,依旧屹立如初,岂不幸哉!

17. 清塔

清塔,是指重建于清代康熙年间的报本塔,为省级文物保护单位。报本塔始建于明嘉靖四十二年(1563),重建于清康熙二十七年(1688)。耸立了93年的明代报本塔在顺治十六年(1659)突然倾圮,后耗时31年之久才建成现塔。此后曾先后五次进行大修葺,使高约50米的宝塔虽经300多年的沧桑,始终耸然而立。但在民国初期开始倾斜,直至2000年进行塔基加固、塔身纠偏。

2002年在更换塔刹时意外发现了300多年前由陆葇放置的内藏文物4组,其中明僧圆瀞金粉楷书的《妙法莲华经》,为明代郑和七下西洋的遗物,描金经书长达40余米,7万多字,十分珍贵,已被列入国家一级文物。

报本塔初建至今身历460余年,现塔已有336年,曾有无数的有识之士、达官贵人乃至平民百姓都倾出一己之力,为宝塔添砖加瓦,这本身就是一种报天恩地的良品懿行与精神表达。其间,经历“二坍三建十修”,无论始建、重建、加固还是纠偏,所体现出的“知其不可为而为之”的坚忍精神,就是一种宝贵的精神文化遗产。

18. 民国堡

民国堡,是指民国25、26年修建的抗日碉堡群。这是为抗击日军入侵而在沿海地区于“八一三”事变前修建的大批国防工事的一部分,沿着平湖境内几条较大河流——上海塘、广陈塘、独山塘、海盐塘、野桥塘及其支流分布,主要位于独山港镇、乍浦镇、林埭镇、新埭镇、广陈镇、当湖街道区域内。平湖境内现有抗日碉堡掩体433座,属于“乍嘉线”(乍浦至嘉善)防御阵地,与江苏省境内的“锡澄线”“吴福线”同期建造,号称“东方兴登堡防线”。

这些军事防御工事,按功能和形制可分为六大类,采用德国进口水泥与钢筋,非常坚固。修毕三个月后,侵华日军在金山咀至白沙湾一带突然登陆,平湖打响了浙江抗战第一枪,但由于国力贫弱、战略失误,这些碉堡在抗战中几乎未建功绩。作为研究我国近现代史及国防工程建设史的重要实物资料,同时也是进行爱国主义教育及告诫民众牢记历史、勿忘国耻的重要实物教材,具有较高的历史价值。

平湖这方丰腴的平坦地域,曾经的沧海桑田,时代的风舒云卷,历经6000年的文化沉淀,最后都归于宁静。纵然朝代更迭,物是人非,却有幸家藏了林林总总、可观可叹的珍贵宝物。面对每一朝、每一代的每一件,我们都能触摸到历史的经络,感受到岁月的呼吸,听得到文化的心跳。