■ 吴嘉陵

嘉陵江,在长江支流中,流域面积最大,干流长度仅次于汉水,全年水流量仅次于岷江。发源地有东西两处,东源在陕西省宝鸡市凤县的玉皇山下,西源在甘肃省天水市平南川,两源在陕西略阳白水江镇汇合,经阳平关流入四川广元的昭化段称嘉陵江上游。上游由北向南穿越在秦岭、大巴山之中,高山峡谷地势险峻,水流切割形成小三山峡,依次为:青风峡,三滩峡,明月峡。广元昭化有白水河支流汇入嘉陵江,水量增大。昭化以南经阆中、南部、南充至合川是嘉陵江的中游。下游是合川至重庆段。中下游地区属低山、浅丘、平原地貌,江水曲折迂回,气候温润,秀色苍翠。流到合川先后有渠、涪两江支流汇入嘉陵江中,水量丰富,流经华蓥山中,形成风景秀美的小三峡依次为沥鼻峡、温塘峡、观音峡,然后流到重庆朝天门,即汇入滔滔长江,全长1119公里。

嘉陵江流域,因有无数的高峡谷、沙洲浅滩、台地平原,形成有无数奇异的地貌景观,自古以来成为艺术家们心中最佳的山水画大全,是画家们追逐的圣地。其中,最为著名的是唐代画圣吴道子,留有“嘉陵三百里,一挥而就”的千年佳话,其真迹已不可见。吴道子之后1200年间,再没有超过“嘉陵三百里”(广元至南元段)的作品出现,更没有全域描绘嘉陵江的作品。直到新中国成立后,父亲有幸得到机会,由嘉陵江东源起,沿着嘉陵江流域全程写生创作,完成比吴道子“嘉陵三百里”更长,内容还包括修筑宝成铁路的生动场面,内容更加丰富、气势磅礴的《嘉陵山色》手卷,至今尚无第二人。

著名学者、诗人、书法家,父亲的好友谢无量先生,在倾听了父亲创作构想、看了手卷初稿后,即给予“今吴生胜古吴生”的极高评价,并挥毫为画卷书题引首:嘉陵江水下渝城,秦岭千盘接上京。画出百工开物手,今吴生胜古吴生。

上世纪50年代,我国第一条电气化铁路——宝成铁路,成都至广元段已修好通车,广元至宝鸡段正在施工中。为了反映新中国建设新气象和筑路工人们战天斗地的施工场面,满足人民对文化艺术的需要。1955年4月,中国美术家协会通过四川省文化局发出邀请,请父亲吴一峰前往宝成铁路沿线及嘉陵江流域体验生活,写生、创作。父亲愉快地接受邀请,在暂时工作的单位,请准两个月假期后,拟出考察路线、创作计划,忙着查阅《嘉陵江志》《九域志》《大清一统志》和《水经注》等历史书籍,并摘录相关地区的自然地貌、人文历史资料,做到心中有数,以便以后能指导一路采风,写生和创作。

一切准备就绪后,父亲带上画板、相机和简单的行装,充满着创作激情,于1955年4月23日,由成都出发,开启生平第一次受政府邀请公派、公费旅行写生的征程。父亲按照考察计划,分段乘火车、汽车、工程材料车,或徒步,穿过平原,登剑门关,翻越大巴山、秦岭,在高山峡谷崎岖的小道上,深入到筑路、架桥、打隧道的施工现场,写生、作记、照相,触景生情或怀古论今,赋诗抒怀,一路艰辛,搜取第一手资料。历时20余天,到达宝鸡,完成了宝城铁路全线和嘉陵江上游考察的任务。

然后由陕西宝鸡,乘坐川陕公路汽车到广元。沿着嘉陵江中下游,分段坐船、乘车、徒步,过阆中、南部、南充、合川到达重庆。沿途走过山丘平原,田间地头、城镇乡村,深入古寨寺庙、矿山……一路观赏自然美景,记农村新貌,考察文物古迹碑刻,了解矿山建设,写生作记或摄入镜头,收集到丰富的第一手资料。

父亲满载而归重庆,到达中国美术家协会重庆分会时,受到画友们热情接待,安排好食宿,两个月来艰辛的野外生活全然消失,父亲也为自己顺利、按时完成任务而高兴。

父亲离开重庆回到成都,仍回原单位上班。他利用业余时间,先后整理200余幅写生画稿和万余字的游记、诗稿和照片。他怀着对新中国的热爱和对新事物的热情,以亲身感受,有计划地创作一批反映铁路工人们战天斗地场面的国画作品。《沸腾的明水峡》《凿开秦岭》《罗妙真工地》是展现新中国建设、新面貌的作品,《山区变了样》《涪江新貌》等,则相继发表在报刊、杂志上,或被推荐参加全国或省内展览,获得一致好评。

在党的落实高级知识分子政策关怀下,1956年3月,父亲调到四川省文化局美术工作室工作,不久担任国画组组长。接着,父亲着手酝酿一幅宏大的手卷画作《嘉陵山色》,旨在通过细腻的笔触捕捉嘉陵江畔的壮丽山色与铁路建设的雄伟景象。

手卷画是中国绘画的一种艺术形式,其创作需要较高的绘画修养和表现技巧。父亲自幼酷爱美术,早年毕业于上海美术专科学校中国画系,1932年随尊师黄宾虹入蜀,畅游西南名山大川,登峰、飞索、放筏、走险,于20世纪40年代末,为理想踏遍川、滇、黔,以古人笔墨,写天地间实景。他的画作具有较高的绘画修养和表现技巧,已形成了自己的绘画风格。

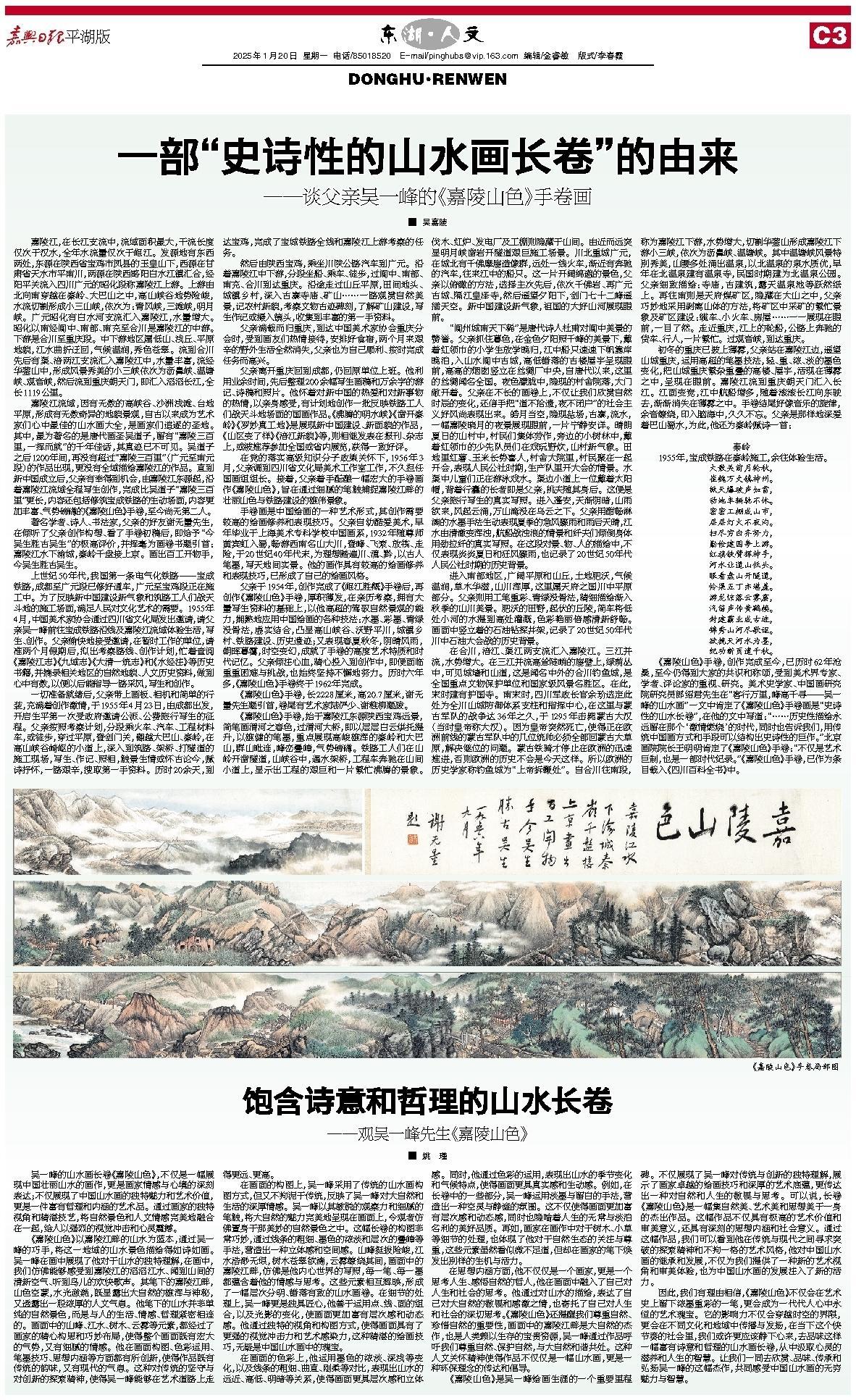

父亲于1954年,创作完成了《岷江胜概》手卷后,再创作《嘉陵山色》手卷,厚积薄发,在亲历考察,拥有大量写生资料的基础上,以他高超的驾驭自然景观的能力,娴熟地应用中国绘画的各种技法:水墨、彩墨、青绿没骨法,虚实结合,凸显高山峡谷、沃野平川,城镇乡村、铁路建设、历史遗迹;又表现春夏秋冬,阴晴风雨,朝晖暮霭,时空变幻,成就了手卷的高度艺术特质和时代记忆。父亲倾注心血,精心投入到创作中,即便面临重重困难与挑战,也始终坚持不懈地努力。历时六年多,《嘉陵山色》手卷终于1962年完成。

《嘉陵山色》手卷,长2228厘米,高20.7厘米,谢无量先生题引首,卷尾有艺术家陆俨少、谢稚柳题跋。

《嘉陵山色》手卷,始于嘉陵江东源陕西宝鸡远景,简笔画渭河之春色,过渭河大桥,即以层层白云烘托提升,以雄健的笔墨,重点展现高峻雄浑的秦岭和大巴山,群山毗连,峰峦叠嶂,气势磅礴。铁路工人们在山岭开凿隧道,山峡谷中,遇水架桥,工程车奔驰在山间小道上,显示出工程的艰巨和一片繁忙沸腾的景象。伐木、红炉、发电厂及工棚则隐藏于山间。由近而远突显明月峡凿岩开隧道艰巨施工场景。川北重城广元,在城北有千佛摩崖造像群,远处一线火车,渐近有奔驰的汽车,往来江中的船只。这一片开阔绵邈的景色,父亲以俯瞰的方法,选择主次先后,依次千佛岩、再广元古城、隔江皇泽寺,然后遥望夕阳下,剑门七十二峰遥插天空。新中国建设新气象,祖国的大好山河展现眼前。

“阆州城南天下稀”是唐代诗人杜甫对阆中美景的赞誉。父亲抓住暮色,在金色夕阳照千峰的美景下,戴着红领巾的小学生放学晚归,江中船只速速下帆靠岸晚泊,入山水阆中古城,高低错落的古楼屋宇呈现眼前,高高的烟囱竖立在丝绸厂中央,自唐代以来,这里的丝绸闻名全国。夜色朦胧中,隐现的村舍院落,大门敞开着。父亲在不长的画卷上,不仅让我们欣赏自然时辰的变化,还信手把“道不拾遗,夜不闭户”的社会主义好风尚表现出来。皓月当空,隐现盐场,古寨,流水,一幅嘉陵晓月的夜景展现眼前,一片宁静安详。晴朗夏日的山村中,村民们集体劳作,旁边的小树林中,戴着红领巾的少先队员们在戏玩野炊,山村新气象。田地里红薯、玉米长势喜人,村舍大院里,村民聚在一起开会,表现人民公社时期,生产队里开大会的情景。水渠中儿童们正在游泳戏水。渠边小道上一位戴着太阳帽,背着行囊的长者即是父亲,挑夫随其身后。这便是父亲旅行写生的真实写照。进入蓬安,天渐阴暗,山雨欲来,风起云涌,万山淹没在乌云之下。父亲用酣畅淋漓的水墨手法生动表现夏季的急风骤雨和雨后天晴,江水由清澈变浑浊,航船战浊浪的情景和纤夫们倾倒身体用劲拉纤的真实写照。在这段对景、物、人的描绘中,不仅表现炎炎夏日和狂风骤雨,也记录了20世纪50年代人民公社时期的历史背景。

进入南部地区,广阔平原和山丘,土地肥沃,气候温润,草木华滋,山川浑厚,这里属天府之国川中平原部分。父亲则用工笔重彩、青绿没骨法,精细描绘渐入秋季的山川美景。肥沃的田野,起伏的丘陵,简车将低处小河的水提到高处灌溉,色彩艳丽倍感清新舒畅。画面中竖立着的石油钻探井架,记录了20世纪50年代川中石油大会战的历史背景。

在合川,涪江、渠江两支流汇入嘉陵江。三江并流,水势增大。在三江并流高耸陡峭的崖壁上,绿荫丛中,可见城墙和山道,这是闻名中外的合川钓鱼城,是全国重点文物保护单位和国家级风景名胜区。在此,宋时建有护国寺。南宋时,四川军政长官余玠选定此处为全川山城防御体系支柱和指挥中心,在这里与蒙古军队的战争达36年之久,于1295年击毙蒙古大汉(当时皇帝称大汉)。因为皇帝突然死亡,使得正在欧洲前线的蒙古军队中的几位统帅必须全部回蒙古大草原,解决继位的问题。蒙古铁骑才停止在欧洲的迅速推进,否则欧洲的历史不会是今天这样。所以欧洲的历史学家称钓鱼城为“上帝拆鞭处”。自合川往南段,称为嘉陵江下游,水势增大,切割华蓥山形成嘉陵江下游小三峡,依次为沥鼻峡、温塘峡。其中温塘峡风景特别秀美,山腰多处涌出温泉,以北温泉的泉水质优,早年在北温泉建有温泉寺,民国时期建为北温泉公园。父亲细致描绘:寺庙,古建筑,露天温泉池等跃然纸上。再往南则是天府煤矿区,隐藏在大山之中,父亲巧妙地采用剥离山体的方法,将矿区中采矿的繁忙景象及矿区建设:缆车、小火车、房屋……一一展现在眼前,一目了然。走近重庆,江上的轮船,公路上奔驰的货车、行人,一片繁忙。过观音峡,到达重庆。

初冬的重庆已披上薄雾,父亲站在嘉陵江边,遥望山城重庆,运用高超的笔墨技法,轻、重、浓、淡的墨色变化,把山城重庆繁杂重叠的高楼、屋宇,活现在薄雾之中,呈现在眼前。嘉陵江流到重庆朝天门汇入长江。江面变宽,江中航船增多,随着滚滚长江向东驶去,渐渐消失在薄雾之中。手卷结尾好像音乐的旋律,余音缭绕,印入脑海中,久久不忘。父亲是那样地深爱着巴山蜀水,为此,他还为秦岭赋诗一首:

秦岭

1955年,宝成铁路在秦岭施工,余往体验生活。

大散关前月轮秋,

崔魏万丈镇神州。

掀天爆破声如雷,

动地车辆驰不休。

密密工棚成山市,

层层灯火不夜沟。

扫尽穷白齐努力,

勤俭建国争上游。

红旗铁臂挥神手,

河水让道山低头。

眼看盘山开隧道,

怜渠五丁亦堪羞。

游龙惊落云雾窟,

汽笛声传黄鹤楼。

封建霸业成古迹,

锦秀山河尽歌讴。

欲挽天河水为墨,

纪功新页遗千秋。

《嘉陵山色》手卷,创作完成至今,已历时62年沧桑,至今仍得到大家的共识和称颂,受到美术界专家、学者、评论家的重视、研究。美术史学家、中国画研究院研究员郎绍君先生在“客行万里,峰高千寻——吴一峰的山水画”一文中肯定了《嘉陵山色》手卷画是“史诗性的山水长卷”,在他的文中写道:“……历史性描绘永远留在那个‘激情燃烧’的时代,同时也告诉我们,用传统中国画方式和手段可以结构出史诗性的巨作。”北京画院院长王明明肯定了《嘉陵山色》手卷:“不仅是艺术巨制,也是一部时代纪录。”《嘉陵山色》手卷,已作为条目载入《四川百科全书》中。