东湖里现存四个大小不一的洲(“中瀛洲”为2003年挖扩东湖水域、新堆案山时所留),只有鹦鹉洲称得上真正意义上的“洲”。天启《平湖县志》(程志)说它“沙长沙稚”,正是揭示了其成因——沙土增长又滞留而聚集堆成。因为它是由河水携带沙土长期冲积而堆成的天然沙洲,不仅面积(50亩)较其他三洲大很多,而且形似狭长带状,南窄北宽,完全符合水流由南向北冲积成形的特征。而大瀛洲(大湖墩)、小瀛洲(小湖墩)之所以被唤作“湖墩”,只是因为一则面积不大,二则几近圆形。

鹦鹉洲位于东湖的南部水域之中,相对而言,离西水岸较近。它的别称很多。东晋时名“东武洲”。到了宋代,东武洲上已经树木葱葱,栖息着大量的野生鹦鹉,故雅称“鹦鹉洲”,一称“小瀛洲”,俨然已成东湖一景。又名“沙盆圩”,说明它早先的形状像个长圆的沙盆——四周一圈略高,中间为盆地;正因为如此,就势“圩”(将低洼地方围堤阻水造田)为田亩,本地习惯以“圩”为单位称之,但那绝不是“屿”。至明代,在洲上建了报本塔之后,遂俗称“宝塔圩”。

一

在明代嘉靖以前,也就是还未建报本塔之前,鹦鹉洲上并无任何构建,但不失为一处胜景。进士冯汝弼曾有一次载酒泛舟湖上,游后写了篇《胜游记》,其中有“慢橹南湖,则野水没鸥,盆沙舞鹭,列嶂丰林,云迷烟锁”一句,足见其野态之美,也可见仍处于原始状态。他的儿子冯敏效也写有《当湖十二咏》,其一曰:

鹦鹉飞来水上头,影摇新柳带烟浮。

纤纤啄月辉南浦,冉冉翔云映北流。

春暖浮屠招放雀,夜深回浪狎眠鸥。

剩看芳草能留客,此是当湖第一洲。

显然,诗人冯敏效十分钟爱这个“当湖第一洲”,还把它命名为“鹦鹉芳洲”,作为他自己圈定的“当湖十二景”之一。

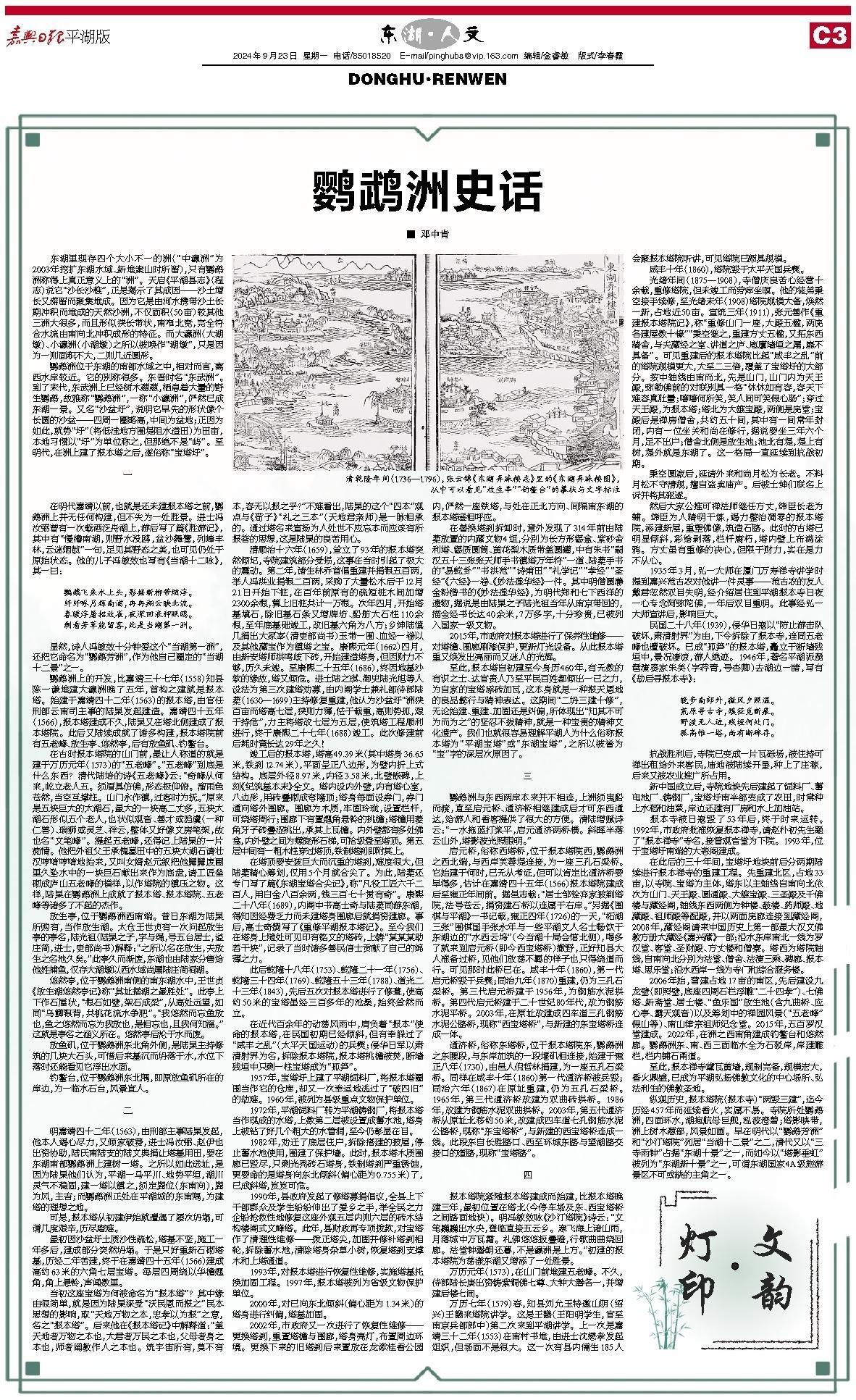

鹦鹉洲上的开发,比嘉靖三十七年(1558)知县陈一谦堆建大瀛洲晚了五年,首构之建就是报本塔。始建于嘉靖四十二年(1563)的报本塔,由官任刑部云南司主事的陆杲发起建造。嘉靖四十五年(1566),报本塔建成不久,陆杲又在塔北侧建成了报本塔院。此后又陆续成就了诸多构建,报本塔院前有五老峰、放生亭、悠然亭,后有放鱼矶、钓鳌台。

在古时报本塔院的山门前,最让人称道的就是建于万历元年(1573)的“五老峰”。“五老峰”到底是什么东西?清代陆培的诗《五老峰》云:“奇峰从何来,屹立老人五。须眉具仿佛,形态极仰俯。溜雨色苍然,当空互撑柱。山门永作镇,过客时为抚。”原来是五块巨大的太湖石,最大的一块高二丈多,五块太湖石形似五个老人,也状似观音、善才或驺虞(一种仁兽)、瑞狮或灵芝、祥云,整体又好像文房笔架,故也名“文笔峰”。提起五老峰,还得记上陆杲的一片痴情。他把外祖父王承槐墓田中的五块太湖石请壮汉哼唷哼唷地抬来,又叫女婿赵元叙把他舅舅废圃里久坠水中的一块巨石献出来作为底盘,请工匠垒砌成庐山五老峰的模样,以作塔院的镇压之物。这样,陆杲在鹦鹉洲上成就了报本塔、报本塔院、五老峰等诸多了不起的杰作。

放生亭,位于鹦鹉洲西南端。昔日东湖为陆杲所购有,当作放生湖。太仓王世贞有一次问起放生亭的亭名,陆光祖(陆杲之子,字与绳,号五台居士,谥庄简,进士,吏部尚书)解释:“之所以名在放生,夫放生之名池久矣。”此亭久而渐废,东湖也由陆家分售给他姓捕鱼,仅存大湖墩以西水域尚属陆庄简祠湖。

悠然亭,位于鹦鹉洲南侧的南东湖水中,王世贞《放生湖悠然亭记》称“其址据湖之最胜处”。此亭上下作石屋状,“根石如壁,架石成梁”,从高处远望,如同“乌鲫银背,共桃花流水争肥”。“我悠然而忘鱼放也,鱼之悠然而忘为我放也,是相忘也,且我何知福。”这就是亭名之涵义所在。悠然亭后沦于水而废。

放鱼矶,位于鹦鹉洲东北角外侧,是陆杲主持修筑的几块大石头,可惜后来基沉而坍落于水,水位下落时还能看见它浮出水面。

钓鳌台,位于鹦鹉洲东北隅,即原放鱼矶所在的岸边,为一临水石台,风景宜人。

二

明嘉靖四十二年(1563),由刑部主事陆杲发起,他本人竭心尽力,又倾家破费,进士冯汝弼、赵伊也出资协助,陆氏南陆支的陆文典捐让塔基用田,要在东湖南部鹦鹉洲上建树一塔。之所以如此选址,是因为陆杲他们认为,平湖一马平川、地势平坦,湖川灵气不稳固,建一塔以镇之,须定巽位(东南向),巽为风,主吉;而鹦鹉洲正处在平湖城的东南隅,为建塔的理想之地。

可是,报本塔从初建伊始就遭遇了屡次坍塌,可谓几度艰辛,历尽磨难。

最初因沙盆圩土质沙性疏松,塔基不坚,施工一年多后,建成部分突然坍塌。于是只好重新石砌塔基,历经二年苦建,终于在嘉靖四十五年(1566)建成高约63米的六角七层宝塔。每层四周绕以华檐翘角,角上悬铃,声闻数里。

当初这座宝塔为何被命名为“报本塔”?其中缘由很简单,就是因为陆杲深受“沃民恩而报之”民本思想的影响,取“天地万物之本,忠孝以为报”之意,名之“报本塔”。后来他在《报本塔记》中解释道:“盖天地者万物之本也,大君者万民之本也,父母者身之本也,师者阐教作人之本也。统宇宙所有,莫不有本,容无以报之乎?”不难看出,陆杲的这个“四本”观点与《荀子》“礼之三本”(天地君亲师)是一脉相承的。通过塔名来宣扬为人处世不应忘本而应该有所报答的思想,这是陆杲的良苦用心。

清顺治十六年(1659),耸立了93年的报本塔突然倾圮,寺院建筑部分受损,这事在当时引起了极大的震动。第二年,诸生林乔首倡重建并捐银五百两,举人冯洪业捐银二百两,采购了大量松木后于12月21日开始下桩,在百年前原有的疏短桩木间加增2300余根,算上旧桩共计一万根。次年四月,开始塔基填石,除旧基石条又增牌坊、船舫大石柱110余根,至年底基础竣工,改旧基六角为八方;乡绅陆慎几捐出大冢宰(清吏部尚书)玉带一围、血经一卷以及其他藏宝作为镇塔之宝。康熙元年(1662)四月,由新安塔师洪鸣歧下砖,开始建造塔身,但因财力不够,历久未竣。至康熙二十五年(1686),终因地基沙软的缘故,塔又倾危。进士陆之琪、御史陆光旭等人设法为第三次建塔劝募,由内阁学士兼礼部侍郎陆葇(1630—1699)主持修复重建,他认为沙盆圩“洲狭百亩而塔高七层,狭则力薄,怯于载重,高则势孤,艰于持危”,力主将塔改七层为五层,使筑塔工程顺利进行,终于康熙二十七年(1688)竣工。此次修建前后耗时竟长达29年之久!

竣工后的报本塔,塔高49.39米(其中塔身36.65米,铁刹12.74米),平面呈正八边形,为壁内折上式结构。底层外径8.97米,内径3.58米,北壁嵌碑,上刻《纪筑基本末》全文。塔内设内外壁,内有塔心室,八边形,用砖叠砌成穹隆顶;塔身每面设券门,券门通向塔外围廊。围廊为木质,牢固玲珑,设置栏杆,可绕塔周行;围廊下有置翘角悬铃的挑檐;塔檐用菱角牙子砖叠涩挑出,承其上瓦檐。内外壁都有多处佛龛,内外壁之间为螺旋形石梯,可拾级登至塔顶。第五层中间有一粗木柱穿过塔顶,铁制塔刹即附其上。

在塔顶要安装巨大而沉重的塔刹,难度很大,但陆葇精心筹划,仅用5个月就合尖了。为此,陆葇还专门写了篇《东湖宝塔合尖记》,称“凡役工匠六千二百人,用白金八百余两,钱三百七十贯有奇”。康熙二十八年(1689),内阁中书高士奇与陆葇同游东湖,得知因经费乏力而未建塔身围廊后就捐资建廊。事后,高士奇撰写了《重修平湖报本塔记》。至今我们在塔身上随处可见印有铭文的塔砖,上铸“某某某助若干块”,记录了当时诸多善民信士贡献了自己的绵薄之力。

此后乾隆十八年(1753)、乾隆二十一年(1756)、乾隆三十四年(1769)、乾隆五十三年(1788)、道光二十三年(1843),先后五次对报本塔进行了修葺,使高约50米的宝塔虽经三百多年的沧桑,始终耸然而立。

在近代百余年的动荡风雨中,肩负着“报本”使命的报本塔,在民国初期已经倾斜,但有幸躲过了“咸丰之乱”(太平天国运动)的兵燹;侵华日军以肃清射界为名,拆除报本塔院,报本塔挑檐被焚,断墙残垣中只剩一柱宝塔成为“孤笋”。

1957年,宝塔圩上建了平湖饲料厂,将报本塔圈围当作它的仓库,却又一次幸运地逃过了“破四旧”的劫难。1960年,被列为县级重点文物保护单位。

1972年,平湖饲料厂转为平湖铸钢厂,将报本塔当作现成的水塔,上数第二层被设置成蓄水池,塔身上被钻了好几个粗大的水管洞,至今仍彰显在目。

1982年,劝迁了底层住户,拆除搭建的披屋,停止蓄水池使用,围建了保护墙。此时,报本塔木质围廊已毁尽,只剩光秃砖石塔身,铁制塔刹严重锈蚀,更要命的是塔身向东北倾斜(偏心距为0.755米)了,已成斜塔,岌岌可危。

1990年,县政府发起了修塔募捐倡议,全县上下干部群众及学生纷纷伸出了爱乡之手,举全民之力企盼抢救性地修复这座外观五层内则六层的砖木结构楼阁式文峰塔。此年,县财政再专项拨款,对宝塔作了清理性维修——拨正塔尖,加固并修补塔刹相轮,拆除蓄水池,清除塔身杂草小树,恢复塔刹支撑木和上塔通道。

1993年,对报本塔进行恢复性维修,实施塔基托换加固工程。1997年,报本塔被列为省级文物保护单位。

2000年,对已向东北倾斜(偏心距为1.34米)的塔身进行纠偏,塔基加固。

2002年,市政府又一次进行了恢复性维修——更换塔刹,重置塔檐与围廊,塔身亮灯,布置周边环境。更换下来的旧塔刹后来置放在龙湫桂香公园内,俨然一座铁塔,与处在正北方向、间隔南东湖的报本塔遥相呼应。

在替换塔刹拆卸时,意外发现了314年前由陆葇放置的内藏文物4组,分别为长方形锡盒、紫砂舍利塔、锡质圆筒、黄花梨木质带盖圆罐,中有朱书“嗣汉五十三张张天师手书镇塔万年符”一道、陆葇手书的“易乾卦”“书洪范”“诗甫田”“礼学记”“孝经”“圣经”《六经》一卷、《妙法莲华经》一件。其中明僧圆瀞金粉楷书的《妙法莲华经》,为明代郑和七下西洋的遗物,据说是由陆杲之子陆光祖当年从南京带回的,描金经书长达40余米,7万多字,十分珍贵,已被列入国家一级文物。

2015年,市政府对报本塔进行了保养性维修——对塔檐、围廊刷漆保护,更新灯光设备。从此报本塔重又焕发出亮丽而又迷人的光辉。

至此,报本塔自初建至今身历460年,有无数的有识之士、达官贵人乃至平民百姓都倾出一己之力,为自家的宝塔添砖加瓦,这本身就是一种报天恩地的良品懿行与精神表达。这期间“二坍三建十修”,无论始建、重建、加固还是纠偏,所体现出“知其不可为而为之”的坚忍不拔精神,就是一种宝贵的精神文化遗产。我们也就很容易理解平湖人为什么俗称报本塔为“平湖宝塔”或“东湖宝塔”,之所以被誉为“宝”字的深层次原因了。

三

鹦鹉洲与东西两岸本来并不相连,上洲须曳船而渡,直至启元桥、通济桥相继建成后才可东西通达,给游人和香客提供了很大的方便。清陆增赋诗云:“一水拖蓝打桨平,启元通济两桥横。斜晖半落云山外,塔影波光照眼明。”

启元桥,俗称西塔桥,位于报本塔院西,鹦鹉洲之西北端,与西岸芙蓉堤连接,为一座三孔石梁桥。它始建于何时,已无从考证,但可以肯定比通济桥要早得多,估计在嘉靖四十五年(1566)报本塔院建成后至雍正年间前。据邑志载:“居士邹铨弃家披剃塔院,法号苍云,捐资建石桥以连属于右岸。”另据《围棋与平湖》一书记载,雍正四年(1726)的一天,“柘湖三张”围棋国手张永年与一些平湖文人名士畅饮于东湖边的“水西云坞”(今当湖十局会馆北侧),喝多了就来到启元桥(即今西宝塔桥)撒野,正好知县大人准备过桥,见他们放荡不羁的样子也只得绕道而行。可见那时此桥已在。咸丰十年(1860),第一代启元桥毁于兵燹;同治九年(1870)重建,仍为三孔石梁桥。第三代启元桥建于1956年,为钢筋水泥拱桥。第四代启元桥建于二十世纪80年代,改为钢筋水泥平桥。2003年,在原址改建成四车道三孔钢筋水泥公路桥,现称“西宝塔桥”,与新建的东宝塔桥连成一体。

通济桥,俗称东塔桥,位于报本塔院东,鹦鹉洲之东腰段,与东岸加筑的一段堰矶相连接,始建于雍正八年(1730),由邑人倪哲林捐建,为一座五孔石梁桥。同样在咸丰十年(1860)第一代通济桥被兵毁;同治六年(1867)在原址重建,仍为五孔石梁桥。1965年,第三代通济桥改建为双曲砖拱桥。1986年,改建为钢筋水泥双曲拱桥。2003年,第五代通济桥从原址北移约50米,改建成四车道七孔钢筋水泥公路桥,现称“东宝塔桥”,与新建的西宝塔桥连成一线。此段东自长胜路口、西至环城东路与望湖路交接口的道路,现称“宝塔路”。

四

报本塔院紧随报本塔建成而始建,比报本塔晚建三年,最初位置在塔北(今停车场及东、西宝塔桥之间路面地块)。明冯敏效咏《沙汀塔院》诗云:“文笔巍巍出水央,登临直接五云乡。寒飞海上诸山雨,月落城中万瓦霜。礼佛悠悠扳叠磴,行歌曲曲绕回廊。法堂钟磬朝还暮,不是瀛洲是上方。”初建的报本塔院为荡漾东湖又增添了一处胜景。

万历元年(1573),在山门前堆建五老峰。不久,侍郎陆长庚出资铸紫铜佛七尊、大钟大磬各一,并增建后楼七间。

万历七年(1579)春,知县刘允玉特邀山阴(绍兴)王畿来塔院讲学。这是王畿(王阳明学生,官至南京兵部郎中)第二次来到平湖讲学。上一次是嘉靖三十二年(1553)在南村书堆,由进士沈懋孝发起组织,但场面不是很大。这一次有县内儒生185人会聚报本塔院听讲,可见塔院已颇具规模。

咸丰十年(1860),塔院毁于太平天国兵燹。

光绪年间(1875—1908),寺僧庆良苦心经营十余载,重修塔院,但未竣工而劳瘁坐暝。他的徒弟秉空接手续修,至光绪末年(1908)塔院规模大备,焕然一新,占地近50亩。宣统三年(1911),张元善作《重建报本塔院记》,称“重修山门一座,大殿五楹,两庑各建屋数十椽”“秉空继之,重建方丈五楹,又拓东西精舍,与夫藏经之室、讲道之庐、庖廪墙垣之属,靡不具备”。可见重建后的报本塔院比起“咸丰之乱”前的塔院规模更大,大至二三倍,覆盖了宝塔圩的大部分。按中轴线由南而北,先是山门,山门内为天王殿,弥勒佛前的对联别具一格“休休如有容,容天下难容真肚量;嘻嘻何所笑,笑人间可笑假心肠”;穿过天王殿,为报本塔;塔北为大雄宝殿,两侧是庑堂;宝殿后是禅房僧舍,共约五十间,其中有一间常年封闭,内有一位坐关和尚在修行,据说要坐三年六个月,足不出户;僧舍北侧是放生池;池北有堤,堤上有树,堤外就是东湖了。这一格局一直延续到抗战初 期。

秉空圆寂后,延请外来和尚月松为长老。不料月松不守清规,擅自盗卖庙产。后被士绅们联名上诉并将其驱逐。

然后大家公推可禅法师继任方丈,缔臣长老为辅。缔臣为人精明干练,竭力整治凋零的报本塔院,添建新屋,重塑佛像,筑造石路。此时的古塔已明显倾斜,彩绘剥落,栏杆腐朽,塔内壁上布满涂鸦。方丈虽有重修的决心,但限于财力,实在是力不从心。

1935年3月,弘一大师在厦门万寿禅寺讲学时提到嘉兴范古农对他讲一件灵事——范古农的友人戴君忽然双目失明,经介绍居住到平湖报本寺日夜一心专念阿弥陀佛,一年后双目重明。此事经弘一大师宣讲后,影响巨大。

民国二十八年(1939),侵华日寇以“防止游击队破坏,肃清射界”为由,下令拆除了报本寺,连同五老峰也遭破坏。已成“孤笋”的报本塔,矗立于断墙残垣中,景况凄凉,游人绝迹。1946年,著名平湖派琵琶演奏家朱英(字荇青,号杏卿)去湖边一睹,写有《劫后寻报本寺》:

晚步南郊外,微风夕照温。

荒原寻古寺,蹊径觅新痕。

野渡无人迹,残垣何处门。

孤高惟一塔,尚有断碑存。

抗战胜利后,寺院已变成一片瓦砾场,被住持可禅出租给外来客民,庙地被陆续开垦,种上了庄稼,后来又被农业推广所占用。

新中国成立后,寺院地块先后建起了饲料厂、蓄电池厂、铸钢厂,宝塔圩南半部变成了农田,时常种上水稻和油菜,岸边还建有厂房和水上加油站。

报本寺被日寇毁了53年后,终于时来运转。1992年,市政府批准恢复报本禅寺,请赵朴初先生题了“报本禅寺”寺名,接管观音堂为下院。1993年,位于宝塔圩南端的大悲阁建成。

在此后的三十年间,宝塔圩地块前后分两期陆续进行报本禅寺的重建工程。先重建北区,占地33亩,以寺院、宝塔为主体,塔东以主轴线自南向北依次为山门、天王殿、圆通殿、大雄宝殿、三圣殿及千佛楼与藏经阁,轴线东西两侧为钟楼、鼓楼、药师殿、地藏殿、祖师殿等配殿,并以两面庑廊连接到藏经阁,2008年,藏经阁请来中国历史上第一部最大汉文佛教方册大藏经《嘉兴藏》一部;沿水东岸南北一线为罗汉堂、客堂、圣财殿、方丈楼和僧寮。塔西为塔院轴线,自南向北分别为法堂、僧舍、法演三乘、碑廊、报本塔、思乐堂;沿水西岸一线为寺门和综合服务楼。

2006年始,营建占地17亩的南区,先后建设九龙壁(即照壁,底座四周石栏浮雕“二十四孝”)、七佛塔、新斋堂、居士楼、“鱼乐国”放生池(含九曲桥、应心亭、露天观音)以及筹划中的禅园风景(“五老峰”假山等)、南山律宗祖师纪念堂。2015年,五百罗汉堂建成。2022年,在洲之西南角建成钓鳌台和悠然廊。鹦鹉洲东、南、西三面临水全为石驳岸,岸建雕栏,栏内铺石甬道。

至此,报本禅寺黛瓦黄墙,规制完备,规模宏大,香火鼎盛,已成为平湖弘扬佛教文化的中心场所、弘法利生的佛教圣地。

纵观历史,报本塔院(报本寺)“两毁三建”,迄今历经457年而延续香火,实属不易。寺院所处鹦鹉洲,四面环水,湖抱航母巨舰,泓波澄碧;塔影映带,洲上树木葱郁,风景如画。早在明代以“鹦鹉芳洲”和“沙汀塔院”列居“当湖十二景”之二,清代又以“三寺雨钟”占据“东湖十景”之一,而如今以“塔影垂虹”被列为“东湖新十景”之一,可谓东湖国家4A级旅游景区不可或缺的主角之一。