三、对《爨龙颜碑》的创造

四、陆维钊取法《爨龙颜碑》的学习路径对当前书法创作以及对专业书法家的定位思考

五、结语

陆维钊一生临帖不下百余种,成就了他雄强大美的书法风格。在众多碑帖中他比较推崇刘宋时期云南的《爨龙颜碑》。陆维钊一生的楷书以及行草书的书写实践都在这块碑里吸取了许多元素。本文试着从陆维钊对《爨龙颜碑》的吸收窥探其书法风格的创造。

陆维钊(1899—1980),浙江平湖人,字微昭,晚年自署邵翁。1925年毕业于南京高等师范学校文史地部,曾亲炙柳诒徵、王伯沆、吴梅、丁二仲、朱蓬仙等名师的教诲。1925年至1926年在北京清华研究院任王国维助教。寓居上海时经常与樊少云、吴湖帆先生交往,切磋书画艺术。在杭州教学时期向张宗祥、马一浮请教书法。1963年,受浙江美术学院院长潘天寿委托,筹建当时全国唯一的书法篆刻专业。1979年夏,接受文化部培养书法篆刻研究生任务。旋病逝,卒年八十一岁。

陆维钊早年求学时期,中国的书法思想已经由“尊碑抑帖”慢慢地转变为“碑帖互证”。并且已经出现像张裕钊、沈曾植、郑孝胥、曾熙、李瑞清、李叔同等碑帖结合卓有成就的大家。“尊碑抑帖”的康有为在晚年也进行了“碑帖融合”的实践。陆维钊承接清末碑学的余绪,是碑帖结合的受益者。他吸取前辈书家对碑帖结合行之有效之方,把具有方圆并用这一特点的魏碑大量地融入楷书,以及行草书创作中,使他晚年的书作呈现出雄强大美的风格。根据笔者对陆维钊晚年楷书以及行草书大量作品的分析,《爨龙颜碑》方圆用笔比较明显的特征对他的书法风格的形成起到了关键的作用。

由于加入大量的类似《爨龙颜碑》方圆并用的用笔特征,使得陆维钊楷、行草风格奇崛,大有徐青藤“乱石铺街”之感,但又温润“纯乎学人手笔,饶有书卷清气”。他的行草书风格是碑帖结合的又一典范:结构的收缩线条密集处与伸展撇、捺笔以密其势;线条的保持圆厚与衔接时的屡出方折以及斩截爽利之笔;章法上的强调单字独立有序与连贯时的有意错杂其形。

《爨龙颜碑》,全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑》。与《爨宝子碑》合称“二爨”,《爨龙颜》称“大爨”,南朝刘宋大明二年(公元458年)镌立。碑身高三百三十八厘米,上宽一百三十五厘米,下宽一百四十六厘米,厚二十五厘米。《爨龙颜碑》,正书。碑阳廿四行,每行四十五字。碑阴刻职官题名三列,上列十五行,中列十七行,下列十六行。碑现存于云南省曲靖地区陆良县城东南十四公里薛官堡(旧称贞元堡)斗阁寺大殿内。《爨龙颜碑》是流传绝少的南朝碑刻之一。书法饶有隶意,气势雄强;结构多变,布局参差有致。

清乾嘉以降,兴起了以崇尚碑学为主的书学流派。从阮元的《南北书派论》和《北碑南帖论》,到包世臣《艺舟双楫》的推波助澜,再到康有为的《广艺舟双楫》的摇旗呐喊,以致“清末民初的书坛已是碑派书法的一统天下”。这种崇碑的思想对陆维钊的书法学习带来很大影响。陆维钊对《爨龙颜碑》的学习可以从他学书的三个时期找到答案。

第一个阶段是在嘉兴秀州书院求学期间得到海宁朱蓬仙的指导而开始临习《爨龙颜碑》。这个时期的书学思想和师从名师,使陆维钊对魏碑,尤其是《爨龙颜》有了较为深刻的认识。虽然这个时期他认为“王字妩媚,缺乏北碑那样宏伟的气度和笔力”,以攻碑为主,但并不卑帖。这个时期陆维钊开始把《爨龙颜碑》的笔调运用到行草书的创作中。

第二个阶段是在南京高等师范学校期间得到柳诒徵先生的指授。柳诒徵是碑派书法家李瑞清的弟子。“柳诒徵早年学颜真卿,后又致力于周金、汉隶、晋帖,以北碑作行书尤为独创,自成大家。”“在他看来,碑、帖都可学,学碑不必卑帖,反之亦然。他认为有人学碑,气韵有余而技巧不足,或技巧圆熟而气韵靡弱,这并非说明碑不足学,而是学碑者缺乏艺术远见,方法不对的缘故”,所以,这个时期陆维钊用《爨龙颜碑》的笔法进行创作时,对帖也兼有涉及。

第三个阶段,陆维钊对《爨龙颜碑》的进一步学习可能归功于王国维对沈曾植的推崇。1925年7月,陆维钊从国立南京高等师范学校毕业,其师吴梅先生把他推荐给时任清华大学国学研究院的王国维,任其助教。“沈曾植在古文字音韵学训诂方面曾经启发过王国维,对王氏学问产生过很大的影响。……陆氏对此有着浓厚的兴趣,自然对沈产生注意,并涉及其书法。”

从《钱孝女淑贞墓碣》可以窥见陆维钊这时期的书作有借鉴沈曾植的地方。笔者从《海日楼札丛》里了解到沈曾植在《爨龙颜》上下过许多功夫。这时陆维钊借鉴沈曾植的临作,学习沈氏吸收《爨龙颜碑》用于创作也是可能的。章祖安曾见陆维钊用拷贝纸摹写李叔同所临《张猛龙碑》,从而通过学习李氏临作的理解来掺入自己的创作中。这是陆维钊早年求学期间跟随各位名师学习《爨龙颜碑》碑同时融入自己的创作情况。这些影响一直持续到他晚年的创作。

通过自己长期对《爨龙颜碑》临习,陆维钊慢慢地有了自己的思考:

近于《石门铭》而用笔方圆兼能的,当推《爨龙颜碑》,在云南,其高华朴茂超于中土诸碑之上。

陆维钊早年对《爨龙颜碑》学习,苦于他的一生跟众多知识分子一样经历了抗日战争、内战,以及“文化大革命”的摧残,早期临作无从得见。仅能从1978年夏所临的《爨龙颜碑》窥探其笔意。

我们从陆维钊的楷、行草诸种书体中看出,方圆对比强烈是其书法风格的一大特征。在学习魏碑的选择上,他主要选择了“方圆兼能”的一些碑帖作为师法的范本。如《石门铭》《爨龙颜》《爨宝子》《瘗鹤铭》《张猛龙》等。

分析陆维钊一生所临摹和创作的书作来看,没有选择过于方折的经典碑帖作为主要师法对象,这可能是他有意识的选择。以大多数人的创作经验来看,过于方整峻峭的碑如《始平公造像记》《杨大眼造像记》《孙秋生造像记》《魏灵藏薛法绍造像记》等不易与《石门铭》《郑文公碑》《爨龙颜碑》调和成一种风格。《龙门四品》是方笔露锋之典型代表,起、收笔都将锋颖露在笔画外,角棱若刀,折笔显见方棱。

《石门铭》用笔最圆,《爨龙颜》次之,《张猛龙》兼侧,《根法师》最侧。侧则有姿,易学,而易滋流弊;圆则无迹,难学,不见其工。……

陆维钊认为方折的用笔易学,但易产生习气;而圆笔难学,不易见功夫。所以,他选择了方圆兼能的碑如《石门铭》《爨龙颜》《张猛龙》锻炼自己的笔力。对于中土诸碑,似乎他更爱刘宋时期的南碑——《爨龙颜》。其云:

近于《石门铭》而用笔方圆兼能的,当推《爨龙颜碑》,在云南,其高华朴茂超于中土诸碑之上。岂遐方书家不受中土拘墟所致耶(中土《刘怀民墓志》极与相似)?……至《爨宝子》则更方峻,终不及《爨龙颜》之意味深长,也不及《灵庙》之气息浑厚。……

清代杨守敬在《评碑记》中说:“正书自《葛祚碑》数字而外,此(《爨龙颜》)为最古,绝用隶法,极其变化,虽亦兼折刀之笔,而温醇尔雅。”陆维钊早年从祖父陆少云习诗词,而后又从南高师吴梅学宋词、元曲,毕业后一直从事中国文学研究与教学工作直至调入浙江美术学院,是一个名副其实的“学者型”书法家。他临摹的《爨龙颜碑》,不仅有“温醇尔雅”的气度,而且具古茂之气。

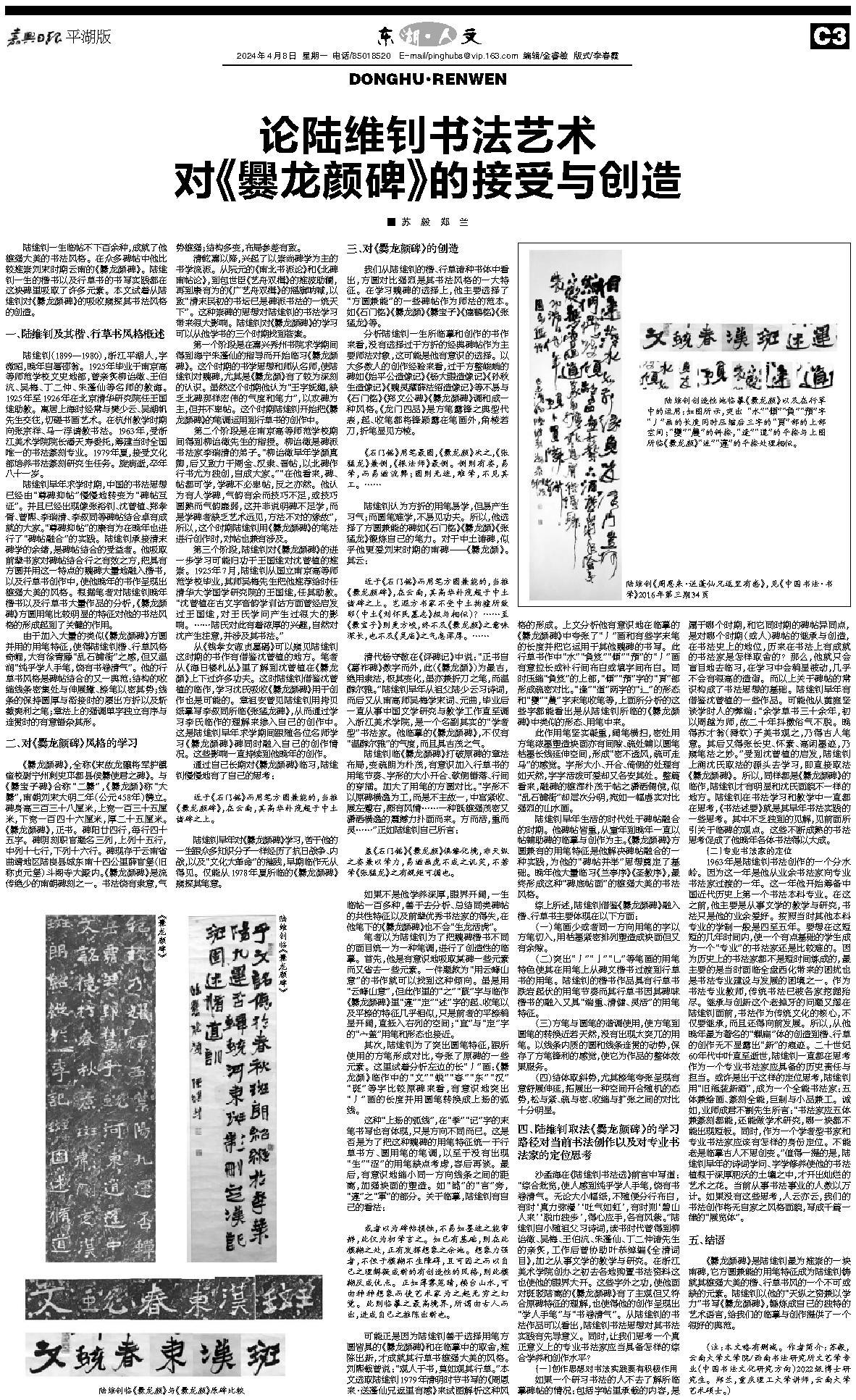

陆维钊临《爨龙颜碑》打破原碑的章法布局,变疏朗为朴茂,有意识加入行草书的用笔节奏、字形的大小开合、欹侧错落、行间的穿插。加大了用笔的方圆对比。“字形不以原碑横逸为工,而是不主故一,中宫紧收、展左蹙右,颇有风情……一种既雄强茂密又潇洒横逸的震撼力扑面而来。方而活,重而灵……”正如陆维钊自己所言:

盖《石门铭》《爨龙颜》俱臻化境,非天纵之姿兼以学力,易滋画虎不成之讥笑,不若学《张猛龙》之有规矩可循也。

如果不是他学养深厚,眼界开阔,一生临帖一百多种,善于去分析、总结同类碑帖的共性特征以及前辈优秀书法家的得失,在他笔下的《爨龙颜碑》也不会“生龙活虎”。

笔者以为陆维钊为了把魏碑楷书不同的面目统一为一种笔调,进行了创造性的临摹。首先,他是有意识地吸取某碑一些元素而又省去一些元素。一件题款为“用云峰山意”的书作就可以找到这种倾向。虽是用“云峰山意”,但此作里的“之”“蹤”字与临作《爨龙颜碑》里“運”“定”“述”字的起、收笔以及平捺的特征几乎相似,只是前者的平捺稍显开阔,直抵入右列的空间;“宜”与“定”字的“宀盖”用笔和形态也接近。

其次,陆维钊为了突出圆笔特征,跟所使用的方笔形成对比,夸张了原碑的一些元素。这里试着分析左边的长“丿”画:《爨龙颜》临作中的“文”“蜕”“春”“东”“汉”“斑”等字比较原碑来看,有意识地突出“丿”画的长度并用圆笔转换成上扬的弧线。

这种“上扬的弧线”,在“季”“记”字的末笔书写也有体现,只是方向不同而已。这是否是为了把这种魏碑的用笔特征统一于行草书方、圆用笔的笔调,以至于没有出现“生”“涩”的用笔缺点考虑,容后再谈。最后,有意识地缩小同一方向线条之间的距离,加强块面的塑造。如“詺”的“言”旁,“運”之“軍”的部分。关于临摹,陆维钊有自己的看法:

或者以为碑帖损蚀,不易如墨迹之能审辨,此仅为初学言之。如已有基础,则在此模糊之处,正有发挥想象之余地。想象力强者,不但于模糊不生障碍,且可因之而以自己之理解凝成新的有创造性的风格,则此模糊反成优点。正如薄雾笼晴,楼台山水,可由种种想象而使艺术家为之起无穷之幻觉。此则临摹之最高境界,所谓由古人而出,进成自己之推陈出新也。

可能正是因为陆维钊善于选择用笔方圆皆具的《爨龙颜碑》和在临摹中的取舍,推陈出新,才成就其行草书雄强大美的风格。刘熙载曾说:“观人于书,莫如观其行草。”本文选取陆维钊1979年清明时节书写的《周恩来·送蓬仙兄返里有感》来试图解析这种风格的形成。上文分析他有意识地在临摹的《爨龙颜碑》中夸张了“丿”画和有些字末笔的长度并把它运用于其他魏碑的书写。此行草书作中“水”“負笈”“傾”“預”的“丿”画有意拉长或补行间布白或填字间布白。同时压缩“負笈”的上部,“傾”“預”字的“頁”部形成疏密对比。“逢”“道”两字的“辶”的形态和“變”“農”字末笔收笔等,上面所分析的这些字都能看出是从陆维钊所临的《爨龙颜碑》中类似的形态、用笔中来。

此作用笔坚实凝重,阔笔横扫,密处用方笔浓墨塑造块面亦有间隙、疏处辅以圆笔枯墨长线延伸空间,形成“密不透风,疏可走马”的感觉。字形大小、开合、倚侧的处理有如天然,字字活泼可爱却又各安其处。整篇看来,融碑的雄浑朴茂于帖之潇洒倜傥,似“乱石铺街”却层次分明,宛如一幅虚实对比强烈的山水画。

陆维钊早年生活的时代处于碑帖融合的时期。他碑帖皆重,从童年到晚年一直以帖辅助碑的临摹与创作为主。《爨龙颜碑》方圆兼有的用笔特征是他解决碑帖融合的一种实践,为他的“碑帖并举”思想奠定了基础。晚年他大量临习《兰亭序》《圣教序》,最终形成这种“碑底帖面”的雄强大美的书法风格。

综上所述,陆维钊借鉴《爨龙颜碑》融入楷、行草书主要体现在以下方面:

(一)笔画少或者同一方向用笔的字以方笔切入,用枯墨紧密排列塑造成块面但又有余隙。

(二)突出“丿”“亅”“乚”等笔画的用笔特色使其在用笔上从碑文楷书过渡到行草书的用笔。陆维钊的楷书作品具有行草书跌宕起伏的用笔节奏而其行草书因其碑味楷书的融入又具“端重、清健、灵活”的用笔特征。

(三)方笔与圆笔的谐调使用,使方笔到圆笔的转换近若天然,没有出现太突兀的用笔。以线条内质的圆和线条连贯的动势,保存了方笔锋利的感觉,使它为作品的整体效果服务。

(四)结体取斜势,尤其捺笔夸张呈现有意舒展伸延,拓展出一种空间开合随机的态势,松与紧、疏与密、收缩与扩张之间的对比十分明显。

沙孟海在《陆维钊书法选》前言中写道:“综合批览,使人感到纯乎学人手笔,饶有书卷清气。无论大小幅纸,不随便分行布白,有时‘真力弥漫’‘吐气如虹’,有时则‘碧山人来’‘脱巾独步’,得心应手,各有风裁。”陆维钊自小随祖父习诗词,读书时代曾得到柳诒徵、吴梅、王伯沆、朱蓬仙、丁二仲诸先生的亲炙,工作后曾协助叶恭绰编《全清词目》,加之从事文学的教学与研究。在浙江美术学院创办之初去各地购置书法资料这也使他的眼界大开。这些字外之功,使他面对斑驳陆离的《爨龙颜碑》有了主观但又符合原碑特征的理解,也使得他的创作呈现出“学人手笔”与“书卷清气”。从陆维钊的书法作品可以看出,陆维钊书法思想对其书法实践有先导意义。同时,让我们思考一个真正意义上的专业书法家应当具备怎样的综合学养和创作水平?

(一)创作思想对书法实践要有积极作用

如果一个研习书法的人不去了解所临摹碑帖的情况:包括字帖里承载的内容,是属于哪个时期,和它同时期的碑帖异同点,是对哪个时期(或人)碑帖的继承与创造,在书法史上的地位,历来在书法上有成就的书法家是怎样取舍的?那么,他就只会盲目地去临习,在学习中会稍显被动,几乎不会有很高的造诣。而以上关于碑帖的常识构成了书法思想的基础。陆维钊早年有借鉴沈曾植的一些作品。可能他从黄庭坚谈学时人的弊端:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁(舜钦)子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”受到沈曾植的启发,陆维钊上溯沈氏取法的源头去学习,即直接取法《爨龙颜碑》。所以,同样都是《爨龙颜碑》的临作,陆维钊才有明显和沈氏面貌不一样的地方。陆维钊在书法学习和教学中一直都在思考,《书法述要》就是其早年书法实践的一些思考。其中不乏独到的见解,见前面所引关于临碑的观点。这些不断成熟的书法思考促成了他晚年各体书法得以大成。

(二)专业书法家的定位

1963年是陆维钊书法创作的一个分水岭。因为这一年是他从业余书法家向专业书法家过渡的一年。这一年他开始筹备中国近代历史上第一个书法本科专业。在这之前,他主要是从事文学的教学与研究,书法只是他的业余爱好。按照当时其他本科专业的学制一般是四至五年。要想在这短短的几年时间内,使一个有点基础的学生成为一个“专业”的书法家还是比较难的。因为历史上的书法家都不是短时间练成的,最主要的是当时面临全盘西化带来的困扰也是书法专业建设与发展的困境之一。作为书法专业教师,传统书法已被各家挖掘殆尽。继承与创新这个老掉牙的问题又摆在陆维钊面前,书法作为传统文化的核心,不仅要继承,而且还得向前发展。所以,从他晚年最为著名的“蜾扁”体的创造到楷、行草的创作无不显露出“新”的痕迹。二十世纪60年代中叶直至逝世,陆维钊一直都在思考作为一个专业书法家应具备的历史责任与担当。或许是出于这样的定位思考,陆维钊用“旧瓶装新酒”,成为一个全能书法家:五体兼绘画、篆刻全能,巨制与小品兼工。诚如,业师成君不割先生所言:“书法家应五体兼篆刻都能,还能做学术研究,哪一块都不能出现短板。同时,作为一个学者型书家和专业书法家应该有怎样的身份定位。不能老是临摹古人不思创变。”值得一提的是,陆维钊早年的诗词学问、字学修养使他的书法植根于深厚肥沃的土壤之中,才开出灿烂的艺术之花。当前从事书法事业的人数以万计。如果没有这些思考,人云亦云,我们的书法创作将无自家之风格面貌,写成千篇一律的“展览体”。

《爨龙颜碑》是陆维钊最为推崇的一块南碑,它方圆兼能的用笔特征成为陆维钊铸就其雄强大美的楷、行草书风的一个不可或缺的元素。陆维钊以他的“天纵之资兼以学力”书写《爨龙颜碑》,锤炼成自己的独特的艺术语言,给我们的临摹与创作提供了一个很好的典范。

(注:本文略有删减。作者简介:苏毅,云南大学文学院/西南书法研究所文艺学专业(中国书法文化研究方向)2022级博士研究生。郑兰,重庆理工大学讲师,云南大学艺术硕士。)