2024甲辰龙年已经到来,众所周知,龙是一种虚拟的生物,是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体,在我国几千年的历史演进中,龙一直是华夏儿女的共同文化图腾,更是海内外同胞的共同记忆纽带。龙文化也在各个方面一直影响着一代代华夏儿女的生活。自古以来,以“龙”字命名的地方更是屡见不鲜,而位于杭州湾北岸的平湖乍浦镇域内众多山丘不但与“龙”有关而且也有个很霸气的名字,它就是“九龙山”。

一、“九龙山”的美丽传说

如果你到平湖乍浦九龙山旅游,想询问这里的山为啥叫九龙山,热心的乍浦人一定会给你讲一个在乍浦流传最广,也最形象的故事——东海龙王三太子生九子。

相传很久以前,乍浦沿海原来一马平川,并无山峰。这里的农民以农耕为生,而靠近海边住着一户姓黄的人家,却以出海打渔为生,这家渔民夫妇生有一个女儿,取名黄姑。有一天,这位渔翁出海捕捞,看见一只大鹏扑向一条正躺在海滩上的白蛇,此时的白蛇遍体鳞伤,已是奄奄一息。渔翁抄起渔具用力挥向大鹏,大鹏急忙逃窜。渔翁救了白蛇并带回家中,为它上药疗伤。不到半个月白蛇伤愈,渔翁将白蛇放归大海,白蛇边游边回头,似有恋恋不舍之情。从此以后,渔翁下海捕鱼,网网都有收获,从不空手而归。

几年后,老渔翁寿终正寝,捕鱼养家的重担落在女儿黄姑身上。黄姑年已及笄,长得貌若天仙,但她是个孝顺女儿,为了照顾老母亲,就一直在家没有出嫁。老渔婆担心女儿再不成家将耽误终身大事,所以放出话来,愿意招婿入赘。过了几天,黄姑出海打渔归来,看见一位英俊少年在她家里侍奉老母亲,黄姑问母亲,这是谁?老渔婆告诉女儿,小伙子名叫白龙,已来多时了,听说要招婿入赘,白龙表示只要黄姑愿意,他就同意上门入赘。黄姑看见白龙的模样英俊潇洒,心地又善良,就羞答答地对母亲说,全凭母亲做主。老渔婆听女儿这么一讲,知道女儿也相中白龙,连声说好。就这样,没隔几日,白龙与黄姑就结为秦晋之好,从此以后,男主外女主内,黄家的家境日益富足。

光阴似箭,日月如梭,白龙与黄姑一起度过了二十多年的时光,并生下了九个儿子,而且都已长大成人,个个英俊聪明,都学得一身好本领。一天,白龙领九个儿子一起出海捕鱼,回来时浑身是伤。黄姑追问原因,丈夫无奈只得如实相告。原来白龙是东海龙王的三太子,当初出来游玩,被大鹏欺负险些丧命,多亏黄姑的父亲在海滩上相救。为了报答救命之恩,三太子变成了小伙子入赘黄姑家。但因离家月余,龙王就派龟丞相父子四处寻找。这一日在海中相遇,龟丞相一定要叫三太子回宫,只因三太子不肯回宫,龟丞相就带领虾兵蟹将要将三太子捉拿回宫。双方打斗了一场,白龙和九个龙子全部受伤,并被捉进龙宫。龙王问明实情,得知三太子久久不归的原因后,明白是龟丞相不分青红皂白,所以大怒,要立斩龟丞相父子。经三太子再三求情,东海龙王答应饶了龟丞相父子,并派龟丞相前来海边镇守保护。白龙向黄姑讲清了事情的来龙去脉,随即告诉黄姑要回东海龙宫取药,为九个儿子治伤。

老渔婆、黄姑此时却将信将疑,明明白龙入赘黄家已二十多年,为啥讲离开龙宫只有一个月。因为渔婆、黄姑母女两人不知仙界一日等于人间一年。所以怀疑这是老龙王的计谋,想趁其不备捉拿全家。母女俩心里顿时忐忑不安,立即追到海边,决定一里一外守住龟丞相父子。渔婆手捧大石,黄姑手持大棍,一直到深夜子时也未回家。九个龙子在家等候多时,不见外婆、母亲回来,也一同赶往海边。到了海边一看,双方似有动武之势,便站成一排以便出手相助。九个龙子由于本来已经受了重伤,一会儿一个个疲倦地困坐在地上。

再说白龙三太子去龙宫取药回到黄家,已是第二天早上。三太子进门一看家中空无一人,他急忙赶往海边,这一看非同小可,九个龙子和黄姑、渔婆全都化作石头变成了大山。三太子心中悲愤,瞠目圆睁,责问龟丞相父子到底是啥原因。龟丞相父子一见这阵势,情况不妙,怕遭横祸,急忙舒爪引颈想逃向龙宫。三太子急了,甭想逃!一个定身法,说声“变”,就将龟丞相父子变成了大、小两座乌龟山。从此以后,渔婆变成的山,后人称为外蒲(婆)山,黄姑变成的山叫做里蒲(婆)山。九个龙子化成的山峰,人们称之为九龙山。后来成了乍浦内陆防止海侵的天然屏障。

这就是乍浦九龙山的神话故事。其实,在乍浦,有关九龙山的传说和神话故事还有“叠娘石与龙湫泉”“苦竹山与飞来峰”“青龙山下水仙庙”“神奇的天马峰”“舞青龙的来历”“蟹和尚钻泥洞”“范蠡下海”等。这些传说和神话,既是讲山的故事,又反映了古代劳动人民的智慧和斗争精神,寄托了古代劳动人民对美好生活追求的理想。

二、“九龙山”是怎么形成的

有人问,平湖乍浦的九龙山是不是指九座山,其实,乍浦的九龙山不只是九座山,九是约数,表示多的意思。九龙山有广义和狭义之分,广义的九龙山指平湖全境的山丘、包括雅山、土山、独山,狭义的九龙山仅指乍浦沿海的山丘,俗称乍浦九龙山。2013年版《平湖市地名志》载19座山。而据有关史料记载,平湖乍浦沿海的九龙山有大小二十四座山头,包括历史上有过记录后来消失的如苦竹山等5座山丘。另外平湖海域内还有近海诸岛、外蒲山诸岛等10多个岛屿。这样,广义的九龙山其实是由陆地现有的19座山丘和海域内10多个岛屿组成,这些山岛都属于平湖九龙山范围。

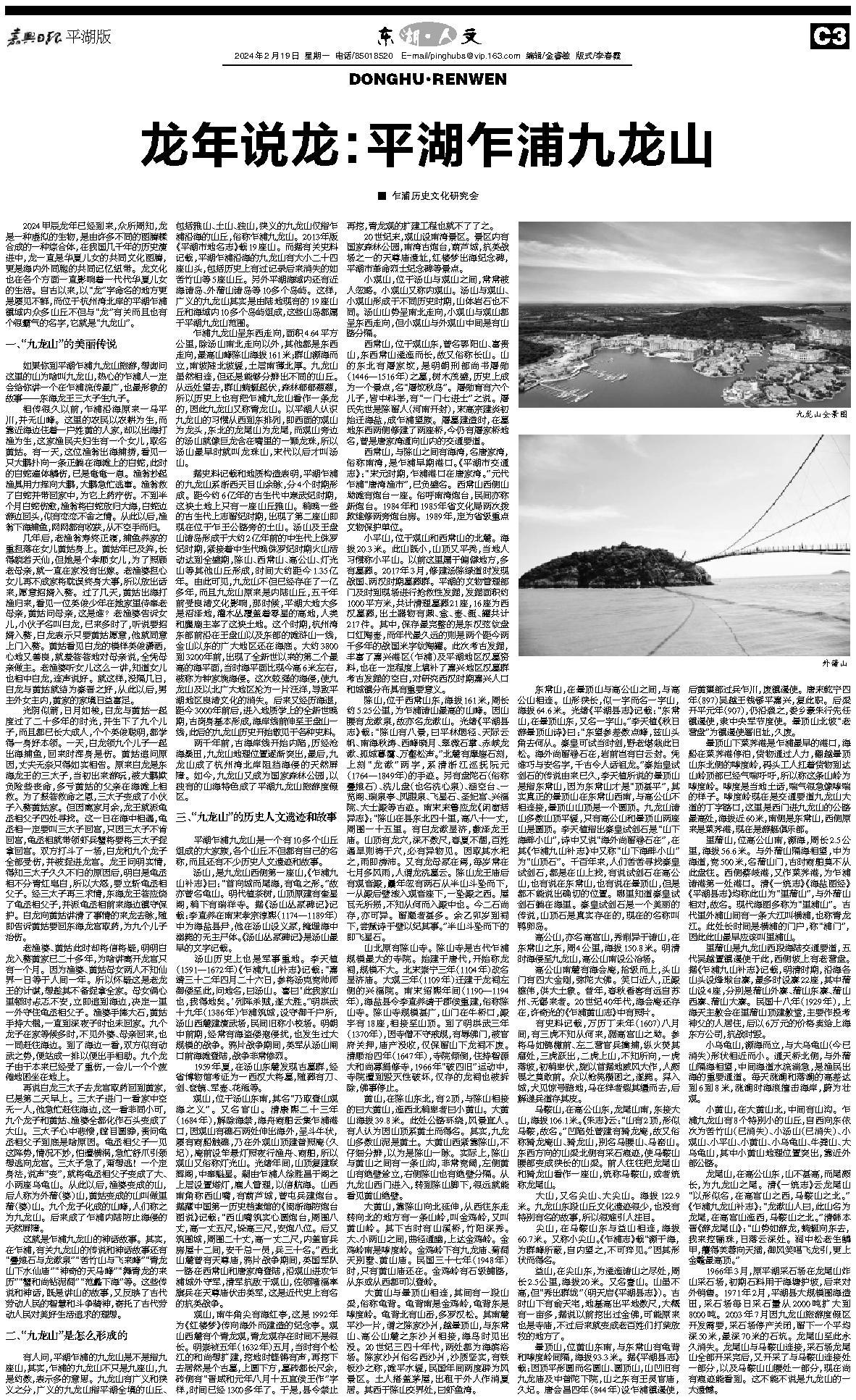

乍浦九龙山呈东西走向,面积4.64平方公里,除汤山南北走向以外,其他都是东西走向,最高山峰陈山海拔161米;群山濒海而立,南坡陡北坡缓,土层南薄北厚。九龙山虽然相连,但还是能够分辨出不同的山丘。从远处望去,群山蜿蜒起伏,森林郁郁葱葱,所以历史上也有把乍浦九龙山看作一条龙的,因此九龙山又称青龙山。以平湖人认识九龙山的习惯从西到东排列,即西面的观山为龙头,东北的龙尾山为龙尾,而观山旁边的汤山就像巨龙含在嘴里的一颗龙珠,所以汤山最早时就叫龙珠山,宋代以后才叫汤山。

据史料记载和地质构造表明,平湖乍浦的九龙山系浙西天目山余脉,分4个时期形成。距今约6亿年的古生代中寒武纪时期,这块土地上只有一座山丘雅山。稍晚一些的古生代上志留纪时期,出现了第二座山即现在位于乍王公路旁的土山。汤山及王盘山诸岛形成于大约2亿年前的中生代上侏罗纪时期,紧接着中生代晚侏罗纪时期火山活动达到全盛期,陈山、西常山、高公山、灯光山等其他山丘形成,时间大约距今1.35亿年。由此可见,九龙山不但已经存在了一亿多年,而且九龙山原来是内陆山丘,五千年前受良渚文化影响,那时候,平湖大地大多是沼泽地,灌木丛覆盖着零星的高地,人类和麋鹿主宰了这块土地。这个时期,杭州湾东部前沿在王盘山以及东部的滩浒山一线,金山以东的广大地区还在海底。大约3800到3200年前,出现了全新世以来的第二个最高的海平面,当时海平面比现今高6米左右,被称为钟家堍海侵。这次较强的海侵,使九龙山及以北广大地区沦为一片汪洋,导致平湖地区良渚文化的消失。后来又经历海退,距今3000年前后,进入地质学上的全新世晚期,古岗身基本形成,海岸线前伸至王盘山一线,此后的九龙山历史开始散见于各种史料。

两千年前,古海岸线开始内陷,历经沧海桑田,九龙山地理位置逐渐突出,最后,九龙山成了杭州湾北岸阻挡海侵的天然屏障。如今,九龙山又成为国家森林公园,以独有的山海特色成了平湖九龙山旅游度假区。

三、“九龙山”的历史人文遗迹和故事

平湖乍浦九龙山是一个有10多个山丘组成的大家族,各个山丘不但都有自己的名称,而且还有不少历史人文遗迹和故事。

汤山,是九龙山西侧第一座山,《乍浦九山补志》曰:“首向城而尾海,有龟之形。”故亦曾名龟山。明代植茶树,山顶原建有奎星阁,稍下有瑞祥寺。据《汤山丛冢碑记》记载:李直养在南宋孝宗淳熙(1174—1189年)中为海盐县尹,他在汤山设义冢,掩埋海中溺毙的无主尸体。《汤山丛冢碑记》是汤山最早的文字记载。

汤山历史上也是军事重地。李天植(1591—1672年)《乍浦九山补志》记载:“嘉靖三十二年四月二十六日,参将汤克宽帅师御倭至此,问地名,曰汤山。喜曰‘此我家山也,我得地矣。’列阵杀贼,遂大胜。”明洪武十九年(1386年)乍浦筑城,设守御千户所,汤山西麓建演武场,民间旧称小校场。明朝中前期,经常有海盗倭寇侵扰,也发生过大规模的战争。鸦片战争期间,英军从汤山闸口前海滩登陆,战争非常惨烈。

1959年夏,在汤山东麓发现古墓群,经省博物馆考证为一西汉大将墓,随葬有刀、剑、奁镜、军壶、花瓶等。

观山,位于汤山东南,其名“乃取登山观海之义”。又名官山。清康熙二十三年(1684年),解除海禁,海舟商舶云集乍浦港口,因观山有礁石两处伸出海外,呈斗牛状,屡有商船触礁,乃在外观山顶建普照庵(久圮),庵前设竿悬灯照夜行渔舟、商舶,所以观山又俗称灯光山。光绪年间,山顶复建联辉阁,中奉魁星。嗣由乍浦人徐胜昌于阁之上层设置塔灯,雇人管理,以信航海。山西南角称西山嘴,有葫芦城,曾屯兵建炮台。据藏中国第一历史档案馆的《闽浙海防炮台图说》记载:“西山嘴筑实心圆炮台,周围八丈,高一丈五尺,垛高三尺,安炮八位。后又筑围城,周围二十丈,高一丈二尺,内盖官兵房屋十二间,安千总一员,兵三十名。”西北山麓曾有天尊庙,鸦片战争期间,英国军队一路在西常山和唐家湾登陆,沿观山进攻乍浦城外守军,清军抗敌于观山,佐领隆福率旗兵在天尊庙伏击英军,这是近代史上有名的抗英战争。

观山,南牛角尖有海红亭,这是1992年为《红楼梦》传向海外而建造的纪念亭。观山西麓有个青龙观,青龙观存在时间不是很长。明崇祯五年(1632年)五月,当时有个松江的和尚想扩建,挖地时铿锵有声,再挖下去居然是个古墓,上圆下方,墓砖都长尺余,砖侧有“晋咸和元年八月十五宜侯王作”字样,时间已经1300多年了。于是,县令禁止再挖,青龙观的扩建工程也就不了了之。

20世纪末,观山设南湾景区。景区内有国家森林公园,南湾古炮台,葫芦城,抗英战场之一的天尊庙遗址,红楼梦出海纪念碑,平湖市革命烈士纪念碑等景点。

小观山,位于汤山与观山之间,常常被人忽略。小观山又称内观山。汤山与观山、小观山形成于不同历史时期,山体岩石也不同。汤山山势呈南北走向,小观山与观山都呈东西走向,但小观山与外观山中间是有山路分隔。

西常山,位于观山东,曾名鄂阳山、富贵山,东西常山逶迤而长,故又俗称长山。山的东北有屠家坟,是明朝刑部尚书屠勋(1446—1516年)之墓,树木茂盛,历史上成为一个景点,名“屠坟秋鸟”。屠勋育有六个儿子,皆中科举,有“一门七进士”之说。屠氏先世是陈留人(河南开封),宋高宗建炎初始迁海盐,成乍浦望族。屠墓建造时,在墓地东西两侧修建了两座桥,今仍有屠家桥地名,曾是唐家湾通向山内的交通要道。

西常山,与陈山之间有海湾,名唐家湾,俗称南湾,是乍浦早期港口。《平湖市交通志》:“宋元时期,乍浦港口在唐家湾。”元代乍浦“唐湾渔市”,已负盛名。西常山西侧山坳滩有炮台一座。俗呼南湾炮台,民间亦称新炮台。1984年和1985年省文化局两次拨款维修两旁炮台房。1989年,定为省级重点文物保护单位。

小平山,位于观山和西常山的北麓。海拔20.3米。此山既小,山顶又平秃,当地人习惯称小平山。以前这里属于偏僻地方,多有墓葬。2017年3月,修建汤陈绿道时发现战国、两汉时期墓葬群。平湖的文物管理部门及时到现场进行抢救性发掘,发掘面积约1000平方米,共计清理墓葬21座,16座为西汉墓葬,出土器物有鼎、盒、壶、瓿、罐共计217件。其中,保存最完整的是东汉弦纹盘口红陶壶,而年代最久远的则是两个距今两千多年的战国米字纹陶罐。此次考古发掘,丰富了嘉兴港区(乍浦)及平湖地区汉墓资料,也在一定程度上填补了嘉兴地区汉墓群考古发掘的空白,对研究西汉时期嘉兴人口和城镇分布具有重要意义。

陈山,位于西常山东,海拔161米,周长约5.25公里,为乍浦诸山最高的山峰。因山腰有龙湫泉,故亦名龙湫山。光绪《平湖县志》载:“陈山有八景,曰平林烟径、天际云帆、南海秋涛、西峰晓月、翠微石掌、赤峡龙湫、孤城暮霭、万壑松声。”北麓有摩崖石刻,上刻“龙湫”两字,系清浙江巡抚阮元(1764—1849年)的手迹。另有盘陀石(俗称叠娘石)、洗儿盘(也名洗心泉)、涵空台、一览阁、瑞泉亭、凤眼泉、飞星石、圣妃宫、兴福院、大士殿等古迹。南宋末鲁应龙《闲窗括异志》:“陈山在县东北四十里,高八十一丈,周围一十五里。有白龙湫显济,敷泽龙王庙。山顶有龙穴,深不数尺,春夏不涸,百姓遇旱则祷于穴,必有异物见。因取其水祀之,雨即滂沛。又有龙母冢在焉,每岁常在七月多风雨,人谓龙洗墓云。陈山龙王庙后有观音殿,曩年忽有两石从半山斗坠而下,一从殿后壁滚入观音座下,一坠殿之西。屋瓦无所损,不知从何而入殿中也。今二石尚存,亦可异。留题者甚多。余乙卯岁到祠下,尝赋诗于壁以纪其事。”半山斗坠而下的即飞星石。

山北原有陈山寺。陈山寺是古代乍浦规模最大的寺院。始建于唐代,开始称龙祠,规模不大。北宋崇宁三年(1104年)改名显济庙。大观三年(1109年)迁建于龙祠左侧的兴福院。南宋绍熙年间(1190—1194年),海盐县令李直养请于郡侯重建,俗称陈山寺。陈山寺规模甚广,山门在牛桥口,殿宇有18座,相接至山顶。到了明洪武三年(1370年),因寺僧不守戒规,有辱佛门,被官府关押,庙产没收,仅保留山下龙祠不废。清顺治四年(1647年),寺院倾倒,住持智源大和尚募捐修寺,1966年“破四旧”运动中,寺院遭到毁灭性破坏,仅存的龙祠也被拆除,佛事停止。

黄山,在陈山东北,有2顶,与陈山相接的曰大黄山,迤西北稍卑者曰小黄山。大黄山海拔39.8米。此处公路环绕,风景宜人。有人认为因山顶系黄土而得名。其实,九龙山多数山泥是黄土。大黄山西紧靠陈山,不仔细分辨,以为是陈山一脉。实际上,陈山与黄山之间有一条山沟,非常宽阔,左侧黄山有绝壁耸立,右侧陈山也有绝壁分隔。从九龙山西门进入,转到陈山脚下,很远就能看见黄山绝壁。

大黄山,靠陈山向北延伸,从西往东走转向北的地方有一条山岭,叫金鸡岭,又叫黄山岭。其下古时有山溪桥,竹阳深秀。大、小两山之间,曲径通幽,上达金鸡岭。金鸡岭南是哮度岭。金鸡岭下有九龙庙、菊洞天别墅、黄山庙。民国三十七年(1948年)时,只有黄山庙还在。金鸡岭有石级铺路,从东或从西都可以登岭。

大黄山与晕顶山相连,其间有一段山梁,俗称龟背。龟背南是金鸡岭,龟背东是哮度岭。龟背北有山岙,多罗汉松。其南麓平沙一片,谓之陈家沙爿,越晕顶山,与东常山、高公山麓之东沙爿相接,海鸟时见出没。20世纪三四十年代,两处都为海滨浴场。陈家沙爿俗名西沙爿,沙质坚实,有铁板沙之称,滩平水缓,民国年间两度辟为风景区。土人搭盖茅屋,出租于外人作消夏居。其西于陈山交界处,曰虾鱼湾。

东常山,在晕顶山与高公山之间,与高公山相连。山形狭长,似一字而名一字山,海拔64.6米。光绪《平湖县志》记载:“东常山,在晕顶山东,又名一字山。”李天植《秋日游晕顶山诗》曰:“东望参差数点峰,兹山头角去何从。秦皇可试当时剑,野老堪栽此日松。海外尚留卷石在,岩前岂有白云封。凭谁巧与安名字,千古令人话祖龙。”秦始皇试剑石的传说由来已久,李天植所说的晕顶山是指东常山,因为东常山才是“顶甚平”,其实真正的晕顶山在东常山西南,与高公山不相连接,晕顶山山顶是一个圆顶。九龙山诸山多数山顶平缓,只有高公山和晕顶山两座山是圆顶。李天植指出秦皇试剑石是“山下海畔小山”,诗中又说“海外尚留卷石在”,在其《乍浦九山补志》中又称“山下海畔小山”为“山顶石”。千百年来,人们苦苦寻找秦皇试剑石,都是在山上找,有说试剑石在高公山,也有说在东常山,也有说在晕顶山,但是都不能说出确切的位置。哪里知道秦皇试剑石躺在海里。秦皇试剑石是一个美丽的传说,山顶石是真实存在的,现在的名称叫鸭卵岛。

高公山,亦名高宫山,秀削异于诸山,在东常山之东,周4公里,海拔150.8米。明清时海侵至九龙山,高公山南设公冶场。

高公山南麓有海会庵,拾级而上,头山门有四大金刚,弥陀大佛。笑口近人,正殿雄伟,供大土象。昔年,春秋香客有远自苏州、无锡来者。20世纪40年代,海会庵还存在,许奇光的《乍浦黄山志》中有照片。

有史料记载,万历丁未年(1607)八月间,有三虎不知从何来,踞高宫山之坳。参将马如锦檄前、左二营官兵擒捕,纵火焚其窟处,三虎跃出,二虎上山,不知所向,一虎落坡,初稍卑伏,旋以首据地威风大作,人颇畏之莫敢前。众以枪筅攒困之,遂毙。舁入城,犬见惊号踣地,马在绊者裂其缰而去,后解递兵道存其皮。

马鞍山,在高公山东,龙尾山南,东接大山,海拔106.1米。《朱志》云:“山有2顶,形似马鞍,故名。”凹陷处曾建有骑龙庵,故又俗称骑龙庵山、骑龙山,别名马腰山、马窑山。东西方向的山梁北侧有采石痕迹,使马鞍山腰部变成狭长的山梁。前人往往把龙尾山和骑龙山看作一座山,统称马鞍山,或者统称龙尾山。

大山,又名尖山、大尖山。海拔122.9米。九龙山东段山丘文化遗迹很少,也没有特别有名的故事,所以很难引人注目。

尖山,在马鞍山东与益山相连,海拔60.7米。又称小尖山。《乍浦志》载“濒于海,为群峰所蔽,自内望之,不可猝见。”因其形状而得名。

益山,在尖山东,为逶迤诸山之尽处,周长2.5公里,海拔20米。又名壹山。山虽不高,但“秀出群垅”(明天启《平湖县志》)。古时山下有俞天宅,地基高出平地数尺,大概有一亩多,据说以前挖出过金佛,可能原来也是寺庙,不过后来就变成老百姓们打柴放牧的地方了。

晕顶山,位黄山东南,与东常山有龟背和哮度岭间隔,海拔93.3米。据《平湖县志》载:因顶平形圆而名圆山、圆顶山,山凹旧有九龙庙及中普陀下院,山之东有王灵官庙,久圮。唐会昌四年(844年)设乍浦镇遏使,后黄巢部过兵乍川,废镇遏使。唐末乾宁四年(897)吴越王钱镠平嘉兴,复此职。后梁开平元年(907),仍沿袭之,委乡豪朱行先任镇遏使,隶中央军节度使。晕顶山北坡“老营盘”为镇遏使署旧址,久废。

晕顶山下菜荠港是乍浦最早的港口,海船在菜荠港停泊,货物通过人力,翻越晕顶山东北侧的哮度岭,码头工人扛着货物到达山岭顶部已经气喘吁吁,所以称这条山岭为哮度岭。哮度是当地土话,喘气很急像哮喘的样子。哮度岭现在是交通要道九龙山大道的丁字路口,这里是西门进九龙山的公路最高处,海拔近60米,南侧是东常山,西侧原来是菜荠港,现在是游艇俱乐部。

里蒲山,位高公山南,濒海,周长2.5公里,海拔56.6米。与外蒲山隔海相望,中为海道,宽500米,名蒲山门,古时商舶莫不从此盘往。西侧蔡岐港,又作菜荠港,为乍浦诸港第一处港口。清《一统志》《海盐图经》《平湖县志》均称此山为“里蒲山”,与外蒲山相对,故名。现代海图多称为“里浦山”。古代里外浦山间有一条大江叫横浦,也称青龙江。此处长时间是横浦的门户,称“浦门”,因此此山最早应该叫里浦山。

里蒲山是九龙山西段海陆交通要道,五代吴越置镇遏使于此,西侧坡上有老营盘。据《乍浦九山补志》记载,明清时期,沿海各山头设烽堠台寨,最多时设寨22座,其中蒲山设4座,分别是蒲山外寨、蒲山东寨、蒲山西寨、蒲山大寨。民国十八年(1929年),上海天主教会在里蒲山顶建教堂,主要作投考神父的人居住,后以6万元的价格卖给上海东方公司,抗战时毁。

小乌龟山,濒海而立,与大乌龟山(今已消失)形状相近而小。通天桥北侧,与外蒲山隔海相望,中间海道水流湍急,是渔民出海的重要通道。每天涨潮和落潮的高差达到6到8米,涨潮时海浪撞击海岸,蔚为壮观。

小黄山,在大黄山北,中间有山沟。乍浦九龙山有8个特别小的山丘,自西向东依次为苦竹山(已消失)、小汤山(已消失)、小观山、小平山、小黄山、小乌龟山、牛粪山、大乌龟山,其中小黄山地理位置突出,靠近外部公路。

龙尾山,在高公山东,山不甚高,而尾颇长,为九龙山之尾。清《一统志》云龙尾山“以形似名,在高宫山之西,马鞍山之北。”《乍浦九龙山补志》:“龙湫山人曰,此山名为龙尾,在高宫山迤西,马鞍山之北。”清韩本晋《游龙尾山》:“山势如游龙,蜿蜒向东去,我来控骊珠,日落云深处。涧中松老生鳞甲,攫得芙蓉向天插,御风笑唱飞龙引,更上金鼇最高顶。”

1966年3月,原平湖采石场在龙尾山炸山采石场,初期石料用于海塘护坡,后来对外销售。1971年2月,平湖县大规模围海造田,采石场每日采石量从2000吨扩大到8000吨。2003年7月因九龙山旅游度假区开发需要,采石场停产关闭,留下一个平均深50米,最深70米的石坑。龙尾山至此永久消失。龙尾山与马鞍山连接,采石场龙尾山全部开采完后,又开采了与马鞍山连接处一部分,以及马鞍山山腰处一部分,现在尚有痕迹能看到。这不能不说是九龙山的一大遗憾。