——追忆江受百先生

■ 马禹门

二、金华抗日政工队中的一员

六、爱心人士中的一员

四、基层供销合作社中的一员

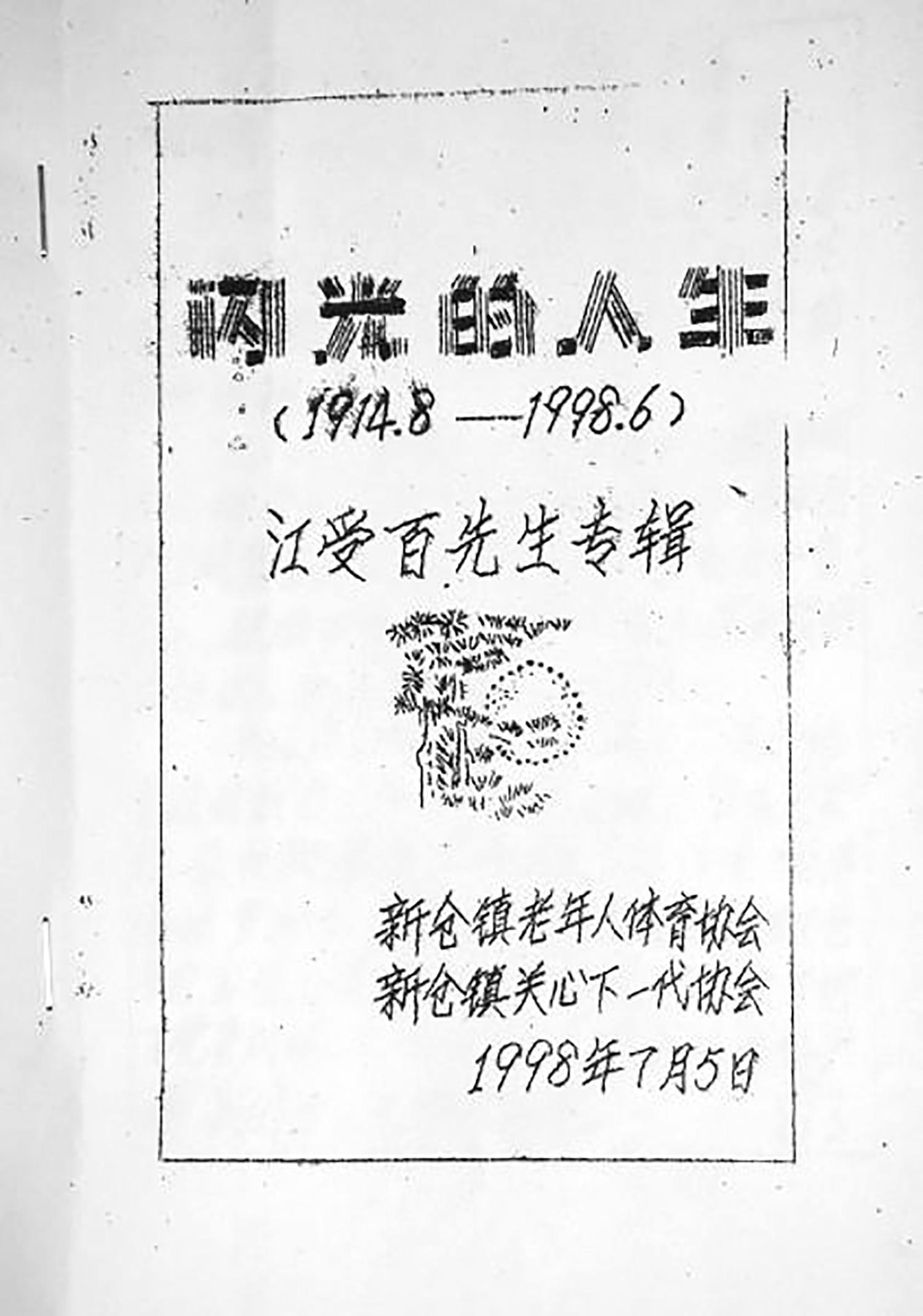

《闪光的人生》

五、学习积极分子中的一员

三、中共地下党外围中的一员

一、抗日救国会中的一员

1998年7月5日,新仓中心小学退休老教师胡锡宗用钢板、铁笔加蜡纸,刻印了新仓镇老年人体育协会和新仓镇关心下一代协会编辑的《闪光的人生(江受百先生专辑)》,以表对江受百先生的追悼、怀念和敬仰的心情。

《闪光的人生》专辑,是江受百先生一生真正无私奉献的写实。该专辑收录了陆宝华的《江受百青年时期革命生涯》、江受百本人在市老年体协十周年会上的发言稿《保持晚节,多作贡献》和四首诗作,以及徐成墉、胡锡宗的悼念诗词、在遗体告别仪式上的悼词等。

如今,江受百先生离开我们已经25年了,他一生的许多闪光点依旧在闪烁。

江受百(1914~1998),出生书香门第,祖居在平湖县西小街178号。江氏祖宅住有江受百先生的大伯父江伯萍,字元泰,1906至1909年任当湖小学堂(原当湖书院院址)堂长;叔叔江杏农,字元嘉,后在天津一家洋行工作,精通英文,早年读书期间所购的一批英文书籍还留在家中。江受百是祖宅西厅江家的后裔。

江受百高小毕业后在亲友的举荐下,在上海由嘉兴沈钧儒创办的一家商务公司做学徒,满师后留用,当公司的跑单伙计。

“九·一八事变”后,江受百在上海由同学江麟丰介绍参加了“抗日救国会”。“抗日救国会”是中国民主同盟会的前身,会长沈钧儒。江受百担任支会负责人,积极开展读马列著作、宣传抗日救国等活动。

1936年5月31日,沈钧儒等人在上海成立了全国各界救国联合会。11月23日,国民党反动派以“危害民国”的罪名在上海将全国各界救国联合会领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙千里、史良、王造时逮捕入狱,制造了“七君子”事件。“七君子”被捕后,江受百身先士卒,走上街头,进行抗日救国的宣传活动。他拿了条长凳,站在警察局门口,进行“抗日救国会”演讲,高呼“救国会发表的宣言和告国人书,不会因领袖的被捕而放弃抗敌救亡的主张,而是要继续奋斗下去”,呼吁国民政府“释放七君子,团结起来,一致对外,抗日救亡”!引起群情激奋,连警察也深受感动。

“淞沪会战”失败后,上海沦陷,江受百先生和他的同事们一起撤退至浙江金华。

1937年12月24日,杭州沦陷,浙江省政府南迁,金华就成了浙江省的政治、经济、文化、军事的中心。1938年10月,经中共地下党员洪流介绍,江受百参加了战时金华抗日政治工作队。期间正值国共第二次合作,中共浙江省工委统战委员会又密派中共党员进入政工队工作。金华抗日政工队队长由国民党县长出任,其他则有进步青年参加,四十余人的队伍中有20%以上是共产党员,除队长外其各级领导中都有中共地下党员。虽不公开,但在政工队内大家都心知肚明。当时中共浙江省工委就利用这一合法组织,开展抗日救亡活动。后该政工队升格为浙江省抗日政工宣传队。江受百先生也曾受组织派遣,在敌后安吉晓墅、嘉兴新塍一带,开展茶店读报、编写墙报与黑板报、教唱抗日歌曲、编演抗日文艺节目等抗日宣传活动。同时,他结识了中共地下党员刘明。

1940年夏,国民党浙江省党部将各县政工队集中金华净明寺训练,名曰训练,实则是借机排挤政工队中的共产党员和进步青年。集训结束,宣布解散,剩下部分改编为三青团政工队。作为接近共产党的进步青年江受百,也被列入排挤解散名单,离开了政工队,回到了家乡平湖,但仍继续与金华抗日政工队被解散来平湖及周边地区活动的共产党员、进步青年来往不断。

江受百回到平湖后居住在老西门城脚3号老家。因地处僻静,地下党员刘明在平湖地下活动时,经常去他家,与他畅谈革命形势和抗战态势,启发他参加革命。

1942年6月,江受百在亲朋好友中筹资后,携幼弟到新仓镇,租借“西当”踏渡西首面北、已倒闭的马氏银匠店3个门面中的西侧2个门面(门牌号为中大街139号、141号),开设了兄弟文具商店。

营业后不久,兄弟文具商店就逐步成了中共平湖地下党外围的联络站。中共浙江海北工委,就是从金华抗日政工队撤出来的部分中共党员组建的,其余部分与地方党组织共同组建成新四军三五支队。中共海北工委组建的乍浦支部等都与他有秘密来往,部分人员他还给予资助。那时,兄弟文具商店还接待过许多来平湖一带活动的地下党员,联系的范围很广,为海盐、金山等地的地下党员提供落脚、留宿。

1941年4月起,中共浙江海北工委负责人刘明曾多次与其来往,并深交,有培养发展江受百为共产党员的意向,并表示只要补办手续,党龄可从“抗日救国会”失联、参加金华抗日政工队起始计算。不料,1947年11月11日刘明在上海不幸被捕。因为是单线联系,江受百加入中国共产党的事就此搁置。

刘明随身的笔记中有江受百的姓名,因而江受百受牵连,被认定为赤色分子,被国民党平湖当局抓捕,后送杭州关押审讯。在杭州陆步桥“自新人员招待所”关押了三个多月,严刑审讯下他坚贞不屈,拒绝认罪,因此吃尽皮肉苦头,但始终没填写什么“自新人员登记表”,国民党当局只得释放了他。后来,因为此事,在不同历史时期,江受百先生多次被审查,蒙受怨冤委屈。

1949年5月11日,平湖解放。1950年1月,曾秘密担任中共平湖县城区支部书记张筠秋的丈夫金洪声,出任平湖城郊区副区长。县委指派金洪声出席浙江省供销合作总社,在杭州召开第一届供销合作社工作者会议,会后,负责筹组平湖县供销合作社。平湖县供销合作总社理监事会筹备组县委(书记)政委戴奎兼任,理事会筹组具体由金洪声同志操办,监事会筹组由张筠秋同志代为操办。总社成立后,农协委主任张守邦兼监事会主任,县妇联主任张筠秋同志兼任县供销社监事。

1950年2月24日,平湖供销合作总社成立。同年6月14日召开新仓镇供销合作社社员代表大会,通过了业务计划和章程,选举产生了社务委员会。6月20日,正式开展业务经营。选举产生第一任新仓供销合作社主任,新仓镇中大街兄弟文具商店老板江受百先生以社员身份出任,由姚照福担任理事会副主任,具体负责选择社址、店址,组织招聘业务人员与设立供应门市部经营机构选择经营品类等。首批老职工有周祖洪、诸玉英、孙传贤、顾瑞林、叶发祥、张指南、戴熙荣、盛新观、钟明芳、陈秀其……

1952年12月,县社试点实行大社体制,以改变小社力量薄弱局面。新仓、新港、建全、建新、复兴等五社合并。新仓供销合作在五社合并后,迅速改变了面貌,干部能力调配得到均衡,姚照福任主任,李水根任副主任,领导干部、业务干部的能力得到提升,职工队伍力量得到加强,理监事试行制度得到进一步规范完善。江受百先生的兄弟文具商店合并进新仓供销社,他也不再担任供销社主任,结束了以社员身份在外挂职兼职的理监事会决策供销合作社管理事务。

江受百先生还参与了新仓供销社五金生产资料部的筹建。在他的努力下,五金生产资料部于1964年前还孕育出“农具生产资料门市部”“陶瓷门市部”“五金交电门市部”。1964年后又孕育出“农机配件门市部”“农机修理门市部”,促进了农业生产,壮大了供销合作社自身发展的需要。

江受百先生一直在五金交电门市部工作,直至退休。30余年中,始终以店为家,他就在店堂后面的角落里搭张床铺,一直吃住在店。工作上认真负责,一丝不苟,勤勤恳恳,任劳任怨,就像一条踏踏实实的老黄牛,工作态度始终如一。

他管理的门市部经营品种不断增加、经营规模日益扩大,为孕育分解门市部、创造更高经济效益,打下结实基础。到他退休时,已打下了五金部在供销社内部可分为农机配件门市部、新仓农械电器修理门市部2个创利大户的扎实基础。

五金部商品都为轻工机械加工产品,顾客购买后大多需要掌握一定的专业知识才会使用。对营业员来说,客观上需要掌握商品的专业知识,以辅导顾客掌握基本的使用方法。学徒工出身的江受百文化程度虽不高,但钻研业务的精神可嘉。他首先自己细致地钻研有关商品知识,同时还要辅导部门中的青工共同宣讲,帮助顾客掌握商品操作技术和注意要点,因此深受农民顾客的欢迎。1972年初,五金部新增加农机配件经营。听农机公司的同志说,第一次来培训的这位老师傅特别认真,培训时笔记特别详细,记得最多,培训结束后又在仓库多耽搁了半天,一个零件一个零件地对号入座、检验辨别。江受百老先生为此花了多少心血,付出了多少辛劳,旁人恐怕是难以知道。

江受百的服务态度在新仓镇上是有口皆碑的,他真诚无私,敬客如宾,笑脸迎送,童叟无欺,礼貌用语更是到位。那双粗糙得长满老茧的手,一刻不停地整理着柜台里、货架上、仓库内的经营商品。值得称道的是,农民朋友上镇拿只竹篮子常常喜欢寄放在五金部店里,先到隔壁茶馆里吃壶茶,然后再到五金部店里取篮购物,但江受百老先生从不厌烦。

“新仓经验”的创立,少不了一批奠基人物。江受百先生就是“新仓经验”奠基人物中的一员。一生闪闪发光的他,成为我们后辈敬仰的先贤人物。

江受百先生的青年时代是在战乱动荡、颠沛流离中度过,中青年时代是在艰难曲折、横生枝节中度过,致使他终身未娶,直至晚年还孤身一人。但他酷爱看书学习,至死未变。

江受百先生有一个好习惯,爱书买书,阅读写心得。上世纪五六十年代,他以个人名义购买工具书、业务技术书收藏为多。“文革”结束后,书禁逐步开放,七十年代后期出的新版老书越来越多。江老先生更喜欢买书收藏,古典文学作品、历史名著,看到一部好书便买回一部,买回后江老先生就认真研读起来,经常挑灯夜读,直到半夜,乐此不疲。他还经常同青年同事交流学习心得。江老先生那个眉飞色舞、自我陶醉的高兴样子,简直像个大小孩。

职员刘富根与江老先生在一个部门前后同事十年,似若师徒。刘富根是近水楼台先得月,每次都是江老先生所购新书的忠实读者。江老先生很支持刘富根看书,对他的唯一要求是读后要交流心得。经过一段时间的用心收集,江老先生逐步买全了四大名著及科普系列丛书等,其中有《十万个为什么》全套。

有一次,江老先生从平湖出差回来,一进门就一副笑逐颜开的样子,径直走到刘富根面前,神秘地说:“你猜猜,今天淘到了什么?”看着他那高兴的样子,刘富根一时有点摸不着头脑,一下子愣在那儿猜不出来,想了一会儿后说:“你提示一下好吗?”他说:“你最想要的是什么?”刘富根一下子明白过来了,猜是历史方面的书。他竖起大拇指说:“聪明!猜对了!是范文澜的《中国通史简编》,一套四本,我已经寻找好久了,今天运气真好,买到了!以后我俩可以好好看看了。”这种自觉学习,不仅陶冶了情操,增长了知识,在潜移默化中思想境界也上了一个台阶。

江受百先生还会作诗,一首《奋蹄》“甘蔗头甜姜老辣,觅径识途唯老驹。夕阳似血层林染,桑榆暮景自奋蹄”,表达了他活到老、学到老的志趣。

江受百先生生活俭朴,穿着上从不讲究,春秋两季外套就是劳动布工装和蓝色纱卡上装交替轮换,里面穿的是蓝白细格土布做的衬衣,布是他弟媳妇送给他的,冬天是灰色的中式棉袄及罩衫,一件毛衣算是上档次的衣服了。到了夏天,也就是两件白色的圆领汗衫,即使到平湖出差进货也是如此。一日三餐是食堂购买的,早饭是稀饭咸菜,中饭、晚饭都是三两米饭一个菜,中饭菜如果好一点是一毛或一毛五的,那晚饭菜必定是五分的,天天如此。一个月的伙食费控制在十元左右。在上世纪七八十年代,江老先生每月工资四十元多一点,每月支出五元钱零存整取,除了理个发、洗个澡,另外也没有什么开销,从来没见他买零食、水果吃,只是偶尔喝一点小酒,也只是喝黄酒,加一个便菜而已。屋里摆设简陋,家里唯一值钱的是一台用了几十年的14寸黑白电视机。

如此勤俭节约的江老先生,让人敬佩的是他默默资助贫困学生的事迹。在退休以后没多久,他就已经与两名贫困学生建立了帮困关系,定期给他们汇款,那两名学生也经常给老先生写信,汇报学习情况。那时老先生已经搬到西面竹木部东旁的平房里住,他谁都没说,大家也都不知道。他私下对刘富根说:“现在每月领着国家发的退休金,兄弟家经济状况也较好,不用操心,这些钱自己也用不完,每天无所作为虚度年华,岂不浪费,现在我这样做,是想尽自己的力所能及,帮助几个最需要帮助的人,把他们培养成才,有朝一日服务社会、贡献国家,这样对国家、对社会、对他们、对自己都是皆大欢喜,我心里也就有安慰了。”他还打算搞个循环资助计划,分批进行,这一批好后,接着再资助下一批。虽然每次汇款最低只是30元,显得微薄,但对于贫困条件下的学生来说,肯定是雪中送炭。从1994年8月至1998年5月,江老先生共向“中国希望工程”汇款3100余元,资助了8名学生。他先后共捐赠资助了15名困难学生。

1990年,江受百先生向新仓镇老年体协赠送价值350元的日光灯、电风扇、象棋、打字台和8只方凳,用以改善协会条件。并提议成立阅览室,带头为阅览室提供各类报纸。1996年,新仓镇老年体协乔迁新居,他又向协会赠送8只方凳。4次动员慰问镇敬老院,带头捐资达260元,让孤寡老人分享中秋欢乐。1997年,他先后用于公益事业的钱竟达1500元,占全年工资收入的40%。

1998年6月25日,江受百先生因胃出血急病住院,5天后终因心肺并发症抢救无效与世长辞,享年85岁。他晚年把资助贫困学生当成自己的神圣义务,把培养困难家庭的子女当成了自己的晚年事业。

让人敬佩的是,江受百先生所做的这些善举、义举,都是自发的、默默无闻的。他平凡而闪光的一生,值得我们后辈怀念、追忆。