■ 金 星

士多作赋之才,人擅采香之句。

萃菁英于湖上,追前哲之风流。

效元白之唱酬,续佳话于东湖。

这几句诗摘自清咸丰年间(1851—1861)平湖诗人沈金藻的《洛如嗣音集小引》。中国是“诗之国”。明末清初以来,平湖一带文风鼎盛,诗人辈出,为延续本地文脉,蹈袭前人风范,志同道合者每每聚而唱酬,一时浮想联翩,佳作迭出。诗赋立志,词文抒情,一起吟风弄月踏歌而行者往往为同一诗社中人,又因诗社相继而起且各具风采,平湖风雅之名不胫而走。这中间尤显突出者,是“洛如吟社”的社诗总集《洛如诗钞》,由著名诗人朱彝尊选定并被《四库全书总目》著录。依循诗社群落的发展脉络,当时的平湖诗社先后有修竹庐诗社、忘机吟社、兰社、红藕花馆吟社、高年会、真率会、洛如吟社、竹林诗社、赓花诗课、艺舫诗课、续洛如诗社、洛如嗣音诗社等,可见诗才荟萃,诗风蔚然。

“修竹庐诗社”是清初平湖最早出现的诗社之一,其成员主要有姚牲、张若羲、吴骐、董俞等人。姚牲,号旃麓,清顺治时诸生。金山人,入籍平湖。与张带三、吴日千、董樗亭辈饮酒赋诗,为忘形交。著有《修竹庐稿》。

清顺治元年(1644),李天植在乍浦发起创立一个布衣诗社,也即“忘机吟社”。“忘机吟社”的其他成员主要有宋咸、陆锡礼、陆钦明、朱九先、倪端、时圣传、周宏起等人。民国杨钟羲《雪桥诗话三集》卷一云:“龙湫山人李潜夫作忘机吟社,往来皆布衣有声者。”诗社诸人彼此间既重文墨,更在乎道义性情。“忘机”何谓?不再有巧诈的心思,与世无争。从其社名不难料想,吟诗赏景,坐啸林泉,正是“忘机吟社”成员共同追求的旨趣。有《忘机吟社月令诗》行世。

“忘机吟社”的余绪便是“兰社”与“红藕花馆吟社”。顺治十一年(1654)秋,面对“忘机吟社”大部分成员星散四处又声息杳然,诗人王涟在乍浦创结“兰社”,主要成员有李天植、陆亦樵、顾伦儒等。王涟从李天植游学数年,其诗文意气称盛一时。李天植《蜃园诗后集》有《兰社初集,亦樵邀过砚阿同诸子限韵》《九日,兰社诸君再集朱史公斋,登独山,余因卧病不赴,次以社集见贻,率有此答》等诗,可见“兰社”成员笑傲山水、诗词唱和的情形。嘉庆元年(1796),乍浦钱椒父子等数十人发起成立“红藕花馆吟社”。钱椒父子筑书斋于黄山,名娱榆堂,广植花木,藏书数万卷,又辟其地为别墅,啸歌其中。《两浙輶轩续录补遗》卷五载:“(钱椒)公品诣高雅……结红藕花馆吟社,相与唱和者,恒数十人。”

江山代有才人出,在承上启下的过程中,活跃于清康熙四十五年至四十六年间(1706—1707)的“洛如吟社”,无疑是影响最大的一个诗歌社团。“予举洛如诗会,在丙戌(1706)之春,湖中尚多名宿。”这是陆奎勋序叶之溶《小石林诗二集》中的一句夫子自道,显然,“洛如吟社”的主要举事者即是陆奎勋。而从陆奎勋的侄子陆载昆《约言五则》所言的“丙戌春,读书西皋,群从昆弟约为洛如之会”看,“群从昆弟”,是指堂兄弟及侄子辈,可见“洛如吟社”是以陆氏兄弟子侄为主要成员而开展的,有人做过统计,“陆氏凡十二人”。陆氏之外还有二十八位诗人,其中沈氏有七位。至于诗社的称谓,是源自唐冯贽的《云仙杂记·洛如花》:“吴兴山中有一树,类竹而有实,似荚状。乡人见之,以问陆澄。澄曰:‘名洛如花,郡有文士则生’。” 诗社活动头尾凡三年,先后赋诗两千两百余首,汇诗成集为《洛如诗钞》六卷。《四库全书总目提要》卷一百九十四“总集类存目四”云:“《洛如诗钞》六卷(浙江巡抚采进本),国朝朱彝尊选录,陆奎勋编次。此集皆康熙丁亥平湖人社集之作。”

由于“洛如吟社”在当地及周边的声望,虽时过境迁,仍屡有余风遗响。而“续洛如诗社”与“洛如嗣音诗社”,顾名思义,当是后来者对“洛如吟社”的承接与延续。续洛如吟社活动于雍正年间至乾隆二三十年间。诗社由张云锦发起,成员有于东昶、叶銮、马恒锡、张诰、方树本等人。《清诗纪事》引李调元《雨村诗话》评张云锦云:“平湖诗人张铁珊云锦(云锦号铁珊),少年工诗,为洛如诗社领袖。”亦有社诗集,如张云锦选编《续洛如诗钞》二卷、马恒锡选编《再续洛如诗》一卷等。时至咸丰初,从直隶按察使任上辞官回平的朱壬林有感于诗坛衰落日甚,发出了“洛如风雅音谁嗣,心折韦郎五字诗”的感叹,期望后贤能传承先哲,重振风雅。于是,丁彭年、沈金藻等人又再举“洛如嗣音诗社”。“嗣音”者,承嗣前响也。《两浙輶轩续录》卷三十二:“(丁彭年)君少好吟咏,才华清俊。尝举洛如嗣音诗社,扬风扢雅,一时称盛。”据记载,首次社集,觞咏于东湖之上,推沈金藻主其事,朱壬林为诗社选政,并以《沈园秋禊图》为题,限韵赋诗。沈金藻后来在为同社中人陆超升的诗集《甪西吟榭诗钞》所作的序中说:“忆春秋佳日,吟花醉月,跌宕琴樽,昔日游宴之所,若南田贾氏餐霞仙馆、翰溪蒋氏瘦藤书屋、北城顾氏横山草堂、鸣珂里崔氏怡云书屋、晚萝浜丁氏西沤吟榭、东湖徐氏湖天一碧楼、西城陆氏甪西吟榭及余家紫茜山房,尤为裙屐数径,觞吟屡集。”诗人们“跌宕琴樽”、醉赏烟水,一派风景雅集的诗意风光足可想见。

另外还有如康熙丁未时的“赓花诗课”及后来的“艺舫诗课”,都与张云锦大有关联。王大经序郁载瑛《味雪斋诗钞》云:“盖吾邑自陆雅坪阁学始为东湖倡和集,其后陆君渔沧举洛如吟社,觞咏之集盛于一时,张君铁珊艺舫继之,虽胜流稍逊于前,而遗风犹云未坠。”咸丰至同治间的“竹林诗社”,著有《躬厚堂诗录》的张金镛主其事。

限于篇幅,这个时段其他的一些诗社组织就不一一概述。但应该说明的是,上述诸诗社在人员组成上除了趣味相投外,还有一个很大的特点就是家族性与彼此间的姻亲关系。最典型的莫过于张培源、陆奎勋与张云锦。张培源是“洛如吟社”的成员,是张云锦的父亲,而陆奎勋则是张云锦的舅舅,诚所谓“一脉相承”。张云锦在《艺舫试帖新编》的自序中就曾这样说道:“余于诗,沉湎濡首垂三十年,幼从检讨陆堂舅氏,与赓花诗课,备聆绪言试帖,习之已久,四方友人及同里诸君不弃樗栎,往往拉为倡和,或就余商榷,积有诗若干首外,钞录诸君作若干首,儿子泰震、晋丰、侄彭亦附若干首,存诸几案。”如此这般,诗社的出现、延续及诗风就不难料想。另一特点是诸诗社的活动地点相对集中,基本上是在东湖、乍浦这几个人文渊薮的重要地区。而在吟唱内容上,则大致以寄意山水、怡养性情为宗旨。也是流风余韵不绝如缕,乃至在赓续之中呈发扬光大之势,时至今日,“鹉湖诗社”“案山诗社”“八月诗会”等,诗才辈出,佳作纷呈,既前后辉映,又各有千秋。

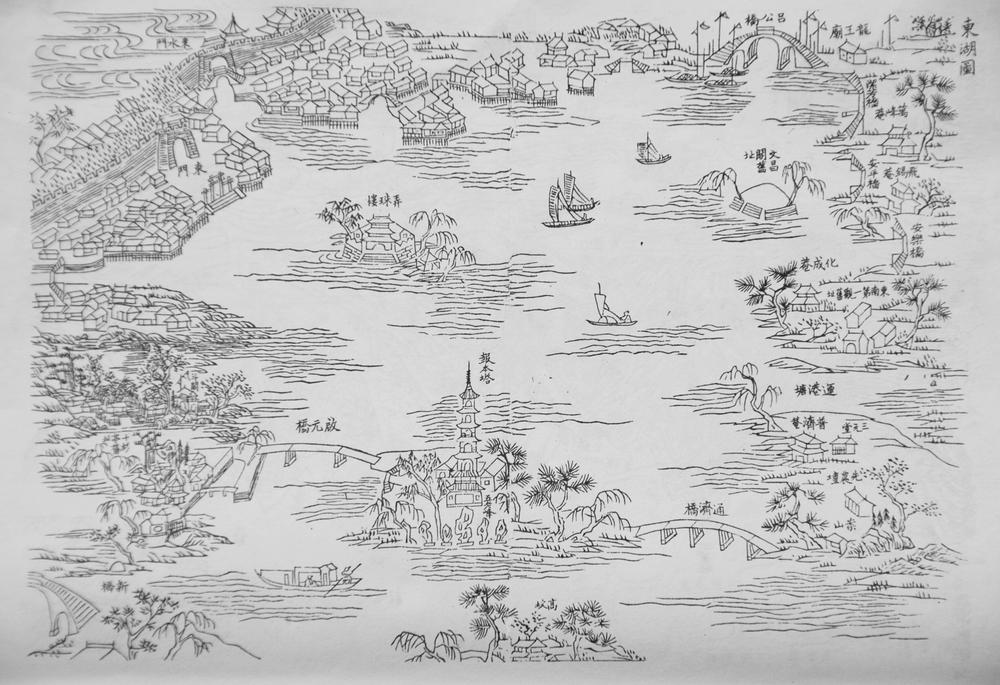

旧时东湖图