1918年8月19日(农历七月十三),戊午大势至菩萨圣诞日,李叔同在经历了39个寒暑春秋生命能量的积蓄之后,纵身一跃,从精神世界的二楼跨上了他灵魂生活的三层楼,完成了他人生的又一次质的飞跃和蜕变。从此,岁月翻过了曾经是李叔同的那一页,晨钟暮鼓声中,属于弘一法师的新一页悄然翻开。于是,俗世少了一个李叔同,僧界多了一个弘一法师。

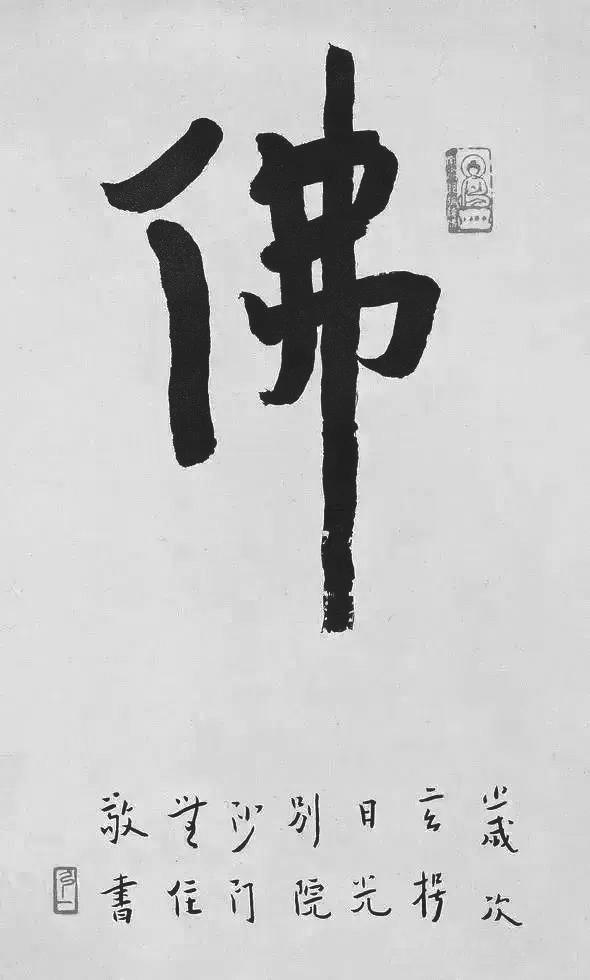

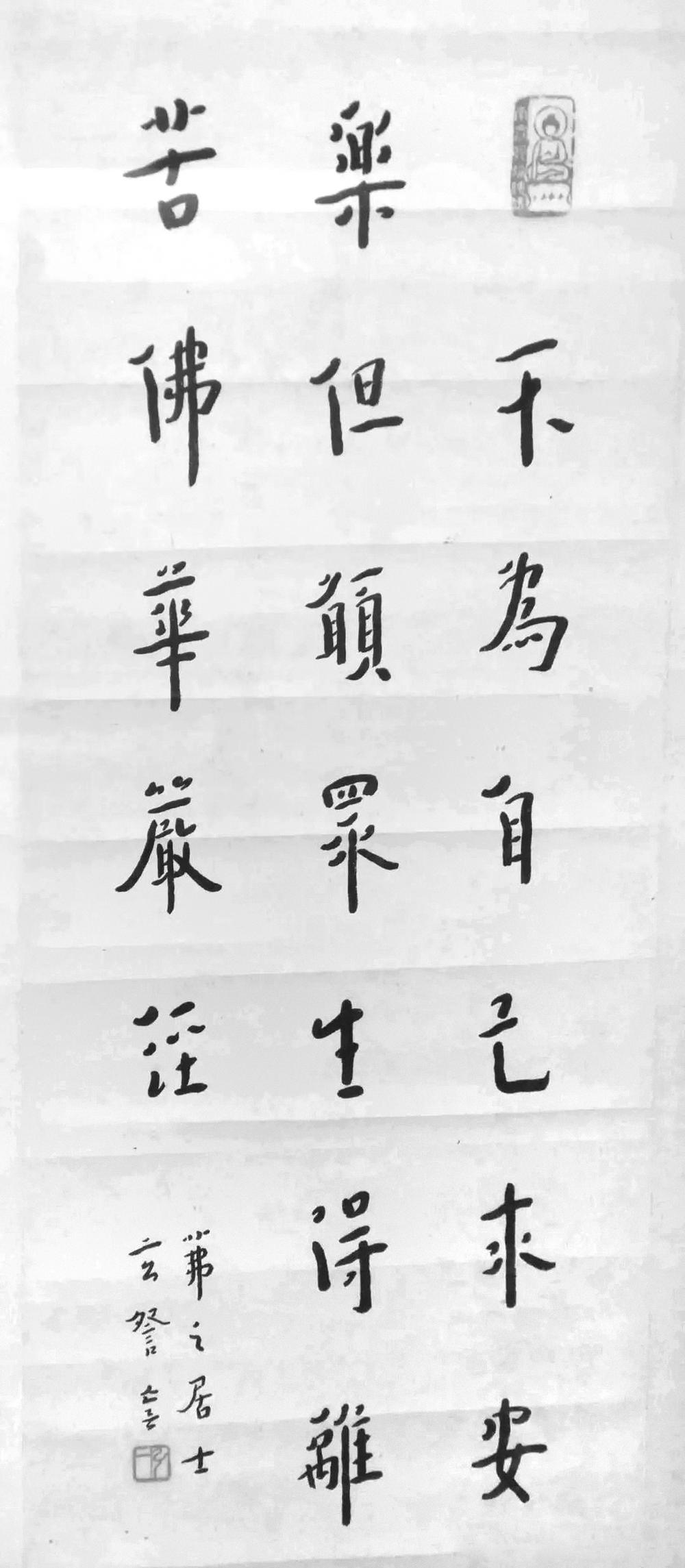

出家后的弘一法师放下俗尘旧事,大舍其在俗时所用书籍笔砚以及字画印章乐器等于友生,潜心研佛,究华严,兴律宗,归净土,布道弘法,利乐众生,为四众所钦。屡屡枯灯黄卷穷经忘寐,常随佛学;每每木鱼老钟晨暮不倦,以戒为师。弃在俗时名享南北之书法、音乐、绘画、戏曲、文学等旧艺前业,以求彻底清凉解脱;然1918年11月,弘一法师在嘉兴精严寺阅藏期间,当地文人乡士慕名求字者接踵而来。弘一法师无意再度笔墨,以免被旧名所累,从而影响学佛弘法,所以凡求字者,皆一一婉拒之。对弘一法师此举,弘一法师的好友、嘉兴佛学会范古农居士却不以为然,劝之曰:“若能以佛语书写,令人喜见,以种净因,亦佛事也,庸何伤!”弘一闻之,思来觉之有理,于是改变初衷,嘱人购大笔、瓦砚、长墨各一,重拾书艺,先写联一对赠精严寺留念,再书多叶分赠范古农及友人,其余凡有求者,皆慨而应之,弘一法师出家后以佛语笔墨接人,殆始于嘉兴精严寺。于是,曾经寄兴怡情的翰墨书艺便成了弘一法师导俗化方,种因植善,引导众生离苦得乐的契机方便法门。正如弘一大师在1929年为《李息翁临古法书》所作序文中所说——

夫耽乐书术,增长放逸,佛所深诫。然研习之者能尽其美,以是书写佛典,流传于世,令诸众生欢喜受持,自利利他,同趣佛道,非无益矣。冀后之览者,咸会斯旨。

法腊廿四间,弘一法师将书法作为弘法之一途,以艺术之形式,书宗教之内容,常录梵典,流布世间。随缘书赠之佛号经句更多以数千计,以字广结佛缘,度世化人。其书风亦一改旧日面目,跳出以往各派碑帖遗风视野,于书法中融摄佛法,再变为平淡、恬静、冲逸,刊落锋颖、脱尘无火,自成弘体书派一脉,成就无上清凉。

弘一法师弘体书风之确立和定型,除了得法于内,还得益于印光法师之智见外缘。弘一法师出家后曾就抄经法门与印光法师有过多次交流请益。印光法师认为抄经之法,一要诚,二要恭敬,切忌潦草。他在给弘一法师的信中批评有些抄经者书体不工整,欠恭敬,云——

写经不同写字屏,取其神趣,不必工整。若写经,宜如进士写策,一笔不容苟简。其体必须依正式体。若座下书札体格,断不可用。古今人多有以行草体写经者,光绝不赞成……所写潦草,毫不恭敬,直是儿戏。

当看到弘一法师依工整体所书字迹后,印光法师便去信肯定称是——

接手书,见字体工整,可依此写经。夫书经乃欲以凡夫心识,转为如来智慧。比新进士下殿试场,尚须严恭寅畏,无稍怠忽。能如是者,必能即业识心成如来藏,於选佛场中可得状元。今人书经,任意潦草,非为书经,特藉此以习字,兼欲留其笔迹於后世耳。如此书经,非全无益,亦不过为未来得度之因。而其亵慢之罪,亦非浅鲜。

经印光法师诸番般若示导,弘一法师更坚定了以“正式体”恭敬抄经之正见。1934年,弘一法师在为庄闲女居士手书《妙法莲华经》抄本作序时言——

十法行中,一者书写。……书写之人,日受斋戒。将入经室,夹路焚香,梵呗先引,散华供养,方乃书写。香汁合墨,沈檀充管,下笔含香,举笔吐气。逮及书就,盛以宝函,置诸香厨,安于净室。有斯精诚,每致灵感。或时书写,字字放光。

可见,其抄经恭敬虔诚之法,与印光法师一脉相承。

弘一法师还认为——

最上乘的字或最上乘的艺术,在于从学佛法中得来,要从佛法中研究出来,才能达到最上乘的地步。所以,诸位若学佛法有一分的深入,那么字也会有一分的进步,能十分的去学佛法,写字也可以十分的进步。

无怪乎,马一浮在观弘一法师的字后,有“大师法书,在书家当为逸品”的评价,并言“今观大师书,精严净妙,乃似宣律师文字。盖大师深究律学,于南山、灵芝撰述,皆有阐明,内熏之力自然流露”。记得叶圣陶先生也于1937年11月7日在《星洲日报》副刊《晨星》上发表过《弘一法师的书法》一文,对弘一法师出家后的弘体法书有过这样的心得——

艺术的事情,大都始于摹仿而终于独创,不摹仿打不起根基。摹仿一辈子,就没有了自我,只好永久追随人家的脚后跟。但是不必着急,用真诚的态度去摹仿的,自然而然会遇到蜕化的一天。从摹仿中蜕化出来,艺术就得到了新的生命。不傍门户,不落窠臼,就是所谓独创了。弘一法师近几年来的书法,可以说是已经到了变个地步。

他认为弘一法师的字——

蕴藏有味,就全幅看,许多字是互相亲和的,好比一堂谦恭温良的君子人,不亢不卑,和颜悦色,在那里从容论道。就一个字看,疏处不嫌其疏,密处不嫌其密,只觉得每一画都落在最适当的位置,移动一丝一毫不得。再就一笔一画看,无不教人起充实之感,立体之感。有时有点像小孩子所写的那么天真,但一边是原始的,一边是纯熟的,这分别又显然可见。

娓娓道来,句句中的,应和了弘一大师自述其写字当以图画观之的审美特征——

朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图案画观之斯可矣”“此乃自然流露,非是故意表示。朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。

若无内熏力支撑,怎能达此随心所欲不逾距之境界?记得沈尹默对书法的最高境界有过如此表述:无色而具图画之灿烂,无声而有音乐之和谐。弘一法师之弘体书法即如是,以黑白当音符,点划作构图,以素为绚,给视觉以赏心悦目,予心灵以精神启迪,引人入胜,心畅神怡。

弘一法师之弘体法书以“正式体”工整为形,清凉为本。然视其始终,观其前后,也并非一成不变,而是随着其对佛法修证的不断深入,其字亦呈现出世味淡褪、法味日浓的动态流变,其返朴风骨直逼归真,法书合一,若风画空,无有能所。

1940年,适值弘一法师甲子寿诞,澳门《觉音》月刊发出启示公告,向社会各界广征文稿,以编辑发行《弘一法师六十纪念专刊》。泉州陈祥耀于1940年10月22日撰《息影闽南的弘一法师》一文以纪念,载于1941年《觉音》第20-21期纪念合刊。文章回忆了他和弘一大师的因缘交集及亲历见闻,其中有一段他对弘一法师书法的鉴赏心得,总结概括得非常精辟到位。陈祥耀在文中率先就弘体书法之演变提出了“三阶段”之独到见解,并结合他自己研习弘体书法后知难而退的思量体悟,阐发了自己的观点,今天读来仍有甚深教益,对今世后人鉴赏和了解弘体书法多有裨益,不妨拿来与大家分享——

法师早年临古墨迹,人莫不知其能得古人之神髓。近年独创一格之法书,人亦莫不知其有不食人间烟火气象;然能深刻体会,确知其功夫苦切处,确知其精神结集处,则未多见。法师近来所创书体之演进,吾从其作品上观察,似有三阶段在:其初由碑学脱化而来,体势较矮,肉较多;其后肉渐减,气渐收,力渐凝,变成较方较楷的一派;数年来结构乃由方楷而变为修长,骨肉由饱满而变为瘦硬,气韵由沉雄而变为清拔,冶成其戛戛独造的、整个人格的表现的、归真返朴超尘入妙的书境。其不可及处:乃在笔笔气舒,笔笔锋藏,笔笔神敛。写这种字,必先把全股精神,集于心中,然后运之于腕,贯之于笔,传之于纸,其发于心也,为心澄,为神往,故其作为字也,有一种敛神藏锋之气韵,心正笔正,此之谓矣,与信手挥洒,解衣磅礴裸者,又自不同也。有法师之人品,有法师心灵修养功夫,有法师书画天才,故有法师那种清气流行、线条俊荡之书法……法师老年书法,根脉愈来愈‘韧’,愈有柔而坚之力量,尤不徒吾前边所论骨清神秀已矣,是亦夕阳绚烂,黄昏最好之一徵象也。

1938年,弘一大师驻锡泉州,陈祥耀当时恰在泉州梅石书院读书。其时,书院的老师李幼严、汪照六、顾一尘等与弘一大师皆有交集往来,弘一法师在梅石书院作《佛教的源流和宗派》主题演讲时,担任演讲现场记录的就是17岁的学生陈祥耀。且当时弘一大师在承天、开元诸寺讲《普贤行愿品》等经时,陈祥耀亦常常随着和尚居士们入座旁听,后来陈祥耀又因着请弘一大师校对修改演讲时所记录的讲稿之机缘,当面拜见弘一大师,聆听大师开示种种,并与大师在承天寺合影留念。这一年弘一大师在泉州为各界人士之求字者写下结缘书件近千幅,陈祥耀有幸亲历目睹许多,故体会颇深。

陈祥耀先生对弘一大师弘体书法的研究和评论不仅仅停留在认知层面,而是建立在丰富实践基础上的,非空空如也的泛泛而论。为了体会大师独特的书风,陈祥耀曾反复临摹法师之字,横竖撇捺折,一笔一划,认真揣摩,积累了许多心得。他认为法师之字,最难写的是每笔的收笔,弘体三昧在敛神藏锋的收笔功夫中最能得以体现。而运笔之功,又在于气,气受之于心,心定而气顺,气顺则生慧,故弘一大师之弘体书法之所以有无上清凉之气韵,显逸朴、俊荡、空灵之明月清风相,显内敛、雅致、简洁之宋代文人气息,形成圆融拙朴、平淡恬静之弘体法书,独步于书坛,皆在于弘一大师所具有的戒定慧三学工夫,若无器识精神之修行支撑,则无弘体一脉之书风开宗。所以陈祥耀认为弘一大师之书法——

其气韵之生动,在线条之俊荡;线条之俊荡,在气力运转之得宜;气力之运动,在心灵静定之有方。由静心而运气,而行笔,而线条俊荡,而气韵生动,而精神显露,字之精神,即出于人之精神也,故不能学其用心而欲学其用笔者,终徒费其学也。

其言然也。可以说陈祥耀先生是对弘一大师弘体书法进行系统研究和文艺评论的第一人,此文不仅对弘一大师道气庄严,甘露清凉的弘体法书进行了纵向比较、横向分析,而且还将弘一大师之弘体法书概括为早、中、晚三期,并对各期书风发展之轨迹脉络和矮、方、瘦各自不同风格的演变之序,梳理得清晰明白,分析得透彻精微,为后来的弘体书法研究奠定了基础。后人对弘体书法的研究亦大都认同、沿袭并继承着祥老当年之见识和论述并发展丰富之。

弘一法师以其独有的洞察力、想象力和创造力,以其独到的审美观察、审美品位和审美思考,在积累了丰富的传统书法技艺要义的基础上,通过探索和实践,超越并拉开了与其同时代人书艺的距离,形成了具有自己特有符号和元素的固定书写系统,在成规中脱颖而出,创造出一种有别于过往任何其他书法样式的新书体,自成“弘体”一系。在汉字书写上,无论是笔划,还是结构,弘体都呈现出独具自己特色、烙上自己明显印记的书写风格,这种书体甫一出现,很快就为社会广泛接受、认同和喜欢,后人书者随而习之,集而成群,并探而研之,传而广之。从此,书法史上,在历经千年的欧柳颜赵之后,多了弘体一脉。

弘体书法,要义有二,一为“体”,二为“法”。对于弘体书法的欣赏,许多人往往更多地关注于弘体的“字”和“形”的笔划,在“体”的层面上观察、思考、摹写和解读。那么,我们是否考量过弘一大师成就弘体书法的“法”到底是什么呢?

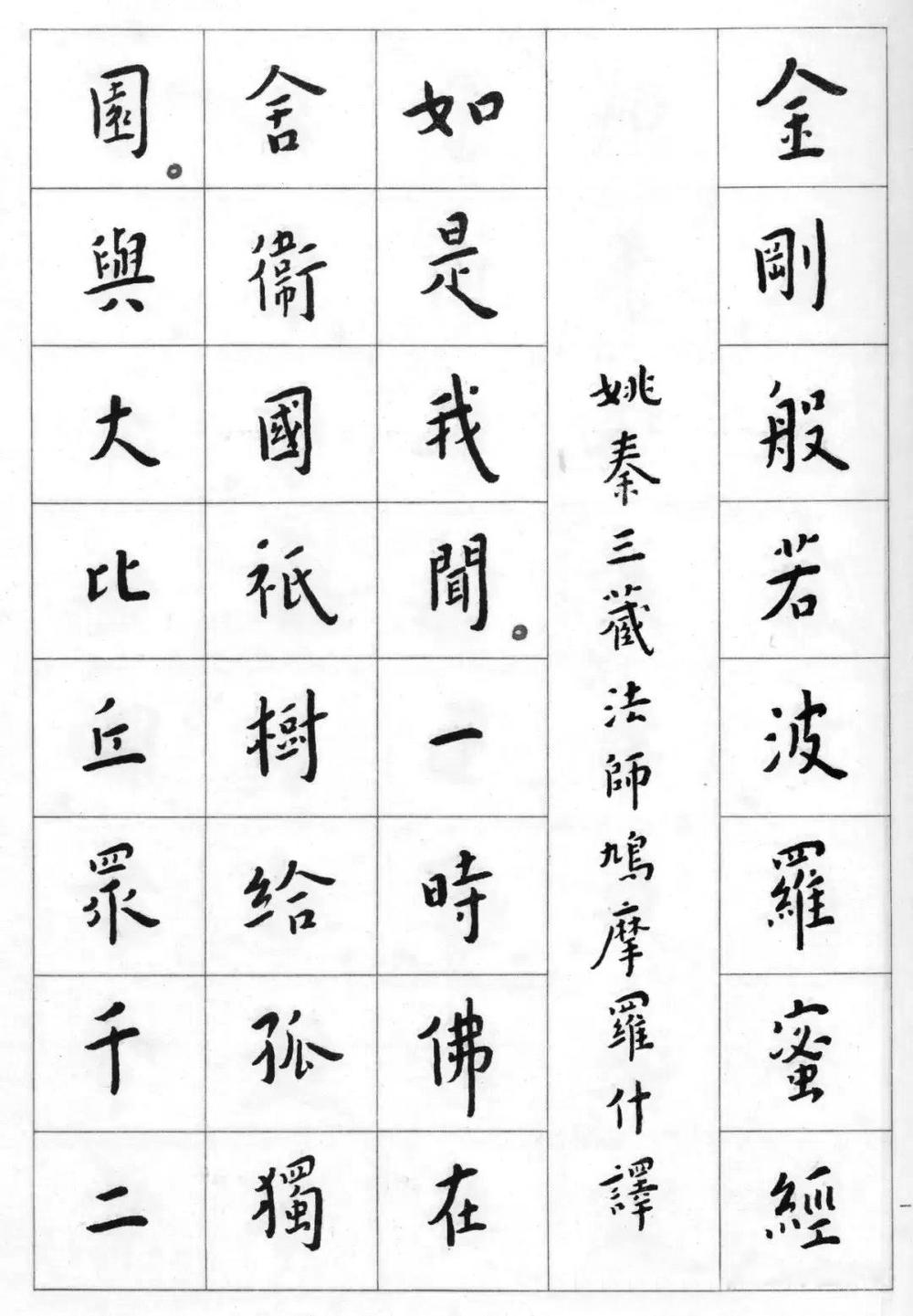

记得1937年春,弘一大师在厦门南普陀寺应佛教养正院的学僧之请,为学僧们讲写字的方法,当时高文显担书记,记录了弘一大师的讲课内容,整理后冠之以名曰:《弘一大师最后一言》。在这次书法专题讲课中,弘一大师就写字的“体”,详细讲解了写字的方法和初步法门,如写字须先由篆字学起,要研究《说文解字》,要了解字的结构和组成的含义,大中小楷要兼习,大字须用大笔,千万不可用小笔,宁可大笔写小字,不可小笔写大字;篆隶楷行样样都要学,一切碑帖都要读,要由博而约,再专写一体;写大字时腕要高悬,写中楷悬腕固好,肘部若依,亦无妨,小楷可不必悬腕;字要兼顾上下左右、局部整体的关系,气要连贯,要讲章法。对于整幅字的优劣评价,弘一大师还提出了自己的观点:“章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分。”而在艺术上,他又总结出“统一、变化、整齐”三原则。

除了对字的“体”的普通书写方法一一讲授外,弘一大师在讲课伊始,首先开宗明义就出家人写字的意义和作用,谈了他自己的观点看“法”,他是这样说的——

我想写字这一回事,是在家人的事,出家人讲究写字有什么意思呢?所以这一次讲写字的方法,我觉得很不对。因为出家人,假如只会写字,其他的学问一点不知道,尤其不懂得佛法,那可以说是佛门的败类。须知出家人不懂得佛法,只会写字,那是可耻的。出家人唯一的本分,就是要懂得佛法,要研究佛法。不过出家人并不是绝对不可以讲究写字的,但不可用全副精神去应付写字就对了。出家人固应对于佛法全力研究,而于有空的时候,写写字也未尝不可。写字如果写到了有个样子,能写对子、中堂来送与人,以作弘法的一种工具,也不是无益的。倘然只能写得几个好字,若不专心学佛法,虽然人家赞美他字写得怎样的好,那不过是“人以字传”而已。我觉得出家人字虽然写得不好,若是很有道德,那么他的字是很珍贵的,结果却是能够“字以人传”。如果对于佛法没有研究,而且没有道德,纵能写得很好的字,这种人在佛教中是无足轻重的了,他的人本来是不足传的,即能“人以字传”,这是一桩可耻的事,就是在家人也是很可耻的。今天虽然名为讲写字的方法,其实我的本意是要劝诸位来学佛法的。因为大家有了行持,能够研究佛法,才可利用闲暇时间,来谈谈写字的法子。

显然,弘一大师的写字之“法”,是把写字当作一种弘法利生的工具,而非仅仅是书体的技艺,弘一大师视书法技艺之功能,无非是字写得有个样子了,可以让人喜见,生欢喜心,充任由字到文的诱导和桥梁之功。

弘一大师对于写字是有“在家人”“出家人”两套不同的要求和标准的。他认为写字和书法本是在家人的事,出家人的唯一本分是研究佛法。出家人若要写字,不是不可以,但须满足两个必要的前提条件,一是于佛法全力研究之空余暇时,二是以写字充作弘法利生之接引工具和舟楫桥梁。弘一大师将出家人笔下的“字”赋与其“法”的形而上的内涵,将在家人表“形”写字的“书法”,演变为出家人表“意”写字的“法书”;将在家人书法技艺的展示,上升为出家人法书因缘的宣教。同样,在字的评价体系上,弘一大师的眼光也从对在家人写字书法之“章法、字、墨色、印章”的评判,移向对出家人书法“是字非思量分别之所能解”的鉴赏,如《金刚经》云:观所有相皆是虚妄,若见诸相非相即见如来。所以说,我们欣赏弘一大师的弘体法书要明其初心,知其本意,方不负大师之良苦用心。

对于弘体法书的认知,我们还可以从弘一大师的最后遗偈中寻找答案。1942年10月,弘一大师圆寂前分别给他的好友夏丏尊、得意门生刘质平留下两首遗偈,其中一偈云——

君子之交,其淡如水;执象而求,咫尺千里。

细细品读和体会弘一大师的这首遗偈,我们是否可以从中悟到些什么呢?作为最后的遗嘱,弘一大师透过这短短的16个文字向我们传递着一种怎样的信息呢?我想,今天我们学习弘体书法如果仅仅执着于弘一大师字之形、书之象,追求形式上的诸种丝迹毫象,期以形似并以为是,洋洋自得,而忽略了法的自修和弘扬,以致在轰轰烈烈中迷失了内容的本质,那岂不是舍本遂末,误入执象而求之歧途,差之毫厘,谬以千里了吗!所以我们学习弘体书法,须先向弘一大师学,不是学写字,而是学修行,一撇一捺学做人。没有体悟到这些人生的本真和生命的意义,没有在自我器识上下功夫,那么即使是字写得再形似弘体,亦不得其韵,无非乎匠,也都只能是浮光掠影的梦幻泡影,如露亦如电,皆是虚妄诸相,不足以观,更不足以传。

观弘一大师一生行迹示现,其著述累累,以字广结佛缘,度世化人,书字逾千上万,不计其数。但若留意其署名落款,可发现有一特点,即其屡屡变更署名,名随字易,不同的书件常作不同的署名,可计者数百,更有多者,尚不为人所识。细度其意,弘一大师不就是因为想让得其字、获其书者,观其字,悟字语;赏其句,察句意,把关注点落在以佛语所书之字义上吗?弘一大师是要借笔端毫芒作弘法之工具,为众生广种净因、深植善根,而不要因为这字是他写的,而致使观者留意了书字者,却疏忽了字的本义,以至舍本求末、本末倒置,误入歧路。若执迷于字体的表象,那就违背了弘一大师当初在嘉兴精严寺依范古农重拾笔墨之劝,开启以字弘法结缘的本意和初心了。

所以,当1935年农历四月初,弘一大师拟应广谦法师之请,离开温陵养老院,赴惠安净峰寺度夏。行前叶青眼居士恭送之,并谓此次弘公来泉州,登门求字者接踵不断,而求法问道者却寥寥无几,言来多有叹息,甚觉可惜。弘一大师闻之,微笑答曰:“余字即是法,居士不必过为分别。”可见弘一法师更关注的是写字的内容,其意旨就是希望通过所书之字的内容来开导众生,弘传佛法,续佛慧命,为见闻者种佛缘善根,待机觉悟。所以在弘一大师看来,书法艺术只是一种令人喜见的表象和工具,其真正用意,是以书法的艺术之形,来弘演释教的慈悲之本。不明白这个道理,那就是应了弘一大师遗偈中的这句话:执象而求,咫尺千里。

正因为此,当1940年弘一大师周甲华诞之时,泉州道友转尘、转道、转物、性愿、瑞今、性常、广洽、广义、传贯诸法师,吴桂生、曾振仲、庄澄波、刘柏炎、高文显、王梦惺等居士发起重印弘一大师书、卢世侯彩绘之《地藏菩萨九华垂迹图赞》,弘一大师书、丰子恺绘之《续护生画集》,及弘公恭楷缮写之《金刚经》;上海法侣缘友圆瑛、持松、兴慈、大悲、范成等法师,黄庆澜、夏丏尊、范古农、袁希濂、李圆晋、丁福保、聂云台、沈彬翰等居士发起募印弘一大师抄经册,借以代替曼倩之桃,丹邱之酒,共同为弘师庆贺六秩诞辰,弘一大师难得默许未拒,即因名为贺寿,实为弘法,藉此可以借书家之美术,增法宝之光辉,续佛慧命,弘法利生之故也。

综上所言,弘一大师弘体法书之贡献,不仅在字,更在法;不仅在艺,更在道;我们学习弘一大师的弘体法书,不仅在形,更在神;不仅在表,更在里;不仅在实相,更在虚空。观弘体法书,以艺术之声,演释氏之音,应作如是观!

对于书法,笔者平生素无所涉;写字,亦不及童涂。今布鼓雷门,班门弄斧,实无知无畏乱言耳。

■ 王维军