高士奇是清康熙帝的文学侍从,在文学、史学、政典、书法、鉴赏等方面都颇有造诣。在晚年官场上的政治斗争中,他选择急流勇退,但并未回到自己的故乡杭州,而是把离杭州不远的平湖作为归隐之地,并在此期间在书画鉴藏方面成就了《江村消夏录》一书,成为让后人推崇的书画著录体著作的集大成者。

高士奇(1645—1703),字澹人,号瓶庐,又号江村。祖居余姚(今慈溪市樟树村),以钱塘籍补杭州府学生员,晚年定居平湖。清康熙十年(1671)入国子监,试后留翰林院办事,供奉内廷,为康熙帝所宠信。康熙十四年,授职詹事府录事,不久升内阁中书。康熙十八年后,历任翰林院侍讲、侍读、侍读学士、《一统志》副总裁官、詹事府少詹。康熙二十八年,随帝南巡。因与明珠一派争权夺利,被左都御史郭琇弹劾,解职归里。康熙三十三年,奉召入京,起补原职,充《明史》纂修官。康熙三十五年,三次随康熙帝西征新疆,磨盾草檄,皆倚马立就。康熙三十六年,以养母求归,康熙帝在畅春园召见,亲赐金卮酒,特授詹事府詹事。康熙四十一年,升礼部侍郎兼翰林院学士,加正一品,以母老未赴。康熙四十二年六月卒于家,赐祭葬,谥文恪,葬于县城南郊。高士奇平生学识渊博,书法善钟王小楷,工诗,尤长应制体,论者与桐城张英并称。精鉴赏,凡法书名绘彝鼎经拂拭者,声价十倍。藏书画甚富。著有《毛诗讲义》《左传纪事本末》《扈从东巡日录》《北墅抱瓮录》《柘西闲居录》等。

清康熙年间,文人官僚都好书画收藏,他们通过雅集品艺的鉴赏方式,营造了浓郁的艺术氛围。此时,进入仕途的高士奇结交了不少有艺术修养的满汉贵族、官僚,并有机会多次观看内府收藏,眼界大开。康熙十六年(1677)十二月二十一日,刚刚进入南书房任职内阁中书的高士奇在《随辇集》卷一《天府宝翰篇》中,记录其在内府看到的历代法帖十六卷——

赐观内府所藏,王羲之、怀素、颜真卿、蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾、朱熹、赵孟頫、董其昌真迹共十六卷,初拓淳化帖,全部皆希代之珍也。

纵观高士奇的鉴藏轨迹,从16岁就开始书画收藏活动,30岁之后随着政治地位的抬升、眼界的开阔和财富的增加,收藏活动逐渐进入高潮,并且持续到去世。高士奇的藏品,主要来源还是通过与文人、士大夫、官僚及其他书画鉴赏家或赠或买的来往交流,而解职归田之前的在京岁月是高士奇扩充收藏的高峰期。

康熙二十八年(1689),高士奇解职归里,遂定居平湖。高士奇为何选择平湖为定居地?他在康熙二十九年所撰的《重修平湖报本塔记》中有这样的讲述——

闻平湖风俗敦朴,欲家焉……常寓书同年陆编修雅坪为买宅一区。己巳冬,奉命得归田里,投老于兹,喜其地僻事简,无外物之扰,得以优游林野,适其鳞羽之乐。

文中所提到的陆编修雅坪即官至礼部侍郎的平湖籍学者陆葇。

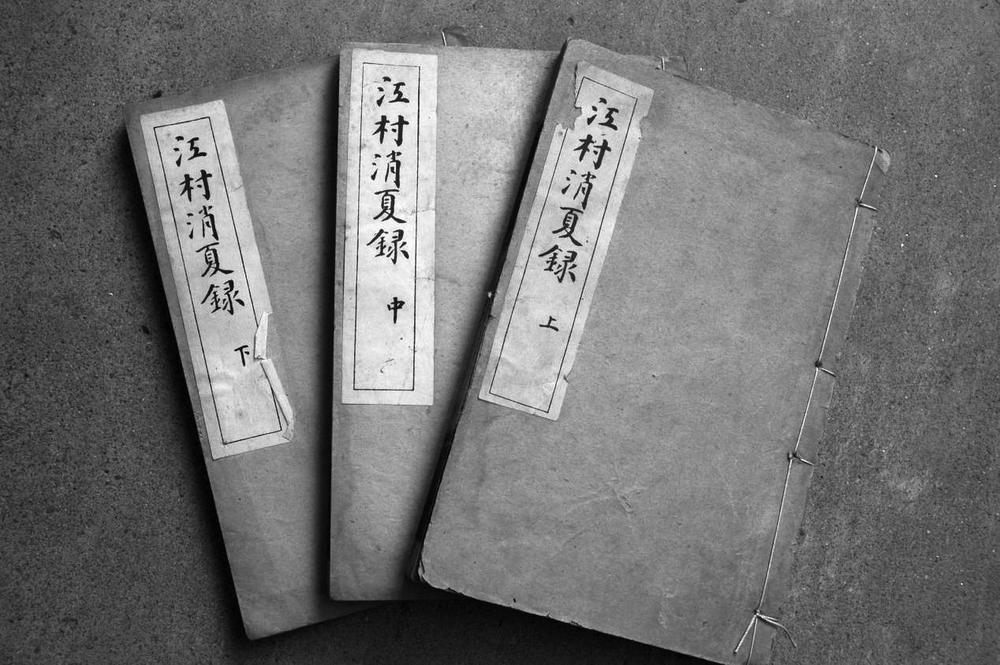

定居平湖后,高氏一家住在城中,宅中有瓶庐、信天巢、嗅香斋、朗润堂等建筑,屡屡见于高士奇题跋中;同时,高士奇在城北十余里地处也购置一处苑囿,原为冯氏旧宅,他购买后进行一番整修,命名“北墅”。高士奇自此开始理想中的伏日闲居的归隐生活,将所有的精力放在书画鉴定上,日日展卷题跋,至康熙三十二年(1693)高士奇重新进京。在这3年时间里,他完成了《江村消夏录》一书。翌年,该书由高氏朗润堂刊印。

“江村”为高士奇的别业“北墅”内的一组建筑群名(全名为“江村草堂”),同时这一别号也寄托了他对祖籍余姚的怀念之情;因成书于康熙三十二年(1693)六月夏季,故曰“销夏”。全书分为三卷,前有朱彝尊、宋荦序和自序。全书共收录书画作品210件,其中书法作品41件、绘画作品169件。从高氏自序中看出,收录作品“宁慎勿滥”,因此数量不算太大。作品时代基本始于唐,终于明中叶吴门四家。值得注意的是,书中收录的这些作品并非全数为高氏藏品,包含其寓目之作,高士奇在自序中提到:“其所录者,皆余亲经品第,足资鉴藏者也。”但高士奇在书中未对寓目作品的收藏者加以说明。

在《江村消夏录》中,虽然所录主流是文人墨戏画风作品,但不难发现依旧有许多非文人画作品。高士奇运用自己擅长的考证法对自己的藏品进行一一梳理,关注藏品的艺术水准、意境效果,也让自己的鉴定透着历史学意味。当然,对董其昌理论的继承依旧是其鉴藏思想的主导,还单独列出董其昌作品进行著录,确为鉴藏界一创举。

成书后,朱彝尊为《江村消夏录》作序,序中写道——

广川董氏病其冗长,其余又嫌太略。《宣和画谱》仅谱其人及所藏之目,南渡馆阁之储,于金铜玉石悉识其尺寸,而于书画无之。盖昔人心思或有未及,必俟后贤而始大备也。钱塘高詹事退居柘湖,撰《江村消夏录》,于古人书画真迹,为卷为轴,为笺为绢,必谨识尺度、广狭、断续及印记多寡,跋尾之先后,而间以己意折衷甄综之,评书画者至此大备焉。

可见,朱彝尊已经敏锐地察觉到《江村消夏录》的最大价值在于体例的完备与精详。

由此,中国古代书画著录经过千年的发展历程,至高士奇此书才形成比较稳定的登录体例:作品名称、作者、尺寸、内容、技法类型、作者款式印章、他人题跋、收藏印章等。比较创新的一点还在于高士奇将书画上的印章都依其原型描摹,内书楷书释文。这样一来,使得书画著录与藏品管理逐步规范化,成为后来著录者们操作性极强的范本。此书经高士奇朗润堂自行刊刻后,晚清、民国屡有影印,亦有抄本流传。

在《江村消夏录》之后刊行的书画著录书,在体例上都带有模仿前者的痕迹,如乾隆间编纂的两部内府著录书《石渠宝笈》《秘殿珠林》,唯印章记释文而不摹其印形。由于官方内府著录的采用,使得《江村销夏录》的影响更加深远,被后来的私家著录者反复摹仿,如陆时化《吴越所见书画录》、吴荣光《辛丑销夏记》等。

■ 季小英