金卫其

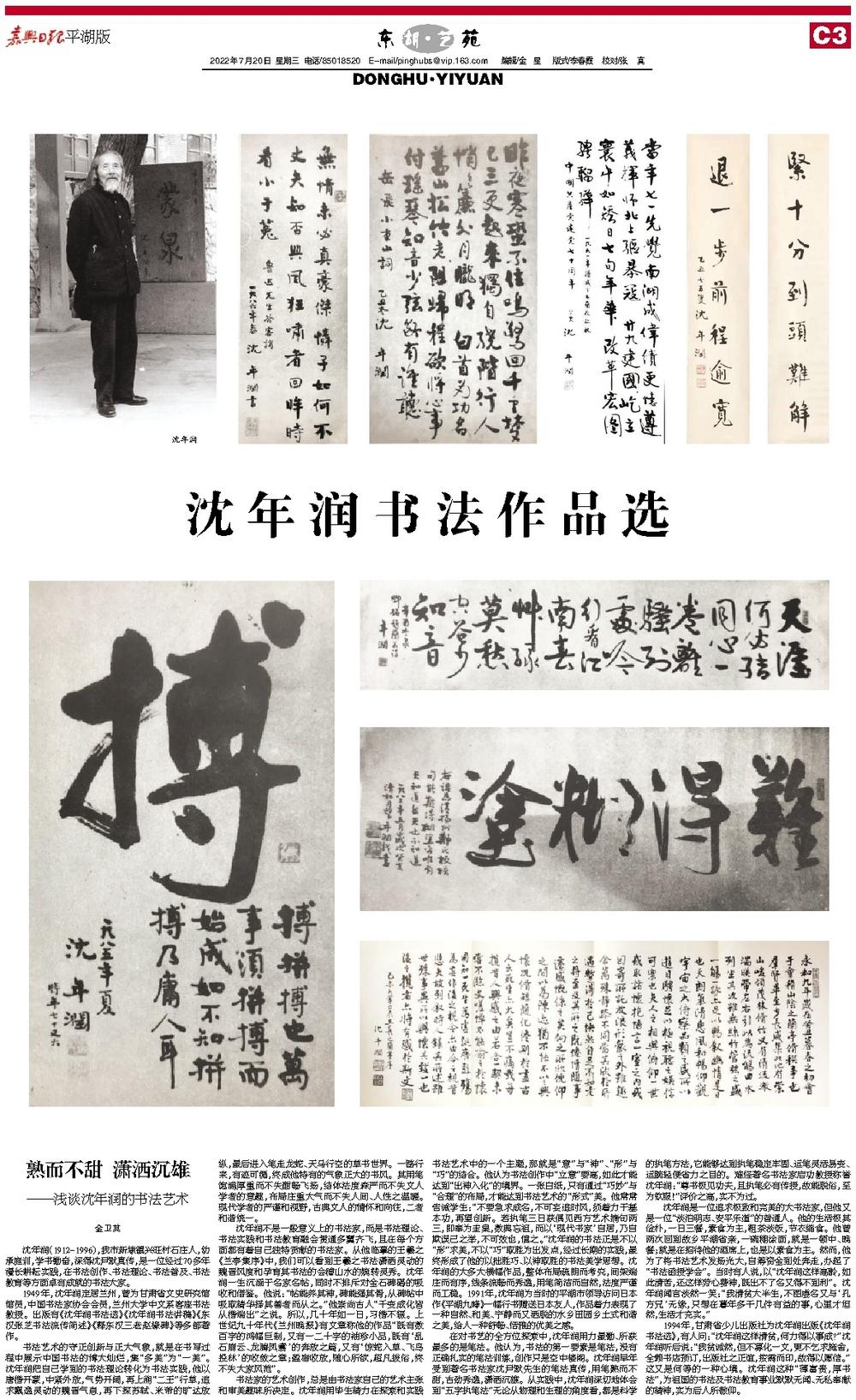

沈年润(1912-1996),我市新埭镇兴旺村石庄人,幼承庭训,学书勤奋,深得沈尹默真传,是一位经过70多年漫长耕耘实践,在书法创作、书法理论、书法普及、书法教育等方面卓有成就的书法大家。

1949年,沈年润定居兰州,曾为甘肃省文史研究馆馆员,中国书法家协会会员,兰州大学中文系客座书法教授。出版有《沈年润书法选》《沈年润书法讲稿》《东汉张芝书法流传简述》《释东汉三老赵椽碑》等多部著作。

书法艺术的守正创新与正大气象,就是在书写过程中展示中国书法的博大灿烂,集“多美”为“一美”。沈年润把自己学到的书法理论转化为书法实践,他以唐楷开蒙,中紧外放,气势开阔,再上溯“二王”行草,追求飘逸灵动的魏晋气息,再下探苏轼、米芾的旷达放纵,最后进入笔走龙蛇、天马行空的草书世界。一路行来,有迹可循,终成他特有的气象正大的书风。其用笔饱满厚重而不失酣畅飞扬,结体法度森严而不失文人学者的意趣,布局庄重大气而不失人间、人性之温暖。现代学者的严谨和视野,古典文人的情怀和向往,二者和谐统一。

沈年润不是一般意义上的书法家,而是书法理论、书法实践和书法教育融会贯通多翼齐飞,且在每个方面都有着自己独特贡献的书法家。从他临摹的王羲之《兰亭集序》中,我们可以看到王羲之书法潇洒灵动的魏晋风度和孕育其书法的会稽山水的婉转灵秀。沈年润一生沉湎于名家名帖,同时不排斥对金石碑碣的吸收和借鉴。他说:“帖能养其神,碑能强其骨,从碑帖中吸取精华择其善者而从之。”他崇尚古人“千变成化皆从楷端出”之说。所以,几十年如一日,习楷不辍。上世纪九十年代《兰州晚报》有文章称他的作品“既有数百字的鸿幅巨制,又有一二十字的袖珍小品,既有‘乱石崩云、龙腾凤翥’的奔放之篇,又有‘惊蛇入草、飞鸟投林’的收敛之章;盈宿收放,随心所欲,超凡拔俗,终不失大家风范”。

书法家的艺术创作,总是由书法家自己的艺术主张和审美趣味所决定。沈年润用毕生精力在探索和实践书法艺术中的一个主题,那就是“意”与“神”、“形”与“巧”的结合。他认为书法创作中“立意”要高,如此才能达到“出神入化”的境界。一张白纸,只有通过“巧妙”与“合理”的布局,才能达到书法艺术的“形式”美。他常常告诫学生:“不要急求成名,不可妄追时风,须着力于基本功,再望创新。若执笔三日获偶见西方艺术摘句两三,即奉为圭臬,数典忘祖,而以‘现代书家’自居,乃自欺误己之举,不可效也,慎之。”沈年润的书法正是不以“形”求美,不以“巧”取胜为出发点,经过长期的实践,最终形成了他的以拙胜巧、以神取胜的书法美学思想。沈年润的大多大横幅作品,整体布局疏朗而考究,间架端庄而有序,线条流畅而秀逸,用笔简洁而自然,法度严谨而工稳。1991年,沈年润为当时的平湖市领导访问日本作《平湖九峰》一幅行书赠送日本友人,作品着力表现了一种自然、和美、宁静而又洒脱的水乡田园乡土式和谐之美,给人一种舒畅、恬雅的优美之感。

在对书艺的全方位探索中,沈年润用力最勤、所获最多的是笔法。他认为,书法的第一要素是笔法,没有正确扎实的笔法训练,创作只是空中楼阁。沈年润早年受到著名书法家沈尹默先生的笔法真传,用笔熟而不甜,古劲秀逸,潇洒沉雄。从实践中,沈年润深切地体会到“五字执笔法”无论从物理和生理的角度看,都是科学的执笔方法,它能够达到执笔稳定牢固、运笔灵活易变、运腕轻便省力之目的。难怪著名书法家启功教授称誉沈年润:“尊书极见功夫,且执笔必有传授,故能脱俗,至为钦服!”评价之高,实不为过。

沈年润是一位追求极致和完美的大书法家,但他又是一位“淡泊明志、安平乐道”的普通人。他的生活极其俭朴,一日三餐,素食为主,粗茶淡饭,节衣缩食。他曾两次回到故乡平湖省亲,一碗糊涂面,就是一顿中、晚餐;就是在招待他的酒席上,也是以素食为主。然而,他为了将书法艺术发扬光大,自筹资金到处奔走,办起了“书法函授学会”。当时有人说,以“沈年润这样高龄,如此清苦,还这样劳心费神,既出不了名又得不到利”。沈年润闻言淡然一笑:“我清贫大半生,不图虚名又与‘孔方兄’无缘,只想在暮年多干几件有益的事,心里才坦然,生活才充实。”

1994年,甘肃省少儿出版社为沈年润出版《沈年润书法选》,有人问:“沈年润这样清贫,何力得以事成?”沈年润听后说:“我贫诚然,但不募化一文,更不乞求施舍,全赖书店预订,出版社之正谊,按需而印,故得以愿偿。”这又是何等的一种心境。沈年润这种“薄富贵,厚书法”,为祖国的书法及书法教育事业默默无闻、无私奉献的精神,实为后人所敬仰。