1937年,由袁牧之执导,赵丹、周璇等主演,明星影片公司出品的剧情影片《马路天使》在国内上映。该剧中由贺绿汀选曲、田汉作词、周璇演唱的两首插曲《四季歌》和《天涯歌女》很快走红,成了家喻户晓、妇孺皆知的大众歌曲。周璇也以此红遍天下,后来甚至出演了一部同名电影《天涯歌女》。《马路天使》中的《四季歌》是贺绿汀根据江南民间小调《哭七七》的调子选编的,但在选编《天涯歌女》曲子时却一筹莫展。导演袁牧之就找来了当时流行的江南民间小调《知心客》,要求田汉重新填词并由贺绿汀进行选编。田汉的填词是这样的——

天涯呀海角觅呀觅知音,小妹妹唱歌郎奏琴,郎呀咱们俩是一条心,嗳呀嗳呀,郎呀咱们俩是一条心。

家山呀北望泪呀泪沾襟,小妹妹想郎直到今,郎呀患难之交恩爱深,嗳呀嗳呀,郎呀患难之交恩爱深。

人生呀谁不惜呀惜青春,小妹妹似线郎似针,郎呀串在一起不离分,嗳呀嗳呀,郎呀串在一起不离分。

贺绿汀在接受选编曲子任务后,便把各唱片公司灌制的《知心客》唱片收集起来反复聆听,反复比较,发现田汉的填词虽然吻合了剧情发展的需要,但与《知心客》调子不完全匹配。

《知心客》在江南一带极为流行,虽是扬州清曲的曲牌之一,但也有人称之为苏州小曲、无锡小曲或者吴歌,其原唱词唱的是《水浒》里阎惜娇的情节——

阎惜娇在楼中满怀愁思少精神,忽听得妈儿娘叫唤声,楼下来了心腹的人。

拿板凳,看一看假和真,一见楼下还是宋江到,不由得惜娇我怒气生,我是不理这讨厌的人。拿板凳,我是不理这讨厌的人。

由此进行一比较,就会发现这只有两段的《知心客》与那《天涯歌女》差异甚大,无论是乐句、乐段还是词句、衬词(《知心客》根本就没有衬词),都不是同一式。

贺绿汀在研读了《马路天使》剧本的相关情节时,最终发现剧情里年纪尚小又天生有一副好嗓子的小红被人骗到上海卖给琴师,终日在茶楼里卖唱的悲惨经历,与浙江平湖流行的民间歌谣《七朵花》歌词内容基本相同。而同样作为“码头调”变体的《七朵花》,调子具有级进型,因间有装饰音更显完美,唱起来比《知心客》更具那种天生丽质的柔媚风韵。于是,贺绿汀以《七朵花》码头调为基调,将包括《知心客》在内的各个民间歌手的优点集中起来,进行改编和配器,最终使其完美起来,制作出了《天涯歌女》这一美妙旋律。

明清时期,由宋代“小词”传承演变而来的时调俗曲发展到了巅峰。明人沈德符在《野获编》中叙述当时俗曲在民间流行的盛况时说:“其腔调约略相似,则不问南北,不问男女良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世成诵,沁人心腑。”平湖的民间小调“码头调”这一曲牌,跟其他诸如“孟姜女调”“五更调”“无锡景”“闹五更”等一样,在明清时期流传使用极为广泛。但由于民间小调只是口口相传,并无文字和乐谱记录,直到清代乾隆年间才有《霓裳续谱》的刊印,将明清及以前的俗曲名目大多收录其中。

《霓裳续谱》是一部记录了清代中叶以前的俗曲总集,是国内较早的正式刻印出版物。原是天津“三和堂”老曲师颜自德传曲,延请纪晓岚弟子、进士王廷绍(字善述,号楷堂)点订,最早见的版本是乾隆六十年(1795)集贤堂初刻本,共收录当时流行的时调小曲619支,计有黄鹂调、滩簧调、码头调、扬州调、莲花落、倒搬桨、银纽丝、挂枝儿等三十种曲调。可见“码头调”这个曲牌早在两百年前已经普遍流传于民间音乐活动之中。

码头调(也写作“马头调”)最初是从花船上的媚曲变化出来的,是“剪靛花调”的变体,随唱的乐器有弦子、琵琶、四弦和胡弦。由于该调徐缓清丽、婉转动听,故很快散发开来,然后遍布江南水乡,继而跟随大运河船只南北广泛流传,北及京津,南到杭甬。因它是大运河南北流通时艺人在客货船中“跑码头”演唱的一种小曲,故称“码头调”。

码头调这个基本调在南北方流传过程中出现了很多变体,因而在各地的叫法也各不相同,比如有地方称“码头调带白”,而在河北武清到通县一带的称“北板马头调”,流行于沧县、德州、郑家口、临清一带的则称“南板马头调”。因此,嘉庆九年(1804)由华广生编纂成的《白雪遗音》收有的“码头调”数量巨大,占全书的二分之一多。《白雪遗音》是道光八年(1828)刊印的收录清代中叶的俗曲总集,收辑当时流行的南北曲调如码头调、九连环、起字呀呀哟等十一种小曲,总计780首;其中码头调选录最多,计有曲词400多首,而且是书中唯一有工尺谱记传的一个曲牌。

“码头调”流传之广、变体之多,实属罕见。不必说江浙地区,就是北方地区诸如山东、河北、辽宁、吉林等省区的各种《放风筝》《大踏青》,也都使用了这一曲调。1993年出版的《中国民间歌曲集成·浙江卷》中,编者就选了17首“码头调”民歌。“码头调”影响之大,基本与“茉莉花”“孟姜女”“九连环”等齐名。

“码头调”在北至吉林、南及福建都有与之对应的民歌曲目作品,比如济南民间有《不认的粮船》,苏州、宁波民间有《知心客》,安吉民间有《下盘棋》,杭州民间有《苏州内河船》,舟山民间有《前望郎》,兰溪民间有《放风筝》……而平湖《七朵花》可以说是“码头调”的代表作了。

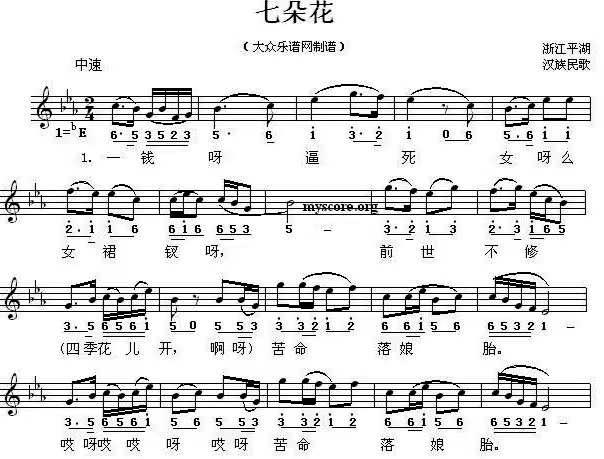

笔者小时候经常听到祖父边拉二胡边哼唱这首《七朵花》。他承继我曾祖父的“紫霄堂”奏班而当上了班主,主唱昆曲,但在茶余饭后也会乘兴唱唱一些民间小调。祖父在笔者十一岁那年意外去世了,可惜那时年幼无知,没有给记录下来。1979年国家文化部、中国音乐家协会联合发出了《关于收集整理民族音乐遗产规划的通知》,后得到全国艺术科学规划领导小组批准将《中国民间歌曲集成》列为艺术科学国家重点科研项目,随即浙江省开展了一次全省民间歌曲普查。《七朵花》就是在这次普查中首次给收集整理出来的,当时平湖县文化馆的马宏军与林业良一起将根据本地民歌手龚福奎演唱而记录的歌谱提供给了《中国民间歌曲集成·浙江卷》编辑委员会。因此,现在我们看到的歌谱就是1993年出版的《中国民间歌曲集成·浙江卷》中的“码头调”《七朵花》,其中既有曲调也有歌词,歌词是这样的——

一钱呀逼死女呀么女裙钗呀,前世不修,四季花儿开啊呀,苦命是落娘胎。哎呀哎哎呀哎呀,苦命是落娘胎。

顶恨呀爷娘心呀么心太狠呀,贪爱了银钱,金银花儿开啊呀,卖奴到此地来。哎呀哎哎呀哎呀,卖奴到此地来。

十三呀十四叫奴学弹唱呀,十五十六,紫藤花儿开啊呀,逼奴是上阳台。哎呀哎哎呀哎呀,逼奴是上阳台。

我挣呀银钱老板娘娘拿去用呀,挣不到银钱,芥子花儿开啊呀,皮条要打上来。哎呀哎哎呀哎呀,皮条要打上来。

打得呀我浑身血呀么血斑斑呀,病在牙床,黄菊花儿开啊呀,一命是到阴间。哎呀哎哎呀哎呀,一命是到阴间。

死之呀没有棺材来安身呀,三张芦席,腊梅花儿开啊呀,将奴包起来。哎呀哎哎呀哎呀,芦席是当棺材。

这首《七朵花》明显具有平湖地域的鲜明特征。从风格、结构、用语等方面看,与平湖流行的其他民歌类比,具有高度的一致性,歌词中诸如“顶”“奴”“娘娘”“死之”“芦席”等语词完全是平湖方言中的习惯用词,只不过其中“死之”的“之”现大多写作“仔”(读作“持”),即用在动词后,表示动态,相当于“着”“了”或“过”。

为何名叫《七朵花》?顾名思义,就是歌词中每段里各出现了一朵花,共七朵花(分别为四季花、金银花、紫藤花、芥子花、黄菊花、腊梅花、□□花)。由此推断,《七朵花》原本应有七段,现存的只有六段,缺失了一段(应为最后一段,即第七段)。但平湖《七朵花》已经是现存文字最多的一首了,从《中国民间歌曲集成·浙江卷》所收录的另外两首《七朵花》来看,宁波的《七朵花》只存一段(水仙花),余姚的《七朵花》只存二段(无花),只有平湖的《七朵花》非常接近原貌,因而显得特别珍贵。当然,《七朵花》的歌词和所带的“码头调”也有变体,宁波和余姚的《七朵花》就是典型的例证,它们与平湖《七朵花》这个基本调相比,差异很大,无论音调的丰富性、变化性、流畅度,还是歌词的原态性、故事性、抒情性,都远远不及平湖的优秀。因此,随着《马路天使》之《天涯歌女》的声名鹊起,作为《天涯歌女》母本的平湖《七朵花》也就跻身于全国民间小调名曲之列,与《茉莉花》《杨柳青》《四季歌》等一样受到各音乐学院的追捧,《中国民间歌曲集成·浙江卷》也将这首上乘之作排在《七朵花》之首位。2021年11月,国家大剧院周末音乐会“倾听京杭大运河沿岸的歌声”,由指挥家曹文工执棒中国音乐学院民乐团演绎,中国音乐学院声乐歌剧系(中国声乐艺术研究院)党总支书记、博士生导师张天彤教授担任导聆,音乐会曲目涵盖大运河沿岸六个省市的观众喜闻乐见的经典民歌及器乐作品,带领观众领略大运河由南至北沿岸的歌声。其第一期演奏演唱的第一首作品就是浙江民歌中的平湖《七朵花》,其他三首分别是江苏民歌《茉莉花》《杨柳青》和山东民歌《采莲船》。中国音乐学院民乐团这次演唱选取了平湖《七朵花》的第一、三、四3段,准确地还原了《七朵花》原有风貌与艺术韵味,再一次提升了平湖《七朵花》的知名度。

平湖《七朵花》的歌词为上下句句式,中有衬词,末有反复句咏叹,但其曲调则是大体规整的四句体结构,其中第一、二乐句十分对称,第三、四乐句各三个半小节,两句间衔接不断,形成一个大乐句,并与前两句相呼应,很像《茉莉花》的构成方式,分开是四个乐句,整合是前后两个部分,究其根由,恐怕是为了与唱词的相应结构保持某种平衡关系。全首民歌的音调以级进音型为主,辅以装饰音,偶然出现的几个五度、六度、八度跳进,是乐思展开的动力,并使缠绵柔婉的旋律有了闪光的亮点。平湖《七朵花》旋律清新细致,润腔细巧,音高装饰较多,因而扣人心弦,脍炙人口,历久不衰。

平湖的民间歌谣,是属于吴歌的一部分,俗称“山歌”“田歌”,也称“田山歌”,遍及各乡各镇,尤其以东乡“耘稻田歌”、新埭“泖田山歌”最为突出。其曲调众多,类型齐全,巨制小作均备,大小长短不一,作品数量巨大,难以精计,但可数以千计,因而被称为浙江民歌的“重彩区”。

二十世纪八十年代末,继“中国民间歌曲集成”工程之后,开展了“中国民间文学集成”(故事、歌谣、谚语卷,简称“三集成”)工程,对民间歌谣进行了一次大规模的收集整理,于1990年刊印了《中国民间文学集成·浙江省嘉兴市平湖县故事歌谣谚语卷》,可惜只存录了179首民间歌谣。2017年中国文联、中国民协宣布正式启动编纂《中国民间文学大系》工作,“浙江卷”编纂工作也随之启动。2021年“浙江歌谣卷”的地市分卷编纂全面铺开,笔者担当了嘉兴卷和平湖卷的统编整理工作。面对近三十年来民间歌手锐减、歌谣风化严重、库存档案缺失等困难,怀着“再不收集就要失传”的极度紧迫感,发动胸有民歌情怀的民间文艺工作者和有识之士,本着“要为子孙后代留下宝贵文化遗产”的高度责任感和“本世纪乃至史上最后一次集成”的光荣使命感,勤于田野作业,不断发现线索,进行深度挖掘,潜心钩沉搜集,科学精细整理。经过一年的努力,已收集整理了545首,加上“三集成”的179首,累计达到了724首。

这些包括《七朵花》在内的七百多首民间歌谣,真不愧为平湖地方文化的艺术瑰宝。内容缤纷多彩,涵盖了劳动歌、时政歌、仪式歌、生活歌、爱情歌、儿童歌、历史歌等。曲调多种多样,码头调、四季调、五更调、拜香调、泗洲调、无锡景、麻城调、花鼓调、响铜铃调、孟姜女调、梳妆台调等等,凡是吴歌存有的曲调,平湖几乎均有。篇目丰富繁多,形成了以“十个”“新妇”“十二月”“养新妇”“小妹妹”“五更五点”“手扶栏杆”“搭识私情”“姐勒房中”“十二月花名”“东南风吹来”“天上一颗星”等为名的系列作品群,而事实上实际存在过的远不止现存的有文字记录的724首,只可惜为数不少的田山歌随着岁月的流逝而销声匿迹了。这些田山歌紧接地气,极其生活化,乡土气息浓郁,而且唱词虽朴实无华,但主题鲜明,表现手法多样,因而显得有韵有味,意蕴绵长;篇幅长短不一,大多呈排比式、级进型的十二三段,也有短则只有四句头、长则多达四百四十句的,如《二娘与含官》长达280句、字数达到2448字,《林四姐与姚小二官》长达365句、字数达到3190字,而《孟姜女》则长达441句、字数竟达到3635字,是平湖田山歌中不可多得的三首长篇叙事歌。

邻县嘉善田歌出名了《五姑娘》,而我们平湖则有《七朵花》。除了名声在外的《七朵花》,平湖田山歌著名的还有《哭七七》《绣瓶袋》《苦啊鸟》《摇大船》《时髦货色》《十只台子》《十二月唱头》《二娘与含官》等。《七朵花》能够走入音乐学院的法眼、能够走进国家大剧院登上国内最高舞台,足以证明平湖田山歌的艺术魅力和文化地位。所以,我们平湖的文艺工作者不能妄自菲薄,更不能自我虚无乃至视而不见,应该珍视自己拥有的宝贵文化遗产,不但要大力宣扬并运用自己的文化名片,而且要从中汲取艺术营养,创作出更多紧接乡野地气、秀出平湖身段的优秀作品来。 2022年5月15日

(本版图片由本文作者提供)

2021年在国家大剧院“倾听京杭大运河沿岸的歌声”周末音乐会上演唱《七朵花》

田山歌

《七朵花》

乡民在田间唱耘稻田山歌

码头调

《七朵花》乐谱