因为要写一点有关李叔同的文字,就先在网上随意浏览,觉得这三人的评点或感慨有些过目难忘。一是俞平伯:“李先生的确做一样像一样:少年时做公子,像个翩翩公子;中年时做名士,像个风流名士;做话剧,像个演员;学油画,像个美术家;学钢琴,像个音乐家;办报刊,像个编者;当教员,像个老师;做和尚,像个高僧。”二是林语堂:“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。”三是张爱玲:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此地谦卑。”再读柯文辉先生的《旷世凡夫——弘一大传》,在《出家》一节,开篇即言:“叔同从皈依到出家仅有半载,他的心路历程势必悠长而复杂,所思或比普通人十年还多。”这话的后半句是肯定无疑的。而从时间上看,戊午民国七年(1918)春节期间,39岁的李叔同都在杭州虎跑寺度过,而且拜那里的了悟和尚为其在家弟子,取名演音,号弘一。到了农历七月十三,入虎跑定慧寺,便正式剃度出家。虽悄然遁入空门,但其惊世骇俗之举既使马一浮、夏丏尊、姜丹书、刘质平等一众好友、学生大感诧异,自然在当时的知识阶层也引起了巨大的震动。

民国著名报人张慧剑,安徽石埭人,原名嘉谷,笔名辰子。其先后主编《南京朝报》、《新民报》等副刊达二十余年,被誉为“副刊圣手”。留有笔记《辰子说林》一书,其中有“天津”一条,述及李叔同——

叔同后期生活入于寂灭,思想所趋,无可如何,否则以彼之文学天才,殆为近三十年来罕有之人物,不致无所表现也。丰子恺君以风格飘逸,成为艺术界独特之一型,实则具乃师之体而微。民国二十五年春,予客杭州,曾至虎跑寺访叔同,则已入闽,寺僧指其殿后居室示予,环堵萧然,架上留书仅数卷,皆经典而非世谛文字,寺僧谓叔同每闭户数日不出,修养已入化境,战后流栖无定,示寂于闽。

文中赞赏丰子恺“风格飘逸,成为艺术界独特之一型,实则具乃师之体而微”,从侧面对李叔同弘一大师在文学艺术方面的成就给予高度评价,而从惊才绝艳到一代高僧,留给世人的总是一种莫名的嗟叹。这也正如林语堂所说的:“他曾经属于我们的时代,却终于抛弃了这个时代,跳到红尘之外去了。”

63个流年,在俗39年,在佛24年,“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心”,这位晚年自号的“二一老人”,绝不是“一钱不值何消说”,而是永在后来者的感念之中。

二

李叔同在俗世时的最后一件书法作品是《姜母强太夫人墓志铭》。1917年春,李叔同的同学、同事兼好友姜丹书的母亲强太夫人殁于胃癌,办完丧事后,据姜丹书的儿子姜书凯回忆,其父姜丹书请辛亥革命后的第一任杭县县长汪嵚先生撰写墓志铭。取回文稿后,又踵门求当时同在浙江一师任教的李叔同先生书丹。这触动了李叔同对自己亡母的哀思,两人相对欷歔良久,他答应了下来。但一直没有动笔,直到第二年夏天,就在他悄然出家的前一天晚上,才点起一对红烛,伸纸濡毫,一笔不苟地用擅长的魏碑体写完《姜母强太夫人墓志铭》,而署款,则已是“大慈演音书”(李叔同出家后名演音,字弘一)。这是叔同出家之前作为俗人的绝笔,又被称为“弘一法师红尘绝笔”。但随后有一个与笔有关的细节很值得玩味,《旷世凡夫——弘一大传》是这样记述的:“等到经子渊、姜丹书等先生闻讯赶到叔同原先寓所,房门大开,笔已折断,被掷在书案上,碑文墨香四溢,笔笔透纸,清润峻拔。地上和四壁扫得干干净净,主人走得何等从容!大家感喟一番,怅然而散。”

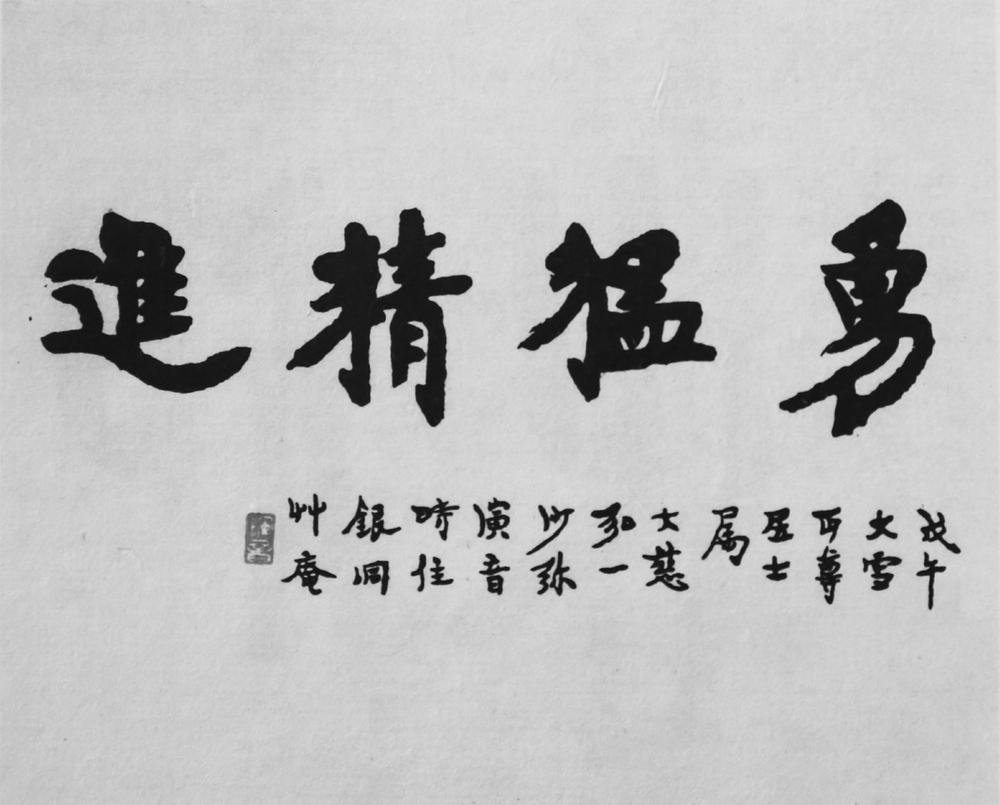

了却了所有俗事,李叔同随即把毛笔折成了两截,足可料想他当时对所有过往的决绝与彻底地予以割裂的心态。可随后的出家生活,他唯一不离不弃的就是那三寸狼毫。或许在他看来,凡属虚妄者甚众,唯笔乃心迹所依。作为弟子的丰子恺曾以物质生活、精神生活、灵魂生活这人生境界的三层楼,试图释解弘一法师李叔同的一生。想来书法也有三层楼,即从书技、书艺到书道。故而,其一袭袈裟后的运笔濡毫,并不是摹王临米,却是以别具一格的端正清遒,弘扬佛法。据专家考证,弘一法师在写佛语与经句集联及抄写佛学典籍时,往往多用楷书,其作品的幅式也多样,有对联、条屏、立轴、横披等,而在写佛号时,则多用小篆。一九三一年以后,他的楷书告别了往日的门户窠臼,发生脱胎换骨的变化:字形瘦长,略带连笔,平淡写来,空灵自在,圆融宁静,气韵清逸。至后期,其书法,照《弘一法师的书法》的说法,是“有时有点像小孩子所写的那么天真,但一边是原始的,一边是纯熟的……毫不矜才使气,意境含蓄在笔墨之外,所以越看越有味”。其实对于自己晚年的书法,弘一法师在一九四一年写给冬涵居士的信函中曾有这样的告白:“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也……于常人所注意之字画笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。”书为心画,字如其人。1942年10月13日,他的人生绝笔“悲欣交集”,这四个字,也确是小巧拙朴,毫无雕饰。

叶圣陶对弘一法师的书法有过这样很有代表性的说辞——

我不懂书法,然而极喜欢他的字。若问他的字为什么使我喜欢,我只能直觉地回答,因为他蕴藉有味。就全幅看,好比一堂温良谦恭的君子人,不卑不亢,和颜悦色,在那里从容论道。就一个字看,疏处不嫌其疏,密处不嫌其密,只觉得每一笔都落在最适当的位置上,不容移动一丝一毫。就是所谓蕴藉,毫不矜才使气,功夫在笔墨之外,所以越看越有味。

诚可谓大德赞誉,后世流芳。

■ 顾 峭