弘一法师手书碑文,存世稀少,见者寥寥。而出家前所书碑文及原碑存世者,以李叔同1918年夏,为姜丹书母亲所书《姜母强太夫人墓志铭》,以及1915年李叔同为金山姚石子祖母所书《姚节母何太君墓志铭》为知者众。

而杭州放鹤亭畔今虽亦有李叔同手书柳亚子之“题冯春航”碑,但原碑早已被毁,此件系依拓片新摹重勒,并非原件。至于李叔同在俗时其他手书之碑石,则鲜为世人所知晓。经笔者调研,发现另有李叔同在俗时手书碑文及碑存世,现考证如下。

一、缘起与发现

笔者对李叔同书“白毓崑传赞”碑及铭文之发现和考证,缘起于2011年。其时,适逢辛亥革命百年,笔者着意对民国肇始前后李叔同史料进行探寻,通过各地图书馆资料库,笔者获得李叔同1912年主事《太平洋报》编辑时期之相关原始史料。其间,偶见与李叔同同时代之南洋公学校友、辛亥英烈白毓崑之介绍,并得知民国早期年间南洋公学曾在校内为纪念白毓崑树有纪念碑,于是在随后的几次去上海交通大学老校区寻觅南洋公学李叔同陈迹旧踪时,笔者留意寻找此碑,但走遍校园,终不得见。后被交大东大门旁老图书馆东侧一隅的“南洋公学旧物残石”展示区所吸引,一一赏览,流连再三,其中有一方形白石残块,堆叠在旁,不甚起眼,上有铭文,尝依稀可辨,凑近一看,其书体与李叔同所书之魏碑体甚是相仿,几乎不二,引起了笔者的注意。但因李叔同出家前之碑文除《姜母强太夫人墓志铭》外,其他未见有记,故好奇诧异之余,亦无多思量。

事后,又寻览李叔同早期之墨迹,反复考量,终觉碑石上字体与李叔同书风相类,不探究清楚心里总不踏实。遂再访沪上交大老校区,至残石前席地而坐,将石上斑驳之文字一一抄录,字字析读,乃知系白毓崑生平铭文。于是恍然得悟,此残石定是辛亥烈士白毓崑纪念碑之旧物遗构。现附上笔者从残石上抄录之铭文,与众分享。其一面是——

白烈士毓崑,字雅雨,江苏南通县人,前南洋公学师范生,历任母校及澄衷学校、北洋女子师范、法政诸校教师,天津地学会编辑部长。烈士于新旧学皆通牖,地学则好之尤笃,著有书行世。辛亥八月,革命军起于武汉,江南各省云合景从,北方则寂无以应,烈士忧之,誓首先发难,牵制清廷,杀其倾兵南下之势。往说滦州军,从者殆半,举烈士为参谋长,连电清庭迫之退位。清廷大震,某日率兵扑敌,转战殊剧,卒以众寡势殊致败,途出古冶,被执死甚惨。时民国纪元一月七日,享年四十有四。

另一面是——

岁丁塞阸,欃枪惊流。干戈腾沸,天地为愁。铮铮烈士,志扶亚洲。共和政体,誓死长留。常山喷血,殉难滦州。断脰不屈,浩气充周。遗骸零胔,收自朋俦。镌兹贞石,以永千秋。上感苍昊,下铭九幽。

其实前者为小传,后者为赞词,为方便记叙,笔者将刻有白毓崑的残石名之曰《白毓崑烈士传赞碑》。随后,笔者查阅了上海交通大学档案馆及其校史博物馆所存相关历史资料和文献,在2011年第1363期《上海交大报》第八版“交大记忆”栏目上找到署名胡端撰写的《白毓崑:为辛亥革命殒身不泯》一文,文中写道:“1912年7月,白毓崑烈士灵柩被运回家乡南通。9月,民国政府追授他为陆军上将衔。10月10日,上海高等工业专门学校(交通大学前身)为白毓崑烈士举行了追悼大会。翌年夏天,校园内矗立起一座白毓崑烈士纪念碑(该碑于日军侵占时期被毁,残碑现置于上海交大徐汇校区内)。”此文印证了笔者的推测,交大校园内现存的这块白石就是当年白毓崑烈士纪念碑之残碑遗构。

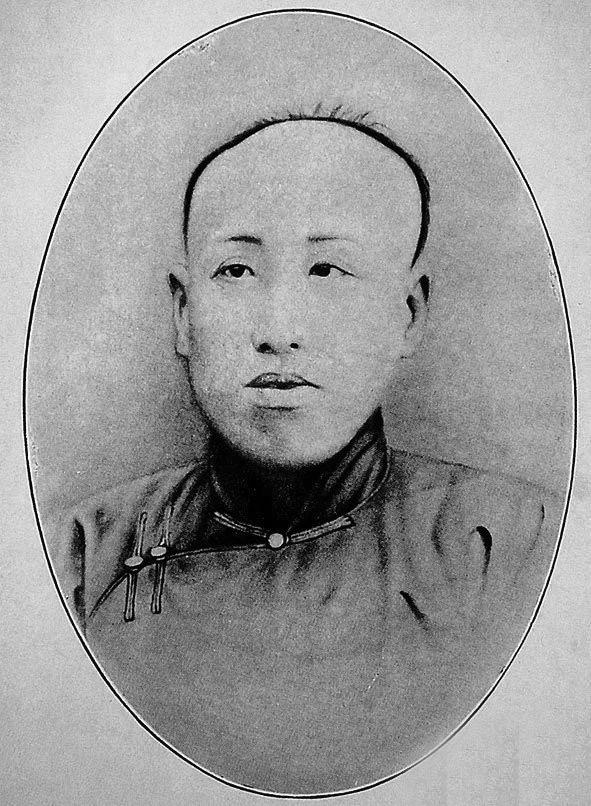

白毓崑(1868-1912),字雅雨,又雅余,号铣玉,江苏南通人。1899年4月,考入南洋公学师范院,是师范院的第二期学生,并任外院史地课教习。同期同学中还有章宗元、沈庆鸿、张相文、钮永建、吴稚晖等,人才济济。1900年任聘上海澄衷学堂执教史地,与具有民主革命思想和从事革命活动的蔡元培、张相文、钮永建、章太炎、邹容、章士钊等交往,受革命思想影响,立志于“地理学救国”,并以“阐发民族观念为主旨”,专注中国地理学研究。1904年,白毓崑随蔡元培加入反清组织光复会,1905年又随光复会并入孙中山领导的同盟会,积极从事有组织的反清革命活动,为反清革命摇旗呐喊。1908年秋,应天津北洋女子师范学堂、北洋法政学堂之聘,携家眷去津,住河北区三马路居易里。1909年9月28日,白毓崑与北洋女子师范学堂教习张相文以及张伯苓、孙师郑、吴鼎昌等27人在天津第一蒙养院发起成立中国第一个地理学术团体——中国地学会,国学大师章太炎、地理学家白眉初、地质学家章鸿钊、水利学家武同举、历史学家陈垣和张星以及热爱地理学的教育家蔡元培等都参与其中。地学会成立不久,白毓崑又于1910年1月,在天津创办了我国第一份近代地理学学术月刊《地学杂志》,出任编辑部长,通过对祖国地理山川的介绍,隐喻清政府丧权卖国,揭露帝国主义侵略阴谋,从事民主革命活动。《地学杂志》共出181期,前18期都是白雅雨和张相文编辑,南京大学图书馆现藏有部分《地学杂志》。

白毓崑一面教学,一面积极宣传民主革命,其进步思想深深影响了他的学生,当时在北洋法政学堂求学的李大钊,就是在老师白毓崑的影响下,从一名普通学生成长为壮怀激烈的革命者。

1911年10月10日,孙中山领导的辛亥革命爆发,在武昌举行武装起义。消息传来以后,作为当时“中国北部的政治运动中心”的天津,为配合武昌起义,支援南方斗争,扩大革命声势,白毓崑在第一蒙养院中国地学会会址创办了中国红十字会天津分会,作为革命的外围组织,集众演说,宣传革命,计划组织人力开赴前线,为革命军做战地服务。随后,又以北洋女子师范学堂和北洋法政学堂的师生为主,在法租界的生昌酒楼组织同盟会在天津的秘密组织——共和会,谋图举义,白毓崑被推举为会长。白认为:“京津清室根本地,京津不动摇,则南军恐难持久;且战期延长,生灵涂炭,予不忍视也。吾辈曷从京津速图大举乎?”于是拟订北方革命计划,筹备发动滦州起义,以动摇“清室的根本”。

1911年12月31日,白毓崑等赴河北滦州(今滦县),说服新军中的管带和士兵,发动起义。1912年1月3日,滦州宣布独立,成立北方革命军政府,并通告各国驻华公使,又推举白毓崑为参谋长,王金铭为起义军大都督,施从云为总司令,誓师后起义军发布《讨清檄文》,通电全国,声讨清廷,并向京津进军,准备一举摧毁清王朝。但由于北方军政府副都督张建功叛变,起义军在距滦州城30里、离雷庄8里的铁路线上,遭到清军伏击,恶战失利,起义功亏一篑,白毓崑不幸被清廷通永镇总兵王怀庆俘获。1月7日,英勇就义于通州古冶。刑前,白毓崑写下就义诗——

慷慨赴死易,从容就义难。

革命当流血,成功总在天。

身同草木朽,魂随日月旋。

耿耿此心志,仰望白云间。

悠悠我心忧,苍天不见怜。

希望后起者,同志气相连。

此身虽死了,主义永相传。

大义凛然,慷慨赴死。刽子手命其跪下,白毓崑怒斥道:“此身可裂,此膝不可屈!要杀则杀,决不受此侮辱!”又说:“吾为国充兵,自当为国死。今被逮,吾何讳为?”后被残忍地砍断一条腿,倒于血泊之中,但仍拒屈膝,又被斩首示众,倒悬于树,其状甚为惨烈。一代志士舍生取义,为国捐躯,时年44岁。滦州起义对推翻帝制、建立共和起到了重大推动作用,一个月后,末代皇帝溥仪便被迫下诏退位,从秦始皇以来绵延二千多年的封建帝制就此寿终正寝。所以,滦州起义是辛亥革命的重要组成部分,在中国资产阶级民主革命中占有重要位置。

也正因为此,李大钊曾疾呼要为白烈士等革命者树碑立传,他于1917年5月在《旅行日记》中写道——

过雷庄猛忆此为辛亥滦州起义失败之地,白雅雨先生,王金铭、施从云二队官及其他诸烈士,均于此就义焉。余推窗北望,但见丘山起伏,晓雾迷蒙,山田叠翠,状若缀锦,更无何等遗迹可凭吊者。它日崇德纪功,应于此处建一庙宇,或塑钢像以表彰之。

后来,他又在《五峰山游记》中写道——

有一标在此起义,以众寡不敌失败,营长施从云、王金铭、参谋长白雅雨等殉难。这是历史上的纪念地。

1912年2月17日,南京临时大总统令追赠白毓崑为陆军大将军,并以大将军例赐恤。1912年9月,其灵柩从滦州移葬于家乡南通风光胜地狼山,当局和民众为他举行隆重葬礼。1914年阴历十一月,在狼山顶大观台东建墓纪念,墓前“白烈士雅雨之墓”之碑文为张謇所书,墓志铭系南京高等师范学校校长江谦所撰。

碑前白石上刻着他的绝命诗,作家峻青在他的散文《狼山铭》中就曾抄录过此诗,“许多来自四面八方的游客们,拥挤在白雅雨烈士的墓前,在抄写这首绝命诗。当然,我也是其中的一个。而今天我还把它全文抄录在这篇文章里面,为的是让更多的人学习我们革命先驱的崇高品质,让更多的人知道这狼山”。

1923年,中国地学会在北京后海北河沿11号,将南房三楹改作“白雅雨烈士祠堂”,纪念这位地学宗师,冯玉祥亲题祠额,并刻石《白雅雨祠堂记》以纪念之,由陶懋立撰文,齐白石的老师张伯英书。1936年,中华民国政府颁布“国民政府令”——《优恤滦州殉难诸烈士明令》,高度评价滦州起义——

辛亥光复,发轫于武昌,而滦州一役,实促其成。当日偏师突起,声威所播,全国景从,用能肇建共和,底定全局。所有在事殉难诸先烈,如大都督王金铭、总司令施从云、参谋长白雅雨及以次各将士,慷慨捐躯,大节敫然,洵足以光史乘而资矜式。

4月2日,南京国民政府追赠白毓崑为陆军上将,“交军事委员会均照阵亡例从优议恤”,饬令在北平西山为死难烈士建衣冠冢立纪念碑建园以示纪念。同年,由冯玉祥等人发起并赞助在北京西山温泉村的显龙山上修筑白毓崑等辛亥滦州起义牺牲将士衣冠冢和滦州起义革命烈士纪念塔,碑上刻有白毓崑等14位烈士的姓名以及追赠的职衔,塔前南北有冯玉祥手书隶体大字“精神不死”“浩气长存”石碑,2006年此塔被公布为全国重点文物保护单位。

如此彪炳青史之人杰英烈,作为一名南洋学子,母校当然要为之骄傲自豪而勒石为碑,以纪功德。既有树碑者,当有立传人。那么,上海交大校园中白毓崑烈士纪念碑上的铭文到底是出于何人之手笔?是否确如笔者所判断的那样,系李叔同之手迹呢?为此,笔者又走访了上海交大档案馆的研究人员。近年来上海交大在档案管理和利用上做了大量工作,研究人员对所有校藏民国档案都进行了系统整理和分类,完成了档案数字化建设和校史陈列馆的展陈建设。在交大档案馆研究人员的帮助下,经一一查寻,最后在历史资料中找到一张有关白烈士的碑文小传及碑赞的铭文图片复印件和一张纪念碑被毁前完整碑身的图片复印件,其他无更多信息可得,但档案中铭文复印件上的字比现在残碑上所看到的字迹要清晰许多,虽然铭文中没有落款,档案中也没有对碑文作释注,然一眼看去便是李叔同的魏碑书风。于是,更坚定了自己起初对铭文系李叔同所书之判断。

如果此残碑铭文确系李叔同所书,那此碑的文物价值、文化价值、艺术价值和历史价值自当不可同日而语,对交大来说无疑也多了一件国宝级文物。笔者向校方陈述了自己的想法后,交大档案馆的老师们便主动帮助联系了多位校史研究人员、档案研究人员以及早年参与校史研究现退休在家的老教授,询问是否有李叔同为白毓崑碑书铭文之史传或闻听,可惜,答复都说在校史档案资料中从未见到过有关李叔同为白毓崑书碑之记载和相关史料信息。

二、调查与求证

笔者开始从早年南洋公学之原始资料中希望获得新的线索,求得突破。因南洋公学后期隶属沿革多变,故在资料的浏览中,但凡见有南洋公学、南洋大学堂、上海工业专门学校、交通大学等信息皆特别关注,仔细阅查,尤其是对南洋公学编辑的各类校刊,如南洋公学同学会编辑出版的《南洋》季刊、《南洋》周刊及《校友录》、《校庆纪念册》、《交大三日刊》等,更是穷文索字。终于在上海图书馆书库中找到民国六年出版的《交通部上海工业专门学校原名南洋公学二十周纪念》专刊,在其中的《大事记》篇章中发现“中华民国元年壬子(西历1912):国庆日为滦州殉义白烈士毓崑开追悼会”“中华民国二年癸丑(西历1913):夏建立白烈士纪念碑于校园”的准确记载,继而又在民国四年由南洋公学同学会编辑出版的《南洋》刊物中取得突破性发现,获得白烈士碑文小传和白烈士碑赞手稿影印件,以及李叔同与白毓崑碑的重要实证信息。

1912年2月10日,南洋公学同学会假西门外幼稚所为白毓崑举行追悼会,出席者百余人,沪军都督陈其美献送挽联,南洋公学同学会会长傅纬平主持纪念会,吴稚晖在会上作演说,其盛况1912年2月11日之《时报》上有记。1912年秋,白毓崑灵柩从滦州移葬于家乡南通狼山时,曾途经沪上,蔡元培与黄兴、陈其美、钮永键、吴稚晖等42人联名发起举行追悼烈士大会,并刊登通告云——

安庆起义熊烈士成基、滦州起义白烈士雅雨之灵榇,次第经过沪上,同人等共表哀敬,谨择于九月初八日在张园开追悼大会,兼悼首倡暗杀殉身彰德之王烈士汉,萍醴被逮狱中殉难之刘烈士敬庵。诸公如有祭文、诔歌、挽联、幛轴、花圈等,或合送,或分送,请先期送至大马路同盟会机关部为荷。

10月17日九月初八,出席追悼会有三百余众,吴稚晖主持,王伯揆报告白毓崑烈士事迹,1912年9月5日和9日的《民立报》都有报道。

举行追悼会后,南洋公学同学会便发起为校友白毓崑烈士建纪念碑,各地校友和在校师生纷纷响应,踊跃捐款,上海同学会沈心工、穆抒斋、吴畹九、黄韧之、平海澜等28名校友,共捐洋266元;北京同学会孟森、张铸、陈同寿、王世澄等37名校友,捐洋96元;在校师生捐得大洋42元6角8分。

在日后南洋公学同学会总会公布的《建立白烈士纪念碑收支报告》中,对建设此碑所涉之相关项目和内容皆有详细记录,如“纪念碑高一丈二尺余”、纪念碑石料选用优质进口的“意大利白花石”、纪念碑外围所设之“铁栏杆重1360磅”、纪念碑碑体周围地坪筑“水门汀地盘二尺深,九尺半见方”、纪念碑建成后又设计了专题明信片并“印明信片1500张”,以及请摄影师对纪念碑进行拍照宣传等;至于纪念碑的碑文,该报告中亦以单独条目加以明确记录,注明白毓崑烈士纪念碑是由“李叔同写碑文”,从而印证了笔者先前的判断,诸疑皆释。

在此报告中并未就碑文的文字撰者另作说明,故笔者认为报告中的“李叔同写碑文”应是指撰书合一,否则在此详尽报告中定会注明撰者和书者,以示有别。

在此,我们不妨回顾一下此时之李叔同的生命本迹,或许能够更全面地了解和认识李叔同,从而有助于我们在考证中能作出正确的判断。

1911年,李叔同自日本留学归国后,初任教于天津高等工业专门学校,1912年又执教于杨白民之上海城东女学;同年2月11日在朱少屏的介绍下加入旨在“欲洗前代结社之积弊,以作海内文学之导师”“挽既倒之狂澜,起坠绪于灰烬”之南社,3月13日又参加在上海愚园举行的南社第六次雅集。旋又出任4月1日创刊并由南社主办、众多同盟会员参与的被誉为革命党人舆论中心之《太平洋报》副刊主编,与柳亚子、姚雨平、叶楚伧、胡朴安、胡寄尘、陈无我等南社社员同事报业;又与叶楚伧、柳亚子、朱少屏、曾孝谷等发起“文美会”,创办《文美》杂志,以文学、美术之器,唤醒民众,启蒙民智;5月,李叔同与高燮、高旭、姚光、叶楚伧、胡朴安、柳亚子等南社诸友,以“扶持国故,交换旧闻”为宗旨,“讨论学术,发明文艺”为内容,发起组织“国学商兑会”;1912年秋,又应经亨颐之请,李叔同赴杭州出任浙江省两级师范学校音乐、美术老师,与经亨颐、马叙伦、姜丹书、夏丏尊等同校共事。

从时间上来看,白毓崑1911年在津校筹划举事时,正值李叔同自日本留学归国后在津任教职于天津高等工业专门学校;而白毓崑就义及南京临时大总统令追赠其为陆军大将军之时,又值李叔同初入南社并主笔报纸传媒为辛亥革命摇旗呐喊之际,这段时间的李叔同胸怀忧国忧民之情,心系苍生,意蕴国事,积极参与社会变革,颂扬社会进步。而同为南洋公学之校友学子,白毓崑的义举一定会在李叔同当时的心路历程中激起不小的涟漪。1912年3月13日,南社在上海愚园举行第六次雅集,李叔同与柳亚子、叶楚伧、朱少屏、姚光、胡朴安、曾延年等42人,慷慨激昂,论谈国事兴亡,次日的《民声日报》上刊有柳亚子《感言》一文,述记雅集其事:“今日为南社雅集之期,狂客骚人,联镳并至;酒徒剑侠,把臂偕来。……孰杀我南社社友周实丹者,亡清伪山阳县令姚荣泽也。仇首未枭,死者不瞑目,生者将何以为情乎!报友仇,讨国贼,士君子份内事也。”

4月,李叔同主笔《太平洋报》。其间,以“唤起国人对于太平洋之自觉心,谋吾国在太平洋卓越位置之巩固”为宗旨,宣传资产阶级民主政治,反对袁世凯封建专权,践行新文艺、开启新民智,启蒙思想,传播文化,在其所编栏目中选登大量同盟会会员和南社社员砭时弊、颂革命的诗词文论,以及如《追悼陈烈士昆季启》《为秋瑾烈士建风雨亭募捐启》等为烈士歌功颂德之文辞,并感慨道:“秋瑾烈士有知当含笑于九泉矣。”

1912年5月,李叔同署名成蹊,在22日的《天铎报》之“铎声”栏目中,发表《诛卖国贼——不杀熊希龄,不能救吾国》一文,慷慨陈词:“然民国者,吾民之国也。吾民既为国之主人,为急起而自为之。彼全无心肝之熊希龄,吾民不诛之,何待!”6月17日、20日又先后在《天铎报》上发表《闻济南兵变慨言》《赵尔巽如何》等时论文章,发出“国危矣!昏聩胡涂之政府无望矣!然民国者,吾民之国也。吾民既为国之主人,当急起而自为之”的铿锵新声,呼唤进步,鼓吹革命。

其时,李叔同还以他的壮怀激烈创作并发表了气势磅礴的时代颂歌《满江红·民国肇造有感》——

皎皎昆仑,山顶月,有人长啸。看囊底,宝刀如雪,恩仇多少。双手裂开鼷鼠胆,寸金铸出民权脑。算此生,不负是男儿,头颅好。 荆轲墓,咸阳道,聂政死,尸骸暴。尽大江东去,余情还绕。魂魄化成精卫鸟,血花溅作红心草。看从今,一担好山河,英雄造。

而白毓崑烈士纪念碑之小传和赞词就出自这个时期、这段时代背景下的李叔同之手笔。如此观想,李叔同为白毓崑撰书传赞文,于情于理皆属当然。

三、碑石形制之探讨

明确了残碑上的白毓崑小传与赞词是李叔同所书之手迹后,面对仅存的碑石残构,我们不禁要问:白雅雨纪念碑之原碑形制到底如何?原碑建筑在校园的哪个位置?现存残碑遗石系纪念碑哪个部位之残存构件?笔者对此再度进行深入调查考证。

民国六年,时已更名为交通部上海工业专门学校组织筹划各种活动,庆祝南洋公学成立20年,并于4月26日起学校停课放假8天,举行20周年纪念庆祝活动,有演讲会、体操表演、音乐会、运动会、足球赛、电影戏、烟火会、技击表演、会餐、游戏活动等等,交通部、教育部、财政部、北京大学、唐山大学等政府各部门官员和兄弟学校皆来祝贺,来宾约七千余人,盛况空前。笔者在校庆活动后出版的《交通部上海工业专门学校二十周纪念》影集中寻觅到坐落在学校花园里的白毓崑烈士纪念碑的照片一帧,坐落在花园中央的纪念碑,两旁各有一座亭。至于花园和纪念碑的介绍,可从华立发表在1923年《南洋周刊》上的回忆文章《南洋环境与南洋学生》中,或可获得一些关于纪念碑位置的想象空间——

由大操场的北路,走过缮教室及教员住宅,就步入一个狭长形的花园。地方虽不大,但布置得很幽丽。北面对着一片七亩多广的大操场,南面横贯着一条小溪,它的环境已是不差了!浅茸的芳草,可以做被褥,除了树叶籁籁的声音外,简直听不见什么了!园里的空气,这样的清寂啊!在夏天的时候,从绿浓浓的树荫里,发出嘶嘶的蝉声。花圃有几十个,在花开的时候,简直是和遍缀锦绣一般。那玛瑙色的枫叶,在日光之下影出奇彩,紫藤棚下,阴沉沉地常有人坐着谈心。

园中有八角亭一只,茅亭一只,这两只亭子的中间,庄严地立着一个白雅雨烈士的纪念碑。白烈士是我们南洋的旧同学,光复时他在滦州起义,为王怀庆害死的。同学对他,哪个不敬仰?哪个不追念?

从上面的文字记述,再结合笔者获得的交通部上海工业专门学校校区位置图,互相比对后,大致可以推断出纪念碑在当时校园里所处的位置:它位于整个校区主轴线之西端尽头,花园的西侧紧依着校长公馆。白烈士雅雨纪念碑安坐在花园之八角亭和茅亭中间。

依照片所示,再结合《建立白烈士纪念碑收支报告》中所述,我们对纪念碑的形制也有了一个大致的概念:纪念碑基座地坪为方形,水泥浇筑,3米见方,约9平方米;纪念碑四周沿方形水泥地坪用高约1米的铁栏杆围合保护与外界相隔开。纪念碑高约四米,为优质意大利白花石材,主体形制是方锥形攒顶碑身,碑体为上下两层,上层是碑的主体,高约2米,方锥形攒顶碑身上的碑文从照片上虽然无从看到,但可以想象,碑面应如《南洋》第二期目录所列碑赞之标题,镌刻着李叔同所书魏碑体碑文“白烈士雅雨纪念碑”八个大字。上层碑体与下层束腰之间以须弥座承接,须弥座下面束腰为四方体。从照片上我们可以清晰可辨,此束腰石就是笔者所见现存交通大学徐汇校区东大门一隅之残碑方石。经笔者测量,此花岗石束腰长0.48米,宽0.48米,高0.67米,石之前后两面分别刻有白毓崑小传与赞词,皆李叔同所书。四方体束腰的下面是双层须弥座和四方碑基,并与水泥地坪相筑连,其中的下层须弥座现亦有存,仍置于束腰石之下。

1937年11月,日军占领上海;11月30日,交大被日本宪兵队侵占,校内未能迁出的设备、仪器、图书等校产悉为日军所占和破坏,白毓崑烈士纪念碑、盛宣怀铜像亦皆遭毁。我们在叹息无缘再见李叔同所书“白烈士雅雨纪念碑”碑身之余,所幸勒有李叔同文字的白毓崑烈士的小传及赞词的纪念碑束腰碑石残构和须弥座遗石,虽历经百年风雨沧桑,尚存校园一隅。

四、结语

毫无疑问,李叔同1913年为白毓崑烈士所书的小传与赞词之发现和证实,不仅丰富了李叔同研究之成果,而且为李叔同研究之领域扩展、深广度的延伸,提供了更多的实物依据和史料支撑,更为研究李叔同辛亥革命前后的心路历程提供了新的线索和载体。

落其实者思其树,饮其流者怀其源。昨日虽成旧影,但往事并非如烟,李叔同和白毓崑们为南洋公学留下的记忆,永远值得今人追忆和缅怀。正如1915年《南洋》所刊张景良在追悼白毓崑烈士演讲会上所说的那样,烈士“躯壳虽死,而精神永永不死,放为异彩,发为佳花”,这方集文物价值、历史价值、艺术价值于一身的碑之国宝,伴随着这所百年校园,与一代代的南洋人、交大人一直走过了它的昨天,见证着它的今天,还将继续展望它的明天。(注:本报有删节。图片由本文作者提供)

白烈士雅雨之墓

白毓崑烈士(1868-1912)