■ 金卫其

新埭曾有一棵木本古牡丹“玉楼春”,堪称“牡丹之王”,闻名遐迩。画家陈平华缘于对家乡这棵木本古牡丹的钟爱,在绘画的道路上,几十年如一日,泼墨丹青,将个人修养和绘画牡丹融为一体,并在不断进取中超越自我。他笔下的牡丹继承了传统国画的精髓,融合了现代绘画艺术,画面大气厚重,典雅脱俗,花姿雍容华贵,气韵灵动,透露出秀外慧中的高贵之美。

据传木本古牡丹“玉楼春”是牡丹中的上乘,明天启《平湖县志》记载:“牡丹来自中州,名目甚繁,本地所产者惟玉楼春、小桃红而已。”据主人毛氏叙述,古本“玉楼春”系毛氏先人种植,历经沧桑,屡遭劫难,又每每难中逢春。“玉楼春”久负盛名,花盛时期,赏花人络绎不绝,也留下诸多咏叹诗文。清光绪时廪贡生俞金鼎即在其《泖水乡歌》中吟唱道:“年年谷雨牡丹辰,载酒寻芳绿水滨,直到毛家浜里去,百余花赏玉楼春。”

解放后,“玉楼春”被中国科学院植物研究所编入《中国古花木》丛书。在建党百年之际,画家陈平华用他手中的彩笔,画出了牡丹的国色天香与雍容华贵,这既是对祖国各项事业欣欣向荣的深情礼赞,也是他对祖国继续繁荣昌盛的衷心祝愿。

陈平华,浙江省美术家协会会员,平湖市美术家协会副主席,嘉兴画院特聘画师,平湖市陆维钊书画院特聘画师,平湖市开明画院顾问,南京金陵书画院特聘画家。平生尤喜花鸟画,兼攻书法、人物及山水,擅长牡丹。作品分别被嘉兴市博物馆、平湖市陆维钊书画院、富阳市美术馆、南京金鼎云艺术馆等专业单位收藏。

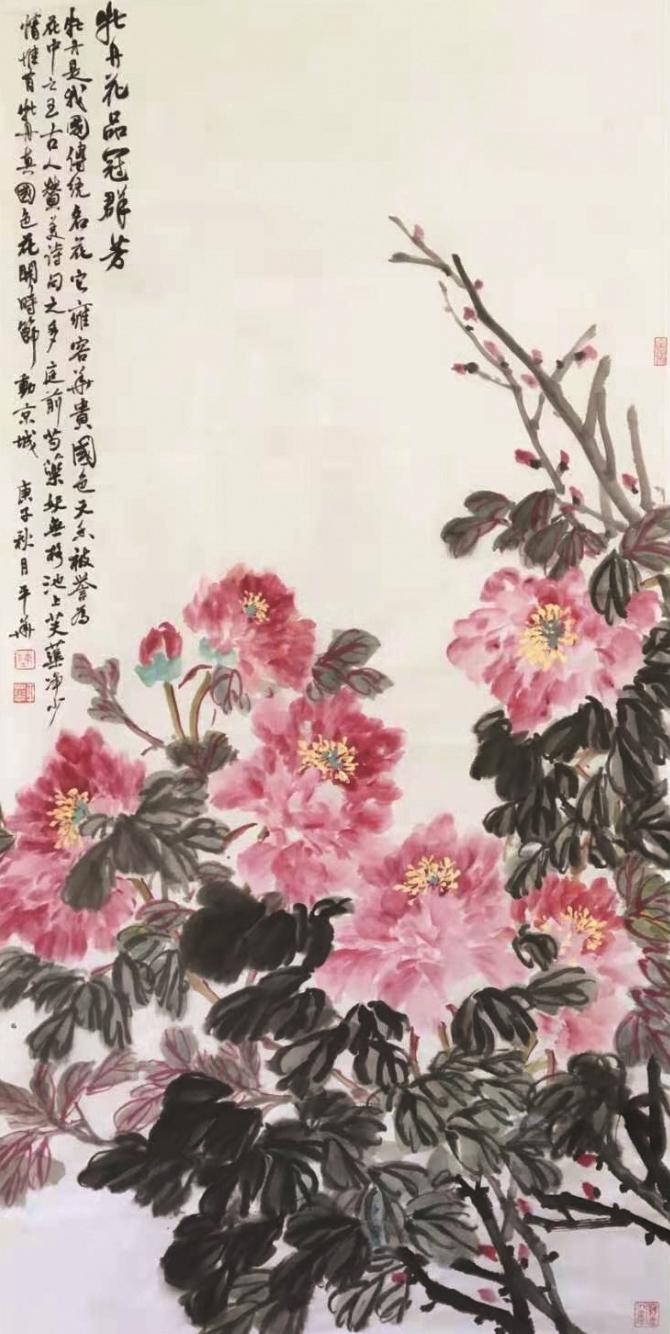

喜庆建党百年·陈平华牡丹画作品选

天香终有拂云时

■ 吴建明(画家 美术评论家)

“鄂君翠被未全遮,天上琼楼有落霞。欲使东风吹不去,长留春色在贫家。”相比于众多的咏牡丹诗,恽寿平的诗显得更为平和与恬淡,他似乎有意规避诸如“太真”、“国色”、“娇无力”、“倚阑干”等字眼,而是别具姿态,自成面目。尤其最后一句,更让倾城之花与清贫之家相对应,道人所未道,显现出悲天悯人的一面,读之意蕴悠长。其实世间万物,各安其分,各得其所,所谓的感情是外加的,是人所赋予的。因此,无论牡丹还是桃李,只要入于眼,了于心,情有所寄,笔墨就有所依了。

就在去年差不多现在这个时段,笔者在浙江三门认识了陈平华先生,见识了其笔下的牡丹。其作以水墨为骨,胭脂为眉目,以平和、从容的心境,写出了与其心性相应的人间绝色,使之过目难忘,弥久留香。众所周知,牡丹自唐朝开始,在绘画作品中占有重要地位,尤其在两宋期间,花鸟画一科已臻高峰,丹青妙手于牡丹无不涉及,以雍容姿态上引庙堂青睐,下启寒门精进。元明季,水墨风行,王渊、张中继院体余韵,青藤白阳开泼墨先河,自成一绝。入清,朱耷赋水墨绝唱,点划间,寂寥孤傲之气生焉。至赵之谦、吴俊卿出,以金石之气充盈笔墨,海派之势不可挡,大写意由此引领百年风骚。作以上梳理,为明晰绘画之流变,更为明了作为花鸟画主体——牡丹的发展轨迹,从中追溯陈平华先生绘画的源与流。

读陈平华先生近作,可以发现其清晰的师承和取法。作为中国文化的重要载体,他对传统中国绘画有系统的研究,深刻认识到中国画核心之要素一一寄物象于笔墨,借笔墨发心中块垒。故其笔下有明确的传承要素,坚守中正之气,在墨色和线条的开合中彰显其性情的一面。从近期作品中,可以发现他对中国画有深入而全面的理解,并以牡丹作为深入的基点,用精准的视点和执著的态度将这一题材的各种可能性予以最大程度地发掘,在温和与隽永的调子中追求极致,取得了丰硕的成果。从技术层面谈,他的作品取法跨度并不大,虽意追宋元,然源从海派,犹在王雪涛先生用笔上有过深入的研究,获益良多。难能可贵的是他虽在前人笔墨中作出系统地梳理,但创作中并不拘泥于前贤的窠臼,在用笔、布局上另辟蹊径,自具一番气象,让业界为之瞩目。清代刘熙载在其《艺概·书概》中提出了“书如其人”的观点,本人深以为然,“画”何尝不“如其人”。画,其实就是作者更真实、更性情的“自己”。当下,在繁复纷扰的生活中,能在案头寻找一方心灵的栖息地,绘画无疑是最感性的寄托。

平实、儒雅与艳丽、华贵,这两组词从字面上看似有对立之处,但更多的时候反映出了事物的多面性和互补性。笔者与作者在一起的时间并不多,而后对他的了解基本在其微信朋友圈上,时间一长,读到了他对笔墨的那份执著,读到了他对牡丹的一再诠释。作为一位花鸟画家而言,无论前人还是时人,均对这极富人文特质的花卉有过深刻的描写,留下了许多脍炙人口的名作。但从另一个角度说,在这一屡经前人演绎的题材深耕,难度也是前所未有的。关于这一点,笔者曾暗示过他,他可能要付出几倍的努力方能在此题材留下自己的痕迹。当然,这种保守的视角只是对应于相似态度的对象,而新的态势在特定语境中又将成为修正保守视角的参照系,为前者提供新的数据。陈平华先生的坚守和执著,就是这一判断的重要案例,他以层度不一的墨色和曙红、胭脂色,在水与纸的相互作用下为我们呈现出别样的姿态。

近读陈平华先生一幅根据唐人诗意创作的牡丹图,让笔者相信其在此题材上有更大的可能性。作品绘粉色牡丹一丛,置于画幅的中下部,由右下向左上生长,六花一苞,俯仰有致,似奉朝露,更堪细雨。笔墨无多而意态横生,雍容华贵中无烟尘之气,读后让人可观而不可近也。此作构图中正,略显左倾,在稳重中不失动感。左下侧四朵花呈盛放姿态,均作上仰,与右侧之花相对应。右侧之花作左探状,不仅回应左下侧的花叶,还在一定程度上平衡了粉色花系的调子,在视觉上更臻完美。最左侧之花则隐于叶后,花头探向画外,将画意引向更大的视野,让作品更具张力。右上的枝干与左上的长款互为呼应,并拉升了画幅的空间,增加了作品的开合度和对比度,从中突出花叶的沉稳和内敛。此作尤为可贵的是作者在潜意中所释放出来的中和之气,这可能与其修养有关,他能将墨色与水之间的关系发挥到极致,比如对叶子水分的把控,比如对花头结构的分解,都达到了恰到好处的临界点,很是难得。至于施胭脂而无脂粉气,则是更高程度的一种心性的外化,是一种不可求的自然呈现。

据说在陈平华先生的家乡新埭曾有一棵植于明代正德年间的牡丹花王,时移世易,如今这“玉楼春”盛放之时仍引无数人流连忘返。这使我突然明白作者为何独倾情于此而不他顾,或许冥冥之中有一种力量,让他的执著有了依托,这可从他笔下的牡丹上溯到他家乡的的那棵“玉楼春”。而他笔下所呈现出的烟霞之气,或与他生活的这一座城市,这一棵散落于民间的年深月久的牡丹有关。

“天香终有拂云时”是清代高凤翰的咏牡丹之句,意指姿态万殊,拂云为高,今以此为题,与陈平华先生共勉。