■记者 丁阮育 通讯员 张其良 摄影 王 强

四月的午后总是清风暖阳伴着花香。那日,平湖市云飞蜜蜂授粉专业合作社的养蜂中心里来了一群附近学校的孩子,小家伙们围着蒋云飞,看他举着蜜蜂的模型,小小的脸庞上都溢满了兴奋和好奇。“小朋友们,我来考考大家,蜜蜂有几种呀?”“我知道、我知道!有三种!”“蜂王、工蜂还有公蜂!”“那你们知道它们的区别吗?”“工蜂是工作的!”“哇,你们真棒,了解那么多蜜蜂的知识,来,我来展示下蜜蜂的房子给你们看……”望着这群孩子,蒋云飞的思绪不禁被拉长,那是他30多年追着蜜蜂跑的岁月,虽然辛苦,却也是一路甜蜜。

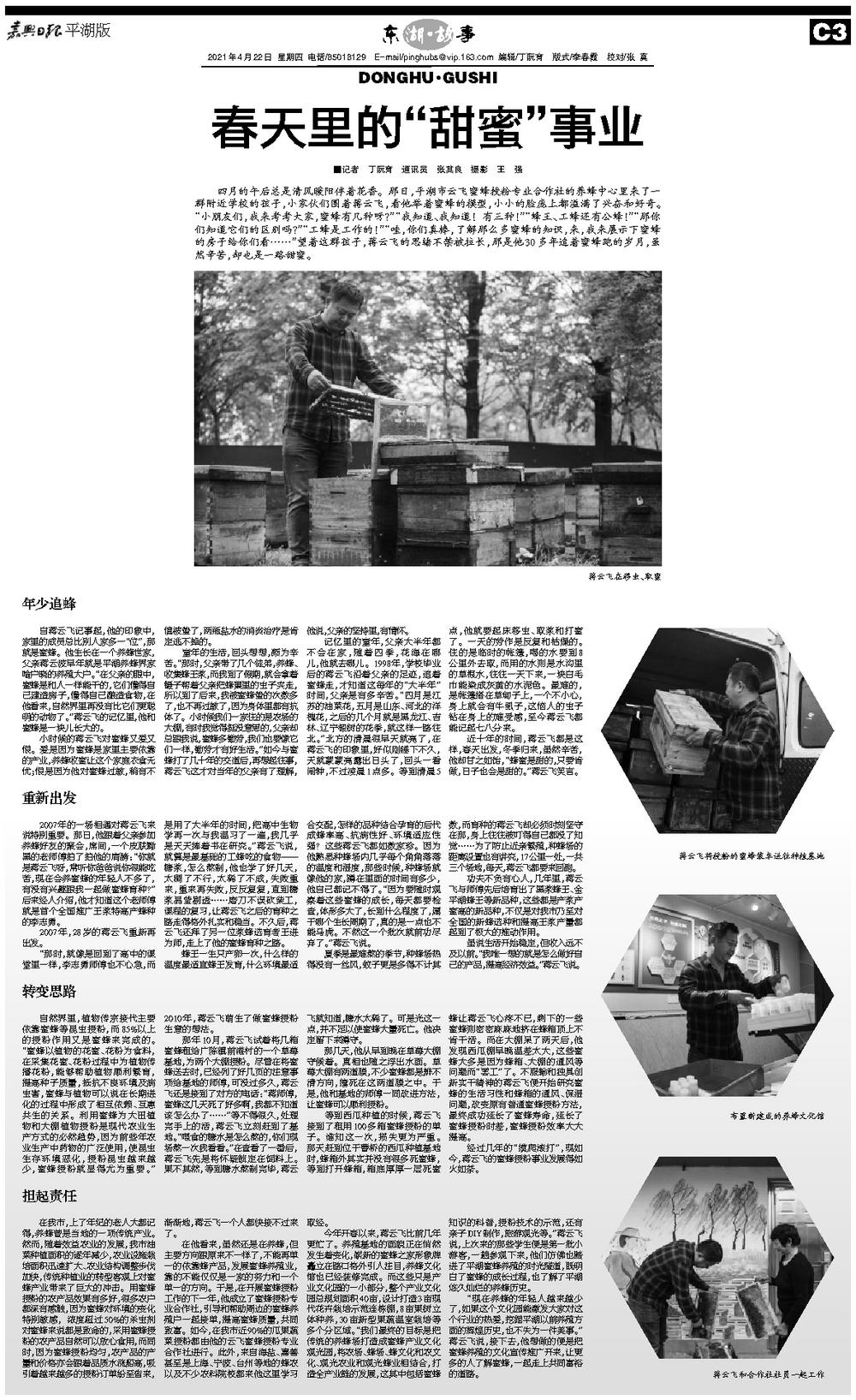

蒋云飞在移虫、取蜜

年少追蜂

自蒋云飞记事起,他的印象中,家里的成员总比别人家多一“位”,那就是蜜蜂。他生长在一个养蜂世家,父亲蒋云波早年就是平湖养蜂界家喻户晓的养殖大户。“在父亲的眼中,蜜蜂是和人一样能干的,它们懂得自己建造房子,懂得自己酿造食物,在他看来,自然界里再没有比它们更聪明的动物了。”蒋云飞的记忆里,他和蜜蜂是一块儿长大的。

小时候的蒋云飞对蜜蜂又爱又恨。爱是因为蜜蜂是家里主要依靠的产业,养蜂收蜜让这个家庭衣食无忧;恨是因为他对蜜蜂过敏,稍有不慎被蛰了,两瓶盐水的消炎治疗是肯定逃不掉的。

童年的生活,回头想想,颇为辛苦。“那时,父亲带了几个徒弟,养蜂、收集蜂王浆,而我到了假期,就会拿着镊子帮着父亲把蜂巢里的虫子夹走,所以到了后来,我被蜜蜂蛰的次数多了,也不再过敏了,因为身体里都有抗体了。小时候我们一家住的是农场的大棚,有时我觉得挺没意思的,父亲却总跟我说,蜜蜂多勤劳,我们也要像它们一样,勤劳才有好生活。”如今与蜜蜂打了几十年的交道后,再想起往事,蒋云飞这才对当年的父亲有了理解,他说,父亲的坚持里,有情怀。

记忆里的童年,父亲大半年都不会在家,随着四季,花海在哪儿,他就去哪儿。1998年,学校毕业后的蒋云飞沿着父亲的足迹,追着蜜蜂走,才知道这每年的“大半年”时间,父亲是有多辛苦。“四月是江苏的油菜花,五月是山东、河北的洋槐花,之后的几个月就是黑龙江、吉林、辽宁椴树的花季,就这样一路往北。”北方的清晨很早天就亮了,在蒋云飞的印象里,好似刚睡下不久,天就蒙蒙亮露出日头了,回头一看闹钟,不过凌晨1点多。等到清晨5点,他就要起床移虫、取浆和打蜜了。一天的劳作是反复和枯燥的。住的是临时的帐篷,喝的水要到8公里外去取,而用的水则是水沟里的草根水,往往一天下来,一块白毛巾能染成灰黄的水泥色。最难的,是帐篷搭在草甸子上,一个不小心,身上就会有牛虱子,这恼人的虫子钻在身上的难受感,至今蒋云飞都能记起七八分来。

近十年的时间,蒋云飞都是这样,春天出发,冬季归来,虽然辛苦,他却甘之如饴,“蜂蜜是甜的,只要肯做,日子也会是甜的。”蒋云飞笑言。

重新出发

2007年的一场相遇对蒋云飞来说特别重要。那日,他跟着父亲参加养蜂好友的聚会,席间,一个皮肤黝黑的老师傅拍了拍他的肩膀:“你就是蒋云飞呀,常听你爸爸说你很能吃苦,现在会养蜜蜂的年轻人不多了,有没有兴趣跟我一起做蜜蜂育种?”后来经人介绍,他才知道这个老师傅就是首个全国推广王浆特高产蜂种的李志勇。

2007年,28岁的蒋云飞重新再出发。

“那时,就像是回到了高中的课堂里一样,李志勇师傅也不心急,而是用了大半年的时间,把高中生物学再一次与我温习了一遍,我几乎是天天捧着书在研究。”蒋云飞说,就算是最基础的工蜂吃的食物——糖浆,怎么熬制,他也学了好几天,太稠了不行,太稀了不成,失败重来,重来再失败,反反复复,直到糖浆晶莹剔透……磨刀不误砍柴工,课程的复习,让蒋云飞之后的育种之路走得格外扎实和稳当。不久后,蒋云飞还拜了另一位浆蜂选育者王进为师,走上了他的蜜蜂育种之路。

蜂王一生只产卵一次,什么样的温度最适宜蜂王发育,什么环境最适合交配,怎样的品种结合孕育的后代成蜂率高、抗病性好、环境适应性强?这些蒋云飞都如数家珍。因为他熟悉种蜂场内几乎每个角角落落的温度和湿度,那些时候,种蜂场就像他的家,蹲在里面的时间有多少,他自己都记不得了。“因为要随时观察着这些蜜蜂的成长,每天都要检查,体形多大了,长到什么程度了,属于哪个生长周期了,真的是一点也不能马虎。不然这一个批次就前功尽弃了。”蒋云飞说。

夏季是最难熬的季节,种蜂场热得没有一丝风,蚊子更是多得不计其数,而育种的蒋云飞却必须时刻坚守在那,身上往往被叮得自己都没了知觉……为了防止近亲繁殖,种蜂场的距离设置也有讲究,17公里一处,一共三个场地,每天,蒋云飞都要来回跑。

功夫不负有心人,几年里,蒋云飞与师傅先后培育出了黑浆蜂王、金平湖蜂王等新品种,这些都是产浆产蜜高的新品种,不仅是对我市乃至对全国的新蜂选种和提高王浆产量都起到了极大的推动作用。

虽说生活开始稳定,但收入远不及以前。“我唯一想的就是怎么做好自己的产品,提高经济效益。”蒋云飞说。

蒋云飞将授粉的蜜蜂装车送往种植基地

转变思路

自然界里,植物传宗接代主要依靠蜜蜂等昆虫授粉,而85%以上的授粉作用又是蜜蜂来完成的。“蜜蜂以植物的花蜜、花粉为食料,在采集花蜜、花粉过程中为植物传播花粉,能够帮助植物顺利繁育,提高种子质量,抵抗不良环境及病虫害,蜜蜂与植物可以说在长期进化的过程中形成了相互依赖、互惠共生的关系。利用蜜蜂为大田植物和大棚植物授粉是现代农业生产方式的必然趋势,因为前些年农业生产中药物的广泛使用,使昆虫生存环境恶化,授粉昆虫越来越少,蜜蜂授粉就显得尤为重要。”2010年,蒋云飞萌生了做蜜蜂授粉生意的想法。

那年10月,蒋云飞试着将几箱蜜蜂租给广陈镇前港村的一个草莓基地,为两个大棚授粉。尽管在将蜜蜂送去时,已经列了好几页的注意事项给基地的师傅,可没过多久,蒋云飞还是接到了对方的电话:“蒋师傅,蜜蜂这几天死了好多啊,我都不知道该怎么办了……”等不得很久,处理完手上的活,蒋云飞立刻赶到了基地。“喂食的糖水是怎么熬的,你们现场熬一次我看看。”在查看了一番后,蒋云飞先是将怀疑锁定在饲料上。果不其然,等到糖水熬制完毕,蒋云飞就知道,糖水太稀了。可是光这一点,并不足以使蜜蜂大量死亡。他决定留下来蹲守。

那几天,他从早到晚在草莓大棚守候着。真相也随之浮出水面。草莓大棚有两道膜,不少蜜蜂都是辨不清方向,撞死在这两道膜之中。于是,他和基地的师傅一同改进方法,让蜜蜂可以顺利授粉。

等到西瓜种植的时候,蒋云飞接到了租用100多箱蜜蜂授粉的单子。谁知这一次,损失更为严重。那天赶到位于曹桥的西瓜种植基地时,蜂箱外其实并没有很多死蜜蜂,等到打开蜂箱,箱底厚厚一层死蜜蜂让蒋云飞心疼不已,剩下的一些蜜蜂则密密麻麻地挤在蜂箱顶上不肯干活。而在大棚呆了两天后,他发现西瓜棚早晚温差太大,这些蜜蜂大多是因为蜂箱、大棚的通风等问题而“罢工”了。不服输和独具创新实干精神的蒋云飞便开始研究蜜蜂的生活习性和蜂箱的通风、保湿问题,改变原有普通蜜蜂授粉方法,最终成功延长了蜜蜂寿命,延长了蜜蜂授粉时差,蜜蜂授粉效率大大提高。

经过几年的“摸爬滚打”,现如今,蒋云飞的蜜蜂授粉事业发展得如火如荼。

布置新建成的养蜂文化馆

担起责任

在我市,上了年纪的老人大都记得,养蜂曾是当地的一项传统产业。然而,随着效益农业的发展,我市油菜种植面积的逐年减少,农业设施栽培面积迅速扩大、农业结构调整步伐加快,传统种植业的转型客观上对蜜蜂产业带来了巨大的冲击。用蜜蜂授粉的农产品效果有多好,很多农户都深有感触,因为蜜蜂对环境的变化特别敏感, 浓度超过50%的杀虫剂对蜜蜂来说都是致命的,采用蜜蜂授粉的农产品自然可以放心食用,而同时,因为蜜蜂授粉均匀,农产品的产量和价格亦会跟着品质水涨船高,吸引着越来越多的授粉订单纷至沓来,渐渐地,蒋云飞一个人都快接不过来了。

在他看来,虽然还是在养蜂,但主要方向跟原来不一样了,不能再单一的依靠蜂产品,发展蜜蜂养殖业,靠的不能仅仅是一家的努力和一个单一的方向。于是,在开展蜜蜂授粉工作的下一年,他成立了蜜蜂授粉专业合作社,引导和帮助周边的蜜蜂养殖户一起接单,提高蜜蜂质量,共同致富。如今,在我市近90%的瓜果蔬菜授粉都由他的云飞蜜蜂授粉专业合作社进行。此外,来自海盐、嘉善甚至是上海、宁波、台州等地的蜂农以及不少农科院校都来他这里学习取经。

今年开春以来,蒋云飞比前几年更忙了。养殖基地的面貌正在悄然发生着变化,崭新的蜜蜂之家形象牌矗立在路口格外引人注目,养蜂文化馆也已经装修完成。而这些只是产业文化园的一小部分,整个产业文化园总规划面积40亩,设计打造3亩现代花卉栽培示范连栋棚,8亩果树立体种养,30亩新型果蔬温室栽培等多个分区域。“我们最终的目标是把传统的养蜂场打造成蜜蜂产业文化观光园,将农场、蜂场、蜂文化和农文化、观光农业和观光蜂业相结合,打造全产业链的发展,这其中包括蜜蜂知识的科普,授粉技术的示范,还有亲子DIY制作,旅游观光等。”蒋云飞说,上次来的那些学生便是第一批小游客,一趟参观下来,他们仿佛也踏进了平湖蜜蜂养殖的时光隧道,既明白了蜜蜂的成长过程,也了解了平湖悠久灿烂的养蜂历史。

“现在养蜂的年轻人越来越少了,如果这个文化园能激发大家对这个行业的热爱,挖掘平湖以前养殖方面的辉煌历史,也不失为一件美事。”蒋云飞说,接下去,他想做的便是把蜜蜂养殖的文化宣传推广开来,让更多的人了解蜜蜂,一起走上共同富裕的道路。

蒋云飞和合作社社员一起工作