历史长河,百舸争流,信用社在曲折中前进。二十世纪六十年代初,国家历经三年困难时期,致力恢复经济发展。新仓信用社从整社着手,积极支持农业生产发展,推动存款贷款双双大幅增长。1963年,时任新仓信用社主任阮世荣作为嘉兴地区信用社唯一代表出席全国农村金融工作会议,与会代表与毛泽东主席等中央领导同志合影,巨大的精神力量历久弥新。

“摸着石头过河”的“结合合同”

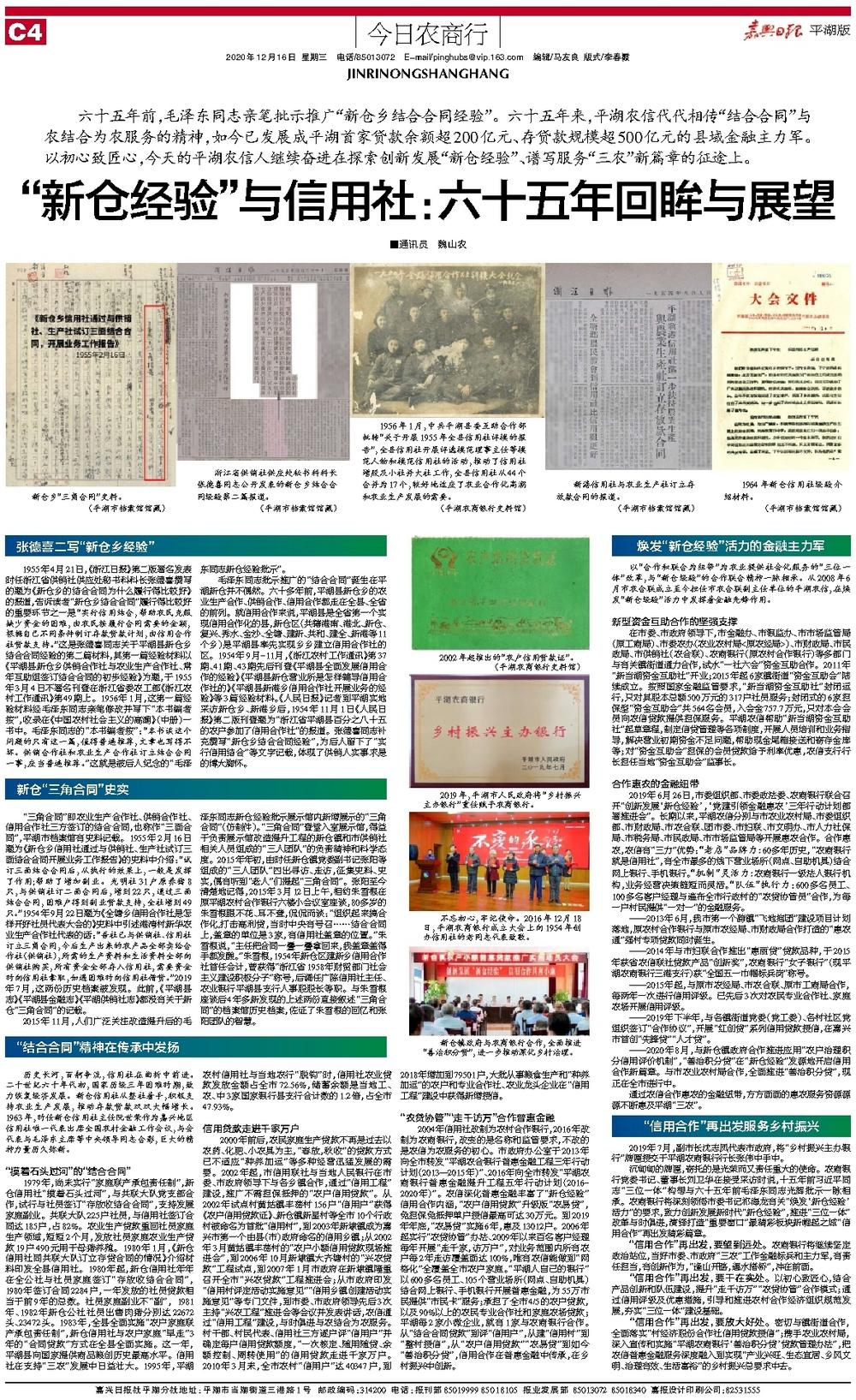

1979年,尚未实行“家庭联产承包责任制”,新仓信用社“摸着石头过河”,与共联大队党支部合作,试行与社员签订“存放收结合合同”,支持发展家庭副业。共联大队225户社员,与信用社签订合同达185户,占82%。农业生产贷款重回社员家庭生产领域,短短2个月,发放社员家庭农业生产贷款19户490元用于母猪养殖。1980年1月,《新仓信用社同共联大队订立存贷合同的情况》介绍材料印发全县信用社。1980年起,新仓信用社年年在全公社与社员家庭签订“存放收结合合同”,1980年签订合同2284户,一年发放的社员贷款相当于前9年的总数。社员家庭副业不“副”, 1981年、1982年新仓公社社员出售肉猪分别达22672头、23472头。1983年,全县全面实施“农户家庭联产承包责任制”,新仓信用社与农户家庭“早走”3年的“合同贷款”方式在全县全面实施。这一年,平湖县向国家提供商品粮创历史最高水平。信用社在支持“三农”发展中日益壮大。1995年,平湖农村信用社与当地农行“脱钩”时,信用社农业贷款发放金额占全市72.56%,储蓄余额是当地工、农、中3家国家银行县支行合计数的1.2倍,占全市47.93%。

信用贷款走进千家万户

2000年前后,农民家庭生产贷款不再是过去以农药、化肥、小农具为主,“春放,秋收”的贷款方式已不适应“种养加运”等多种经营迅猛发展的需要。2002年起,市信用联社与当地人民银行在市委、市政府领导下与各乡镇合作,通过“信用工程”建设,推广不需担保抵押的“农户信用贷款”。从2002年试点村黄姑镇丰荡村156户“信用户”获得《农户信用贷款证》、新仓镇新星村等全市10个行政村被命名为首批“信用村”,到2003年新埭镇成为嘉兴市第一个由县(市)政府命名的信用乡镇;从2002年3月黄姑镇丰荡村的“农户小额信用贷款现场推进会”,到2006年10月新埭镇大齐塘村的“兴农贷款”工程试点,到2007年1月市政府在新埭镇隆重召开全市“兴农贷款”工程推进会;从市政府印发“信用村评定活动实施意见”“信用乡镇创建活动实施意见”等专门文件,到市委、市政府领导先后3次主持“兴农工程”推进会等会议并发表讲话,农信通过“信用工程”建设,与时俱进与农结合为农服务。村干部、村民代表、信用社三方逐户评“信用户”并确定每户信用贷款额度,“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”的信用贷款走进千家万户。2010年3月末,全市农村“信用户”达40347户,到2018年增加到79501户,大批从事粮食生产和“种养加运”的农户和专业合作社、农业龙头企业在“信用工程”建设中获得新增授信。

“农贷协管”“走千访万”合作普惠金融

2004年信用社改制为农村合作银行,2016年改制为农商银行,改变的是名称和监管要求,不改的是农信为农服务的初心。市政府办公室于2013年向全市转发“平湖农合银行普惠金融工程三年行动计划(2013—2015年)”、2016年向全市转发“平湖农商银行普惠金融提升工程五年行动计划(2016-2020年)”。农信深化普惠金融丰富了“新仓经验”信用合作内涵,“农户信用贷款”升级版“农易贷”,免担保免抵押单户授信最高可达30万元。到2019年年底,“农易贷”实施6年,惠及13012户。2006年起实行“农贷协管”办法、2009年以来百名客户经理每年开展“走千家,访万户”,对业务范围内所有农户每2年走访覆盖面达100%,唯有农信能做到“网格化”全覆盖全市农户家庭。“平湖人自己的银行”以600多名员工、105个营业场所(网点、自助机具)结合网上银行、手机银行开展普惠金融,为55万市民提供“市民卡”服务;承担了全市4/5的农户贷款,以及90%以上的农民专业合作社和家庭农场贷款;平湖每2家小微企业,就有1家与农商银行合作。从“结合合同贷款”到评“信用户”,从建“信用村”到“整村授信”,从“农户信用贷款”“农易贷”到如今“善治积分贷”,信用合作在普惠金融中传承,在乡村振兴中创新。