■ 邓中肯

乾隆四年(1739),平湖围棋世家张永年(1697~1776)邀请围棋国手海宁籍范西屏(1709~?)、施襄夏(1710~1771)前来当湖张家授棋教弈,又经张永年撮合,范西屏、施襄夏两人在当湖对弈十三局,传十一局,世称“当湖十局”。

“子落惊风雨,局成泣鬼神!”“当湖十局”下得惊心动魄,气势磅礴,杀法精紧,是范西屏、施襄夏一生中最精妙的绝诣杰作,也是我国古代座子局中的登峰造极之作,在围棋界获得赞誉无数。范、施两人成名前对局无数,但都无留棋谱;成名后难为交手,鲜有记谱,也无传世。因此,“当湖十局”遗谱便成为两位大师留下的唯一对局记录。“当湖十局”对弈之时,平湖城内争观者无数,但此后棋谱难觅踪影,沉底了140年,连张家本族最终也手无底稿。有幸能刊成十局,也颇费周折。好在几本古谱先后精刻,使之又传世了140年。如今在“当湖十局”走过了280周年之后,我们依旧叹服于它的精深微妙。

范西屏和施襄夏一生虽对局无数,两人师从俞长侯时,时常角技争先,但多在成名之前所为,而且并未留下任何棋谱。两人各成国手后,相聚时少,偶有对局,也是私下切磋,于世人无知。年轻时两人曾在京城对弈十局,可惜世无遗谱。但据杭世骏《海城杂咏》云——

疏帘清簟镇相持,燕寝同看落子迟。

记得仙郎夸管领,花封兼豁两棋师。

诗后还自注云:“范、施两生弈品皆海内第一手,林凤溪宰邑时,尝邀至官阁决胜云。”据《海宁州志》记载:林凤溪任海宁县官始于雍正十一年(1733)三月,乾隆元年(1736)四月交卸。可知范、施在这三年中也曾角逐过一次,但也未留下谱局可资研讨。又据《国弈初刊·序》引胡敬夫的话,说范、施两人于雍正十一年(1733)三月至乾隆元年(1736)四月这三年中也曾在京师角逐过一次,可惜世无遗谱,无处找寻。晚年两人都客居扬州,但未见有人撮合对局之举。

因此,范西屏、施襄夏的对局棋谱流传极少。收录范、施对局棋谱最早的棋书是金楙志(嘉兴王店人)的《围棋近谱》。《围棋近谱》是初刊于康熙五十五年(1716)的《组汇弈谱选》的续刻,因先后有四刻连续,其刊印时间约在乾隆年间的1750年,与范、施“当湖十局”对局时间间隔不远,但《围棋近谱》中的范、施对局棋谱仅有七局。其中最后一局为施襄夏——范西屏(胜),260着,棋谱标题栏上有“己未弈于当湖第一局”字样(“己未”即乾隆四年)。

然后是在吴峻所编《弈妙》和吴駉(吴峻侄子)所辑《弈妙二编》上刊出了各四局、合计八局范西屏与施襄夏的对局谱,其中有二局为《围棋近谱》中所未有,如此则有了九局。《弈妙》与《弈妙二编》两编合为一册,刊印于乾隆二十九年(1764),列入了与《围棋近谱》七局中相同的六局,但有一局未列入,且有一局最后官子多了1着。这说明《弈妙》编者当未见到《围棋近谱》,且其棋谱来源应也不同。《弈妙二编》序中说:“近有人自浙来,携范、施两先生新谱示余。”说明了棋谱来源,并且显然前编与二编各四局的来源也不同。应该说《围棋近谱》《弈妙》和《弈妙二编》的这九局范西屏与施襄夏的对局棋谱是最可信的,因为其时范、施两人均还在世,而且《弈妙》扉页上注明了“余杭施襄夏先生鉴定”,《弈妙二编》也注明了“范西屏、施襄夏两先生鉴定”。

再次出现新的范、施对局棋谱是在乾隆五十五年(1790)臧念宣、吴修圃所辑的《弈理析疑》中,有范、施对局谱三局,其中有一局是新见的,至此就有十局了。臧念宣与范西屏、施襄夏是同时期人,且与他们有对局传世,因此其辑录的棋谱应该也是可信的。

《围棋近谱》《弈妙》《弈妙二编》和《弈理析疑》这四本古谱就是流传至今的范西屏、施襄夏对局谱的最早出处。至此十局虽满,但来源各异,每一来源局数均不到十局,很难认为源出一处;而且唯一的“己未弈于当湖第一局”却还是《围棋近谱》七局中的最后一局。因此说它们都是属于当湖十局或者十三局,至少到目前为止还没有证据。

嘉庆四年(1799),张雅博(字又村,号敦古)刊刻了《弈程》一书,中有36局棋谱,虽然都没有刊刻对局者的姓名,但经过比对,其中分先四局中,出现了两局范西屏、施襄夏的对局棋谱,但这两局棋谱与上述棋书中的棋谱没有什么区别。

道光五年(1825),温佩良(字若瑊,广东顺德人)编纂刊印了《弈汇》,其中仅仅出现了一局新的范西屏、施襄夏对局棋谱,至此才有了第十一局。但此局一直被忽视。

道光年间,唐滏(字鑫门,江西万载人)、唐淦(字金生)兄弟俩合编的《怡怡堂围棋新谱》,也辑录了一些范、施对局棋谱,但也没有超出十局这个数量范围。

咸丰六年(1856),《国朝弈汇》刊行于世,其中刊刻了七局范西屏、施襄夏的对局棋谱。咸丰七年(1857),《六家弈谱》刊行,其中也刊刻了九局范西屏、施襄夏对局棋谱。但因这两本棋书多是汇总前人棋书中的棋谱,所以并没有发现更新的两人棋谱。同治十二年(1873),《听秋轩弈谱》刊行,在这部施襄夏、范西屏的对局选中,也仅有八局范西屏、施襄夏对局棋谱被刊刻。

然而,“当湖十局”也不见《三张弈谱》收录,甚至连序文也未曾道及,令人不免生疑!《三张弈谱》只收录张氏三人与范、施的授子谱,而未收录范、施分先的千古妙局,不能不说,这是一件很奇怪的事情。张家是世家,在财力上不会捉襟见肘,则《三张弈谱》之刊行,何待四十年之后由子孙来完成?张永年父子三人平日潜居,以弈自娱,也非没有时间亲治其事。范、施在当湖鏖战的“当湖遗图”,张氏作为主家以及超级棋迷,应当是有留存的(至少可供自身把玩之需)。那么,既然要刊行《三张弈谱》,为何不连同“范施对局”一起刊印?毕竟“当湖遗图”与张家千丝万缕,斩之不断。倘若由张氏刊行,也更见张氏之风雅。况且,以张氏五世善弈的“家学”,他们不可能不知道范施对局的至重分量。而张氏后世子孙只辑《三张弈谱》而绝口不谈范、施“当湖遗图”之事,知而不行,此中必有蹊跷或有什么隐情。

那么,个中到底存有什么隐情呢?据笔者分析,范、施在当湖连下十三局之后,两人都有些后悔,一则不合“十番棋”之规,没必要下个十三局;二则十三之数势必要分出个胜负,这对负者一方极其不利,两人毕竟都以棋为生,相当于职业棋手,无论是对“棋圣”这一称誉还是对日后的彩金收入,都会带来不可估量的损害!所以范施两人与张氏父子君子约定,对外只说十局“胜负相当”,所记棋谱不准悉数公开,待对弈者离世后再由后人去妥善处理。当然,这只是个推测,或许是缘于其他什么隐情。《围棋天地》期刊上曾有人撰文称“范施与张氏父子之间或者发生了一些不愉快”以致如此,这充其量只是个猜测。

范、施离开当湖十年后,张氏经不住善弈者的百般纠缠,才肯将当湖十三局弈谱有限度地公开几局,但不是全部,因此离平湖不远的嘉兴王店(古称梅里)人金楙志在编纂《围棋近谱》时有幸获得了标有“己未弈于当湖第一局”字样的范、施一局。当湖张氏未曾刊行《当湖十三局》,确为一大遗憾,也是巨大损失!否则,后世对“当湖十局”就不会产生那么多的揣测与纷扰,而且流传至今的也只剩十一局,而这十一局也是经过数位棋谱辑录者辗转搜求、苦心求证、最后才达成此数的,至于散佚的妙局至今无迹可寻,实在可惜!

乾隆三十六年(1771),施襄夏在扬州病逝,张世昌在平湖病逝。次年,张世仁在平湖病逝。再过四年,张永年也在平湖病逝。就在张永年去世的下一年,孙辈四人张罗着刊印了《三张弈谱》,作为对张永年父子三人最好的纪念。然而,孙儿辈他们不敢刊印范、施的当湖十三局,因为祖父、父辈都有交待——在范、施未离世前不得刊印,尽管张永年父子三人生前已经泄露了其中的几局,但未全部公开,始终恪守着当初的“君子约定”!至孙儿辈他们也不一定得知施襄夏已经病逝,更不知道范西屏所终,所以迟迟不露相,把范、施“当湖遗图”一直秘藏着。当然,世事沧桑,张氏未曾刊行的“当湖遗图”估计日后十有八九散佚了。如果哪天在张氏或民间某处出现了这十三局“当湖遗图”的原始图本,那定是一个惊人的天大发现,将会改写“当湖十局”的历史。

直到130年后,即在同治年间(1862~1874),张永年的玄孙张金圻有《坐隐居谈弈理》七古,才提到此事。诗刊中有云——

乾隆之季施范鸣,条理始终集大成。

地灵人杰主宗盟,神乎技矣四筵尺。

瞬息万变斗机巧,疾逾鹰眼健鹰爪。

以征解征洵厅观,借劫酿劫谁分晓。

三江两浙数十州,大开旗鼓东南陬。

当湖客舍十三局,旁观当作传灯录。

念我先人雅好棋,棋中授受见而知。

诗后并注明:“诗中叙述渊洙,出自家乘,当可作为信史。”由此可知,范、施两雄确实在当湖对弈十三局,范西屏执白先行六局,施襄夏执黑后行七局。

光绪二年(1876),周小松(名鼎,江苏扬州江都县人)编就刊行《新旧弈谱汇选》,第一次把范、施的十局棋谱编排到了一起,但并无“当湖十局”之说。

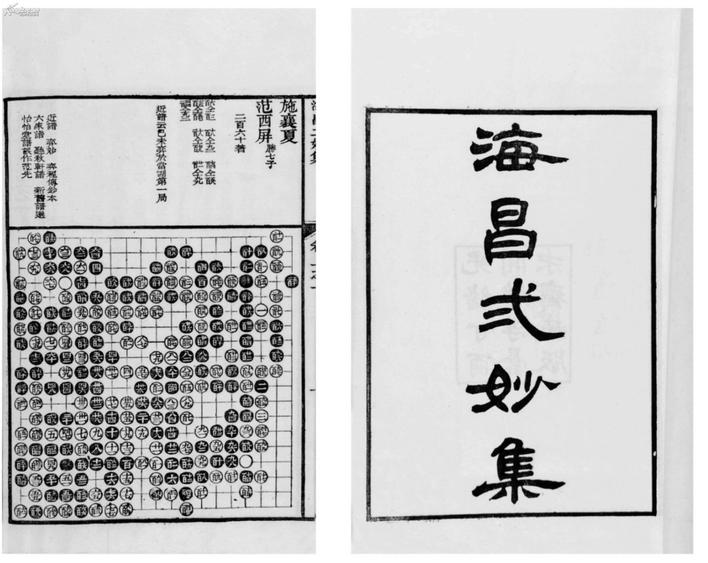

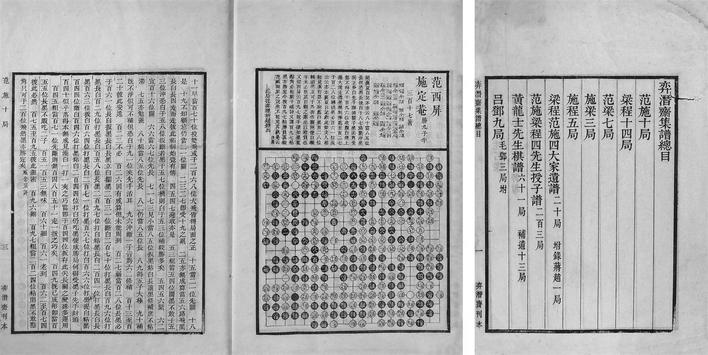

光绪七年(1881),晚清著名棋谱编纂家邓元鏸校勘刊印《范施十局》,作为其大型棋谱集《弈潜斋集谱》初编之第一种,印刷精美,其好友鲍鼎在致邓元鏸的书信集《蜗修遗扎》中说:“所赐《范施》刻纸极精,可埒殿板。”所谓“殿板”,乃清代武英殿刻板的省称,也称殿本、内府本,因刻书机构在武英殿而得名。邓元鏸邀请海宁硕儒钱保塘(字铁江,号兰伯)为《范施十局》作序。钱保塘在序文中交代:“无锡邓君纯丰嗜弈,搜求近时诸家棋谱,得两先生对弈十局,今春刊之。以余为两先生乡人,询问二家事迹。余因取《海昌备志》《经籍志》所载节略,附录卷首。”从中可知,邓元鏸对“范施十局”的搜求作出巨大贡献,由于他的出资刊行,第一次把此十局作为单独一种棋谱出现,并且命名为“范施十局”。“范施十局”这一提法便开始流传。但邓元鏸说:“索之《弈理析疑》《围棋近谱》《弈妙》三书,仅得十局。”即说明此十局之数是搜集凑合而得,并非某一次对局。《范施十局》里也没有“当湖十局”的说法,甚至无一字述及“当湖”,但从此以后的“当湖十局”均循用此版,包括十局的先后次序,《围棋近谱》七局中的最后一局也被排到了第一局。这较以前的散乱编排,已经是一个大进步了。

光绪二十一年(1895),《寄青霞馆弈选》全部转录了此十局,后又在《寄青霞馆弈选续编》中录入了《弈汇》中的那一局。十一局全貌,就此完成。

光绪二十三年(1897)刊行的《海昌二妙集》是我们今天所能见到的包罗范、施全部对局(共十一局)的版本,第一次出现了关于“当湖十局”的名称。光绪一二十年间,已经开始流传“当湖十局”的说法了。想来应是同治年间张金圻“当湖客舍十三局”诗句传开,加上“范施遗图”上清楚地标明“己未弈于当湖第一局”,大家把仅有的范、施十一局遗图以一个整数称为“当湖十局”,也在情理之中。《海昌二妙集》编者之一黄绍箕在其“采摭篇目”中有一段话:“近时弈家所称范施‘当湖十局’,大率以《近谱》《弈妙》《弈理析疑》所载十局当之,即周小松录入《新旧弈谱汇选》者是也,窃以为未然。”接下去是他对十局中范先六局以及《弈汇》中的那一局质量尤高而未能列入发生疑问。他认为第十一局:“玩其劲气屈盘,首尾作一笔书,力量之大,非范施相遇,不能有此伟观,断为真迹无疑。”此时距邓元鏸刊印《范施十局》不过十六年,名称就从“范施十局”变为“当湖十局”了。邓元鏸可能对这类不着边际的说法未予理会,而黄绍箕却很在意,去计较棋局的先后手和胜负的平衡了。

综上所考,“当湖十局”对弈于乾隆四年(1739),首次谱刻约在乾隆年间的1750年,第一次把范施十局编在一起是在光绪二年(1876),第一次把此十局作为单独一种棋谱出现并命名为“范施十局”是在光绪七年(1881),最早将十一局棋谱全貌刻录是在光绪二十一年(1895),第一次出现“当湖十局”之名是在光绪二十三年(1897)前夕。

范、施两人生前就在海内享有盛名,以常情来推断,他俩之间的对局数量决不在少数。然而,遗局竟然如此之少,搜罗起来又如此费力,这是何故?邓元鏸也曾质疑:“二先生幼同里,长同习,对局传播宜多。”但结果恰恰相反。钱保塘在《范施十局》序中称:“同治初年,石门徐君为余言:乱前曾至施氏,见定庵先生所遗棋谱,散佚甚多。时欲乞取少许,其后人靳勿与。乱后重至其家,见室与谱尽毁,慨叹久之。”由此可知,施襄夏本人当是留存了不少与范西屏对弈的棋谱,然而这些遗物没有受到其后人应有的重视,或藏于私室而不肯(也许是不能)刊行,后来又遭遇太平天国运动兵灾,遗谱与室家俱遭焚毁。绝代双骄的无数妙局,竟落得如此结果,真令人扼腕痛惜。鲍鼎引王存善言:“未乱时至施定庵家,见其高年里居。四方高手来弈者对子、受子存稿,约千余局,分订十六巨册。劫后访不可得,深可惋惜也。”因此钱保塘叹道:“两先生以绝人之技,负海内盛名百余年,意其二人对弈之局,精深微妙,必有谱所不能尽者,乃今其谱亦不尽传,不亦深可惜哉!”因此流传到现在的共是这十一局,或许是一个偶然性。

“当湖十局”对弈之后,范、施两人此生再无交手。因此,“当湖十局”便成为两位大师留下的唯一对局记录了。其实所谓“当湖十局”不过是保存流传下来的范西屏与施襄夏的对局谱。在没有确切资料出现之前,严格地说“当湖十局”应该是范、施对局棋谱的合称,其中有他们在当湖张家所下的棋局,也可能有其他时候的对局,后人却误传这就是当湖对垒留下的十一局棋谱。

由于当年把十三局对局完整记录下来之后被张家后人雪藏了,或者雪藏若干年后又有散失,所以我们至今无从得知范、施当湖对垒十三局最终的胜利者到底是谁,就成为千古之谜了。从现传的十局看,双方各胜五局,其中范执黑四局,施执黑六局,黑白也各胜五局;如果累计十局的胜子,范赢56子,施赢39子半或36子半,则范西屏胜;如果加上第十一局,则施襄夏胜。但是,如此讨论“当湖十局”的胜负实际上毫无意义,而且无论是对范西屏还是施襄夏,都不公平,也不尊重,因为完整的当湖十三局后来人们都看不到了,现存的“当湖十局”也只是个组合。

所以,历来人们习惯地说当湖对垒范、施两人“胜负相当”,两大“棋圣”不分轩轾,共享盛名,实为千古难逢的对手。身负盛名的两位棋圣,最终仍是未分胜负,平分秋色。这才是大家最愿意接受也最感满足并是最好的结果。

(版面图片除署名外,均由本文作者提供)

“当湖十局”主题公园(局部) 王强 摄

邓元鏸校勘刊印《弈潜斋集谱》,其第一种即为《范施十局》

光绪二十三年(1897)刊行的《海昌二妙集》第一次出现了“当湖十局”的名称

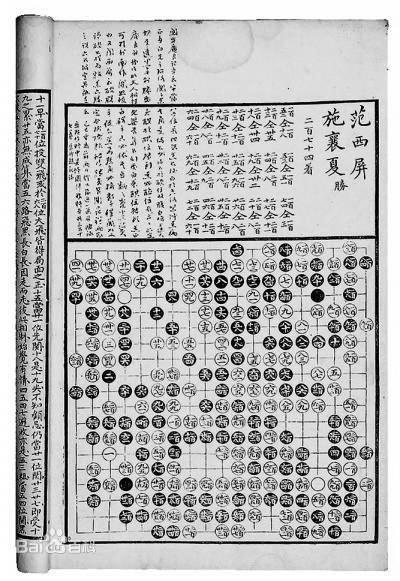

“当湖十局”第六局古谱