■ 黄 艳

如今在平湖,说起人气最旺的地方,可能绝大多数人还是会选现在的东湖景区吧。确实,当湖十里春景,从古至今,都是让平湖百姓引以为豪的,而根据明代诗人李东阳《东湖十咏》来命名的“东湖十景”更是人人皆知。那么,“东湖十景”中知名度最高的又是哪一个?也许还是案山晓翠吧。

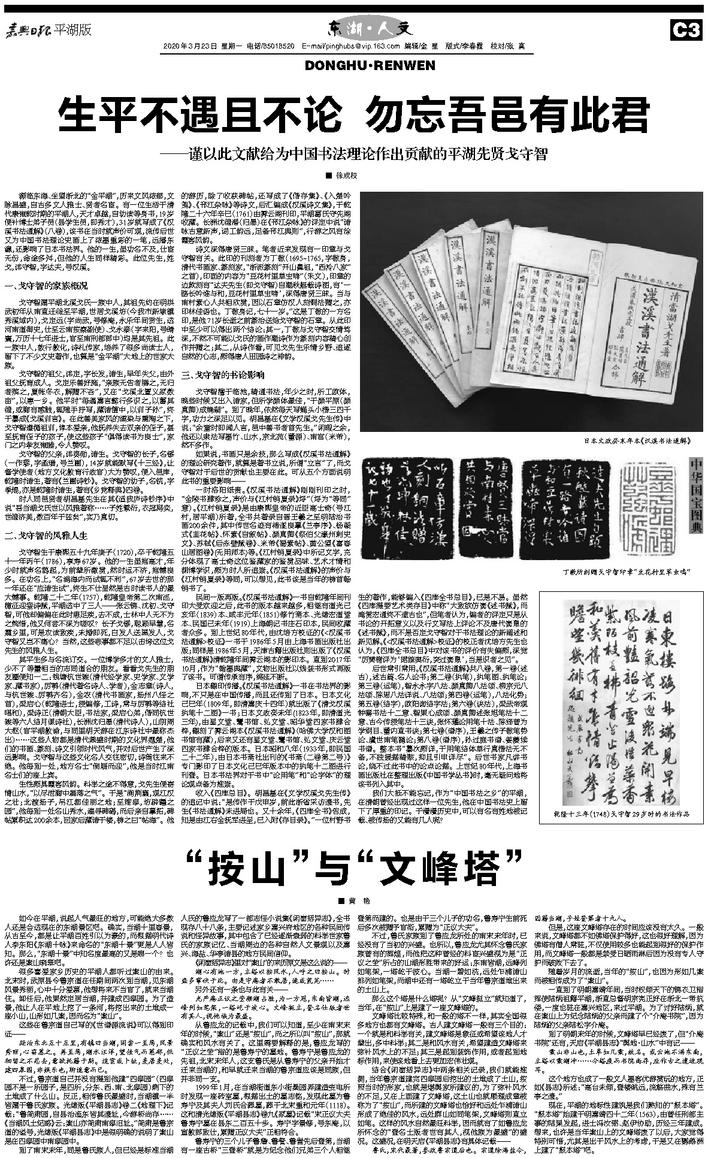

很多喜爱家乡历史的平湖人都听过案山的由来。北宋时,武原县令鲁宗道在任期间两次到当湖,见东湖风景秀丽,心中十分爱慕,他想将来不当官了,就来当湖住。卸任后,他果然定居当湖,并建成四皋园。为了造景,他让人在平地上挖了一条河,将挖出来的土堆成一座小山,山形如几案,因而名为“案山”。

这些在鲁宗道自己写的《世谱源流说》可以得到印证——

距治东北五十五里,有镇曰当湖,闲尝一至焉,风景秀丽,心窃慕之。再至焉,湖水汪洋,望佳气而葱郁,低徊留之不忍去,意欲托籍于斯。迨宦成卜址,爰居爰处,建四皋园,非娱乐也,聊适意而已。

不过,鲁宗道自己并没有提到他建“四皋园”(四皋园不是一所园子,是四所,分东、西、南、北皋园)剩下的土堆成了什么山。反正,相传鲁氏最盛时,当湖镇一半皆属于鲁氏家族。光绪版《平湖县志》卷二《地理下》记载:“鲁简肃园,自县治迤东皆其遗址,今游桥尚存……《当湖风土纪略》云:案山亦简肃南皋旧址。”简肃是鲁宗道的谥号,光绪版《平湖县志》中是很明确的说明了案山是在四皋园中南皋园中。

到了南宋末年,同是鲁氏族人,但已经是标准当湖人氏的鲁应龙写了一部志怪小说集《闲窗括异志》,全书现存八十八条,主要记述家乡嘉兴府地区的各种民间传说和怪异故事,其中包含了已经逐渐衰弱的科举世家鲁氏的家族记忆、当湖周边的各种自然人文景观以及嘉兴、海盐、华亭诸县的地方民间信仰。

《闲窗括异志》里对“案山”的来历原文是这么说的——

湖心有地一方,立塔以按风水,人呼之曰按山。时盗多窜伏于此。由是守庵者不敢居,遂成荒芜……

另外还有一条也与此有关——

光严庵正议之茔濒湖占胜,为一方冠,东南皆湖,远峰列如笔架,一塔屹于波心。文峰挺立,登名仕版者世有其人,视他族为最盛。

从鲁应龙的记载中,我们可以知道,至少在南宋末年的时候,“案山”还是“按山”,而之所以叫“按山”,那就确实和风水有关了。这里需要解释的是,鲁应龙写的“正议之茔”指的是鲁寿宁的墓地。鲁寿宁是鲁应龙的先祖,北宋末年人,这支鲁氏是从鲁寿宁的父亲开始才迁来当湖的,和早就迁来当湖的鲁宗道应该是同族,但并非同一支。

1999年1月,在当湖街道东小街桑园弄建造变电所时发现一座砖室墓,根据出土的墓志铭,发现此墓为鲁寿宁及其夫人刘氏合葬墓,葬于北宋重和元年(1118)。这和清光绪版《平湖县志》卷九《冢墓》记载“宋正议大夫鲁寿宁墓在县东二百五十步。寿宁字景修,号东庵,以宣教郎致仕,累赠正议大夫”正相符合。

鲁寿宁的三个儿子鲁詹、鲁詧、鲁訔先后登第,当湖有一座古桥“三登桥”就是为纪念他们兄弟三个人相继登第而建的。也是由于三个儿子的功名,鲁寿宁生前死后多次被赠予官衔,累赠为“正议大夫”。

不过,鲁氏家族到了鲁应龙所处的南宋末年时,已经没有了当初的兴盛。也所以,鲁应龙尤其怀念鲁氏家族曾有的辉煌,而他把这种曾经的科宦兴盛视为是“正议之茔”所占的山湖形胜带来的好运:东南皆湖,远峰列如笔架,一塔屹于波心。当湖一碧如洗,远处乍浦诸山排列如笔架,而湖中还有一塔屹立于当年鲁宗道堆出来的土山上。

那么这个塔是什么塔呢?从“文峰挺立”就知道了,当年,在“按山”上是建了一座文峰塔的。

文峰塔比较特殊,和一般的塔不一样,其实全国很多地方也都有文峰塔。古人建文峰塔一般有三个目的:一个就是和科举有关,建文峰塔是象征或希望该地人才辈出,多中科举;其二是和风水有关,希望建造文峰塔来弥补风水上的不足;其三是起到装饰作用,或者起到地标作用,来使该地看上去更加宏伟壮观。

结合《闲窗括异志》中两条相关记录,我们就能推测,当年鲁宗道建完四皋园后挖出的土堆成了土山,按照当时的形家,也就是堪舆家所建议的,为了弥补风水的不足,又在上面建了文峰塔,这土山也就顺理成章被称为了“按山”,而所建的文峰塔也恰好和远处乍浦诸山形成了绝佳的风水,远处群山如同笔架,文峰塔则直立如笔。这样的风水自然最旺科举,因而就有了如鲁应龙所怀念的“登名士版者世有其人,视他族为最盛”的盛况。这盛况,在明天启《平湖县志》有具体记载——

鲁氏,宋代最著,参政鲁宗道后也。宗道除海盐令,因籍当湖,子姓登第者十九人。

但是,这座文峰塔存在的时间应该没有太久。一般来说,文峰塔都不如佛塔保护得好,这也很好理解,因为佛塔有僧人常驻,不仅使用较多也能起到很好的保护作用,而文峰塔一般都是禁受日晒雨淋后因为没有专人守护而破败下去了。

随着岁月的流逝,当年的“按山”,也因为形如几案而被相传成为了“案山”。

一直到了明朝嘉靖年间,当时权倾天下的锦衣卫指挥使陆炳祖籍平湖,浙直总督胡宗宪正好在浙北一带抗倭,一度也驻在嘉兴地区,来过平湖。为了讨好陆炳,就在案山上为纪念陆炳的父亲而建了个“介庵书院”,因为陆炳的父亲陆松字介庵。

到了明朝末年的时候,文峰塔早已经废了,但“介庵书院”还有,天启《平湖县志》“舆地·山水”中有记——

案山非山也,土阜如几案,故名。或云地不满东南,立塔以案湖冲……今塔废而书院尚存,应作古之遗迹观耳。

这个地方也成了一般文人墨客优游赏玩的地方,正如《县志》所述:“高台未倾,登楼眺远,流觞曲水,殊有兰亭之遗。”

现在,平湖的地标性建筑是我们熟知的“报本塔”。“报本塔”始建于明嘉靖四十二年(1563),由曾任刑部主事的陆杲发起,进士冯汝弼、赵伊协助,历经三年建成。想来,也许是当年案山上的文峰塔废了以后,大家觉得特别可惜,尤其是出于风水上的考虑,于是又在鹦鹉洲上建了“报本塔”吧。