■ 徐成校

濒临东海、坐望浙北的“金平湖”,历来文风浓郁,文脉昌盛,自古多文人雅士、贤者名宦。有一位生活于清代康雍乾时期的平湖人,天才卓越,自幼读等身书,19岁便补博士弟子员(县学生员,即秀才),31岁就写成了《汉溪书法通解》(八卷),该书在当时就声价可观,流传后世又为中国书法理论史画上了浓墨重彩的一笔,远播东瀛,还影响了日本书法界。他的一生,虽功名不及,仕宦无份,命途多舛,但他的人生同样精彩。此位先生,姓戈,讳守智,字达夫,号汉溪。

一、戈守智的家族概况

戈守智属平湖北溪戈氏一族中人,其祖先约在明洪武初年从南直迁徙至平湖,世居戈溪坊(今我市新埭镇秀溪域内),戈定远(字尚武,号修庵,永乐年间贡生,选河南道御史,仕至云南按察副使)、戈永泰(字来阳,号晴寰,万历十七年进士,官至南刑部郎中)均是其先祖。此一族中人,敦行教化,诗礼传家,培养了很多尚读士人,留下了不少文史著作,也算是“金平湖”大地上的世家大族。

戈守智的祖父,讳定,字长发,诸生,早年失父,由外祖父抚育成人。戈定乐善好施,“亲族无告者膳之,无归者殡之,夏帐冬衣,解赠不吝”,又在“戈溪北置义冢数亩”,以惠一乡。他平时“每遇嘉言懿行多识之,以蓄其德,或胸有感触,辄随手抒写,藏诸箧中,以训子孙”,终于纂成《戈溪训言》。在此善美家风的濡染与熏陶之下,戈守智遵循祖训,惇本爱亲,他抚养失去双亲的侄子,甚至抚育侄子的孩子,使这些孩子“俱得读书为良士”,家门之内孝友雍睦,令人赞叹。

戈守智的父亲,讳奏勋,诸生。戈守智的长子,名镠(一作璆,字孟璜,号兰圃),14岁就能默写《十三经》,让督学使者(地方文化教育行政官)大为赞叹,便入邑庠,乾隆时诸生,著有《兰圃诗钞》。戈守智的幼子,名铣,字季焜,亦是乾隆时诸生,著有《乡党释典》四卷。

时人同邑贤者胡昌基先生在其《适我庐诗钞序》中说“吾当湖戈氏世以风雅著称……子姓繁衍,衣冠舄奕,世德济美,数百年于兹矣”,实乃真切。

二、戈守智的风雅人生

戈守智生于康熙五十九年庚子(1720),卒于乾隆五十一年丙午(1786),享寿67岁。他的一生虽抱高才,年少时就声名鹊起,为前辈所激赏,然时运不济,抱憾良多。在功名上,“名满海内而试辄不利”,67岁去世的那一年还在“应诸生试”,终生不仕显然是古时读书人的最大憾事。乾隆二十二年(1757),乾隆皇帝第二次南巡,檄征迎銮诗赋,平湖选中了三人——张云锦、沈初、戈守智,可他却偏偏在此时患足疾,去不成,士林中人无不为之惋惜,他又何尝不深为嗟叹?长子戈镠,聪颖早慧,名震乡里,可是攻读致疾,未婚即死,白发人送黑发人,戈守智又岂不痛心?当然,这些悲事都不足以击垮这位戈先生的风雅人生。

其平生多与名流订交。一位博学多才的文人雅士,少不了等量相当的志同道合的朋友。看看戈先生的朋友圈便知一二:钱塘杭世骏(清代经学家、史学家、文学家、藏书家),厉鹗(清代著名诗人、学者),金志章(诗人,与杭世骏、厉鹗齐名),金农(清代书画家,扬州八怪之首),梁启心(乾隆进士,授编修,工诗,常与厉鹗等结社唱和),梁诗正(清朝大臣,书法家,梁启心弟,偕同杭世骏等六人结月课诗社),长洲沈归愚(清代诗人),山阴周大枢(官平湖教谕,与同里胡天游在江东诗社中最称杰出)……这些人物都是清代鼎盛时期的文化界翘楚,他们的书画、篆刻、诗文引领时代风气,并对后世产生了深远影响。戈守智与这些文化名人交往密切,诗筒往来不绝。他每到一处,地方名士“倒屣而迎”,他是当时江南名士们的座上宾。

生性颇具霞客风韵。科举之途不得意,戈先生便寄情山水,“以尽泄胸中磊落之气”。于是“溯荆襄,观江汉之壮;北渡扬子,吊江都佳丽之地;至雉皋,坊辟疆之园”,他每到一处名山秀水,遍寻碑碣,而后亲自摹拓,碑帖累积达200余本,回家后藏诸于楼,榜之曰“帖海”。他的游历,除了收获碑帖,还写成了《偕存集》、《入楚吟笺》、《邗江杂咏》等诗文,后汇编成《汉溪诗文集》,于乾隆二十六年辛巳(1761)由霁云阁刊印,平湖葛氏守先阁收藏。长洲沈德潜(归愚)在《邗江杂咏》的评定中说“诸咏古意新声,词工韵远,足备邗江典则”,行游之风有徐霞客风韵。

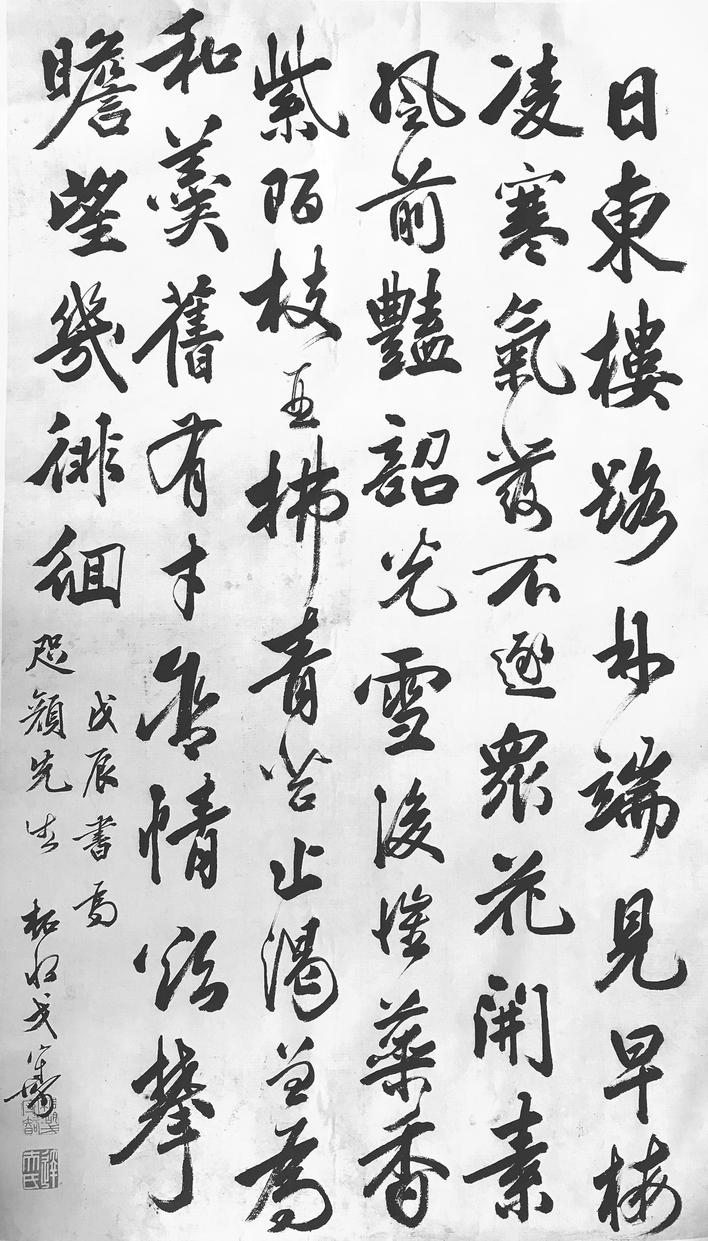

诗文深得唐贤三昧。笔者近来发现有一印章与戈守智有关。此印的刊刻者为丁敬(1695~1765,字敬身,清代书画家、篆刻家,“浙派篆刻”开山鼻祖,“西泠八家”之首),印面的内容为“豆花村里草虫啼”(朱文),印章的边款刻有“达夫先生(即戈守智)自题秋艇载诗图,有‘一路长吟谁与和,豆花村里草虫啼’,深得唐贤三昧。当与南村素心人共相欣赏,因以石章仿汉人刻铜法赠之,亦印林佳语也。丁敬身记,七十一岁。”这是丁敬的一方名印,是他71岁长逝之前篆治送给戈守智的石章。从此印中至少可以得出两个结论:其一,丁敬与戈守智交情笃深,不然不可能以戈氏的画作题诗作为篆刻内容精心创作并赠之;其二,从诗作看,可见戈先生乐情乡野、追逐自然的心志,颇得唐人田园诗之神韵。

三、戈守智的书论影响

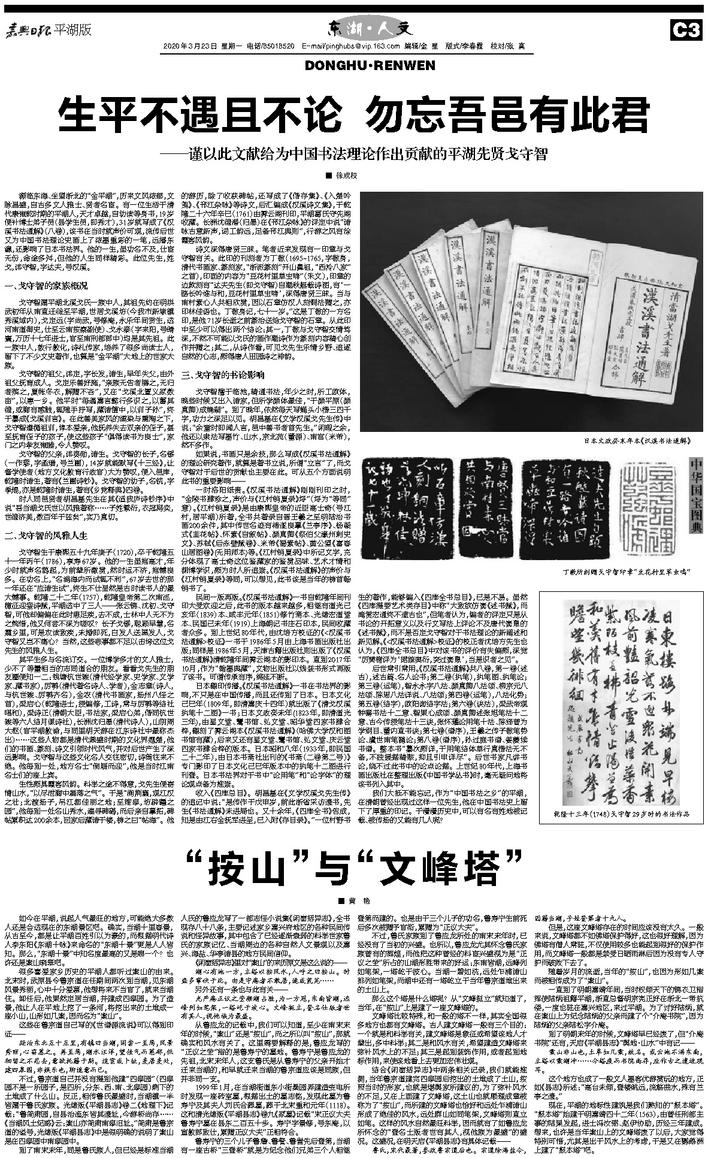

戈守智擅于临池,精通书法,年少之时,所工欧体,晚些时候又出入诸家,但所学颜体最佳,“于颜平原(颜真卿)成嫡嗣”。到了晚年,依然每天写蝇头小楷三四千字,功力之深足以见。胡昌基在《文学汉溪戈先生传》中说:“余童时即闻人言,邑中善书者首先生。”闲暇之余,他还以隶法写墨竹、山水,宗北苑(董源)、南宫(米芾),然不多作。

如果说,书画只是余技,那么写成《汉溪书法通解》的理论研究著作,就算是著书立说,所谓“立言”了,而戈守智对于后世的贡献也主要在此。可从五个方面说明此书的重要影响——

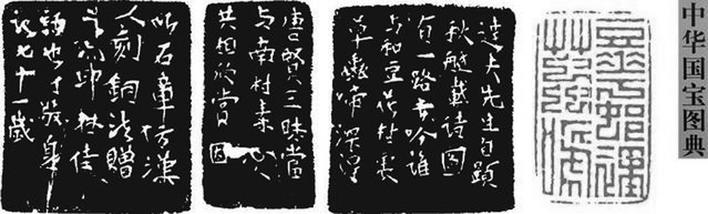

一时洛阳纸贵。《汉溪书法通解》刚刚刊印之时,“金陵书肆珍之,声价与《江村销夏录》埒”(埒为“等同”意)。《江村销夏录》是由康熙皇帝的近臣高士奇(号江村,居平湖)所著,全书共著录自晋王羲之至明陆治书画200余件,其中传世名迹有褚遂良摹《兰亭序》、杨凝式《韭花帖》、怀素《自叙帖》、颜真卿《祭伯父濠州刺史文》、苏轼《后赤壁赋卷》、米芾《蜀素帖》、黄公望《富春山居图卷》(无用师本)等。《江村销夏录》中所记文字,充分体现了高士奇这位鉴藏家的鉴赏品味、艺术才情和渊博学识,颇为时人所追崇。《汉溪书法通解》的声价与《江村销夏录》等同,可以想见,此书该是当年的榜首畅销书了。

民间一版再版。《汉溪书法通解》一书自乾隆年间刊印大受欢迎之后,此书的版本越来越多,相继有道光己亥年(1839)本、咸丰元年(1851)修竹斋本、光绪宏道堂本、民国己未年(1919)上海朝记书庄石印本,民间收藏者众多。到上世纪80年代,由沈培方校证的《<汉溪书法通解>校证》一书于1986年5月由上海书画出版社出版;同样是1986年5月,天津古籍出版社则出版了《汉溪书法通解》清乾隆年间霁云阁本的影印本。直到2017年10月,作为“翰墨典藏”,文物出版社以线装书形式再版了该书。可谓传承有序,绵延不断。

日本翻印传播。《汉溪书法通解》一书在书法界的影响,不只是在中国传播,而且还传到了日本。日本文化己巳年(1809年,即清嘉庆十四年)就出版了《清戈汉溪执笔十二图》一书;日本文政癸未年(1823年,即清道光三年),由星文堂、鬻书馆、弘文堂、昭华堂四家书肆合梓,翻刻了霁云阁本《汉溪书法通解》(哈佛大学汉和图书馆有藏),后来又还有星文堂、鬻书馆、弘文堂、庆云堂四家书肆合梓的版本。日本昭和八年(1933年,即民国二十二年),由日本书斋社出刊的《书斋(二卷第二号)》专门影印了日本文化己巳年版本中的执笔十二图进行刊登。日本书法界对于书中“论用笔”和“论字体”的理论观点备为推崇。

收入《四库总目》。胡昌基在《文学汉溪戈先生传》的追记中说:“是传作于戊申岁,前此浙省采访遗书,先生《书法通解》未进局也。又十余年,《四库全书》告成,知是由江右金抚军进呈,已入附《存目录》。”一位村野书生的著作,能够编入《四库全书总目》,已是不易。虽然《四库提要艺术类存目》中称“大致欲仿窦《述书赋》,而淹贯宏通终不逮古也”,但笔者认为,编者的评定只是从书论的开拓意义以及行文写法上评论不及唐代窦臮的《述书赋》,而不是否定戈守智对于书法理论的新阐述和新见解。《<汉溪书法通解>校证》的校正者沈培方先生也认为,《四库全书总目》中对该书的评价有失偏颇,深觉“厉樊榭评为‘捃摭奥衍,突过窦臮’,当是识者之见”。

后世常引常用。《汉溪书法通解》共八卷,第一卷(述古),述古篇、名人论书;第二卷(执笔),执笔图、执笔论;第三卷(运笔),智永永字八法、颜真卿八法颂、柳宗元八法颂、陈思八法详说、八法颂;第四卷(运笔),八法化势;第五卷(结字),欧阳询结字法;第六卷(诀法),梁武帝观钟繇书法十二意、智果心成颂、颜真卿述张旭笔法十二意、古今传授笔法十三诀,张怀瓘论用笔十法、陈绎曾为学纲目、董内直书诀;第七卷(谱序),王羲之传子敬笔势论、虞世南笔髓论;第八卷(谱序),孙过庭书谱、姜夔续书谱。整本书“纂次颇详,于用笔结体草行真楷法无不备,不独援据精赅,抑且引申详尽”。后世书家凡讲书论,绕不过此书中的论点论据。上世纪80年代,上海书画出版社在整理出版《中国书学丛书》时,毫无疑问地将该书列入其中。

我们大抵不能忘记,作为“中国书法之乡”的平湖,在清朝曾经出现过这样一位先生,他在中国书法史上留下了厚重的印记。于漫漫历史中,可以有名有姓地被记载、被传扬的又能有几人呢?