■ 邓中肯

十九世纪中叶曾经在日本知识界广为人知的清末乍浦文人沈筠,在当代日本和中国,甚至在其家乡浙江平湖的知名度却都并不太高。究其原因,恐怕主要与沈筠的著述大部分失传,因而被人们遗忘有关。

沈筠(1802~1862),字实甫、昆游,号浪仙,自署蜻蛉洲外史、六一翁,平湖乍浦人,但出身于清溪沈氏。父亲沈晋儒(?~1802),字竹洲,号拙耕,体弱弃举子业,工于诗词,武康(今属德清)诗人徐熊飞居乍浦时,与其结为忘年交,称其“得柘西、黑蝶家法”(柘西即沈皞日,黑蝶指沈岸登,两人均属清溪沈氏,皆为以朱彝尊为首的浙西词派代表人物),“辞章行义皆足为乡党式”,著有《锄月村庄诗词稿》。母亲朱兰(1780~1815),字畹芳,江苏吴江人,与其同郡沈散华、王雅王诸女士倡酬,有“剪水织绡”之誉,其诗出于至情,无金粉习气,著有《绣余漫咏》(一名《绣余集》)。

根据沈筠《守经堂诗集》卷六收录的《戊戌岁除杂诗》中有“蹉跎复蹉跎,明年三十八”的诗句,诗题里提到的“戊戌”即道光十八年(1838),如果说“明年”(次年)沈筠三十八岁,则据此可以推断出沈筠当生于嘉庆七年(1802)。

著作等身

道光二十四年(1844)时任乍浦海防同知的龙光甸(1792~1849)在《守经堂诗集》(光绪九年刊十卷本)卷首收录的的序文中云——

实甫生六月而孤,十四岁复失恃,赖大母抚育成人,食贫居贱,笔耕以自给,卒能发愤读书,争雄一代,所著守经堂诗几百万言。

同书收录的晚清著名书法家杨岘(1819~1896)的序里还谈到了沈筠的形貌特点等情况,云——

浪仙骨立瘦削,与人言呐呐然不能出于口,而独工诗,日必数篇。

光绪《平湖县志》卷十七〈人物·列传〉三〈文苑〉〈沈筠〉条云——

食贫励节,少嗜学,以母教。遂研索古籍,自六经三传、庄屈马班而下,莫不渔猎菁英,以发抒其文藻。晚岁敦重名教,凡忠义节烈之事及耆旧诗文,殚心采辑,今赖以存者皆筠表扬之力也。

《中国古代戏曲文学辞典》(人民文学出版社2004年版)“沈筠”条云——

邑诸生。幼时家贫,受母教诲,好读书,不仕,设馆课授业,范祝崧师事于其门下。喜研究古籍,勤著述。室名曰“守经堂”。

由此可知,沈筠生活在乍浦一个贫寒的读书人家庭,其父亲沈晋儒早逝,在同为诗人的母亲朱兰的培养教育下,刻苦钻研,博览群书;瘦削文弱的沈筠虽然拙于口头表达,却十分擅长作诗著文,拥有数百万字的著述。

那么,沈筠一生的著述究竟有多少呢?光绪《平湖县志》卷十七〈人物·列传〉、卷二十三〈经籍〉条以及民国《平湖县续志》(1926年版)卷十一〈经籍〉条里可以见到十三种。现存光绪九年刊十卷本《守经堂诗集》卷末收录的沈筠晚年在经历辛酉(1861)兵燹之后编写的《守经堂自著书目》云——

筠学不加脩,妄儗论撰,每岁数种,积久益繁。友人蒋楚亭赠楹贴句云:著书四十余种,编诗千二百家。誉虽虚誉,事原实事也。辛壬之际,兵燹叠遭,煎乾心血,天之扼我,痛何可言。检点烬余,尚思补缀,自忘其老,任笑为驹。

沈筠在这里提到自己“著书四十余种,编诗千二百家”,具体而言,其中包括“辛酉三月遭毁者二十四种”、“刻本化劫灰者十四种”、“行筴所存者十七种”、“刻本存者二种”(以上均见上引《守经堂自著书目》)。“遭毁”“化劫灰”而导致失传的罪魁祸首就是太平天国战乱。太平天国军掳掠烧杀的行径令人发指,更为可恶的是到处见书就烧!沈筠的著述,主要是尚未刊行的著述大部分毁于这次战火。

著书存失情况,今细而述之——

“辛酉三月遭毁者二十四种”:《海上文征》八卷、《海上丛谭》八卷、《建文君臣易名录》一卷、《唾痕》二卷、《雪泥集》四卷、《心言》十二卷(录同人赠和之作)、《守经堂困学录》八卷、《集腋》二卷、《海粟编》四卷、《冈浦采珍》(八本不分卷)、《戛玉集》(二本不分卷)、《纸情集》(皆人事酬应之作,四本不分卷)、《戎幕捉刀》(代官场四六尺牍一本)、《失巢禽语》二卷(纪庚戌售老屋事)、《织烟林屋诗余》一本、《作嫁偶存》(代庆挽联额一本)、《说梦》二卷、《贤博集》十卷(皆庾词)、《千金寿词源》一卷、《书缘》一卷(四十年中借读之书概存其目)、《蝇附录》一卷、《药言》二卷、《游戏三昧》一卷、《觞政》一卷(以上三种原本与续补者各异)。

“刻本化劫灰者十四种”:《乍浦集咏》十六卷、《壬寅乍浦殉难录》一卷、《乍浦人物备采》一卷、《千金寿》二卷、《先得月楼遗诗》一卷、《春林诗选》一卷、《谢瘦先庚寅草》一卷、《铁厓诗选》一卷、《龙湫嗣音集》十二卷(寄在大庙绿杉池馆中被毁)、《蒋楚亭求纯集》四卷、《潇湘馆词》二卷、《翠羽山樵杂著》二卷(以上三种刻本寄在神圣宫西楼被毁)、《陈愚泉镜池楼吟藁》六卷(寄在范云岳澄清堂被毁)、《守经堂诗集》十六卷。

“行筴所存者十七种”:《沧海珠编》二十四卷、《沧海珠编续编》八卷、《蜻蛉州外史》十二卷、《日本纪略》一卷、《东国诗录》四卷、《守经堂诗全稿》(道光乙酉起至咸丰辛酉止计九十本)、《守经堂杂著文》二卷、《溪堂清呓》二卷、《增广千字文》一卷(附《释注》一卷)、《溪堂杂扎》二本(未分卷)、《鸎蟀春秋》一本、《奚嚢蠧屑》八卷、《童蒙香草》一卷、《九峰诗余》二卷、《苦海见闻》、《伤心快事》(以上三种合成卷,上元友人蒋楚亭题为续言鯖)、《萧兀琐言》。

“刻本存者二种”:《乳水流芳录》一卷、《瑶池冰雪编》一卷。

另有《耆旧诗存》四卷、《大东诗录》、《阐幽录》四卷。

由此可知,沈筠的著述高达四十多种,倘若再加上各种未刊稿本,共计有六十种之多,超过了同一时期一生著述五十五种的新仓人柯汝霖,成为清代平湖人编述之最。

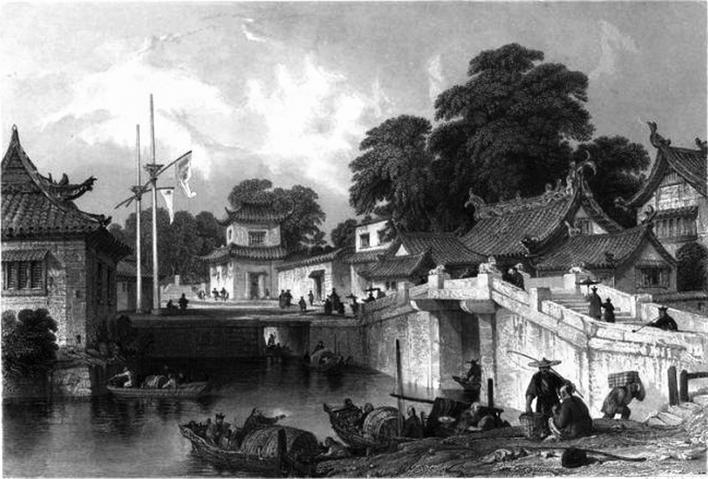

从另一个侧面,我们从中可以感受到昔时浙西重镇、海港之城乍浦的超级繁荣,贸易昌盛,会馆林立,文化事业异常发达,中外交流达到了一个历史高度。但自从鸦片战争发生之后,作为鸦片战争直接发生地的乍浦,历经天平天国战乱等社会大动荡,海运、经济、文化逐渐式微,令人扼腕痛惜。

沈筠的著述大体可以分为三个方面:其一是诗文集,包括沈氏个人诗集、沈氏主编的诗文集;其二是乍浦地方史志;其三是有关日本的著述。

个人与主编的诗文集

沈筠殚心采辑耆旧诗文。他亲历鸦片战争、太平天国等中国社会大动荡,故其诗大都为感事伤时之作,被黄金台誉为“诗史”。沈筠是道光、咸丰时期活跃于平湖乍浦的一位著作等身的文人。然而遗憾的是,由于“咸丰辛酉乍城陷,稿失其半”(光绪《平湖县志》)、“寇至南汇,掠沔溪,而全稿沦为燹劫”(《守经堂诗集》光绪九年刊十卷本,沈炜跋文),加之其后的各种社会动乱等,沈筠的著述留传至今的仅有三四种诗集,其他著作均已失传。

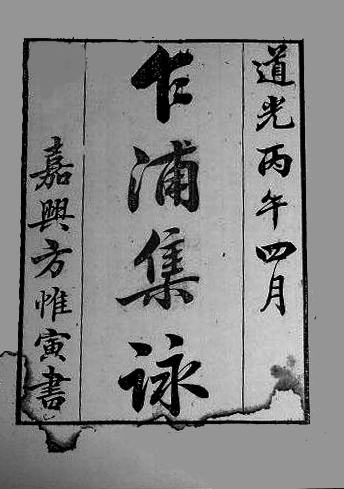

《乍浦集咏》是沈筠于道光二十六年(1846)四月刊行的一部地方诗作汇集,共十六卷,收录当地和外地作者(包括日本人)565人的诗歌数千首。海盐朱昌颐(清道光六年状元)在《乍浦集咏序》中对此书评价甚高——

自缙绅隐逸及方外闺秀之作,凡为乍浦而咏者,即一草一木之微,无不网罗入集,其用心可谓勤矣!且采择精而繁简当,诚能极一镇之巨观,非深于诗而熟于掌故者,乌能得若是之详且尽耶!

比如《乍浦集咏》中有一首高士奇所作的《茶花诗》,诗首有序云:“海航载日本东洋茶花,有红白二种,红者正赤,千叶;白者花大如碗,中含金粟,与花瓣相错,开久微红,真异种也!诗以纪事。”从这个诗序中可见乍浦与日本在民间的文化交流之盛。尤为可贵的是,当时鸦片战争刚结束,诗集中收录了大量揭露和控诉英军侵占乍浦、烧杀掳掠的诗作,被称为“海寇记事诗”。

乍浦历史文化研究会《〈红楼梦〉出海及乍浦与日本文化交流探讨》一文中称,日本宽政六年(1793)11月23日从乍浦港起航抵长崎港的南京寅贰番船所装载的货物品目中有七十六种中国图书,其中第61种便是《红楼梦》,还有“《乍浦集咏》(作者沈筠,乍浦人)”。这是不确的,因为乾隆五十八年(1793),沈筠还没有出生呢!实际上该书出版当年,即有24部被航行长崎的船只午四号自乍浦携至日本,在日本文化界引起强烈反响。其中10部先后转入御文库、昌平坂学间所,或成为阿部伊势守、牧野备前守、本庄安艺守、本多越中守、酒井右京亮等江户幕府中直属将军的私人收藏。余下14部则销售民间,很快售罄后又争相抄阅。在后两三年中,日本文化界人士伊藤圭介把集中谴责英军侵占乍浦的诗篇编为《海寇记事诗》和集中另外的诗编为《乍川纪事咏》,于1848年10月出版;文化界名人小野湖山也选录了《乍浦集咏》为《乍浦集咏抄》,于1848年中出版。这两种选本,选入的“英吉利夷船”暴行的诗各有80余首。日本当时正面临西方列强“叩关”,国势堪危,日本人士选编两种诗集行世,除了表达对中国的同情,主要目的是欲以此作为“警世之书”,用英帝国侵略中国罪行的记述,唤醒日本人奋起自强。后世的日本学术界认为,《乍浦集咏》在当时的日本“起到显著的启蒙作用”,因而广为流传,影响深远。

《乍浦集咏》在中国国内馆藏很少,包括平湖市图书馆、浙江省图书馆都没有此书。二十世纪六十年代,日本关西大学大庭脩教授在研究江户时代中国典籍东传日本问题时,首次注意到了沈筠的存在,并以沈筠编印《乍浦集咏》当年之内便被唐船运至长崎为例,探讨了中国典籍输入日本的方式方法以及对日本社会的影响。1991年大庭脩先生访问平湖时,高度评价《乍浦集咏》的历史作用,将日本收藏的、当年东传的《乍浦集咏》十六卷共计四册的复印本捐赠给了平湖市政府。

《守经堂诗集》,沈筠编有一百十二卷。光绪《平湖县志》卷二十三〈经籍〉的〈集部·别集类〉里提到《守经堂诗集》时说——

《守经堂诗集》,沈筠。乍川沈氏藏。初、二集各十六卷。初集已刻。黄金台云:感事伤时之作,层见叠出,可称诗史。余则或似山谷或似铁崖。闻手自编定而未经授梓者尚有八十卷。诗之菁华毕萃于此。避乱横沔时,贼至被毁。今已刊稿亦仅存四卷,惜哉!

初集“自丙申起至癸卯止,定为十六卷。友人各助刊一卷,去冬始竣事。版未详检,先刊成八卷。时徐古春借去刷印赠嗜痂者,版故在五龙港者久矣。辛酉八月寇警,古春从洙沼旋复避居周浦,载版来横沔见迁。因草屋窄小,不能容物,寄在张舒庭家。冬春叠劫,成瓦砾场,其版可知。有情者当为我一哭”!(沈筠《守经堂自著书目》)初集十六卷,惜其中六卷毁于寇乱中,现仅存光绪九年(1883)十卷重刊本。上海古籍出版社2010年12月出版的巨制《清代诗文集汇编》收录了由中国国家图书馆收藏的该光绪九年十卷重刊本,列为该书第2879种、第611册(共800册)。

沈筠有剧本《千金寿》二卷存世,有道光十四年(1834)守经堂刊本,许河题词,全剧十六出,首尾各增一出。《千金寿》是沈筠根据《史记·鲁仲连邹阳列传》而改编,表现战国时鲁仲连为赵国解除秦兵之围,平原君以千金为鲁仲连祝寿之事,现藏中国国家图书馆。

现存《增广千字文》一卷(附《增广千字文释注》一卷),为光绪十二年(1886)乍浦沈筠守经堂刻本。

现存《耆旧诗存》四卷,为沈筠编选,海盐徐圆成(古春)订,清光绪元年(1875)刻本(《张元济1941年捐赠上海私立合众图书馆书籍目录》)。

《瑶池冰雪编》一卷,为诗集,现存。

《守经堂困学录》八卷,未刊,已毁。

沈筠为他人编辑的个人诗选或诗集较多,计有《先得月楼遗诗》一卷、《织烟林屋诗余》一本、《春林诗选》一卷、《谢瘦先庚寅草》一卷、《铁厓诗选》一卷、《蒋楚亭求纯集》四卷、《潇湘馆词》二卷、《翠羽山樵杂著》二卷、《陈愚泉镜池楼吟藁》六卷,大多已佚。沈筠将其母亲的诗集《绣余漫咏》重编为《先得月楼遗诗》,以缅怀母亲的教诲,黄金台作序。陈愚泉(字文藻)为乍浦劳工诗人,业理发,著有《镜池楼诗草》。当时浙抚阮元巡视海上,闻其名,招同登观山,陈愚泉即景成吟,有“潮来千里白,日落万山红”之句,阮元以“日落”改成“日出”(许白凤《乍浦诸山》)。沈筠为其编订《陈愚泉镜池楼吟藁》遗稿,并将稿外之作补入《龙湫嗣音集》。

沈筠为众人诗作合编、自己诗作也录入其中的诗选或诗集也不少,如《龙湫嗣音集》十二卷、《唾痕》二卷、《雪泥集》四卷、《心言》十二卷、《冈浦采珍》(八本不分卷)、《戛玉集》(二本不分卷)、《九峰诗余》二卷等,大多已佚。

钱南扬在他所著《谜史》一书的“谜语书籍”中,还收录了平湖的三本谜书,即沈筠的《贤博集》、王均的《梦阁谜语》和李夔飏的《精选文虎大观》。现存光绪九年刊十卷本《守经堂诗集》卷末收录的沈筠晚年在经历辛酉(1861)兵燹之后编写的《守经堂自著书目》里提到“辛酉三月遭毁者二十四种”,其中包括《贤博集》一书,灯谜约数万条,书名后注“十卷,皆庾词”。光绪《平湖县志》引黄金台所著《听鹂馆日志》云:“筠所撰灯谜约数万条,曰《贤博集》。”陆惟鍌《平湖经籍志》收录此书名,称“《贤博集》十卷,佚”。

乍浦地方史志

沈筠《壬寅乍浦殉难录》一卷初刊于道光二十四年(1846),与《乍浦人物备采》一卷合刊。壬寅年即道光二十二年(1844),在第一次鸦片战争中,英军侵犯乍浦,中国军民奋起抵抗,给英军以重创。“英夷破乍浦,杀掠至惨,积尸塞路,或弃之河中,水为之不流。”(朱翔清《埋忧集》)沈筠此书中较详细地记载在战争中殉难的中国军民。据《壬寅乍浦殉难录》载,将弁死者有海防同知韦逢甲、满军水师营副统都长喜以下17人,旗兵阵亡者279人,汉兵阵亡者400人,共计679人。民众殉难者1500余人。此书之编录,成为英帝国主义在中国犯下的滔天罪行之铁证。

《失巢禽语》二卷,记录了道光三十年(1850)作者自家乍浦老屋卖掉及后的琐事与心情。《苦海见闻》、《伤心快事》两书,主要记述第一次鸦片战争中英军侵犯乍浦所造成的百姓苦难。《乳水流芳录》一卷,记述乍川妇女节烈事迹,现存。《阐幽录》四卷,乍川刘氏刊本,现存,记述英军侵犯乍浦时刘氏烈女赴井殉难事迹,后又有续集一卷。

有关日本的著述

长期以来,无论在日本还是在中国的学术界,由于史料欠缺,有关沈筠的生平事迹尤其是其有关日本研究的情况并不为人们所知,也没有出现相关研究。直到近年,随着明治大学德田武教授、九州国际大学附属高等学校的龟田一邦氏先后从不同的角度分别对沈筠与高松以及长崎的日本汉诗人的交流展开了研究。

事实上,沈筠是清末最早系统研究日本尤其是日本汉诗的一位中国文人。沈筠有关日本的研究以及对日本汉诗的调查、收集、整理与编纂工作主要都集中在十九世纪六十年代之前,较之十九世纪八十年代初著名文人俞樾编选《东瀛诗选》(光绪九年即1883年)要早二十多年,堪称清末中国研究日本的先驱者之一,是中日交流史上一位不应该忘却的人物,称得上是中日文化交流卓有成就的一位重要使者。

综合现存记载提到的书名来看,沈筠有关日本的著述至少有以下几种:《蜻蛉州外史》、《日本纪略》、《海上文征》、《海上丛谭》、《沧海珠编》、《沧海珠编续编》、《东国诗录》、《大东诗录》等,大多未刊而被烧毁。

《蜻蛉洲外史》十二卷、《日本纪略》一卷,当是沈筠有关日本历史、地理、风土的著作。而《海上文征》八卷、《海上丛谭》八卷(也作“《海上丛谈》”)、《沧海珠编》二十四卷和《沧海珠编续编》八卷,以及《东国诗录》四卷、《大东诗录》则显然是沈筠收集编纂日本汉诗的成果。遗憾的是,沈筠这些有关日本的著述今天都已不复存在,我们只能通过书名以及其他史料来推测其大概内容。

《蜻蛉洲外史》,也是“咸丰辛酉乍城陷,稿失其半”中的一部重要著作。光绪《平湖县志》卷二十三〈经籍〉的〈史部·地志类〉云:“《蜻蜓洲外史》十六卷,沈筠,黄金台序,未刊。据日本音博士源朝苗所辑国史而删润之。起周惠王十七年,至明神宗十六年止。”光绪《平湖县志》〈经籍〉〈史部·地志类〉作“《蜻蜓洲外史》十六卷”,但《守经堂自著书目》、光绪《平湖县志》“沈筠传”作“《蜻蛉洲外史》十二卷”。众所周知,“蜻蛉洲”,也称“蜻蜓洲”“秋津洲”,日语中乃大和国以及日本的异称之一。《蜻蛉洲外史》(《蜻蜓洲外史》)也就是《日本外史》之意。

光绪《平湖县志》所言“日本音博士源朝苗”究竟是谁?又所辑的是何部国史?据考证,该是岩垣松苗的《国史略》。岩垣松苗(1774~1849),字东园,其代表作除了《国史略》五卷以外,还标注过元代曾先之编、明代陈殷注《十八史略》,并著有汉诗集《闻虫杂咏百首》等,为日本江户时代后期十分活跃的一位儒者、历史学者。岩垣松苗著述的自署与光绪《平湖县志》的记载一致,而且《国史略》刊行于日本文政九年(清道光六年,即1826年),与沈筠关注并研究日本的时期重合,该书从初版到其后的重刊本大都传到了中国,沈筠完全有可能得到了此书。再者,《国史略》仿《十八史略》的体例,以汉文编年体撰述,其起止时间则是始于日本纪元神武纪元元年(前660),下至后阳成天皇的天正十六年(1588)为止。中国的“周惠王十七年”即相当于公元前660年,而“明神宗十六年”又恰好是公元1588年,岩垣松苗《国史略》和沈筠《蜻蛉洲外史》两书的起止时间完全吻合。尽管沈筠的《蜻蜓洲外史》已经不存于世,我们则可以通过岩垣松苗《国史略》一书来尝试复原沈筠是书的基本内容。

因此,沈筠的《蜻蛉洲外史》当是参考了岩垣松苗以汉文撰述的编年体史书《国史略》,将其加以润色、改写而成。

除了对日本历史、地理、风土进行介绍研究之外,沈筠耗费精力最大的方面应该说是对于日本汉诗的收集、整理以及研究,其成果集中反映在前述《海上文征》、《海上丛谭》、《沧海珠编》与《续编》、《东国诗录》和《大东诗录》之中。

日本高松的汉诗人山田梅村曾请沈筠点评自己的诗集《吾爱吾庐诗》,因而与沈筠有很多交往。山田梅村在与沈筠的酬唱过程中,曾多次提到沈筠编纂日本汉诗集之事。例如山田梅村《沈浪仙辑诗图赋应其嘱》第二稿卷四一诗云——

君是博雅士,奇书富缥缃。文墨交四海,风骚叠千章。一编乍浦集,新著传东方。洛纸顿添价,万里姓名芳。品评权量适,笔削心手忙。剖蚌珠落掌,凿石玉盈囊。采择妆葑菲,搜索及扶桑。

山田梅村在这里赞叹沈筠“文墨交四海”“新著传东方”,在日本也有很大的名声,感慨沈筠对于日本汉诗人的作品“品评权量适,笔削心手忙”,而且还谈到了沈筠积极搜集日本汉诗的情况,说其“剖蚌珠落掌,凿石玉盈囊。采择妆葑菲,搜索及扶桑”。

《沧海珠编》正续编当是日本汉诗总集一类的作品,至于《大东诗录》、《东国诗录》或是日本汉诗的选本,而《海上丛谭》也许是有关日本掌故的笔记。沈筠似乎很喜欢将日本汉诗比作珍珠。在日本林田藩藩校讲堂“敬业馆”至今仍收藏着一扇六曲屏风,上有敬业馆教授河野铁兜(1825~1867)所书的一首行草长诗,其内容就是沈筠写给河野铁兜等数名日本汉诗人的一首长诗。该七言诗,沈筠除了抒发自己与日本汉学者的交谊之外,还重点谈论了日本汉学的发展变迁。但这首长诗不仅不见于包括沈筠《守经堂诗集》在内的任何书籍收录,也未见到任何著录。

现存史料表明,沈筠对于日本汉学、日本汉诗曾进行过相当深入的考察及研究。现存沈筠《守经堂诗集》十卷本中就保留了一些有关日本的作品,如《海上四愁诗》、《海中神山歌》、《倭刀歌为林稼轩表弟熙作》、《论日本诗》、《刘心葭丈砚北吟巢诗题辞》等。在《论日本诗》中,沈筠赋诗十四首谈论日本汉诗,并参考江户时代著名汉学者服部元乔(服部南郭)(683~1759)的《大东世语》里的记述,对每首诗加以解说文字,分别就嵯峨隐君子源清、小野篁、都良香、宗冈秋津、菅原文时、大江匡房、小野道风、藤原道长、藤原通宪、藤原为时以及村上天皇、一条天皇、白河天皇等多名奈良·平安时代最具代表性的日本汉诗人的作品以及生平、轶事、掌故等进行了介绍,可见沈筠对于日本汉诗汉文学的密切关注以及深刻造诣。因此,无论从所编著的有关日本著作的数量以及涉猎的范围,还是从其研究日本的深度和广度而言,沈筠都当之无愧堪称清末中国研究日本的先驱者之一。

结语

沈筠究竟何时去世,史籍里却没有留下明确的记载。《守经堂诗集》卷末收录的沈筠之子沈炜(号佛眉)的跋文里只是说——

岁辛酉乍浦遭赭寇之祸,避地漾村,以未刻稿寄张君梦龙,懼不存也。后相值于沔溪,因持还。是年冬,寇至南汇,掠沔溪,而全稿沦为燹劫。是以抱憾而殁。痛哉!

这条资料里提到的“岁辛酉乍浦遭赭寇之祸”,指“辛酉”即咸丰十一年(1861)太平天国军进攻乍浦之事,“赭寇”(俗称“红头长毛”)乃当时清廷以及文人之间对于太平军的蔑称。是年三月,太平天国军陈炳文部进攻并占领了乍浦。在太平军将要攻占乍浦前,就有日本友人来信请沈筠赴日,但他留滞乡间不能去。沈筠先是避难于地漾村,后至奉贤。太平军杀至奉贤,他将书稿挂在房梁间,自己藏在田间禾黍茂密处;等到太平军离去后,他回来看到屋舍皆成灰烬,书稿无只字留存,便一病不起。后来又逃到南汇县的沔溪(今浦东新区横沔镇)避难,而当年冬天太平军又杀到了南汇,沈筠的书稿全部毁于战火。沈筠也因而“抱憾而殁”。

但这条记载并没有明确交代沈筠去世的具体时间。所幸在日本方面的文献中,有一条资料提到了沈筠去世的具体情况。日本江户时代末期高松的汉诗人山田梅村曾将自己的诗集《吾爱吾庐诗》送呈沈筠题辞点评,沈筠于“戊申夏午”即道光二十八年(1848)对山田梅村的《吾爱吾庐诗》第一稿(卷一、卷二)进行了全面的点评,并且为其题辞题诗。其后,山田梅村的《吾爱吾庐诗》第二稿(卷三、卷四)、第三稿(卷五、卷六)刊行时,山田梅村也都请中国文人题辞或点评。在其第二稿的题辞中收有平湖出身的文人王峻明(字克三)的题辞。王克三在题辞的最后写道——

友人沈浪仙因避乱至申江,去年秋间病故。一生著作尽付兵燹,深为叹惜。特此附闻。癸亥七月。

落款处的“癸亥”即同治二年(1863),文中所说的“去年”即癸亥(同治二年,即1863)的前一年1862年。由此可以明确地知道,沈筠于1862年秋天病故于“申江沔溪”。就在上一年即1861年,沈筠的好友、大学者黄金台屋藏的大量典籍与刊印雕版因“咸丰之乱”被毁,最终忧愤成疾,在老家新仓先于沈筠而逝。

沈筠自幼受家庭熏陶,嗜学如命,广泛涉猎,又天资过人。《当湖外志》的作者马承昭曾拜访他,“见室中蒙童十余辈,而案头不见有书,然一下笔则书卷富有,其天分之过人可知矣”(《续当湖外志》卷五)。木鸡老人黄金台如此评价沈筠:“百年文献竟属布衣,千古词章永存寿木。” (图片由本文作者提供)

第一次鸦片战争前的乍浦市井风貌

《乍浦集咏》(局部)